歴史遺産コース

- 歴史遺産コース 記事一覧

- 【歴史遺産コース】放課後に史料講読ガイダンス

2018年07月07日

【歴史遺産コース】放課後に史料講読ガイダンス

こんにちは。教員の野村です。

歴史遺産コースでは、名の通り「歴史」を学ぶコースです。

歴史とは何から成り立っているでしょうか?

人?風土?

さまざまな要因もあると思いますが、今日、我々が知ることがでる「歴史」とは、史資料から出来ています。

史資料とは、古文書や、考古遺物、絵画作品などその時代に、記されて、または作られたものが今日まで大切に遺されてきたものです。

歴史遺産コースでは、史資料を一人ひとりが読み解き、歴史を復元していきます。

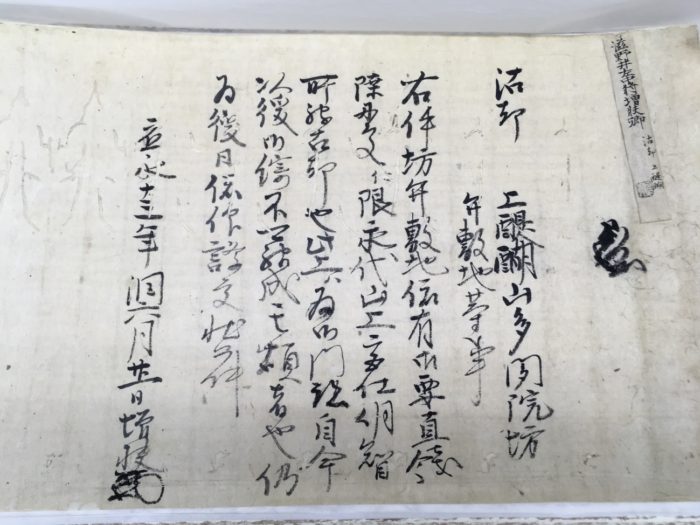

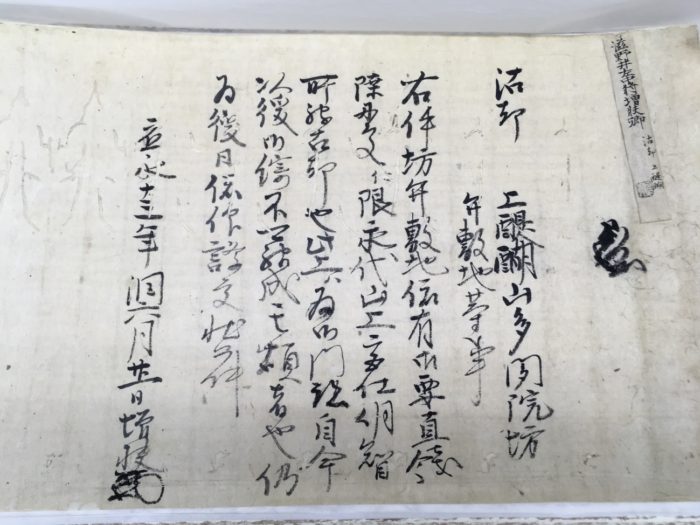

例えば古文書。

これは、歴史遺産コースが所蔵している古文書です。応永十三年とあり、室町時代のものとわかります。

この筆書きは「くずし字」と呼ばれるものです。鉛筆や万年筆がなかった時代は、皆、筆で手紙や文書、日記が記されていました。そのため、まずはくずし字を翻刻します。

次にくずし字とはいえ、ぱっとみると漢字ばかりだと思います。そう、明治以前の古文書の多くは、漢文で書かれているのです。

そのため、翻刻をしたあとは、漢文を読み下し文として、更に現代語に訳す必要があります。

歴史を復元していくためには、こうした古文書を紐解く作業が必要となります。

翻刻、読み下し文としてから、現代語訳にする。訳するというと、何か別の学問にも似ていないでしょうか。

はい。正解は、「語学」です。

日本で記されたものとはいえ、同じ語彙でも時代によっては異なる用例もあります。

古代・中世・近世・近代と、それぞれに記された古文書を読み解くことは、語学を学ぶことと同じで、辞書を引きながら、現代語に訳すことが必要なのです。

英語でも、中国語でも、ハングル語でも、語学を学ぶためには、日々親しむことが必要です。語学と聞くと、ちょっと苦手意識を持たれるかも知れませんね。

本や、テレビでみる歴史の解説とは、あくまで他の人(研究者や好事家)が、史資料を読み解釈したものに過ぎません。

ご自身で古文書を紐解けるようになると、過去に直接アクセスできるようになるのです。

この愉しみ・ワクワク感は、古文書を読めるようになったものだけが味わえる醍醐味です。

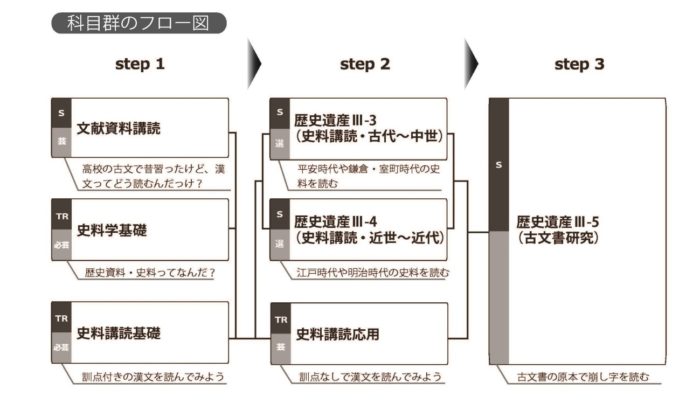

歴史遺産コースでは史料を読むため、ステップを踏めるように、科目群を用意しています。

しかし、通信教育部ですので、毎日大学にお越しいただき、学修ができるわけではありません。独習も大切です。

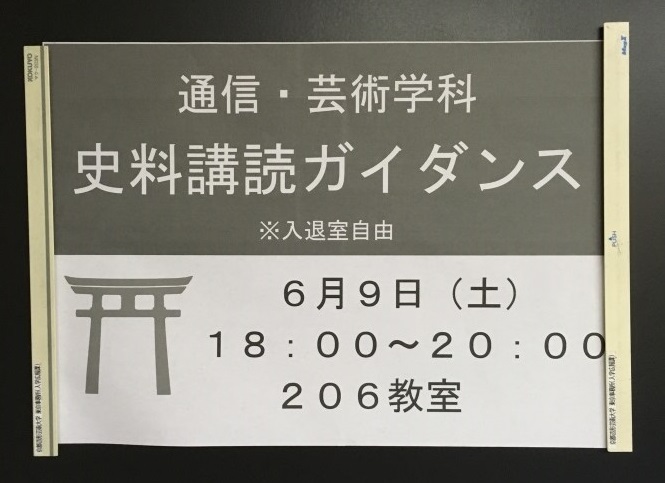

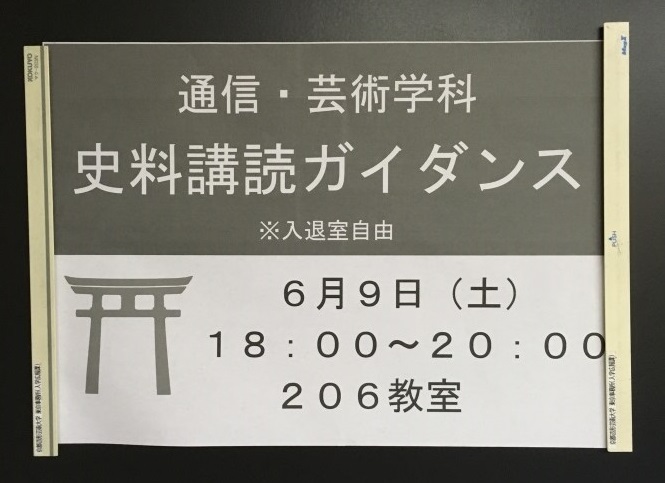

そのため正規の科目の他、史料を読めるようになるためのガイダンスを用意しています。

6月にはガイダンスとともに、芸術教養学科と合同で、史料を実際に触れてみる見学会を催しました。見学会の様子は下記のブログで紹介いたしました。

歴史遺産コースや芸術学科のスクーリング授業のために所蔵している史料原本や複製を実際に手にとってみていただきました。

見学会に続いて18時から芸術学科の学習会ということで史料講読ガイダンスを実施しました。漢文史料を読むための返り点のルールなどのレクチャーと、実際に史料を読んでみる練習を行いました。

歴史遺産コースの方を中心に32名の参加がありました。新入生も20名ほどお越しになり、とても熱心に取り組まれていました。

返り点のルールと、史料を読む練習、そしてお家に帰られてからどのように独習されるかについてお話しました。

この史料講読ガイダンスは、東京と京都でそれぞれる年3回実施しています。

更に史料を読んでいきたいという方を対象にして、室町時代の日記を読む学習会も東京の外苑キャンパスでは実施しています。

歴史に直接アクセスできる技能を身につけるために近道はありませんが、学生の皆さんの熱意にお答えして、少しでも学びやすいように、またモチベーションを維持出来るようにしたいと思っています。

歴史遺産コース|学科・コース紹介

歴史遺産コースでは、名の通り「歴史」を学ぶコースです。

歴史とは何から成り立っているでしょうか?

人?風土?

さまざまな要因もあると思いますが、今日、我々が知ることがでる「歴史」とは、史資料から出来ています。

史資料とは、古文書や、考古遺物、絵画作品などその時代に、記されて、または作られたものが今日まで大切に遺されてきたものです。

歴史遺産コースでは、史資料を一人ひとりが読み解き、歴史を復元していきます。

例えば古文書。

これは、歴史遺産コースが所蔵している古文書です。応永十三年とあり、室町時代のものとわかります。

この筆書きは「くずし字」と呼ばれるものです。鉛筆や万年筆がなかった時代は、皆、筆で手紙や文書、日記が記されていました。そのため、まずはくずし字を翻刻します。

次にくずし字とはいえ、ぱっとみると漢字ばかりだと思います。そう、明治以前の古文書の多くは、漢文で書かれているのです。

そのため、翻刻をしたあとは、漢文を読み下し文として、更に現代語に訳す必要があります。

歴史を復元していくためには、こうした古文書を紐解く作業が必要となります。

翻刻、読み下し文としてから、現代語訳にする。訳するというと、何か別の学問にも似ていないでしょうか。

はい。正解は、「語学」です。

日本で記されたものとはいえ、同じ語彙でも時代によっては異なる用例もあります。

古代・中世・近世・近代と、それぞれに記された古文書を読み解くことは、語学を学ぶことと同じで、辞書を引きながら、現代語に訳すことが必要なのです。

英語でも、中国語でも、ハングル語でも、語学を学ぶためには、日々親しむことが必要です。語学と聞くと、ちょっと苦手意識を持たれるかも知れませんね。

本や、テレビでみる歴史の解説とは、あくまで他の人(研究者や好事家)が、史資料を読み解釈したものに過ぎません。

ご自身で古文書を紐解けるようになると、過去に直接アクセスできるようになるのです。

この愉しみ・ワクワク感は、古文書を読めるようになったものだけが味わえる醍醐味です。

歴史遺産コースでは史料を読むため、ステップを踏めるように、科目群を用意しています。

しかし、通信教育部ですので、毎日大学にお越しいただき、学修ができるわけではありません。独習も大切です。

そのため正規の科目の他、史料を読めるようになるためのガイダンスを用意しています。

6月にはガイダンスとともに、芸術教養学科と合同で、史料を実際に触れてみる見学会を催しました。見学会の様子は下記のブログで紹介いたしました。

【芸術教養学科】テキストに出てくる史料の見学会を実施しました

歴史遺産コースや芸術学科のスクーリング授業のために所蔵している史料原本や複製を実際に手にとってみていただきました。

見学会に続いて18時から芸術学科の学習会ということで史料講読ガイダンスを実施しました。漢文史料を読むための返り点のルールなどのレクチャーと、実際に史料を読んでみる練習を行いました。

歴史遺産コースの方を中心に32名の参加がありました。新入生も20名ほどお越しになり、とても熱心に取り組まれていました。

返り点のルールと、史料を読む練習、そしてお家に帰られてからどのように独習されるかについてお話しました。

この史料講読ガイダンスは、東京と京都でそれぞれる年3回実施しています。

更に史料を読んでいきたいという方を対象にして、室町時代の日記を読む学習会も東京の外苑キャンパスでは実施しています。

歴史に直接アクセスできる技能を身につけるために近道はありませんが、学生の皆さんの熱意にお答えして、少しでも学びやすいように、またモチベーションを維持出来るようにしたいと思っています。

歴史遺産コース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

歴史遺産コース

2024年11月18日

【歴史遺産コース】スクーリング科目「中世~近世 活字史料の講読」のご紹介

みなさん、こんにちは。業務担当非常勤講師の岩田です。10月12日(土)・13日(日)に京都で行われた史料講読のスクーリングをご紹介いたします。 本科目は、中世と…

-

歴史遺産コース

2022年02月04日

【歴史遺産コース】スクーリング「中世~近世 活字史料の講読」(京都)のご紹介

みなさん、こんにちは。業務担当非常勤講師の岩田です。 今回は昨年10月に京都で実施された、私と熊田先生とで担当したスクーリング「中世~近世 活字史料の講読」をご…

-

歴史遺産コース

2022年11月15日

【歴史遺産コース】スクーリング科目「中世~近世 活字史料の講読」のご紹介

みなさん、こんにちは。秋晴れの穏やかな日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。業務担当非常勤講師の岩田です。今回は10月に京都で行われた史料講読のスクーリン…