芸術学コース

- 芸術学コース 記事一覧

- 【芸術学コース】名探偵の方法と美術史研究の方法 -過去を復元する

2022年12月08日

【芸術学コース】名探偵の方法と美術史研究の方法 -過去を復元する

みなさま、いかがお過ごしでしょうか。芸術学コースの田島です。最近、美術の勉強を始めた頃に書いたレポートを読みなおす機会がありました。その時に思い出したこと―美術史という学問に興味をもつひとつのきっかけとなったある気づきについて述べてみたいと思います。

ある科目の課題で読んだ参考文献で、名探偵として知られるシャーロック・ホームズの仕事と美術史研究の共通項について述べられており、全く異なる分野の関連に非常に興味をひかれました。

課題のレポートでその意外な取り合わせに対する驚きを述べたところ、講評で作者のコナン・ドイルは科学的な推論に倣って推理小説を書いており、探偵が研究者と同じような仕事をするのは意外ではないとのコメントがありました。子供の頃から推理小説が好きでホームズ・シリーズももちろん読んでいましたが、その謎解きの方法を意識したことはありませんでした。

ホームズは犯罪捜査においてどのような推論を行っているのでしょうか。そしてそれはどのように美術史研究と重なるのでしょうか。

参考文献では、ホームズは名探偵の条件として「過去の犯罪についての豊富な知識」「現場での詳細な観察」「大胆な発想」の三つをあげており、美術史においては、「東西の美術品についての知識」と「作品を前にしたときの観察」、そしてそれをまとめ上げていく「方法論」が必要であると述べられています*1。犯罪捜査でも美術史研究でも豊富な専門知識と鋭い観察眼がともに重要であることは想像しやすいでしょう。

では三つ目の「大胆な発想」と「方法論」はどのように考えればよいでしょうか。知識や観察を犯罪捜査/美術史研究に必要な能力あるいはスキルとみれば、三つ目に求められるのは「推理力」でしょう。発想も方法も推理に必要なものです。

では、この三つの条件/能力を使ったホームズの仕事とはどのようなものなのでしょうか。

ホームズ・シリーズの第一作目『緋色の研究』*2で語られているホームズの謎解きの方法をみてみましょう。最後の章でホームズは、犯人や動機、殺人の方法を明らかにしていく過程について、相棒ワトソンに語っています*3。「これを解くのに僕がどんな推理の階梯をふんだか、それを説明しよう。」*4

例えば、馬車のとおった跡から来訪者があったこと、その馬車の種類を明らかにし、さらに素人の目にはただの「踏み荒らされた泥路」としか見えないような庭の足跡から、問題の来訪者の足跡を見極め、その人物像―「背の高い男」と「立派な服装の男」―を推理しています。「僕の熟練した眼で見れば、一つ一つの足跡にそれぞれ意味があった。」*5この例から、重要な足跡(この場合は来訪者の足跡)とそうでないものを見極められる観察眼と、観察から得た事実が示す意味を読み取るための専門知識が必要不可欠であることがわかります。

そして家に入り、死体を観察します。それが先の来訪者の「立派な服装の男」とみられることから、もう一人の「背の高い男」が犯人であることが提示されます。

さらに死体には外傷がないことのほか、「恐ろしそうな顔つき」は死ぬ前に死期を悟ったからで心臓麻痺などの自然死ではないこと、「口を嗅いだ時の酸っぱい臭い」は毒物を飲んだこと、「憎悪、恐怖の表情」からそれを自分で飲んだのではなく誰かに飲まされたという推論がなされ、毒殺という犯罪の方法が提示されます。

さらにホームズは、毒を強制的に飲ませた事例が複数あることを述べてこの方法が突飛なものではないことも述べています。

続いて殺害の動機、そして誰が犯人かということが語られます。長くなるのでここで詳述はできませんが、気になった方、お手元に本をお持ちの方は続きを読んでみてください。

簡単ですが、ホームズの具体的な推理の事例をみてきました。観察から得たデータを手掛かりに、その意味について専門知識を元に読み取り、考えられる説を導きだす。時に新しいデータで検証をしながら、「これ以外の仮説ではどうしても事実と符合しない。」*6というところまで推理と検証を重ねていきます。

方法そのものは特殊なわけではありませんが、特筆されるのは、観察眼や専門知識が並み外れていることでしょう。非常に優れた観察眼と知識が、彼の推理を高い確率で成功させる大きな要因であることは容易に想像できるでしょう。

「これで事件ぜんたいが、一点の切れ目も疵もないりっぱな一本の論理的連鎖になっているのがわかったろう?」*7

このように、現場に残された事実から過去に起こったことを推論し、犯罪の原因/犯人を特定していく謎解きの過程、ここに推理小説の醍醐味があるわけですが、この作業は、言い換えるなら、過去に生じた現象を推定する作業つまり過去を復元する作業にほかなりません。ホームズはこれを、「逆推理」(「分析的推理」とも)*8とよんでいます。

ある出来事から順を追って結果へたどりつく推理に対し(「総合的推理」)*9、与えられた結果からどういう順序をへてその結果に至ったのか推論するのが逆推理であり、過去にさかのぼって行う推理です。

そして美術の歴史を探る美術史という学問もまた、現在まで残されている作品を詳細に観察し特異点を見極め、専門知識を元にそれが意味することを推理し、その原因/作者や意図、制作方法などを明らかにすることで、過去に作られた作品の歴史を紐解いていきます。

過去を復元するという目的とその方法-それに必要な条件あるいは資質―知識、観察、推論―において、名探偵の仕事と美術史研究は重なっているのです。

ちなみに、ホームズは過去をさかのぼって推論する「逆推理」は簡単ではないと述べています。

「ある一つの結果だけを与えられて、はたしてどんな順序をへてそういう結果にたち至ったかということを、考えてすらすらといいあてうるものは、ほとんどない。」*10

以上、名探偵の仕事=犯罪捜査の方法、そしてその美術史研究との類似点についてみてきました。これに気が付いたことで、作品を観るたのしさだけではなく、推論するという作業のおもしろさにも開眼しました。皆さんはいかがでしょうか。

作品だけではなく、その歴史を紐解くための推論やその方法にも興味を持っていただけるとうれしく思います。

最後にもうひとつ、ここでご紹介できた推論や科学的な方法、歴史学の論証方法については、ほんの一部にすぎません。興味を持たれた方は、いろんな文献が出ていますので、ぜひご自身で調べて理解を深めていただければと思います。

*1 太田喬夫編『芸術学を学ぶ人のために』、世界思想社、1999年初版、pp.127-128

*2 コナン・ドイル『緋色の研究』延原謙訳、新潮社、1993年(73版/1953年初版)

原典の初版は1887年、日本語訳はいくつかの出版社から出されており、訳者もそれぞれ異なります。今回は手元にあった上記を参照しています。

*3 前掲書、pp.180-188

*4 前掲書、p.182

*5 前掲書、p.182

*6 前掲書、p.183

*7 前掲書、p.186

*8 前掲書、pp.181-182

*9 前掲書、p.181

*10 前掲書、p.182

主な参考文献

・コナン・ドイル『緋色の研究』延原謙訳、新潮社、1993年(73版/1953年初版)

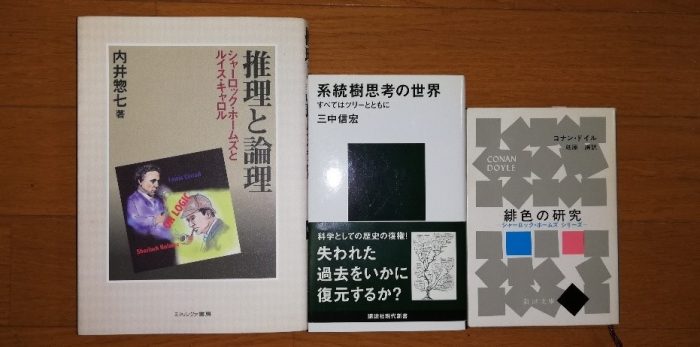

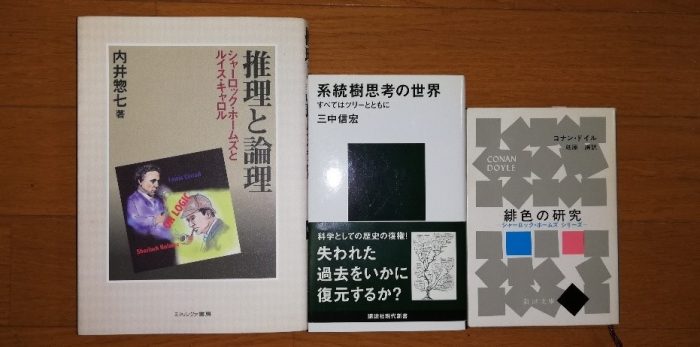

・内井惣七『推理と論理―シャーロック・ホームズとルイス・キャロル』、ミネルヴァ書房、2004年

19世紀の科学的方法とホームズの「科学的」推論について比較的わかりやすく説明されています。

・三中信宏『系統樹思考の世界 すべてはツリーとともに』、講談社現代新書、2006年初版

歴史科学の論証方法を知るのに重宝しました。巻末の参考文献も充実しています。

オンライン入学説明会スケジュールはこちら

芸術学コースコースサイト Lo Gai Saber|愉快な知識

芸術学コース|学科・コース紹介

芸術学コース紹介動画(教員インタビュー)

*今回改めて読み直した本です。書誌は文末に記載していますので、興味を持たれた方はぜひ読んでみてください。

ある科目の課題で読んだ参考文献で、名探偵として知られるシャーロック・ホームズの仕事と美術史研究の共通項について述べられており、全く異なる分野の関連に非常に興味をひかれました。

課題のレポートでその意外な取り合わせに対する驚きを述べたところ、講評で作者のコナン・ドイルは科学的な推論に倣って推理小説を書いており、探偵が研究者と同じような仕事をするのは意外ではないとのコメントがありました。子供の頃から推理小説が好きでホームズ・シリーズももちろん読んでいましたが、その謎解きの方法を意識したことはありませんでした。

ホームズは犯罪捜査においてどのような推論を行っているのでしょうか。そしてそれはどのように美術史研究と重なるのでしょうか。

参考文献では、ホームズは名探偵の条件として「過去の犯罪についての豊富な知識」「現場での詳細な観察」「大胆な発想」の三つをあげており、美術史においては、「東西の美術品についての知識」と「作品を前にしたときの観察」、そしてそれをまとめ上げていく「方法論」が必要であると述べられています*1。犯罪捜査でも美術史研究でも豊富な専門知識と鋭い観察眼がともに重要であることは想像しやすいでしょう。

では三つ目の「大胆な発想」と「方法論」はどのように考えればよいでしょうか。知識や観察を犯罪捜査/美術史研究に必要な能力あるいはスキルとみれば、三つ目に求められるのは「推理力」でしょう。発想も方法も推理に必要なものです。

では、この三つの条件/能力を使ったホームズの仕事とはどのようなものなのでしょうか。

ホームズ・シリーズの第一作目『緋色の研究』*2で語られているホームズの謎解きの方法をみてみましょう。最後の章でホームズは、犯人や動機、殺人の方法を明らかにしていく過程について、相棒ワトソンに語っています*3。「これを解くのに僕がどんな推理の階梯をふんだか、それを説明しよう。」*4

例えば、馬車のとおった跡から来訪者があったこと、その馬車の種類を明らかにし、さらに素人の目にはただの「踏み荒らされた泥路」としか見えないような庭の足跡から、問題の来訪者の足跡を見極め、その人物像―「背の高い男」と「立派な服装の男」―を推理しています。「僕の熟練した眼で見れば、一つ一つの足跡にそれぞれ意味があった。」*5この例から、重要な足跡(この場合は来訪者の足跡)とそうでないものを見極められる観察眼と、観察から得た事実が示す意味を読み取るための専門知識が必要不可欠であることがわかります。

そして家に入り、死体を観察します。それが先の来訪者の「立派な服装の男」とみられることから、もう一人の「背の高い男」が犯人であることが提示されます。

さらに死体には外傷がないことのほか、「恐ろしそうな顔つき」は死ぬ前に死期を悟ったからで心臓麻痺などの自然死ではないこと、「口を嗅いだ時の酸っぱい臭い」は毒物を飲んだこと、「憎悪、恐怖の表情」からそれを自分で飲んだのではなく誰かに飲まされたという推論がなされ、毒殺という犯罪の方法が提示されます。

さらにホームズは、毒を強制的に飲ませた事例が複数あることを述べてこの方法が突飛なものではないことも述べています。

続いて殺害の動機、そして誰が犯人かということが語られます。長くなるのでここで詳述はできませんが、気になった方、お手元に本をお持ちの方は続きを読んでみてください。

簡単ですが、ホームズの具体的な推理の事例をみてきました。観察から得たデータを手掛かりに、その意味について専門知識を元に読み取り、考えられる説を導きだす。時に新しいデータで検証をしながら、「これ以外の仮説ではどうしても事実と符合しない。」*6というところまで推理と検証を重ねていきます。

方法そのものは特殊なわけではありませんが、特筆されるのは、観察眼や専門知識が並み外れていることでしょう。非常に優れた観察眼と知識が、彼の推理を高い確率で成功させる大きな要因であることは容易に想像できるでしょう。

「これで事件ぜんたいが、一点の切れ目も疵もないりっぱな一本の論理的連鎖になっているのがわかったろう?」*7

このように、現場に残された事実から過去に起こったことを推論し、犯罪の原因/犯人を特定していく謎解きの過程、ここに推理小説の醍醐味があるわけですが、この作業は、言い換えるなら、過去に生じた現象を推定する作業つまり過去を復元する作業にほかなりません。ホームズはこれを、「逆推理」(「分析的推理」とも)*8とよんでいます。

ある出来事から順を追って結果へたどりつく推理に対し(「総合的推理」)*9、与えられた結果からどういう順序をへてその結果に至ったのか推論するのが逆推理であり、過去にさかのぼって行う推理です。

そして美術の歴史を探る美術史という学問もまた、現在まで残されている作品を詳細に観察し特異点を見極め、専門知識を元にそれが意味することを推理し、その原因/作者や意図、制作方法などを明らかにすることで、過去に作られた作品の歴史を紐解いていきます。

過去を復元するという目的とその方法-それに必要な条件あるいは資質―知識、観察、推論―において、名探偵の仕事と美術史研究は重なっているのです。

ちなみに、ホームズは過去をさかのぼって推論する「逆推理」は簡単ではないと述べています。

「ある一つの結果だけを与えられて、はたしてどんな順序をへてそういう結果にたち至ったかということを、考えてすらすらといいあてうるものは、ほとんどない。」*10

以上、名探偵の仕事=犯罪捜査の方法、そしてその美術史研究との類似点についてみてきました。これに気が付いたことで、作品を観るたのしさだけではなく、推論するという作業のおもしろさにも開眼しました。皆さんはいかがでしょうか。

作品だけではなく、その歴史を紐解くための推論やその方法にも興味を持っていただけるとうれしく思います。

最後にもうひとつ、ここでご紹介できた推論や科学的な方法、歴史学の論証方法については、ほんの一部にすぎません。興味を持たれた方は、いろんな文献が出ていますので、ぜひご自身で調べて理解を深めていただければと思います。

*1 太田喬夫編『芸術学を学ぶ人のために』、世界思想社、1999年初版、pp.127-128

*2 コナン・ドイル『緋色の研究』延原謙訳、新潮社、1993年(73版/1953年初版)

原典の初版は1887年、日本語訳はいくつかの出版社から出されており、訳者もそれぞれ異なります。今回は手元にあった上記を参照しています。

*3 前掲書、pp.180-188

*4 前掲書、p.182

*5 前掲書、p.182

*6 前掲書、p.183

*7 前掲書、p.186

*8 前掲書、pp.181-182

*9 前掲書、p.181

*10 前掲書、p.182

主な参考文献

・コナン・ドイル『緋色の研究』延原謙訳、新潮社、1993年(73版/1953年初版)

・内井惣七『推理と論理―シャーロック・ホームズとルイス・キャロル』、ミネルヴァ書房、2004年

19世紀の科学的方法とホームズの「科学的」推論について比較的わかりやすく説明されています。

・三中信宏『系統樹思考の世界 すべてはツリーとともに』、講談社現代新書、2006年初版

歴史科学の論証方法を知るのに重宝しました。巻末の参考文献も充実しています。

オンライン入学説明会スケジュールはこちら

芸術学コースコースサイト Lo Gai Saber|愉快な知識

芸術学コース|学科・コース紹介

芸術学コース紹介動画(教員インタビュー)

おすすめ記事

-

芸術学コース

2022年03月04日

【芸術学コース】荒井寛方の展覧会について

みなさん、こんにちは。芸術学コース教員の三上です。お元気でお過ごしでしょうか。長かった冬の寒さもようやく和らぎ、ベランダの黄梅や庭の紅梅もほころび始めました(挿…

-

芸術学コース

2020年04月25日

【芸術学コース】ミュージアムの新たな動き―「おうちミュージアム」「おうちで浮世絵」について

みなさん、こんにちは。芸術学コースの三上です。新型コロナウィルスが猛威を振るい、日々深刻さを増すなか、どのようにお過ごしでしょうか。体調を崩した方、御家族の方が…

-

芸術学コース

2025年02月07日

【芸術学コース】「卒業研究」のテーマ––過去10年の傾向とこれからの可能性

こんにちは、業務担当非常勤講師の白石です。2024年度もそろそろ終わりを迎えようとしています。春からの入学を志望しているみなさんは、新しい学びをきっと心待ちにし…