芸術学コース

- 芸術学コース 記事一覧

- 【芸術学コース】「卒業研究」のテーマ––過去10年の傾向とこれからの可能性

2025年02月07日

【芸術学コース】「卒業研究」のテーマ––過去10年の傾向とこれからの可能性

こんにちは、業務担当非常勤講師の白石です。2024年度もそろそろ終わりを迎えようとしています。春からの入学を志望しているみなさんは、新しい学びをきっと心待ちにしていることでしょうね。

そこで今回は、本コースで先輩たちが何に関心をもって探究してきたか、「卒業研究」のテーマに迫ってみたいと思います。過去10年間(2013年度〜2023年度)の計411本の卒業論文をもとに、対象地域別、ジャンル別、時代別にそれぞれグラフ化した結果、見えてきた傾向や特徴をご紹介します。(なお、グラフは個人的に作成しており、数値については多少の誤差がありますので、あらかじめご了承ください。あくまでも大まかな傾向として眺めていただければ幸いです。)

本コースの魅力の一つとして、研究領域の幅広さが挙げられます。美術をはじめ、音楽、建築、舞台芸術、写真、思想、文学、書、デザイン、ポップカルチャー(マンガ、アニメ、映画、ポップス等)、美学、博物館学、視覚文化論など、「芸術」に関連する内容であれば、テーマは自由に選択できます。

そのことを前提に、まず地域別でみると、図1のとおり、ほぼ半数以上が「日本」を選択しています。次に「欧米」(南米も含む)が約4割、中国や韓国等の「アジア諸国」はわずか1%にとどまっています。ただし、興味深いことに、2020年代に入って日本と欧米の数が拮抗してきており、2021年以降は欧米の作品を対象とする研究が右肩上がりで増えています(図2)。変化の理由が気になるところです。

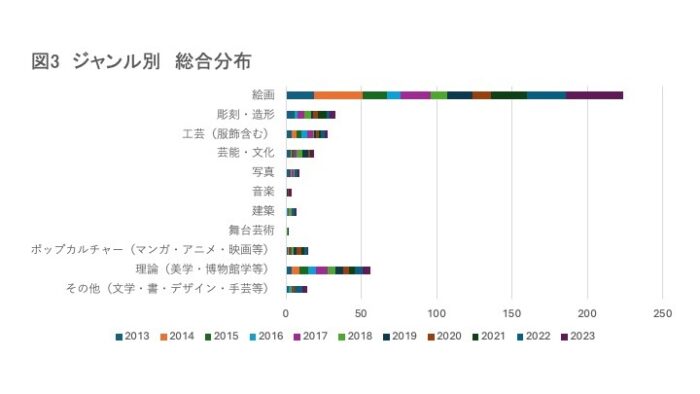

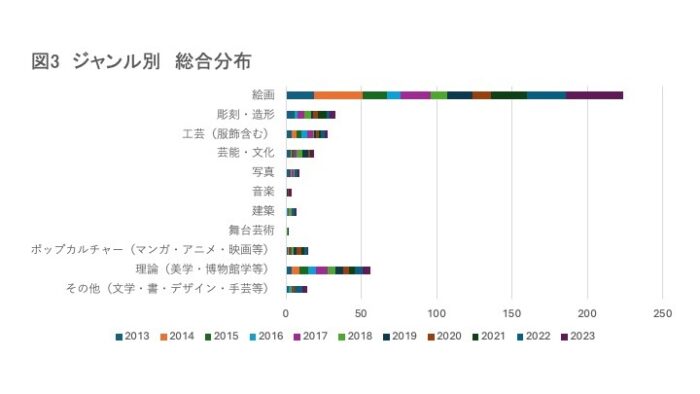

次に、地域を問わず、ジャンル別の分布は以下の通りです(図3)。

全体のなかでは「美術史」研究が8割以上を占め、その半数以上が「絵画」(作家論・作品論)を対象としています。美術史では他に、仏像等の「彫刻・造形」、「工芸」、「伝統芸能」なども人気の高い分野です。2019年以降は、マンガ、アニメ、映画などの「ポップカルチャー」研究もじわりと増えつつあります。

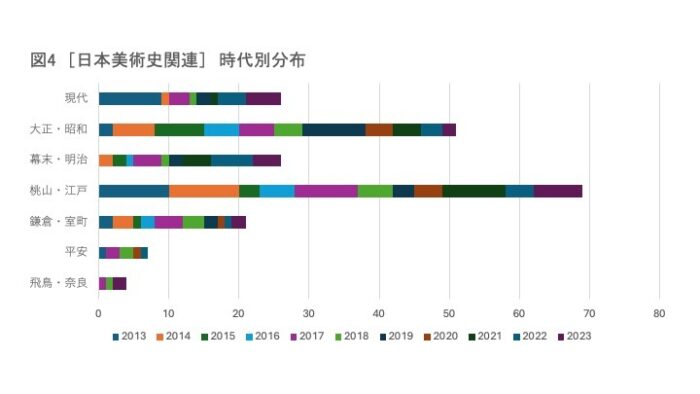

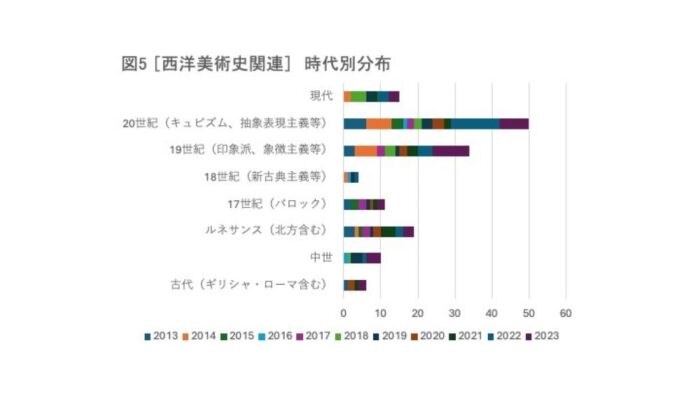

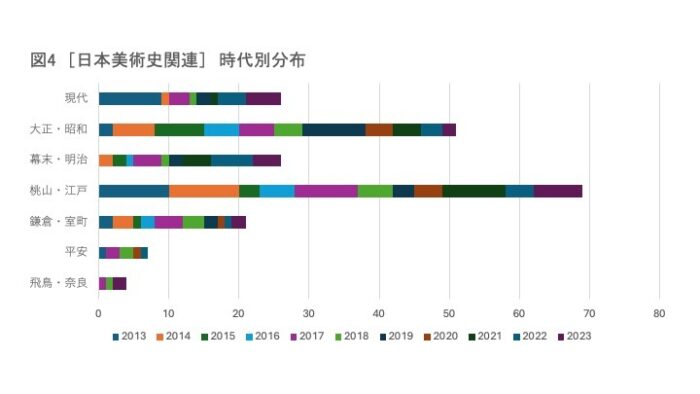

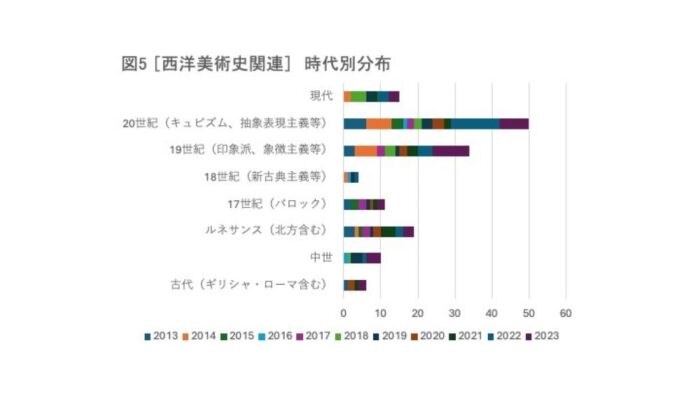

最後に、「日本美術史」「西洋美術史」それぞれに、時代別の分布を見てみましょう(図4・5)。

日本美術史では、「近世」(桃山〜江戸後期)が一番人気の33%で、大正〜昭和期の芸術・文化を取り上げた研究が25%と続き、明治期(13%)と合わせると、「近代」全体では38%に上ります。論文数の比較的多い作家名を挙げると、近世では長谷川等伯(特に《松林図屏風》)、俵屋宗達(および琳派の系譜)、近代では、上村松園、藤田嗣治(レオナール・フジタ)など。一般には人気の高い「浮世絵」研究が7本のみ、若冲・蕭白などいわゆる「奇想」画人の研究も7本と少なめだったのは、やや意外でした。展覧会では集客力の高い、池大雅や富岡鉄斎などの文人画、雪舟などの水墨画を取り上げた論文がほぼ見当たらないのも特徴的。“関心領域”と“研究対象”は必ずしも合致しない一例と言えそうです。

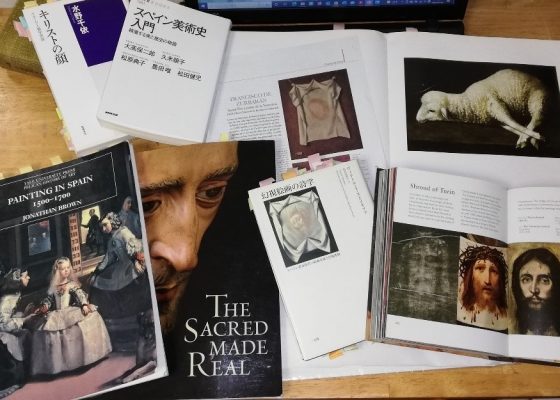

西洋美術史では、「20世紀」と「19世紀」がほぼ半数以上を占め、次いで「ルネサンス」「現代」「17世紀(バロック)」という順になっています。作家名をランダムに挙げると、クリムト、ミュシャ、ジャクソン・ポロック、ゴッホ、ピカソ、マティス、セザンヌ、フェルメールなどの人気が高いようです。2023年度だけをみると、「中世」ヨーロッパの「写本」研究が3本入っていて、静かなブームがうかがえます。

過去の研究テーマをあらためて振り返ると、その時々の社会情勢や文化状況の変化に気づかされます。特に、日常における問題意識は、理論系の研究に顕著のように思います。「高齢者との芸術を通じたコミュニケーション」「社会福祉のための芸術活動」「障がい者のための美術教育」「現代アートの役割」「現代アートとジェンダー」「アートカルチャーケア」「記憶のアート」「AI時代の美術教育」など、現代の社会課題と直結するテーマが並んでいます。また、今後に示唆を与えそうな、注目に値するタイトルとしては「震災と写真––東日本大震災における写真表現の可能性」(2013年度)を挙げておきたいと思います。さらに、日本美術史研究で新鮮に感じたのは、北海道のほぼ無名の女性画家を取り上げた「根室の自然と向き合う・高坂和子」(2021年度)でした。このように、“美術史”にはいまだ名前の刻まれていない地方作家の掘り起こしも、芸術研究の重要な役割の一つだと考えます。

昨年11月、明治美術学会40周年を記念した国際シンポジウム「明治から/明治へ:書き直し近代日本美術」が東京で開催されました。各講演で共通していたのは、時代の流れとともに視野が開かれ、新しい課題が見えてくるなかで、美術史研究も従来の枠組みを柔軟に変えていかなければいけないという提言でした。基調講演者の渡辺俊夫氏(セインズベリー日本藝術研究所教授)は、「近代」「日本」「美術」というそれぞれの用語の意味を再検討すべき時ではないかと、問題提起しました。それぞれの用語が意味する“境界線”を精査してみるべきだと。たとえば、一口に「近代」といっても、江戸後期〜幕末と明治期が直ちに分断されるわけではないし、「日本」文化のなかには沖縄(琉球)文化やアイヌ文化もある。また、これまでの「美術」の研究ジャンルでは、「手芸(手仕事)」が見落とされている、という指摘も極めて刺激的でした。

個人的には、今後、日本や欧米に加え、アジア各国の芸術を対象とした研究が活発になってほしいと願っていますし、アイヌ文化や手芸に関する論考などももっともっと読んでみたいと夢想しています。でも、何より大切なのは、本コースの学びを通じて、あなた自身が夢中になれる、あなただけの「問い」を見つけることです。ご健闘を祈ります。

芸術学コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

そこで今回は、本コースで先輩たちが何に関心をもって探究してきたか、「卒業研究」のテーマに迫ってみたいと思います。過去10年間(2013年度〜2023年度)の計411本の卒業論文をもとに、対象地域別、ジャンル別、時代別にそれぞれグラフ化した結果、見えてきた傾向や特徴をご紹介します。(なお、グラフは個人的に作成しており、数値については多少の誤差がありますので、あらかじめご了承ください。あくまでも大まかな傾向として眺めていただければ幸いです。)

地域別では、「日本」が半数以上。しかし、令和に入り変化も

本コースの魅力の一つとして、研究領域の幅広さが挙げられます。美術をはじめ、音楽、建築、舞台芸術、写真、思想、文学、書、デザイン、ポップカルチャー(マンガ、アニメ、映画、ポップス等)、美学、博物館学、視覚文化論など、「芸術」に関連する内容であれば、テーマは自由に選択できます。

そのことを前提に、まず地域別でみると、図1のとおり、ほぼ半数以上が「日本」を選択しています。次に「欧米」(南米も含む)が約4割、中国や韓国等の「アジア諸国」はわずか1%にとどまっています。ただし、興味深いことに、2020年代に入って日本と欧米の数が拮抗してきており、2021年以降は欧米の作品を対象とする研究が右肩上がりで増えています(図2)。変化の理由が気になるところです。

ジャンル別では「絵画」がダントツ

次に、地域を問わず、ジャンル別の分布は以下の通りです(図3)。

全体のなかでは「美術史」研究が8割以上を占め、その半数以上が「絵画」(作家論・作品論)を対象としています。美術史では他に、仏像等の「彫刻・造形」、「工芸」、「伝統芸能」なども人気の高い分野です。2019年以降は、マンガ、アニメ、映画などの「ポップカルチャー」研究もじわりと増えつつあります。

日本美術史では、「近世」「近代」が人気

最後に、「日本美術史」「西洋美術史」それぞれに、時代別の分布を見てみましょう(図4・5)。

日本美術史では、「近世」(桃山〜江戸後期)が一番人気の33%で、大正〜昭和期の芸術・文化を取り上げた研究が25%と続き、明治期(13%)と合わせると、「近代」全体では38%に上ります。論文数の比較的多い作家名を挙げると、近世では長谷川等伯(特に《松林図屏風》)、俵屋宗達(および琳派の系譜)、近代では、上村松園、藤田嗣治(レオナール・フジタ)など。一般には人気の高い「浮世絵」研究が7本のみ、若冲・蕭白などいわゆる「奇想」画人の研究も7本と少なめだったのは、やや意外でした。展覧会では集客力の高い、池大雅や富岡鉄斎などの文人画、雪舟などの水墨画を取り上げた論文がほぼ見当たらないのも特徴的。“関心領域”と“研究対象”は必ずしも合致しない一例と言えそうです。

西洋美術史では「19〜20世紀」

西洋美術史では、「20世紀」と「19世紀」がほぼ半数以上を占め、次いで「ルネサンス」「現代」「17世紀(バロック)」という順になっています。作家名をランダムに挙げると、クリムト、ミュシャ、ジャクソン・ポロック、ゴッホ、ピカソ、マティス、セザンヌ、フェルメールなどの人気が高いようです。2023年度だけをみると、「中世」ヨーロッパの「写本」研究が3本入っていて、静かなブームがうかがえます。

注目される視点、これからの可能性

過去の研究テーマをあらためて振り返ると、その時々の社会情勢や文化状況の変化に気づかされます。特に、日常における問題意識は、理論系の研究に顕著のように思います。「高齢者との芸術を通じたコミュニケーション」「社会福祉のための芸術活動」「障がい者のための美術教育」「現代アートの役割」「現代アートとジェンダー」「アートカルチャーケア」「記憶のアート」「AI時代の美術教育」など、現代の社会課題と直結するテーマが並んでいます。また、今後に示唆を与えそうな、注目に値するタイトルとしては「震災と写真––東日本大震災における写真表現の可能性」(2013年度)を挙げておきたいと思います。さらに、日本美術史研究で新鮮に感じたのは、北海道のほぼ無名の女性画家を取り上げた「根室の自然と向き合う・高坂和子」(2021年度)でした。このように、“美術史”にはいまだ名前の刻まれていない地方作家の掘り起こしも、芸術研究の重要な役割の一つだと考えます。

昨年11月、明治美術学会40周年を記念した国際シンポジウム「明治から/明治へ:書き直し近代日本美術」が東京で開催されました。各講演で共通していたのは、時代の流れとともに視野が開かれ、新しい課題が見えてくるなかで、美術史研究も従来の枠組みを柔軟に変えていかなければいけないという提言でした。基調講演者の渡辺俊夫氏(セインズベリー日本藝術研究所教授)は、「近代」「日本」「美術」というそれぞれの用語の意味を再検討すべき時ではないかと、問題提起しました。それぞれの用語が意味する“境界線”を精査してみるべきだと。たとえば、一口に「近代」といっても、江戸後期〜幕末と明治期が直ちに分断されるわけではないし、「日本」文化のなかには沖縄(琉球)文化やアイヌ文化もある。また、これまでの「美術」の研究ジャンルでは、「手芸(手仕事)」が見落とされている、という指摘も極めて刺激的でした。

個人的には、今後、日本や欧米に加え、アジア各国の芸術を対象とした研究が活発になってほしいと願っていますし、アイヌ文化や手芸に関する論考などももっともっと読んでみたいと夢想しています。でも、何より大切なのは、本コースの学びを通じて、あなた自身が夢中になれる、あなただけの「問い」を見つけることです。ご健闘を祈ります。

芸術学コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

芸術学コース

2023年08月02日

【芸術学コース】”芸術学的に” 美術鑑賞をしてみよう

みなさん、こんにちは。今年度より芸術学コースを担当することとなりました松田佳子です。よろしくお願いいたします。 さて今年は連日大変な暑さが続いていますが、涼…

-

芸術学コース

2022年07月10日

【芸術学コース】「好き」よりも「なぜ?」-研究テーマを決められないときに

みなさま、こんにちは。芸術学コースの田島です。 早々に梅雨が明けてしまい猛暑日が続いております。何かとお忙しいかとは思いますが、くれぐれも無理をなさらないようお…

-

芸術学コース

2022年11月13日

【芸術学コース】「技」と「芸術」――近代以前の作品を考えるにあたって

皆様、ごきげんよう。芸術学コースの佐藤です。早いもので今年も残すところあとひと月。京都の紅葉も徐々に色づき始めています。この時期、以前私が留学していたイタリア…