芸術教養学科

- 芸術教養学科 記事一覧

- 【芸術教養学科】芸術教養学科で学べること

2024年02月21日

【芸術教養学科】芸術教養学科で学べること

みなさん、こんにちは。芸術教養学科の宮です。

突然ですが、みなさんはバナナの皮ですべって転んだことはありますか? 私は……、恥ずかしながら2回ほどあります! あれは雨上がりの夜空を見上げていたときでした……、とカッコつけても、すべって転んだことの情けなさが帳消しになるわけではありません。恥ずかしさが込み上げてくるとともに、お尻の痛さ、そして周囲の憐れみのまなざしに、私は自分で自分を笑うしかありませんでした。おそらく、周りで見ていた人たちも心のなかでは「あいつ、バナナの皮ですべって転んでるよ」と、笑っていたにちがいありません。

それにしても、この「バナナの皮ですべって転ぶ」という人類誕生以来、もっともポピュラーなギャグは、いつ、どこで、誰によって、どうやって生み出されたのでしょうか。この素朴の疑問を解き明かそうと試みたのが、黒木夏美『バナナの皮はなぜすべるのか?』(水声社、2010年)です。ちなみに、文庫版が2018年に筑摩書房から刊行されています。

これがおもしろい。どこがおもしろいかといえば、バナナの皮で笑いとは何かを語り、古今東西の映画から、マンガ、文学作品、テレビ番組、インターネットに至るまで、ありとあらゆる実例を博捜し、バナナの皮がギャグになるまで、はては実際にバナナの皮ですべった事件とその社会的背景について考察するという発想の自在さ、連想の自由自在さがおもしろいのです。たとえば、著者は本書の末尾でこのように述べています。

本書が読者のみなさんにささやかな笑いを提供できたなら本望である。それなら、私のしたこともバナナの皮ほどの価値はあった、ということになる。

これが学問的な探究をする人の執筆姿勢だろうか、そもそも「バナナの皮はなぜすべるのか」というのは、学問のテーマとして相応しくないのではないか、と疑問に思った方もいるかも知れません。しかし、それはとんでもない勘違いです。

極端なことを言えば、学問の対象なんて、なんでもいいのです。そして、それをどのような姿勢で探求しようが、その成果が学術的に優れていれば、なんの問題もありません。「好きこそものの上手なれ」という諺もありますよね。ちなみに、落語「掛け取り」には、「好きなものには心を奪われる」という科白があります。昔の人の言うことに嘘はない、やはり古くからの教えや戒めは大切にすべきだという教訓でしょうか。やれやれ。

私は、個人的には著者の黒木氏のことを存じ上げませんが、そのテーマも姿勢も学問の自由を体現されていて、とても素敵だな、と思っています。

入学説明会や入学ガイダンスなどで、よく参加者や学生の方から「こんなテーマを勉強したいと思っているのですが、それは芸術教養学科では可能でしょうか?」という質問を受けることがあります。そうです。つまり、芸術教養学科では、「バナナの皮はなぜすべるのか」をテーマに勉強することはできますか、といったところです。こういった質問に、私は必ず「はい! できます!」と答えています。なぜなら、芸術教養学科には専門分野を異にする多彩な教員がいるからです。

学科長の下村泰史先生は、庭園や環境論、緑地計画学、特殊倍音音楽の専門家です。CLO(チーフ・ラーニング・オフィサー)の早川克美先生は、学際情報学や教育工学、学習環境デザイン、情報環境デザインの研究者であると同時に、デザイナー、アートディレクターとしても第一線でご活躍なさっています。2023年度に着任された岩元宏輔先生は、ファシリテーション、ワークショップデザイン、デザイン思考教育の実務家であるとともに、作詞家としても活動されていて、つい最近も、第4回「新しい子どものうた 作詞コンクール」(全日本児童音楽協会)において、「こいのぼり賞(優秀賞)」を受賞されました。ちなみに、私は落語や講談などの寄席演芸を中心に、芸能史及び伝統芸能について研究しています。そのほかにも、さまざまな学問分野をご専門とする非常勤の先生方がたくさんいらっしゃいます。そして、その多士済々な先生方によって、芸術教養講義や芸術教養研究、芸術教養演習、そして卒業研究といった科目が運営されているのです。

だからこそ、私は「芸術教養学科で◯◯を勉強したいと思っているのですが、可能でしょうか」という質問に、「はい! 大丈夫です!」と答えるのです。これは、ほかの大学ではなかなかないことかも知れません。文学部であれば、その教員のほとんどは文学や語学を専門とする教員ですし、経済学部でも法学部でも、それは同じことでしょう。芸術教養学科では、みなさんの学びたいこと、勉強したいことの広く大きな、そして深い受け皿となるべく、さまざまな学問的背景をもった教員が揃っています。

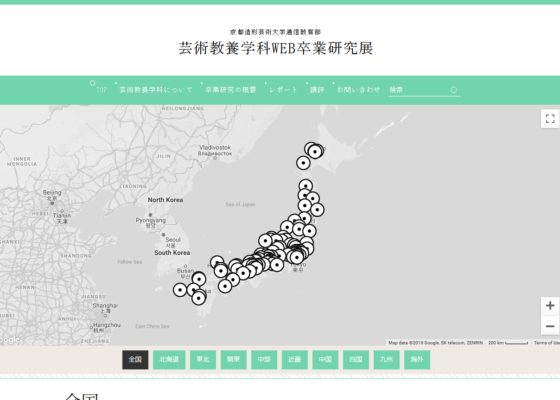

「バナナの皮はなぜすべるのか」を学びたいと思っているそこのあなた、芸術教養学科では、あなたが学修したいと思っていることが学べます。芸術教養学科の「WEB卒業研究展」やwebマガジン『アネモメトリ』をご覧いただくと、そのことがよく分かっていただけるのではないでしょうか。もちろん、自分の好きなこと、やりたいことを勉強するためには、ご自身でしっかりと学びを深めていただく必要はあります。が、そのための支援体制は整っています。ぜひ芸術教養学科の学びについて、ちょっとのぞいていってみてください。

芸術教養学科|学科・コース紹介

突然ですが、みなさんはバナナの皮ですべって転んだことはありますか? 私は……、恥ずかしながら2回ほどあります! あれは雨上がりの夜空を見上げていたときでした……、とカッコつけても、すべって転んだことの情けなさが帳消しになるわけではありません。恥ずかしさが込み上げてくるとともに、お尻の痛さ、そして周囲の憐れみのまなざしに、私は自分で自分を笑うしかありませんでした。おそらく、周りで見ていた人たちも心のなかでは「あいつ、バナナの皮ですべって転んでるよ」と、笑っていたにちがいありません。

それにしても、この「バナナの皮ですべって転ぶ」という人類誕生以来、もっともポピュラーなギャグは、いつ、どこで、誰によって、どうやって生み出されたのでしょうか。この素朴の疑問を解き明かそうと試みたのが、黒木夏美『バナナの皮はなぜすべるのか?』(水声社、2010年)です。ちなみに、文庫版が2018年に筑摩書房から刊行されています。

これがおもしろい。どこがおもしろいかといえば、バナナの皮で笑いとは何かを語り、古今東西の映画から、マンガ、文学作品、テレビ番組、インターネットに至るまで、ありとあらゆる実例を博捜し、バナナの皮がギャグになるまで、はては実際にバナナの皮ですべった事件とその社会的背景について考察するという発想の自在さ、連想の自由自在さがおもしろいのです。たとえば、著者は本書の末尾でこのように述べています。

本書が読者のみなさんにささやかな笑いを提供できたなら本望である。それなら、私のしたこともバナナの皮ほどの価値はあった、ということになる。

これが学問的な探究をする人の執筆姿勢だろうか、そもそも「バナナの皮はなぜすべるのか」というのは、学問のテーマとして相応しくないのではないか、と疑問に思った方もいるかも知れません。しかし、それはとんでもない勘違いです。

極端なことを言えば、学問の対象なんて、なんでもいいのです。そして、それをどのような姿勢で探求しようが、その成果が学術的に優れていれば、なんの問題もありません。「好きこそものの上手なれ」という諺もありますよね。ちなみに、落語「掛け取り」には、「好きなものには心を奪われる」という科白があります。昔の人の言うことに嘘はない、やはり古くからの教えや戒めは大切にすべきだという教訓でしょうか。やれやれ。

私は、個人的には著者の黒木氏のことを存じ上げませんが、そのテーマも姿勢も学問の自由を体現されていて、とても素敵だな、と思っています。

入学説明会や入学ガイダンスなどで、よく参加者や学生の方から「こんなテーマを勉強したいと思っているのですが、それは芸術教養学科では可能でしょうか?」という質問を受けることがあります。そうです。つまり、芸術教養学科では、「バナナの皮はなぜすべるのか」をテーマに勉強することはできますか、といったところです。こういった質問に、私は必ず「はい! できます!」と答えています。なぜなら、芸術教養学科には専門分野を異にする多彩な教員がいるからです。

学科長の下村泰史先生は、庭園や環境論、緑地計画学、特殊倍音音楽の専門家です。CLO(チーフ・ラーニング・オフィサー)の早川克美先生は、学際情報学や教育工学、学習環境デザイン、情報環境デザインの研究者であると同時に、デザイナー、アートディレクターとしても第一線でご活躍なさっています。2023年度に着任された岩元宏輔先生は、ファシリテーション、ワークショップデザイン、デザイン思考教育の実務家であるとともに、作詞家としても活動されていて、つい最近も、第4回「新しい子どものうた 作詞コンクール」(全日本児童音楽協会)において、「こいのぼり賞(優秀賞)」を受賞されました。ちなみに、私は落語や講談などの寄席演芸を中心に、芸能史及び伝統芸能について研究しています。そのほかにも、さまざまな学問分野をご専門とする非常勤の先生方がたくさんいらっしゃいます。そして、その多士済々な先生方によって、芸術教養講義や芸術教養研究、芸術教養演習、そして卒業研究といった科目が運営されているのです。

だからこそ、私は「芸術教養学科で◯◯を勉強したいと思っているのですが、可能でしょうか」という質問に、「はい! 大丈夫です!」と答えるのです。これは、ほかの大学ではなかなかないことかも知れません。文学部であれば、その教員のほとんどは文学や語学を専門とする教員ですし、経済学部でも法学部でも、それは同じことでしょう。芸術教養学科では、みなさんの学びたいこと、勉強したいことの広く大きな、そして深い受け皿となるべく、さまざまな学問的背景をもった教員が揃っています。

「バナナの皮はなぜすべるのか」を学びたいと思っているそこのあなた、芸術教養学科では、あなたが学修したいと思っていることが学べます。芸術教養学科の「WEB卒業研究展」やwebマガジン『アネモメトリ』をご覧いただくと、そのことがよく分かっていただけるのではないでしょうか。もちろん、自分の好きなこと、やりたいことを勉強するためには、ご自身でしっかりと学びを深めていただく必要はあります。が、そのための支援体制は整っています。ぜひ芸術教養学科の学びについて、ちょっとのぞいていってみてください。

芸術教養学科|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

芸術教養学科

2021年08月31日

【芸術教養学科】全国各地のデザイン・芸術活動を分析・考察する「卒業研究」

皆さん、こんにちは。 今回は芸術教養学科の「卒業研究」についてご紹介したいと思います。 本学科では、大学での学修の集大成として卒業研究に取り組みます。 卒業研究…

-

芸術教養学科

2022年08月31日

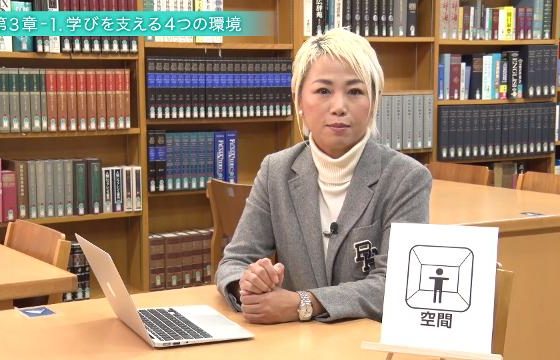

【芸術教養学科】デザイナーとして大学教育で実現したいこと

芸術教養学科学科長の早川克美先生がWebマガジン「アネモメトリ」へ寄稿されたコラムのまとめをお届けいたします。 日本のデザイン教育や社会人の学び直しについて、ご…

-

芸術教養学科

2024年08月16日

【芸術教養学科】学習への姿勢やレポートの取り組み方などを学ぶ「芸術教養入門」のご紹介

今日は、芸術教養学科の入門的な授業、その名もズバリ「芸術教養入門」という科目をご紹介します。 「大学での学びや学生生活に対する不安や疑問を解消すること」を目的…