歴史遺産コース

- 歴史遺産コース 記事一覧

- 【歴史遺産コース】詩仙堂―瓜生山キャンパス(京都)周辺の歴史遺産―

2024年05月21日

【歴史遺産コース】詩仙堂―瓜生山キャンパス(京都)周辺の歴史遺産―

こんにちは。

歴史遺産コース業務担当非常勤講師の山下と申します。

今回は、京都瓜生山キャンパスからほど近いところにある史跡「詩仙堂」についてご紹介したいと思います。

瓜生山キャンパスは名前の通り瓜生山の麓にありますが、同じく瓜生山の山裾にあるのが詩仙堂です。瓜生山キャンパスの大階段から白川通りを更に北上し、曼殊院道を東に折れて山に向かって進んでいくと右手に竹林が見えてきます。ここが詩仙堂への入口です。大学の大階段からは歩いて20分ほどでしょうか。

入口を入って石段を進むと詩仙堂です。

詩仙堂は、江戸時代初期の文人石川丈山が隠棲した山荘です。現在は曹洞宗のお寺となっていて、丈山寺の名があります。今も観光地として四季折々の景観が楽しめる庭園で知られ、五月下旬のサツキ、十一月下旬の紅葉が特に有名です。

私が訪れた時にはサツキが少し咲き始めていました。

こんな詩仙堂の主であった石川丈山とはどんな人物だったのでしょうか。

丈山が生まれたのは天正十一年(1583年)、戦国時代の終わり際です。当時の多くの人がそうだったのでしょうが、丈山の人生も変転に満ちていて決して安穏なものではありませんでした。

三河の松平家中の武士の家に生まれた丈山は、十代の頃から徳川家康に仕えて京都・伏見・駿府・江戸などを行き来します。しかし大坂の陣に際して、軍令に反して功を挙げたことが家康の勘気を蒙り蟄居。もともと隠棲したいとの気持ちがあった彼はこれに乗じて徳川家から退いてしまったようです。これが三十代前半です。ただ、母への孝養のためには隠棲してばかりもいられず、藤堂家(津)、後に浅野家(広島)に仕官。母が亡くなった後に、浅野家を退いて京都に移ります。五十代半ばになっていました。京都でははじめ所々を転々としたようですが、やがて一乗寺に定住。ここにつくった山荘が詩仙堂です。九十歳まで生きた丈山はこの詩仙堂で晩年の三十年ほどを過ごしたことになります。

下の画像は狩野探幽画石川丈山寿像(詩仙堂蔵、パンフレットより転載)です。

丈山がはやくから隠棲にあこがれていた背景には仏教への志向があったようです。彼は家康に仕えていた頃には禅僧に参禅していました。その後、京都では藤原惺窩や林羅山と交流して、徐々に儒学に心を寄せていきます。とはいえ、丈山が最も心を砕いたのは信仰や思想よりも詩作でした。「詩仙堂」には中国の詩人三十六人の図が掲げられています。

人生の上でも、思想的にも転変を重ねた丈山が、晩年に落ち着いて詩と向き合った場が詩仙堂だったと言えるでしょうか。

石川丈山と詩仙堂の紹介をしてきました。四百年近く前に、瓜生山のふもとで学問と芸術に心を寄せて静かに過ごした人物がいたと思うと不思議な気持ちになりますね。

詩仙堂では毎年五月末に「丈山翁遺宝展」として丈山の遺品や書を公開しているようです。是非立ち寄ってみてください。

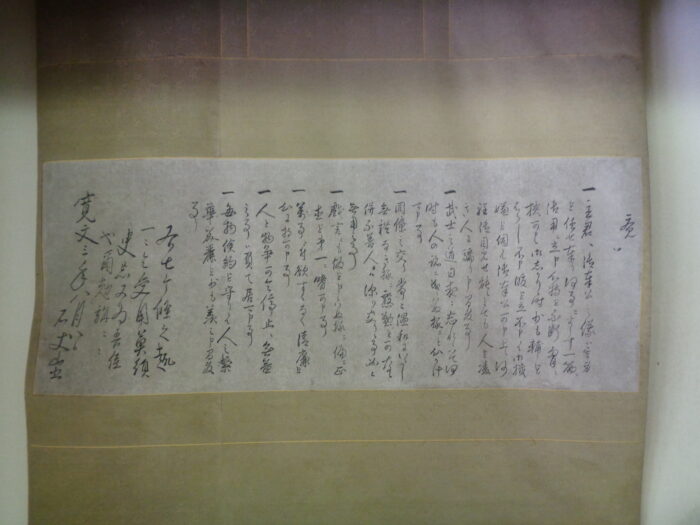

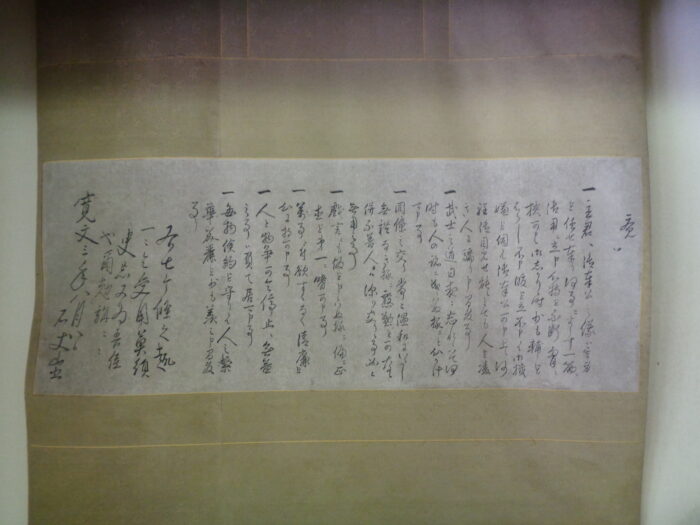

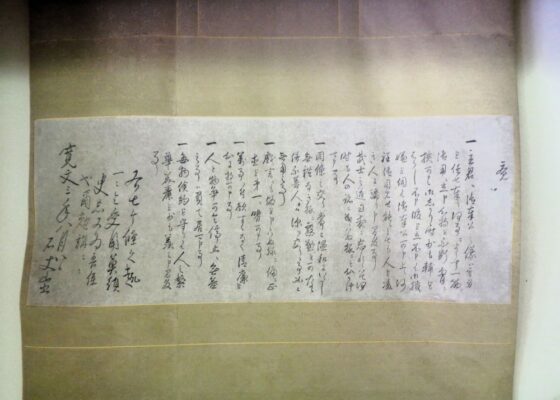

写真は詩仙堂で普段から掛けられているもので、丈山が養子に与えた七ヶ条の覚書(写)です。人と争うな、などの戒めが書かれています。世を捨てて生きているような丈山でも、子の前ではやはり親であるということが読み取れて面白いところです。

歴史遺産コースで学んで、このような史料を自分で読めるようになってみませんか。

歴史遺産コース|学科・コース紹介 大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

歴史遺産コース業務担当非常勤講師の山下と申します。

今回は、京都瓜生山キャンパスからほど近いところにある史跡「詩仙堂」についてご紹介したいと思います。

瓜生山キャンパスは名前の通り瓜生山の麓にありますが、同じく瓜生山の山裾にあるのが詩仙堂です。瓜生山キャンパスの大階段から白川通りを更に北上し、曼殊院道を東に折れて山に向かって進んでいくと右手に竹林が見えてきます。ここが詩仙堂への入口です。大学の大階段からは歩いて20分ほどでしょうか。

入口を入って石段を進むと詩仙堂です。

詩仙堂は、江戸時代初期の文人石川丈山が隠棲した山荘です。現在は曹洞宗のお寺となっていて、丈山寺の名があります。今も観光地として四季折々の景観が楽しめる庭園で知られ、五月下旬のサツキ、十一月下旬の紅葉が特に有名です。

私が訪れた時にはサツキが少し咲き始めていました。

こんな詩仙堂の主であった石川丈山とはどんな人物だったのでしょうか。

丈山が生まれたのは天正十一年(1583年)、戦国時代の終わり際です。当時の多くの人がそうだったのでしょうが、丈山の人生も変転に満ちていて決して安穏なものではありませんでした。

三河の松平家中の武士の家に生まれた丈山は、十代の頃から徳川家康に仕えて京都・伏見・駿府・江戸などを行き来します。しかし大坂の陣に際して、軍令に反して功を挙げたことが家康の勘気を蒙り蟄居。もともと隠棲したいとの気持ちがあった彼はこれに乗じて徳川家から退いてしまったようです。これが三十代前半です。ただ、母への孝養のためには隠棲してばかりもいられず、藤堂家(津)、後に浅野家(広島)に仕官。母が亡くなった後に、浅野家を退いて京都に移ります。五十代半ばになっていました。京都でははじめ所々を転々としたようですが、やがて一乗寺に定住。ここにつくった山荘が詩仙堂です。九十歳まで生きた丈山はこの詩仙堂で晩年の三十年ほどを過ごしたことになります。

下の画像は狩野探幽画石川丈山寿像(詩仙堂蔵、パンフレットより転載)です。

丈山がはやくから隠棲にあこがれていた背景には仏教への志向があったようです。彼は家康に仕えていた頃には禅僧に参禅していました。その後、京都では藤原惺窩や林羅山と交流して、徐々に儒学に心を寄せていきます。とはいえ、丈山が最も心を砕いたのは信仰や思想よりも詩作でした。「詩仙堂」には中国の詩人三十六人の図が掲げられています。

人生の上でも、思想的にも転変を重ねた丈山が、晩年に落ち着いて詩と向き合った場が詩仙堂だったと言えるでしょうか。

石川丈山と詩仙堂の紹介をしてきました。四百年近く前に、瓜生山のふもとで学問と芸術に心を寄せて静かに過ごした人物がいたと思うと不思議な気持ちになりますね。

詩仙堂では毎年五月末に「丈山翁遺宝展」として丈山の遺品や書を公開しているようです。是非立ち寄ってみてください。

写真は詩仙堂で普段から掛けられているもので、丈山が養子に与えた七ヶ条の覚書(写)です。人と争うな、などの戒めが書かれています。世を捨てて生きているような丈山でも、子の前ではやはり親であるということが読み取れて面白いところです。

歴史遺産コースで学んで、このような史料を自分で読めるようになってみませんか。

歴史遺産コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

歴史遺産コース

2026年02月26日

【歴史遺産コース】くずし字を読む④ー石川丈山の覚ー

こんにちは、歴史遺産コースの業務担当非常勤講師の山下です。 このブログではもう何度かくずし字読解について書いてきました(「くずし字を読む」、「くずし字を読む②」…

-

歴史遺産コース

2023年02月10日

【歴史遺産コース】瓜生山キャンパス(京都)周辺の歴史の痕跡を辿る

みなさん、こんにちは。業務担当非常勤講師の岩田です。本学の京都キャンパスは京都のどのあたりにあるかご存じでしょうか?本学は京都市の中心部から北東に位置します。こ…

-

歴史遺産コース

2023年09月29日

【歴史遺産コース】瓜生山キャンパスの歴史遺産 part1

みなさん、こんにちは。京都の暑さも少しずつ和らいできたところですが、夏の疲れも出るころかもしれません。ご体調にはくれぐれもお気をつけください。 さて、これからは…