映像コース

- 映像コース 記事一覧

- 【映像コース】丹下紘希さんに聞く「『映像学入門』の講義で僕が伝えたいこと」

2024年06月29日

【映像コース】丹下紘希さんに聞く「『映像学入門』の講義で僕が伝えたいこと」

こんにちは、映像コースの非常勤講師の鮫島です。京都では先日、6月中旬だというのに35度を記録し、暑い日が続いています。皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、本年4月に開設されたばかりの映像コース、どのような授業内容となっているのか、気になりますよね。

今回は、映像コースに入学すると一番最初に選択する科目である『映像Ⅰ-1 映像学入門』を担当されている丹下紘希さんに、講義に込めた思いを伺いました。丹下さんのプロフィールはこちらから、『映像学入門』のシラバスはこちらからご覧いただけます。

通常先生同士は「〇〇先生」と呼ぶことが多いのですが、丹下さんは先生と呼ばれることがこそばゆいそうなので、こちらではあえて「丹下さん」と呼ばせていただきます。(ちなみに丹下さん、以前PTA会長を務められていた小学校の生徒たちや地域の方々からはタンタンと呼ばれていたそうです。タンタン……!)できるだけ対等な立場でいたいので先生と呼ばないでほしいということを話していらっしゃいました。

丹下さんが大学に出勤されているときにお仕事されている部屋にて。(鮫島がスマホで撮影したので、平行が取れていなかったり、いろいろお許しください……。)16時頃だったので、おやつに丹下さんが召し上がったバーが。デスクワークにはコーヒーも手放せないそうです。

丹下さんが大学に出勤されているときにお仕事されている部屋にて。(鮫島がスマホで撮影したので、平行が取れていなかったり、いろいろお許しください……。)16時頃だったので、おやつに丹下さんが召し上がったバーが。デスクワークにはコーヒーも手放せないそうです。

「日本で映像の勉強をするとなると、ほとんどが技術や作り方、その使い方になります。しかし、なぜその技術が必要なのか、どうして作り方を学ばないとならないのかが大切です。そのためにはまず、学生のうちに映像が言語であることを学ぶことが大切だと思います。映像とは一体何で、どんな特性があって、言語として私たちにどのように語りかけてくるのかを習得することで、映像という芸術が自分の身に宿るような体験をして欲しかったんです」

(参考:以下、『映像学入門』第1章冒頭より)

この映像コースでは、その秘密に迫り、自分で映像を作るとき、その考え方の基礎となるものをたくさんの講師たちから学びます。

あなたの心を動かしたものは映像という言語です。

私たちが普段話している言葉より、ある意味雄弁に語りかけることができます。

そこに存在する時間、色、音、光、影が無限に組み合わさって、まるで私たちの人生そのものを記録し、私たちは外側からそれをながめることができるのです。

それが映像言語の特性で、私たちは、この映像という言語を掘り下げていき、新たな映像言語を生み出していくことを目指していきます。[……]このコースでは、映像の豊かさ、魅力をお伝えしますが、同時に映像への批判や映像を使う私たち人間の危うさについても考えていきます。

「根本は基礎として、映像とは何であるかを一緒に考えよう、というところにあります。

映像はこれです、と言い切って進めることもできるかもしれないけど、映像とは、そのように決めつけるのがむずかしいくらい多角的な視点が必要です。だからこそ、まずどうして学ばなければいけないのか、というのを伝えてからじゃないと進められなかったんですよね。

映像とは一体何なのか、なぜ勉強しないといけないのか、という疑問をずっと持ちながら進んでいくというのが、学びの基本姿勢だと思います。先生と呼ばれる人が言っていることや、世の中にあふれていることも疑ってみるのも大切です。自分たちが享受しているものは、他の誰かが意図して作ったものです。ということは自分にも作れるし、その力が自分にあるということを感じて、映像の危険性と豊かさを自分のなかで天秤にかけながらも同時に考えられるような人間になってほしいという思いから、この授業を作りました。

現在上映中の映画『関心領域』のジョナサン・グレイザー監督が先日インタビューで「作品は私たちを映し出す鏡だ」と言っていましたが、『映像学入門』の第2章「映像と世界のつなぎ方 鏡の国の映像」で、僕も同様のことを言っています」

「その第2章とリンクするように、最後の章では、私たちがどのように自分たちを客観的に見ることができるのかを話しています。テレビの開発など、映像の進化の歴史にも触れています。テレビがどのように映るのか、実はよくわかってないですよね。光を記号に置き換えて変換するというところから始まったのですが、そのような映像の特性を捉えるメカニズムから始まって表現を始めると、映像を学んだ人が、映像として次に何を表現するかにフォーカスできます。

いわゆるトップクリエイターとして世界で活躍し、映像を学んだ表現者たちは、映像ならではの特性を考えてコンセプトをしっかり作って表現している人が多いのに対して、どうしても日本のクリエイターはなんでもありのソフトビジネスになりがちで、「これって映像じゃなくてもいいよね」という作品が多々見受けられます。これは映像じゃないと成立しない表現だという確信を持ちながら作品を作る基礎を、肌感覚で学んでほしいという気持ちから、『映像学入門』と、『映像思考概論1』を手がけました。ソフトの豊かさと危険性の話は、『映像制作概論1 ミュージックビデオ・広告』にも詰め込んでいます。『映像学入門』では、各科目に登壇する講師が「映像とは何か」を端的に語る映像も収められています」

「airUの『映像学入門』授業コミュニティの「道標」にも先日書いたんですが、映像って夢と似ていますよね。なんでこのシーンのあとにいきなり場面が変わるようなシーンがくるのを受け入れられるんだろう、と思いません?

夢って脈絡がなくて、急にバーンとその場面が出てきてもリアリティをもって見ることができますよね。あの感覚は映像そのものだと思います。僕らは寝ている間に日々夢を見ていて、脳内で日々映像をつくってると思うと、面白いですよね。

脳内の体験と、映像の体験は一番近い。これまでのどの芸術分野よりも私たちの脳内体験としての夢をリアルに感じることができるからこそ、私たちは映像に心奪われるのだと思います。そういうことを授業でももっともっと話したかったんだけど、映像教材の尺が足りなかったんですよねえ」

毎月オンラインで開催しているzoomカフェ「VISION」(学生向けの学習相談会&座談会)でも、ご自身が最近観た映画について熱く語っていた丹下さん。学生の方に伝えたいことは、まだまだ尽きないようです。

丹下さんの肩書きは、「葡萄農家・人間見習い・映像作家」。先日、葡萄畑の中で百舌鳥(モズ)が巣を作り卵を宿しているのを発見したそうです。

映像コースには、さまざまなジャンルの科目があります。学びを重ね、時には当たり前になっているものごとに疑いのまなざしを持って(丹下さんがよくおっしゃっていることです)、ご自身の映像言語をひとつずつ探していってくださいね。

いよいよ暑さ本番です、水分をこまめにとって、2024年の夏を満喫してくださいね。

映像コース| 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

さて、本年4月に開設されたばかりの映像コース、どのような授業内容となっているのか、気になりますよね。

今回は、映像コースに入学すると一番最初に選択する科目である『映像Ⅰ-1 映像学入門』を担当されている丹下紘希さんに、講義に込めた思いを伺いました。丹下さんのプロフィールはこちらから、『映像学入門』のシラバスはこちらからご覧いただけます。

通常先生同士は「〇〇先生」と呼ぶことが多いのですが、丹下さんは先生と呼ばれることがこそばゆいそうなので、こちらではあえて「丹下さん」と呼ばせていただきます。(ちなみに丹下さん、以前PTA会長を務められていた小学校の生徒たちや地域の方々からはタンタンと呼ばれていたそうです。タンタン……!)できるだけ対等な立場でいたいので先生と呼ばないでほしいということを話していらっしゃいました。

丹下さんが大学に出勤されているときにお仕事されている部屋にて。(鮫島がスマホで撮影したので、平行が取れていなかったり、いろいろお許しください……。)16時頃だったので、おやつに丹下さんが召し上がったバーが。デスクワークにはコーヒーも手放せないそうです。

丹下さんが大学に出勤されているときにお仕事されている部屋にて。(鮫島がスマホで撮影したので、平行が取れていなかったり、いろいろお許しください……。)16時頃だったので、おやつに丹下さんが召し上がったバーが。デスクワークにはコーヒーも手放せないそうです。 「日本で映像の勉強をするとなると、ほとんどが技術や作り方、その使い方になります。しかし、なぜその技術が必要なのか、どうして作り方を学ばないとならないのかが大切です。そのためにはまず、学生のうちに映像が言語であることを学ぶことが大切だと思います。映像とは一体何で、どんな特性があって、言語として私たちにどのように語りかけてくるのかを習得することで、映像という芸術が自分の身に宿るような体験をして欲しかったんです」

(参考:以下、『映像学入門』第1章冒頭より)

この映像コースでは、その秘密に迫り、自分で映像を作るとき、その考え方の基礎となるものをたくさんの講師たちから学びます。

あなたの心を動かしたものは映像という言語です。

私たちが普段話している言葉より、ある意味雄弁に語りかけることができます。

そこに存在する時間、色、音、光、影が無限に組み合わさって、まるで私たちの人生そのものを記録し、私たちは外側からそれをながめることができるのです。

それが映像言語の特性で、私たちは、この映像という言語を掘り下げていき、新たな映像言語を生み出していくことを目指していきます。[……]このコースでは、映像の豊かさ、魅力をお伝えしますが、同時に映像への批判や映像を使う私たち人間の危うさについても考えていきます。

「根本は基礎として、映像とは何であるかを一緒に考えよう、というところにあります。

映像はこれです、と言い切って進めることもできるかもしれないけど、映像とは、そのように決めつけるのがむずかしいくらい多角的な視点が必要です。だからこそ、まずどうして学ばなければいけないのか、というのを伝えてからじゃないと進められなかったんですよね。

映像とは一体何なのか、なぜ勉強しないといけないのか、という疑問をずっと持ちながら進んでいくというのが、学びの基本姿勢だと思います。先生と呼ばれる人が言っていることや、世の中にあふれていることも疑ってみるのも大切です。自分たちが享受しているものは、他の誰かが意図して作ったものです。ということは自分にも作れるし、その力が自分にあるということを感じて、映像の危険性と豊かさを自分のなかで天秤にかけながらも同時に考えられるような人間になってほしいという思いから、この授業を作りました。

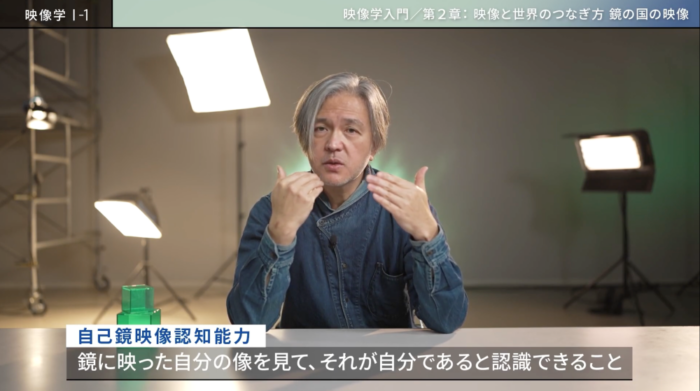

現在上映中の映画『関心領域』のジョナサン・グレイザー監督が先日インタビューで「作品は私たちを映し出す鏡だ」と言っていましたが、『映像学入門』の第2章「映像と世界のつなぎ方 鏡の国の映像」で、僕も同様のことを言っています」

『映像学入門』映像教材 第2章より

「その第2章とリンクするように、最後の章では、私たちがどのように自分たちを客観的に見ることができるのかを話しています。テレビの開発など、映像の進化の歴史にも触れています。テレビがどのように映るのか、実はよくわかってないですよね。光を記号に置き換えて変換するというところから始まったのですが、そのような映像の特性を捉えるメカニズムから始まって表現を始めると、映像を学んだ人が、映像として次に何を表現するかにフォーカスできます。

いわゆるトップクリエイターとして世界で活躍し、映像を学んだ表現者たちは、映像ならではの特性を考えてコンセプトをしっかり作って表現している人が多いのに対して、どうしても日本のクリエイターはなんでもありのソフトビジネスになりがちで、「これって映像じゃなくてもいいよね」という作品が多々見受けられます。これは映像じゃないと成立しない表現だという確信を持ちながら作品を作る基礎を、肌感覚で学んでほしいという気持ちから、『映像学入門』と、『映像思考概論1』を手がけました。ソフトの豊かさと危険性の話は、『映像制作概論1 ミュージックビデオ・広告』にも詰め込んでいます。『映像学入門』では、各科目に登壇する講師が「映像とは何か」を端的に語る映像も収められています」

(左から)丹下さん、映像コース准教授の冨士川祐輔さん、『映像演習Ⅱ-2 技術を知る』の講義に登壇した水谷明希さん(フィルムディレクター・エディター)。映像教材の撮影時のオフショット。

「airUの『映像学入門』授業コミュニティの「道標」にも先日書いたんですが、映像って夢と似ていますよね。なんでこのシーンのあとにいきなり場面が変わるようなシーンがくるのを受け入れられるんだろう、と思いません?

夢って脈絡がなくて、急にバーンとその場面が出てきてもリアリティをもって見ることができますよね。あの感覚は映像そのものだと思います。僕らは寝ている間に日々夢を見ていて、脳内で日々映像をつくってると思うと、面白いですよね。

脳内の体験と、映像の体験は一番近い。これまでのどの芸術分野よりも私たちの脳内体験としての夢をリアルに感じることができるからこそ、私たちは映像に心奪われるのだと思います。そういうことを授業でももっともっと話したかったんだけど、映像教材の尺が足りなかったんですよねえ」

毎月オンラインで開催しているzoomカフェ「VISION」(学生向けの学習相談会&座談会)でも、ご自身が最近観た映画について熱く語っていた丹下さん。学生の方に伝えたいことは、まだまだ尽きないようです。

丹下さんの肩書きは、「葡萄農家・人間見習い・映像作家」。先日、葡萄畑の中で百舌鳥(モズ)が巣を作り卵を宿しているのを発見したそうです。

丹下さん撮影の葡萄畑。房をつけはじめたばかりの葡萄と、みずみずしい緑の中にあらわれる百舌鳥の卵、幻想的ですね。

映像コースには、さまざまなジャンルの科目があります。学びを重ね、時には当たり前になっているものごとに疑いのまなざしを持って(丹下さんがよくおっしゃっていることです)、ご自身の映像言語をひとつずつ探していってくださいね。

いよいよ暑さ本番です、水分をこまめにとって、2024年の夏を満喫してくださいね。

映像コース| 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

映像コース

2024年05月31日

【映像コース】2024年4月、映像コースがスタートしました!

こんにちは、映像コースの非常勤講師の鮫島です。通信教育部の映像コースが本年4月からスタートし、376名の 新入生の方が入学しました! ◆映像コース特設ページはこ…

-

通信教育課程 入学課

2023年10月20日

【新コース】2024年度春開設 映像コースの紹介

こんにちは、通信教育部です。今回は先日発表した来年2024年春に開設する新コース「映像コース」の紹介をします。 本コースはドラマ、報道、映画、ドキュメンタリー、…

-

通信教育課程 入学課

2025年05月15日

「通信制大学ってどんなところ?」本学通信教育部の特長とは

進学先やスキルアップの方法の1つとして、「通信制大学」を検討している方も多いかと思います。このブログでは、「通信制大学ってどんな大学なの?」「他の…