通信制大学院

- 通信制大学院 記事一覧

- 【通信制大学院】文芸領域教員コラム「あらゆる創作活動に応用できる、概念の拡張とブラッシュアップについて」(文芸評論家 池田雄一)

2024年10月25日

【通信制大学院】文芸領域教員コラム「あらゆる創作活動に応用できる、概念の拡張とブラッシュアップについて」(文芸評論家 池田雄一)

文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。

今回は文芸評論家の池田雄一さんのコラムをご紹介します。

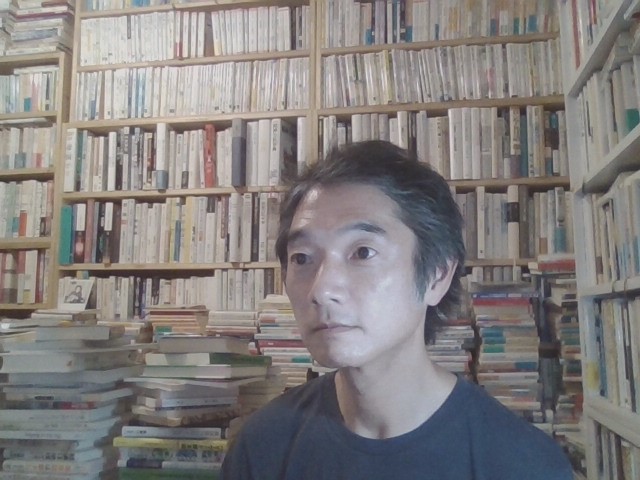

【池田 雄一】(いけだ・ゆういち)

1969年、栃木県鹿沼市生まれ。1994年に「原形式に抗して」により、第37回『群像』新人文学賞の評論部門を受賞。文芸評論家として、批評、書評、文芸時評などを執筆。

著書に『カントの哲学ーシニシズムに抗して』(河出書房新社)、『メガクリティック―ジャンルの闘争としての文学』(文藝春秋)がある。また共著に『思想としての3.11』(河出書房新社)、『戦後思想の再審判―丸山眞男から柄谷行人まで』(法律文化社)などがある。

これまでに早稲田大学、東京工業大学、東京大学などで非常勤講師をつとめる。また2013年から2017年にかけて東北芸術工科大学にて准教授をつとめる。現在は、武蔵野大学、京都芸術大学で非常勤講師をつとめている。専門領域は現代文学、美学、哲学、政治思想など。京都芸術大学大学院文芸領域・小説ゼミ1主担当。

「あらゆる創作活動に応用できる、概念の拡張とブラッシュアップについて」

小説や詩といった文芸作品に限らず、映画や漫画、アニメーションなどをみたり読んだりしていると、作品全体を支配するようなモチーフに出会うことがある。

たとえば、大江健三郎の小説においては、「子ども」という存在がそれにあたる。大江健三郎の作品や思想には、サルトル的な実存主義の影響がつよくみられるが、それは「子どもの実存主義」とよべるものである。この場合の子どもとは、何の理由もなければ、何の準備もなく、いきなり世界に投げ出された、きわめて脆弱な存在のことである。

あるいは、ジェームズ・キャメロンの映画の多くには、水が特権的なモチーフとして登場する。『アビス』や『タイタニック』といった、海を舞台にした作品はもちろんのこと、『アバター』のような作品でも、水のモチーフは登場する。『アバター』では、当の「アバター」が液体が入ったタンクに保存されているところから話がはじまるのである。この場合の「水」とは、その中にあるものをロマンチックな幻影にかえる機能性を持つと同時に、中に居続けるとやがて窒息する、致死的な存在でもある。

こうしたモチーフが、自身の作品を支配するだけではなく、ひとつの作品をこえて、ひとつの作品群を支配することもある。ジャンルの生成である。有名なところでは、「歩く屍体」というモチーフが、広範囲の支配力を発揮することによって「ゾンビ映画」が成立する、といったケースである。

あまり分析的な言い方ではないのだが、こうしたモチーフを活用することによって、作品というのは、ある種の「強度」を獲得するように思われる。こうした要素は、ストーリーや登場人物の「キャラ」などとはちがって、作品の説明をする際には抜け落ちてしまいがちである。しかしながら、理由もなく記憶にのこるような作品には、こうした、つよいモチーフが隠されている場合が多いのである。

といっても、ただ「水」だの「花」だのを登場させても、それだけでモチーフになる訳ではない。それがモチーフとなるためには、それらの概念の本質が何なのか理解できていなくてはならないのだ。

たとえば、フッサールによって提唱された現象学という哲学においては、「本質直観」という方法が採用されている。ひとが何らかの対象、たとえば熟しているリンゴをみて、それが「赤い」と判断するのであれば、ひとは知らず知らずのうちに「赤」という概念の本質を、その判断のうちに理解していることになる。

こうした理解の過程を、自身の意識の動きを内省することによって、あぶりだすことができるのではないか。そう考えて、九月のゼミにおいて、ひとつの概念の本質を明確化する作業をワークショップ的にやってみたことがある。

使用したツールは「マインドマップ」である。これを使うことによって、複数の人数でおこなうことができる。たとえば水なら水という概念から何を連想できるのか、というのを、まずはあまり深く考えずに答えてもらう。次の人は、本テーマである水の他に、前の人が連想した概念からも連想することができる。それらをマインドマップに書いていくことによって、件の「水」の本質が抽出される。このような首尾を目論んだうえでゼミに臨んだのである。

ところがお題として選ばれたのが、映画『エイリアン』における「エイリアン」になってしまったので、一気にハードルが上がってしまった。なぜならこのエイリアンこと「ゼノモーフ」こそは、複数のつよいモチーフが混在して形象化された、いわばハイブリッドなモチーフだったからである。それは、硬い外骨格、男性器を模した頭部、過度に剥き出された歯部、粘度の高い液体で覆われた身体、入れ子式の開口部=口腔、などといった、複数のモチーフによって組み立てられた、モチーフの化け物、モチーフのキマイラなのである。

このように、なかなかハードルの高いお題になってしまったが、どうにかこうにかイメージをだしあった結果として、「われわれにとって異質な存在という抽象概念が具体化された形象」という、何やら本質のようなものが抽出されるにいたったのだ

こうした抽出の作業は、マインドマップなり紙なりを使えば、じつはひとりでも実施できる。紙に書かれた自分の言葉は、書かれた時点で、すでに自分の言葉ではなく他人の言葉である。こうしてひとりワークショップが可能になるのだ。興味があるひとは、たとえば「柱」という概念をお題にして、この抽出作業をやってみるといいだろう。

——————————————————

説明会情報

【2024年11月7日(木)19:00~20:30】

文芸領域 特別講義(2) 小説ゼミ編(第二部)

「物語の新しい可能性を問う――「マーケット」の影に隠れたもの――」

この数十年来、真摯に世界と向き合ってその意味を鋭く問い直す「純文学」や「現代文学」なるジャンルの作品は、一般的にあまり読まれなくなりつつある、ように見えます。

しかし、物語を通してこの世界のありようを確かめ、探求を続け、新たな道を模索することに、もう希望は見いだせないのか。それとも、いまだ省みられていない、新たな可能性の萌芽があるのか。

気鋭の文芸評論家、作家、書評家とともに、こうしたことを大学院という学びの場でいったいどれほど追求できるのか、その可能性を探ります。

登壇者一覧)

■小説ゼミ1(主として純文学ジャンル)指導担当者

*池田雄一(文芸評論家)

*藤野可織(作家)

ゲスト)

■非常勤講師(*学生作品評価添削担当)

*あわいゆき(書評家)

司会進行)

*辻井南青紀(作家/文芸領域長)

【2024年11月20日(水)19:00~20:30】

芸領域 特別講義(3) クリティカル・ライティングゼミ編

「人の心を動かす文章とは――自ら発信する時代のライティングスキルーー」

ブログやSNSなど、いまや誰もが簡単に世界に向けて文章を発信できる時代。うまいだけではなく、もっと読みたいと思わせるにはどうしたらいいのか──。

エッセイ、書評、取材記事にコラム、あらゆる文章に対応するスキルは、誰にでも身につけられるもの。文章力なんてあとから付いてきます。人文書から実用書までさまざまなノンフィクションを手掛けてきたベテラン編集者2名が、伝わる文章の秘訣と当ゼミで学べることについてお話しします。

登壇者一覧)

■クリティカル・ライティングゼミ 指導担当者

*田中尚史(編集者)

*野上千夏(編集者)

司会進行)

*辻井南青紀(作家/文芸領域長)

↓説明会の参加申し込みは文芸領域ページ内「説明会情報」から!

▼京都芸術大学大学院(通信教育)webサイト 文芸領域ページ

文芸領域では入学後、以下いずれかのゼミに分かれて研究・制作を進めます。

●小説創作ゼミ

小説、エッセイ、コラム、取材記事など、広義の文芸創作について、実践的に学びます。

●クリティカル・ライティングゼミ

企画、構成、取材、ライティングから編集レイアウトまで、有効な情報発信とメディアのつくり方を実践的に学びます。

おすすめ記事