書画コース

- 書画コース 記事一覧

- 【書画コース】伝統、楽しむ、水墨画の未来

2024年10月17日

【書画コース】伝統、楽しむ、水墨画の未来

こんにちは!

いよいよ秋が深まる季節の到来ですね。書画コース開設以来、様々な文章を書いてきましたが、ブログは初めての投稿となります。専任教員の塩見貴彦です。書画コースで水墨画を担当しています。

突然ですが、ここで質問です!

皆さんは東洋の「伝統」についてどのような印象をお持ちでしょうか?

まずは「言葉で理解するのは難しい」というイメージがあると思います。近年、日本では東宝映画「線は、僕を描く」2022年、フジテレビ系ドラマ「ばらかもん」2023年、NHK大河ドラマ「光る君へ」2024年と「書画」に関する内容の作品が多いことに気が付きます。これは偶然なのかもしれませんが、私はストーリーとキャストを時代と調和させながら、言葉では伝わりづらい「伝統」というものを映像で伝えようとする試みに、東洋の文化、芸術を受け入れるヒントが隠されているのではないかと思っています。

さてここからは「伝統」と「水墨画」のつながりについて考えてみたいと思います。水墨画を表現するためには、まず「技法」を学ばなければ話にならないと考える方も多いことでしょう。もちろん必要なのですが、最も重要かと言えば「実はそうとも限らない」というのが私の見解です。墨と水を筆に含ませて紙の上で融合させる。次に画面の中で「濃淡」、「滲み」など思いがけない墨の変化を感じることができれば、実は年齢を問わず楽しむことができる芸術表現なのです。

下の写真をご覧いただくとわかるように3歳と10歳、それぞれ表現に対する発想や習熟度は異なりますが、自ら筆を持ち紙に向かう姿には、好奇心と開放感が融合しリラックスした雰囲気を感じ取ることができます。

次に「楽しい」から次の段階へ進むためには、やはり自由に描くだけではなく伝統の中にある「型」を意識することが必要です。「伝統」には悠久の歴史があります。古人は試行錯誤を重ねながら多くの「型」(表現技法)を生み出しました。しかし数えきれない「型」をすべて理解するとなれば、多くの方は「難しい」というイメージが先に立ち継続して学ぶことをあきらめてしまいます…。

ではどうすれば水墨画を楽しみながら継続的に学ぶことができるのか?そこでポイントとなるのが「型」として整理された技法(筆法・墨法)を各自が必要に応じて補うこと・・・。そうです!水墨画はすべてを完璧に理解して次に進む必要は無いのです。「伝統」、「型」をこのように考えることができれば、未経験な方も自分のペースで無理なく水墨画に対する専門性の扉を開くことができると信じています。

書画コースは2022年に開講しました。新しいカリキュラムには書画専門科目があり、書と画の専門性を深めるために必須の内容となっています。そこで今回は水墨画の「伝統」への理解を深める書画Ⅳ-2(古典表現)について簡単に紹介したいと思います。

「模写」(手本を参考にして写すこと)を水墨画では「臨写」と言います。古典作品に向き合うことは「伝統」を意識しながら古人の構図、筆法、墨法を学ぶことにつながります。多くの方は、臨写することで満足し創作へと進むことができません。そこで書画Ⅳ-2(古典表現)では「臨写→創作」に向かうプロセスを大切にしながら課題に取り組みます。これまでにこの科目を履修した学生は、初めは戸惑いながらも試行錯誤する中で、古典を組み合わせることから生まれる新たな空間と表現を楽しむことができているようです。

確かに何もないところから新たに創造するということは難しいかもしれませんが、古典作品を上手く借用し創作につなげることができれば、水墨画を学ぶことへの自信につながりますよね!このほかにも書画コースでは水墨画を初学者から体系的に学ぶカリキュラムを用意していますので、興味がある方は書画コースの入学説明会に御参加ください。

最後に水墨画の楽しみ方をもう一つ紹介します。水墨画は1人で孤独に楽しむだけに留まりません。一瞬の喜びや感動を短時間で共感することもできるのです。それを代表するのが揮毫(きごう)会という風習です。展覧会場、もしくは交流会場で筆墨を用いて相手と交流する試みです。水墨画の揮毫では、多くの観客に見守られながら1人で作品を完成することもありますが、数人で協力して仕上げることもあります。

実際、揮毫会に参加してみると、1枚の紙の中でお互いの修養、個性まで感じ取ることができます。そして相手の出方に合わせて次の手を考えるプロセスは、筆墨を通じて心情に寄り添うことなのだと思います。

また近年は水墨画と音楽を交えて表現する新たな試みも多くなってきました。下の写真は2018年、私の個展会場に友人を招いてギターで弾き語りをしてもらい、それに合わせて水墨画を描いたものです。旧友と一期一会の瞬間を楽しむ、そこに言葉は必要ありませんでした…。そのときの感動と喜びを伝えたくて、私から心ばかりの御礼として小作品を送ったことは今でも良い思い出となっています。

ここまで水墨画の魅力をお伝えしてきましたが、さらに書画コースについて知りたいという方は、2024年度は12月と2月に入学課で「1日体験授業」を準備しています。当日はZoom(ウェビナー形式)で講義と実演を聴講するだけでも良いですが、是非私と一緒に画面の前で筆を動かしながら書画の楽しさを実感してもらいたいと思っています。では体験授業で皆さんに再びお会いできることを心から願っています!

書画コース|学科・コース紹介

いよいよ秋が深まる季節の到来ですね。書画コース開設以来、様々な文章を書いてきましたが、ブログは初めての投稿となります。専任教員の塩見貴彦です。書画コースで水墨画を担当しています。

突然ですが、ここで質問です!

皆さんは東洋の「伝統」についてどのような印象をお持ちでしょうか?

まずは「言葉で理解するのは難しい」というイメージがあると思います。近年、日本では東宝映画「線は、僕を描く」2022年、フジテレビ系ドラマ「ばらかもん」2023年、NHK大河ドラマ「光る君へ」2024年と「書画」に関する内容の作品が多いことに気が付きます。これは偶然なのかもしれませんが、私はストーリーとキャストを時代と調和させながら、言葉では伝わりづらい「伝統」というものを映像で伝えようとする試みに、東洋の文化、芸術を受け入れるヒントが隠されているのではないかと思っています。

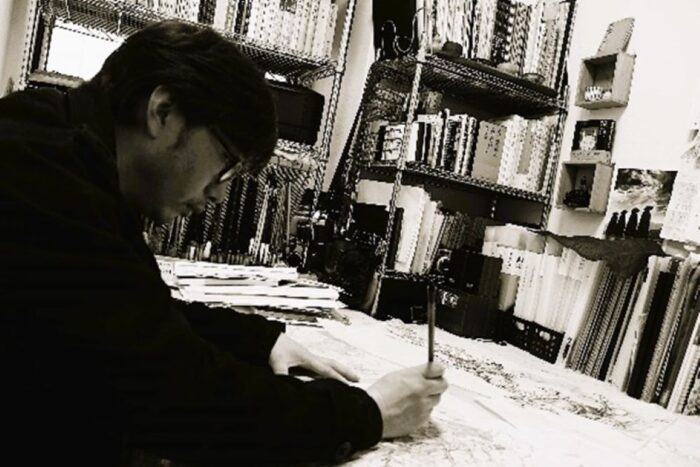

小林東雲先生と対談(「線は、僕を描く」で水墨画の実演指導を担当)2022年

さてここからは「伝統」と「水墨画」のつながりについて考えてみたいと思います。水墨画を表現するためには、まず「技法」を学ばなければ話にならないと考える方も多いことでしょう。もちろん必要なのですが、最も重要かと言えば「実はそうとも限らない」というのが私の見解です。墨と水を筆に含ませて紙の上で融合させる。次に画面の中で「濃淡」、「滲み」など思いがけない墨の変化を感じることができれば、実は年齢を問わず楽しむことができる芸術表現なのです。

下の写真をご覧いただくとわかるように3歳と10歳、それぞれ表現に対する発想や習熟度は異なりますが、自ら筆を持ち紙に向かう姿には、好奇心と開放感が融合しリラックスした雰囲気を感じ取ることができます。

濃淡の変化と調和

水墨画を楽しむ(3歳)

水墨画を楽しむ(10歳)

次に「楽しい」から次の段階へ進むためには、やはり自由に描くだけではなく伝統の中にある「型」を意識することが必要です。「伝統」には悠久の歴史があります。古人は試行錯誤を重ねながら多くの「型」(表現技法)を生み出しました。しかし数えきれない「型」をすべて理解するとなれば、多くの方は「難しい」というイメージが先に立ち継続して学ぶことをあきらめてしまいます…。

ではどうすれば水墨画を楽しみながら継続的に学ぶことができるのか?そこでポイントとなるのが「型」として整理された技法(筆法・墨法)を各自が必要に応じて補うこと・・・。そうです!水墨画はすべてを完璧に理解して次に進む必要は無いのです。「伝統」、「型」をこのように考えることができれば、未経験な方も自分のペースで無理なく水墨画に対する専門性の扉を開くことができると信じています。

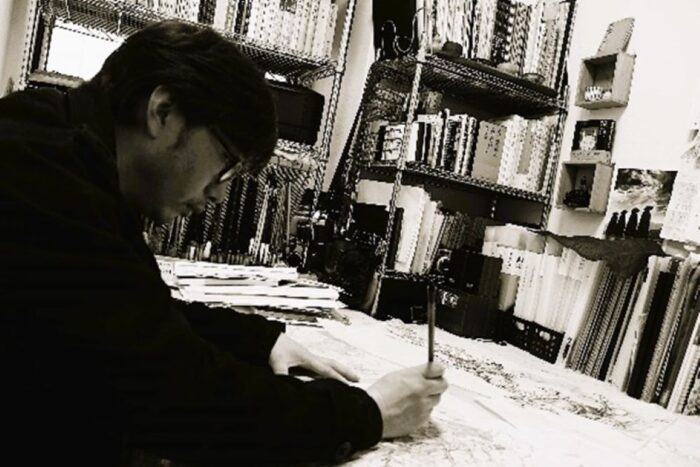

古典と対話する時間

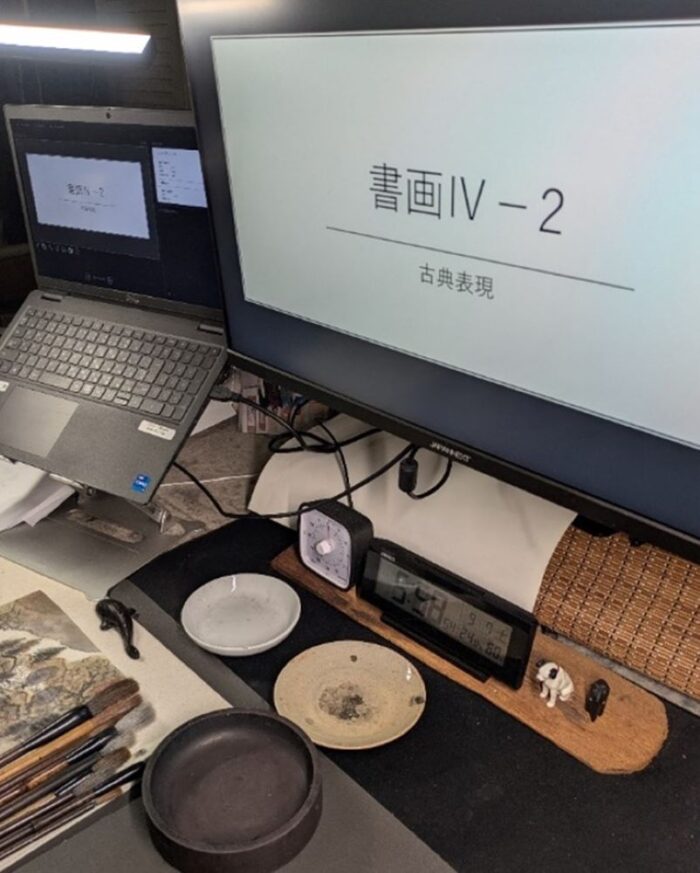

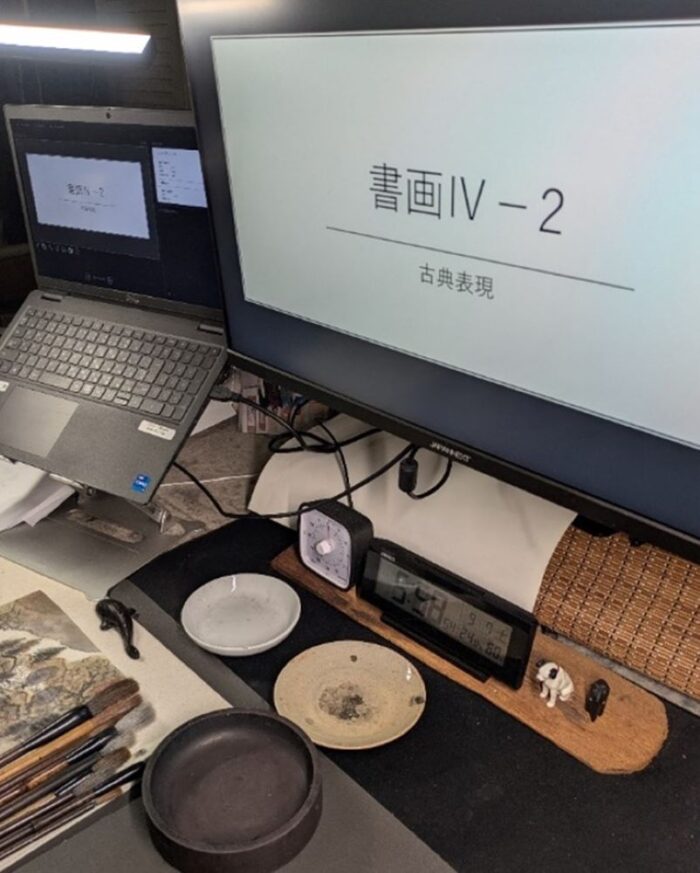

書画コースは2022年に開講しました。新しいカリキュラムには書画専門科目があり、書と画の専門性を深めるために必須の内容となっています。そこで今回は水墨画の「伝統」への理解を深める書画Ⅳ-2(古典表現)について簡単に紹介したいと思います。

水墨画(古典表現)の中間講評

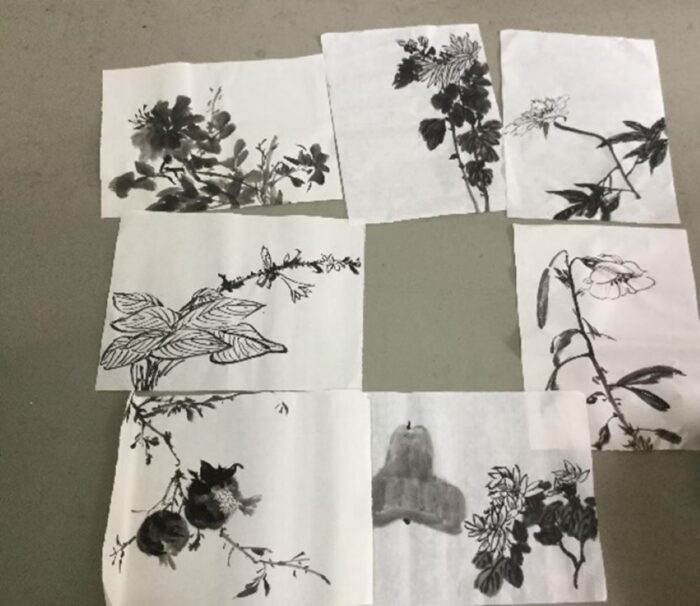

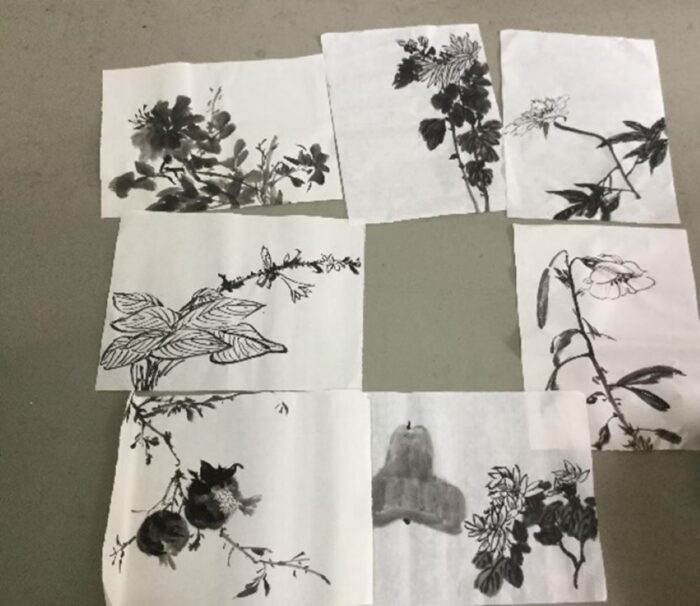

「模写」(手本を参考にして写すこと)を水墨画では「臨写」と言います。古典作品に向き合うことは「伝統」を意識しながら古人の構図、筆法、墨法を学ぶことにつながります。多くの方は、臨写することで満足し創作へと進むことができません。そこで書画Ⅳ-2(古典表現)では「臨写→創作」に向かうプロセスを大切にしながら課題に取り組みます。これまでにこの科目を履修した学生は、初めは戸惑いながらも試行錯誤する中で、古典を組み合わせることから生まれる新たな空間と表現を楽しむことができているようです。

確かに何もないところから新たに創造するということは難しいかもしれませんが、古典作品を上手く借用し創作につなげることができれば、水墨画を学ぶことへの自信につながりますよね!このほかにも書画コースでは水墨画を初学者から体系的に学ぶカリキュラムを用意していますので、興味がある方は書画コースの入学説明会に御参加ください。

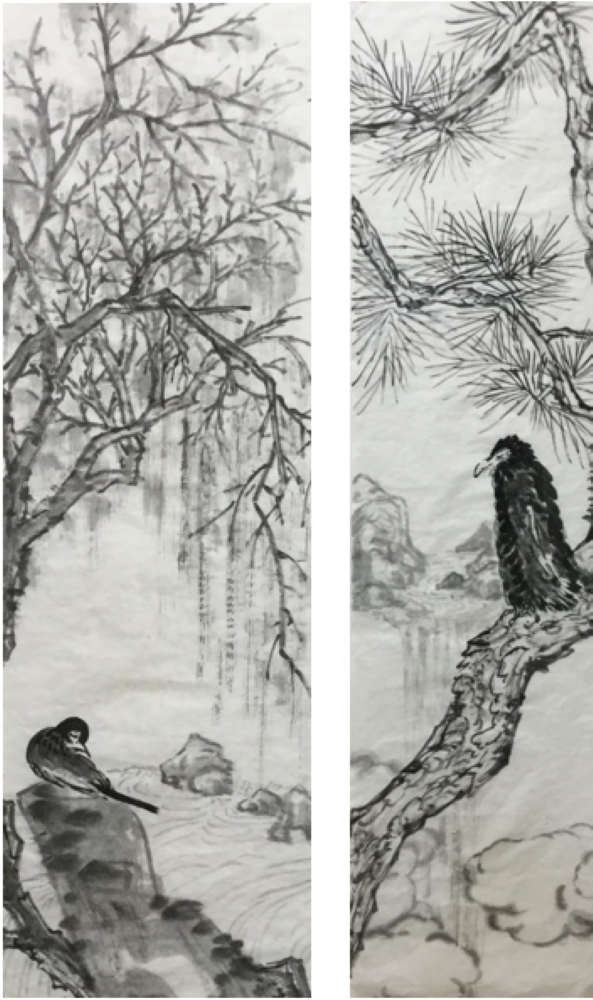

古典表現と試作➀

古典表現と試作➁

古典表現と試作➁

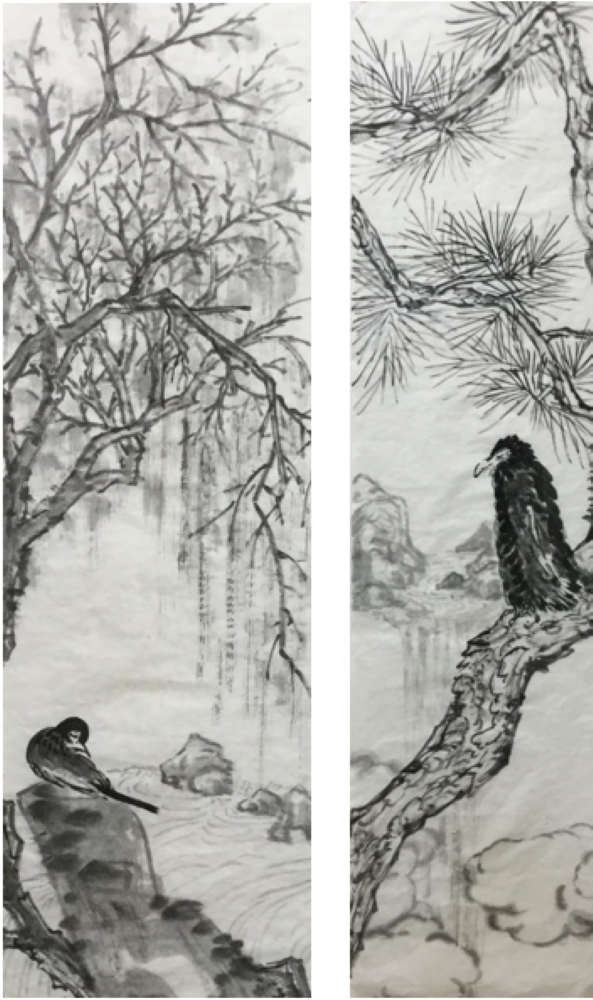

最後に水墨画の楽しみ方をもう一つ紹介します。水墨画は1人で孤独に楽しむだけに留まりません。一瞬の喜びや感動を短時間で共感することもできるのです。それを代表するのが揮毫(きごう)会という風習です。展覧会場、もしくは交流会場で筆墨を用いて相手と交流する試みです。水墨画の揮毫では、多くの観客に見守られながら1人で作品を完成することもありますが、数人で協力して仕上げることもあります。

水墨画を通じて友人と揮毫を楽しむ(2024年)

実際、揮毫会に参加してみると、1枚の紙の中でお互いの修養、個性まで感じ取ることができます。そして相手の出方に合わせて次の手を考えるプロセスは、筆墨を通じて心情に寄り添うことなのだと思います。

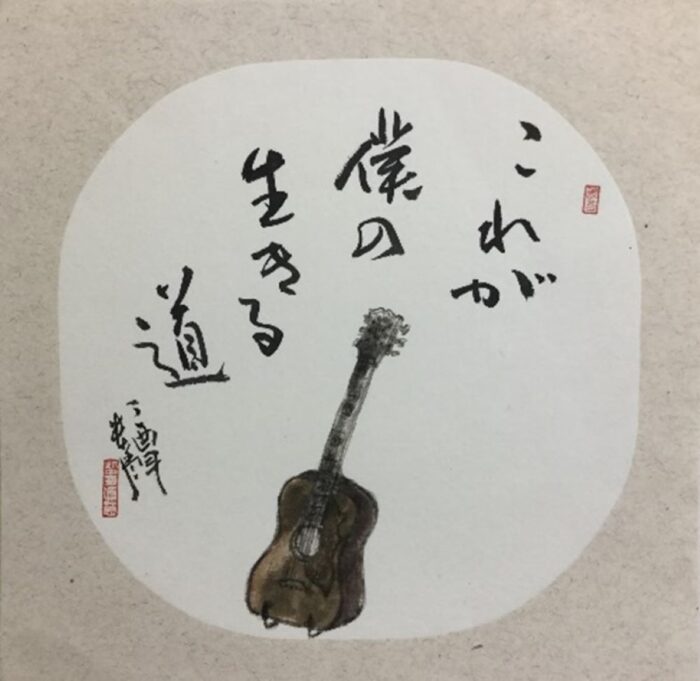

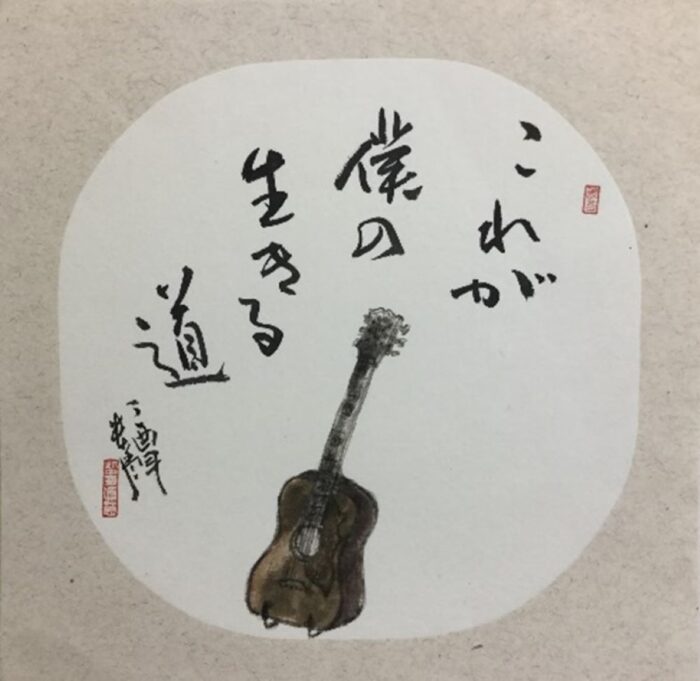

また近年は水墨画と音楽を交えて表現する新たな試みも多くなってきました。下の写真は2018年、私の個展会場に友人を招いてギターで弾き語りをしてもらい、それに合わせて水墨画を描いたものです。旧友と一期一会の瞬間を楽しむ、そこに言葉は必要ありませんでした…。そのときの感動と喜びを伝えたくて、私から心ばかりの御礼として小作品を送ったことは今でも良い思い出となっています。

水墨画と音楽の共演(2018年)

友人に送った小作品

ここまで水墨画の魅力をお伝えしてきましたが、さらに書画コースについて知りたいという方は、2024年度は12月と2月に入学課で「1日体験授業」を準備しています。当日はZoom(ウェビナー形式)で講義と実演を聴講するだけでも良いですが、是非私と一緒に画面の前で筆を動かしながら書画の楽しさを実感してもらいたいと思っています。では体験授業で皆さんに再びお会いできることを心から願っています!

書画コース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

書画コース

2022年10月04日

【書画コース】10/16(日)映画『線は、僕を描く』公開記念 オンライントークイベント開催!

来たる10/16(日)15時より、映画『線は、僕を描く』(監督/小泉徳宏)はコラボ オンライントークイベントを10月16日(日)に開催します。 映画『線は、僕を…

-

書画コース

2022年11月29日

【書画コース】書画散歩2022 #1

秋晴れのとある日。「水墨画を見に行こう!」と向かった先は、京都・相国寺承天閣美術館。こちらは京都御所のほど近くにあり、常設展示では伊藤若冲の水墨画を拝覧できます…

-

書画コース

2023年09月04日

【書画コース】水墨画科目の紹介「構図と空間を学ぶ」

水墨画では「対(つい)」の関係が大切にされます。 書画コースの画の専門科目に「構図と空間」を学ぶものがありますが、この授業では、書画に用いる筆や硯などの文房具(…