食文化デザインコース

- 食文化デザインコース 記事一覧

- 【食文化デザインコース】カリキュラム紹介「文化・社会への洞察を磨く”ライフデザイン領域”」

2024年10月31日

【食文化デザインコース】カリキュラム紹介「文化・社会への洞察を磨く”ライフデザイン領域”」

こんにちは、食文化デザイン研究室の麻生桜子です。

食文化デザインコースのカリキュラムは、食を文化と捉え、幅広い知識と感性を磨きながら、人や社会を幸せにする企画力や創造力を育む学びです。

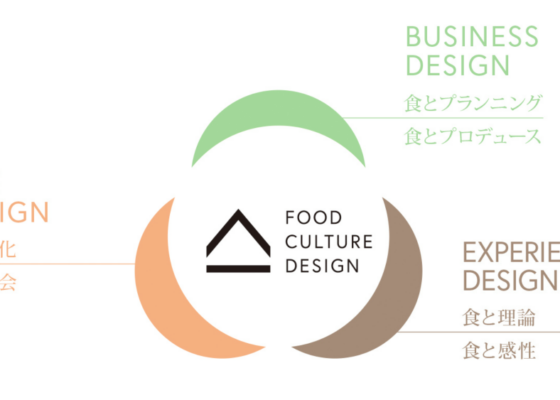

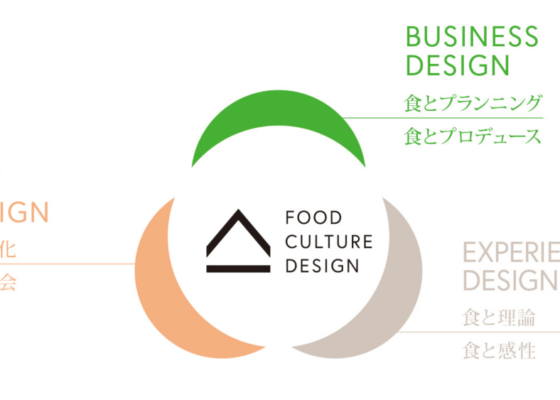

カリキュラムは3つの柱として、「ライフデザイン(文化・社会)」「ビジネスデザイン(プランニング・プロデュース)」「体験デザイン(理論・感性)」に分かれ、「食の文化をデザインすること」について領域横断的に学びます。

フードデザインを軸に、文化人類学、科学、美学、地域デザインなど、さまざまな視点から食を文化芸術として捉える力を養います。

今回は、食文化デザインコースの3つの柱の1つである「ライフデザイン領域」について、少し掘り下げてご紹介したいと思います。

※コースのパンフレットを刷新しました。ぜひご覧ください。

ライフデザイン領域とは

ライフデザイン領域の科目は、更に「食と文化」「食と社会」に分かれており、食を文化的・社会的な文脈で理解し、探究することを目的としています。

この領域では、学生たちは主に食文化を多角的な視点で捉える力、食と社会のつながりを知り社会課題について考える力、実生活などのフィールドで探究する力などを身につけます。最終的には、食を通じて人々の生活や社会をより豊かにするアイデアを生み出す基盤を形成することを目指しています。

食と文化

人と食との関わりや影響する物事を理解し、食文化にまつわる洞察力を高め、想像力を養います。

食と社会

食と社会のつながりや仕組みを知り、時代に応じた倫理観や価値観を育み、世界観を広げます。

ライフデザイン領域は、食文化デザインコースの基礎となる重要な学びであり、他の領域(ビジネスデザイン、体験デザイン)と連携しながら、総合的な食文化デザインの力を育みます。

それでは、この領域の科目と担当教員をご紹介しますね。

食と文化

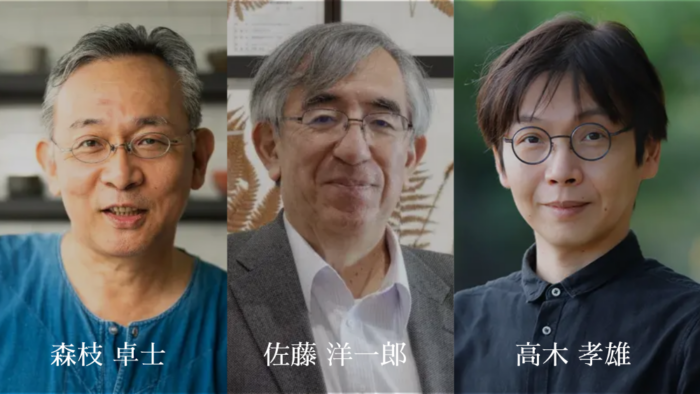

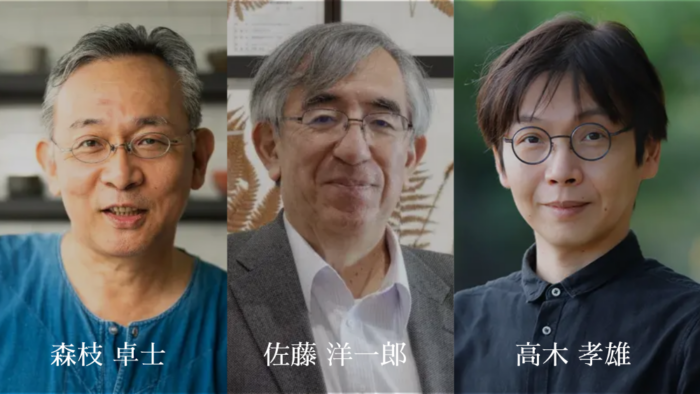

食べるということ(森枝 卓士先生)

森枝卓士先生の「食べるということ」では、「食べること」にまつわる幅広く奥深い知見に触れ、食文化デザインを学ぶ基本姿勢を身につけます。比較文化的、歴史的変容、人文地理的な視点から「文化としての食」を考察します。

ヒトの食とは何か(他の動物との違い)、アジア圏を中心とした多様な食文化の思索、食のタブー、オートキュイジーヌ、人口と食システム、グローバリズム、外来食と国民食、ワインと経済、保存の知恵と嗜好・料理と文化の関係など、多様な角度から「食べること」について考え、理解を深めます。

日本の食らしさとは(佐藤 洋一郎先生)

佐藤洋一郎先生の講義では、「日本の食文化」を見直し、これからの「日本らしい食のあり方」を探究するための基礎知識と想像力を身につけます。

日本の食文化形成の基盤と影響を与える諸要因、食べる行為に関わる人と人との繋がりを特定の専門領域に偏ることなく、幅広く学びます。得られた知識に基づいて「未来社会」の食のありようを自ら考え、食のあり方を主体的にデザインできるよう、正しい情報を得る力、有益な情報を組み合わせて想像する力を身につけます。

▼トライアル授業はこちら

食の器と道具(高木 崇雄先生)

高木崇雄先生の講義では、器や道具という食を支える品々について、これらにまつわる歴史や地域性、あるいは素材や作り手の違いがもたらす特徴、その役割といった事柄などについて理解を深めます。

食文化において器や道具がどのような役割を果たしているか、またその役割を果たすため、いかに制作・流通・利用が行われているかを理解することができます。この理解を自らの生活の中で実践できる力を身につけます。

食と社会

世界の食探究(岡根谷 実里先生)

岡根谷実里先生の「世界の食探究」では、世界各地における生活の営みの中心にある料理から、その背景にある社会的事象との繋がりを手繰り寄せるための視点や思考力、実践力を育みます。

食から社会のつながりを探究する方法、気候区分図・主食・食べ方の世界地図の活用、食と宗教と戒律、虫食、政治、食の安全、食糧生産などの社会的事象とのつながりを知ります。これらの学びを通じて、食に関する探究力や想像力を醸成し、また異文化理解の態度を身につけます。

▼トライアル授業はこちら

食卓の民俗学(湯澤 規子先生)

湯澤規子先生の講義では、フィールドワークによる発見と思索を軸に、食卓や食の風景の背後にある人の営み、アイデンティティを丁寧に手繰り寄せる技術を自分のものにします。

社会と生業の関係、食糧問題など広く社会に溢れるパラドクスを読み解く力、地域に根ざした視点とフィールドワークによる思索、身近な事象・あたりまえの事象を深く探究するスキル、領域横断的・越境的な視点を身につけることを目指します。

持続可能な食との関係(ニールセン 北村 朋子先生)

ニールセン北村朋子先生の講義では、毎日の「食べる」行為にまつわる価値や判断基準が地域や日本、世界の環境や経済に大きな影響を与えることを知り、俯瞰で見てよりよい選択を実践する力を養います。

食を通して社会のあり方を俯瞰で見る力、自分と社会のつながりを認識する力を育みます。また現在の「あたりまえ」を疑い、問いに気づく批判的思考力、正しい情報リテラシーやメディアリテラシーを身につけ、これからの食と人とのより良い関係を考えられる力を醸成します。

食の未来ビジョン(岡田 亜希子先生)

岡田亜希子先生の講義では、先の読めない時代において、ありたい未来の姿を描く「未来ビジョン」を描く力を身につけます。

食における課題、社会課題解決の中で食が貢献できること、食を通して実現したい社会などの観点をもちます。また視座を高め視野を広げる、複数の視点のつながりを捉える、視点を深掘りして理解・共感する視点を知ります。そして、多様な価値観を持つ存在としての人間理解を深め、社会において進めていくべきことを考えられる力を養います。

まとめ

ライフデザイン領域の講義は、「食」を通じて、文化、社会、そして私たち自身の生き方を見つめ直す機会を与えてくれるものです。

「なぜ特定の食文化が形成されたのか」「食がどのように社会構造と関わっているのか、つながっているのか」のような問いを探究していきます。

さらに、持続可能性(近年取り上げられている”再生”の概念も)や、食の未来のようなテーマも含まれています。これらの学びは、単なる知識の蓄積や教養を身に付けるだけでなく、現代社会の課題に対する洞察や課題解決力を育むものでもあります。

ライフデザイン領域の講義は、おもしろいです(他の領域も然りですが)。

おもしろいうえに、身近な食を入り口として、文化人類学、社会学、歴史学、環境学といった多様な学問領域にアプローチしているため、複雑化する現代社会を理解するために必要となる視座を身に付けることにも通ずる、という魅力もあると思います。

食に関心がある方はもちろん、幅広い教養を身につけたい方にとっても、この領域は知的好奇心を刺激する豊かな学びとなるはずです。

みなさまの世界観を広げ、新たな発見への扉を開くきっかけとなることを願っています。

食文化デザインコース 特設ページ

食文化デザインコース 学生の声

食文化デザインコース Instagram

食文化デザインコース Facebook

食文化デザインコース| 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

食文化デザインコースのカリキュラムは、食を文化と捉え、幅広い知識と感性を磨きながら、人や社会を幸せにする企画力や創造力を育む学びです。

カリキュラムは3つの柱として、「ライフデザイン(文化・社会)」「ビジネスデザイン(プランニング・プロデュース)」「体験デザイン(理論・感性)」に分かれ、「食の文化をデザインすること」について領域横断的に学びます。

フードデザインを軸に、文化人類学、科学、美学、地域デザインなど、さまざまな視点から食を文化芸術として捉える力を養います。

今回は、食文化デザインコースの3つの柱の1つである「ライフデザイン領域」について、少し掘り下げてご紹介したいと思います。

※コースのパンフレットを刷新しました。ぜひご覧ください。

ライフデザイン領域とは

ライフデザイン領域の科目は、更に「食と文化」「食と社会」に分かれており、食を文化的・社会的な文脈で理解し、探究することを目的としています。

この領域では、学生たちは主に食文化を多角的な視点で捉える力、食と社会のつながりを知り社会課題について考える力、実生活などのフィールドで探究する力などを身につけます。最終的には、食を通じて人々の生活や社会をより豊かにするアイデアを生み出す基盤を形成することを目指しています。

食と文化

人と食との関わりや影響する物事を理解し、食文化にまつわる洞察力を高め、想像力を養います。

食と社会

食と社会のつながりや仕組みを知り、時代に応じた倫理観や価値観を育み、世界観を広げます。

ライフデザイン領域は、食文化デザインコースの基礎となる重要な学びであり、他の領域(ビジネスデザイン、体験デザイン)と連携しながら、総合的な食文化デザインの力を育みます。

それでは、この領域の科目と担当教員をご紹介しますね。

食と文化

食べるということ(森枝 卓士先生)

森枝卓士先生の「食べるということ」では、「食べること」にまつわる幅広く奥深い知見に触れ、食文化デザインを学ぶ基本姿勢を身につけます。比較文化的、歴史的変容、人文地理的な視点から「文化としての食」を考察します。

ヒトの食とは何か(他の動物との違い)、アジア圏を中心とした多様な食文化の思索、食のタブー、オートキュイジーヌ、人口と食システム、グローバリズム、外来食と国民食、ワインと経済、保存の知恵と嗜好・料理と文化の関係など、多様な角度から「食べること」について考え、理解を深めます。

日本の食らしさとは(佐藤 洋一郎先生)

佐藤洋一郎先生の講義では、「日本の食文化」を見直し、これからの「日本らしい食のあり方」を探究するための基礎知識と想像力を身につけます。

日本の食文化形成の基盤と影響を与える諸要因、食べる行為に関わる人と人との繋がりを特定の専門領域に偏ることなく、幅広く学びます。得られた知識に基づいて「未来社会」の食のありようを自ら考え、食のあり方を主体的にデザインできるよう、正しい情報を得る力、有益な情報を組み合わせて想像する力を身につけます。

▼トライアル授業はこちら

食の器と道具(高木 崇雄先生)

高木崇雄先生の講義では、器や道具という食を支える品々について、これらにまつわる歴史や地域性、あるいは素材や作り手の違いがもたらす特徴、その役割といった事柄などについて理解を深めます。

食文化において器や道具がどのような役割を果たしているか、またその役割を果たすため、いかに制作・流通・利用が行われているかを理解することができます。この理解を自らの生活の中で実践できる力を身につけます。

食と社会

世界の食探究(岡根谷 実里先生)

岡根谷実里先生の「世界の食探究」では、世界各地における生活の営みの中心にある料理から、その背景にある社会的事象との繋がりを手繰り寄せるための視点や思考力、実践力を育みます。

食から社会のつながりを探究する方法、気候区分図・主食・食べ方の世界地図の活用、食と宗教と戒律、虫食、政治、食の安全、食糧生産などの社会的事象とのつながりを知ります。これらの学びを通じて、食に関する探究力や想像力を醸成し、また異文化理解の態度を身につけます。

▼トライアル授業はこちら

食卓の民俗学(湯澤 規子先生)

湯澤規子先生の講義では、フィールドワークによる発見と思索を軸に、食卓や食の風景の背後にある人の営み、アイデンティティを丁寧に手繰り寄せる技術を自分のものにします。

社会と生業の関係、食糧問題など広く社会に溢れるパラドクスを読み解く力、地域に根ざした視点とフィールドワークによる思索、身近な事象・あたりまえの事象を深く探究するスキル、領域横断的・越境的な視点を身につけることを目指します。

持続可能な食との関係(ニールセン 北村 朋子先生)

ニールセン北村朋子先生の講義では、毎日の「食べる」行為にまつわる価値や判断基準が地域や日本、世界の環境や経済に大きな影響を与えることを知り、俯瞰で見てよりよい選択を実践する力を養います。

食を通して社会のあり方を俯瞰で見る力、自分と社会のつながりを認識する力を育みます。また現在の「あたりまえ」を疑い、問いに気づく批判的思考力、正しい情報リテラシーやメディアリテラシーを身につけ、これからの食と人とのより良い関係を考えられる力を醸成します。

食の未来ビジョン(岡田 亜希子先生)

岡田亜希子先生の講義では、先の読めない時代において、ありたい未来の姿を描く「未来ビジョン」を描く力を身につけます。

食における課題、社会課題解決の中で食が貢献できること、食を通して実現したい社会などの観点をもちます。また視座を高め視野を広げる、複数の視点のつながりを捉える、視点を深掘りして理解・共感する視点を知ります。そして、多様な価値観を持つ存在としての人間理解を深め、社会において進めていくべきことを考えられる力を養います。

まとめ

ライフデザイン領域の講義は、「食」を通じて、文化、社会、そして私たち自身の生き方を見つめ直す機会を与えてくれるものです。

「なぜ特定の食文化が形成されたのか」「食がどのように社会構造と関わっているのか、つながっているのか」のような問いを探究していきます。

さらに、持続可能性(近年取り上げられている”再生”の概念も)や、食の未来のようなテーマも含まれています。これらの学びは、単なる知識の蓄積や教養を身に付けるだけでなく、現代社会の課題に対する洞察や課題解決力を育むものでもあります。

ライフデザイン領域の講義は、おもしろいです(他の領域も然りですが)。

おもしろいうえに、身近な食を入り口として、文化人類学、社会学、歴史学、環境学といった多様な学問領域にアプローチしているため、複雑化する現代社会を理解するために必要となる視座を身に付けることにも通ずる、という魅力もあると思います。

食に関心がある方はもちろん、幅広い教養を身につけたい方にとっても、この領域は知的好奇心を刺激する豊かな学びとなるはずです。

みなさまの世界観を広げ、新たな発見への扉を開くきっかけとなることを願っています。

食文化デザインコース 特設ページ

食文化デザインコース 学生の声

食文化デザインコース Instagram

食文化デザインコース Facebook

食文化デザインコース| 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

食文化デザインコース

2025年01月24日

【食文化デザインコース】カリキュラム紹介「理性と感性を育む”体験デザイン領域”」

こんにちは、食文化デザイン研究室の麻生桜子です。 これまで「ライフデザイン領域」「ビジネスデザイン領域」についてご紹介してきましたが、今回は最後の柱となる「体験…

-

食文化デザインコース

2025年01月24日

【食文化デザインコース】カリキュラム紹介「企画力や実践力を育む”ビジネスデザイン領域”」

こんにちは、食文化デザイン研究室の麻生桜子です。 前回は「ライフデザイン領域」についてご紹介しましたが、今回はカリキュラムの3つの柱の1つである「ビジネスデザイ…

-

食文化デザインコース

2025年02月20日

【食文化デザインコース】初の懇親会が開かれました

こんにちは。食文化デザイン研究室の中山晴奈です。 2025年1月10日、食文化デザイン研究室主催の懇親会が開かれました。小山薫堂先生の特別講義の後ということで、…