食文化デザインコース

- 食文化デザインコース 記事一覧

- 【食文化デザインコース】カリキュラム紹介「企画力や実践力を育む”ビジネスデザイン領域”」

2025年01月24日

【食文化デザインコース】カリキュラム紹介「企画力や実践力を育む”ビジネスデザイン領域”」

こんにちは、食文化デザイン研究室の麻生桜子です。

前回は「ライフデザイン領域」についてご紹介しましたが、今回はカリキュラムの3つの柱の1つである「ビジネスデザイン領域」について掘り下げてご紹介します。

▶︎「文化・社会への洞察を磨く”ライフデザイン領域”」の記事はこちら

ビジネスデザイン領域とは

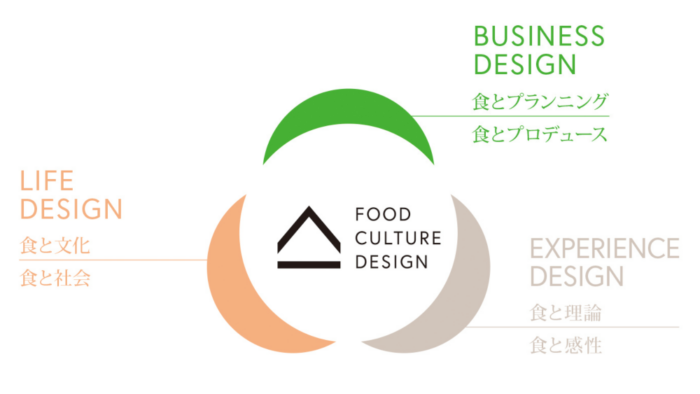

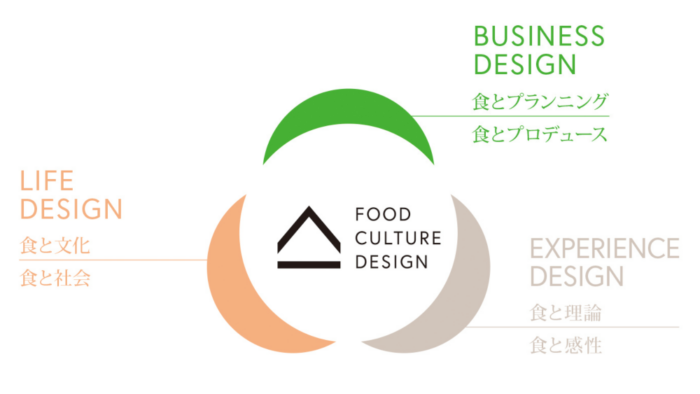

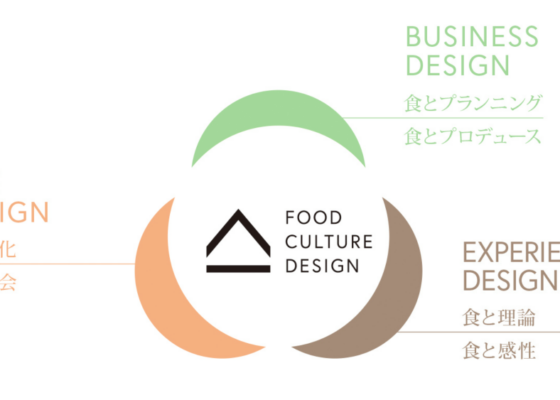

ビジネスデザイン領域の科目は、さらに「食とプランニング」「食とプロデュース」に分かれており、食の価値を具体的なプロジェクトや事業として展開していくための実践力を養うことを目的としています。

この領域では、学生たちは主に食に関する企画力と構想力、プロジェクトを実現させるための実践力、効果的な情報を発信する力などを身につけます。最終的には、食を通じて自ら新しい価値をつくり、それを持続可能なかたちで社会に届ける力を育むことを目指しています。

食とプランニング

課題発見・設定力を身につける。実現する目標を多角的な視点から捉え、全体図を描く力や具体化する力を鍛える。

食とプロデュース

価値発見力や新たな食の体験・習慣を創造する力を育てる。人と繋がる力や柔軟な実行力を身につける。

ビジネスデザイン領域は、食文化デザインコースにおける実践的な学びの場であり、他の領域(ライフデザイン、体験デザイン)と連携しながら、総合的な食文化をデザインする力を育みます。

それでは、この領域の科目と担当教員をご紹介しますね。

食とプランニング

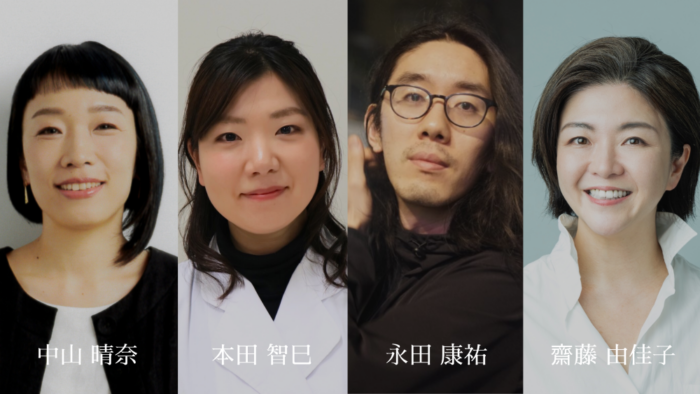

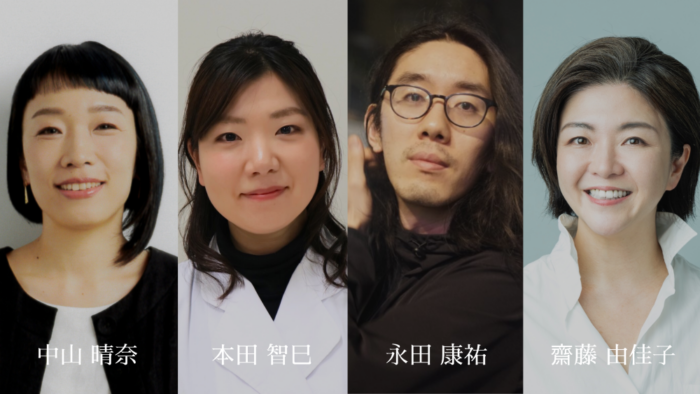

食文化デザイン入門(中山晴奈先生)

こちらの中山先生の講義では、食文化デザインコースでの学びを始めるにあたって、食文化とはなにか、食のデザインとはなにかを共に考えます。食文化デザインを大学で学ぶことについての意義・本コースにおける研究の視点を正しく理解し、充実した学習を継続させるためのヒントを提供します。飲食業や生産現場といった食をつくる仕事のほかにも福祉の現場、地域コミュニティの醸成など、食文化デザインの視点を生かしたさまざまな現場のロールモデルを複数知ることで、食の新たな可能性を知り、自身の研究テーマを深める視点を身につけます。

フードデザイン基礎(本田智巳先生)

本田先生の講義では、健康で豊かな食生活を送るため、またフードデザイン実践の基礎として、食の営みを健康や環境、社会文化的な側面から捉え、多様な場面でより良い食事について考え、実践する力を養います。具体的には、栄養素の役割、食の安全性、農畜産物の生産・加工・流通などの理解を深めたうえで、食事や献立設計、食材の選択について学びます。

フードデザイン実践(中山晴奈先生)

入門に続く中山先生の講義では、食に関連するデザイン理論を理解し、それらを実現するためのコミュニケーションデザインを学びます。商品企画(プロダクトデザイン)、撮影技術、飲食サービスのプランニング、ワークショップデザイン等、フードデザインにおけるさまざまな技術の広さを知り、基礎的な実践方法を身につけます。

フードメディア(永田 康祐先生)

永田先生の講義では、自分自身の考えをまとめ、そのメッセージを発信するうえで最良な手段が何かを問い、選択する技術を身につけます。メディアとよばれるいわゆる映像表現やテキスト表現だけでなく、イベント、企業活動などさまざまなものが情報伝達の媒体になり得るという視点を得ることで、これまでにない表現を創出するための思考技術を学びます。

ガストロノミーツーリズム(BCC /齋藤 由佳子先生)

こちらの講義は、スペイン・バスク地方にある世界最高峰のガストロノミー教育機関であり、料理界のパイオニアである、バスク・カリナリー・センター(BCC)から提供されます。地域の食文化・資源を生かし地域の魅力を体験としてデザインするために必要なフードツーリズムや地域ブランディングにまつわる手法や考え方などを、マーケティング手法を軸に学びます。具体的には、ガストロノミーツーリズムとは何か、関連するバリューチェーン、顧客体験のデザイン、コミュニケーションやプロモーション戦略などについて学びます。齋藤先生の実例も含めたナビゲートもあり、非常に充実した学びを得ていただけると思います。

食とプロデュース

日本の食と知恵(門上 武司先生)

門上先生の講義では、これからの食を考えるための学びとして「食材と食品、和魂の探究と知恵」を概念に、食材や食品が日本ならではの知恵により育まれてきた歴史と発展の背景、現在の様子を知り、日本ならではのオリジンを知識として得ます。また食をめぐる地球や社会的環境を学びながら、様々な食に関わる人をつなぐフラットな意識、現場の声に耳を傾けながら常に新たな視点を持つ姿勢を身につけます。

おいしさの食体験デザイン(狐野 扶実子先生)

狐野先生の講義では、問題解決やイノベーション発見のためのデザイン思考を活用し、コンテクストとしておいしい食体験を創造する力を身につけます。具体的には、ユーザーのニーズや要求を理解し創造的な解決策アイディアを導くデザイン思考の方法論、デザイン思考を活用した食の取り組みの事例、食体験におけるストーリーテリングの効果、おいしい食体験の創造と持続可能性や幸福との関係性を考えます。

フードビジネス構築(外村 仁先生・早嶋 諒先生)

外村先生と早島先生の講義では、現在の食文化を形成する社会に根付くビジネスを知り、新しいビジネスをデザインするための基本的な知識や構想力を身につけます。具体的には、フード分野におけるビジネスとは何か、食を取り巻く幅広いビジネスの分野とその特徴、事業アイディアを考える方法、マーケティングに関すること、多様な食のビジネスの形態や事業設計や開業にまつわるノウハウなどについて事例やワークシートを交えながら学びます。

食の地域価値共創(大類 知樹先生)

大類先生の講義では、地域の特徴や魅力を理解・発見し、その価値を高めるための仕掛けづくりを学びます。多様なステークホルダーとつながる価値や行政と連携する意味などを理解し、地方創生におけるアイデアの創出から事業への展開など実社会で展開するための方法を理解します。地域食文化の新たな価値を共創しながら、様々な課題解決にも結びつける多様な手法を実際の事例を通じて、実践者として必要な視点を身につけます。

こちらからトライアル授業もご視聴いただけます!

まとめ

ビジネスデザイン領域の講義では、見出した食や食の文化の価値を、具体的なプロジェクトや事業として展開していく力を育みます。

ここでの学びは、単にフードビジネスの経営やマーケティングの知識を得るだけではありません。日常の食を大切にしている方、たとえばイラストレーターや音楽家、写真家など、様々な創造的な視点を持つ方々にとっても、そのスキルを食の世界で活かし、新しい価値を生み出す気づきがあるのではないかと思います。

プランニングの視点からは、食の体験づくりや様々なメディアの活用方法を学び、プロデュースの視点からは、ストーリーテリングな食体験設計や、フードビジネスの立ち上げ、地域との協働の方法なども探究していきます。

アイデアをかたちにするためのスキルを身につけ、食文化の価値を社会に届けていく。そのための実践力を育むのが、このコースの特徴です。

「食文化を学びたいのでビジネスの話はちょっと…」という声を聞くこともありますが、私たちの食生活や食文化は、食に関わる様々な産業や人々の創造性によって支えられているともいえます。朝のコーヒー、温かな食卓、お店での食事体験も、誰かのアイデアや工夫があってこそ、暮らしを彩るものとなっているのです。

食に関わる仕事をされている方、これから何か新しいことにチャレンジしたい方にとって、具体的な気づきやアイデアの種となるでしょう。また、特に仕事をする予定がない方にとっても、私たちの周りの食がどのように形作られているのか、これからどのような可能性があるのかを知る、新しい教養となるのではないでしょうか。

ビジネスデザイン領域で培った実践力は、食文化理解と体験デザインの感性を結びつけ、具体的な形として社会に届けていく力となります。

小さな工夫から大きな挑戦まで、食を通じた新しい価値の創造に向けて、一緒に可能性を探っていく。それが、このビジネスデザイン領域の学びです。

食文化デザインコース 特設ページ

食文化デザインコース 学生の声

食文化デザインコース Instagram

食文化デザインコース Facebook

食文化デザインコース| 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

前回は「ライフデザイン領域」についてご紹介しましたが、今回はカリキュラムの3つの柱の1つである「ビジネスデザイン領域」について掘り下げてご紹介します。

▶︎「文化・社会への洞察を磨く”ライフデザイン領域”」の記事はこちら

ビジネスデザイン領域とは

ビジネスデザイン領域の科目は、さらに「食とプランニング」「食とプロデュース」に分かれており、食の価値を具体的なプロジェクトや事業として展開していくための実践力を養うことを目的としています。

この領域では、学生たちは主に食に関する企画力と構想力、プロジェクトを実現させるための実践力、効果的な情報を発信する力などを身につけます。最終的には、食を通じて自ら新しい価値をつくり、それを持続可能なかたちで社会に届ける力を育むことを目指しています。

食とプランニング

課題発見・設定力を身につける。実現する目標を多角的な視点から捉え、全体図を描く力や具体化する力を鍛える。

食とプロデュース

価値発見力や新たな食の体験・習慣を創造する力を育てる。人と繋がる力や柔軟な実行力を身につける。

ビジネスデザイン領域は、食文化デザインコースにおける実践的な学びの場であり、他の領域(ライフデザイン、体験デザイン)と連携しながら、総合的な食文化をデザインする力を育みます。

それでは、この領域の科目と担当教員をご紹介しますね。

食とプランニング

食文化デザイン入門(中山晴奈先生)

こちらの中山先生の講義では、食文化デザインコースでの学びを始めるにあたって、食文化とはなにか、食のデザインとはなにかを共に考えます。食文化デザインを大学で学ぶことについての意義・本コースにおける研究の視点を正しく理解し、充実した学習を継続させるためのヒントを提供します。飲食業や生産現場といった食をつくる仕事のほかにも福祉の現場、地域コミュニティの醸成など、食文化デザインの視点を生かしたさまざまな現場のロールモデルを複数知ることで、食の新たな可能性を知り、自身の研究テーマを深める視点を身につけます。

フードデザイン基礎(本田智巳先生)

本田先生の講義では、健康で豊かな食生活を送るため、またフードデザイン実践の基礎として、食の営みを健康や環境、社会文化的な側面から捉え、多様な場面でより良い食事について考え、実践する力を養います。具体的には、栄養素の役割、食の安全性、農畜産物の生産・加工・流通などの理解を深めたうえで、食事や献立設計、食材の選択について学びます。

フードデザイン実践(中山晴奈先生)

入門に続く中山先生の講義では、食に関連するデザイン理論を理解し、それらを実現するためのコミュニケーションデザインを学びます。商品企画(プロダクトデザイン)、撮影技術、飲食サービスのプランニング、ワークショップデザイン等、フードデザインにおけるさまざまな技術の広さを知り、基礎的な実践方法を身につけます。

フードメディア(永田 康祐先生)

永田先生の講義では、自分自身の考えをまとめ、そのメッセージを発信するうえで最良な手段が何かを問い、選択する技術を身につけます。メディアとよばれるいわゆる映像表現やテキスト表現だけでなく、イベント、企業活動などさまざまなものが情報伝達の媒体になり得るという視点を得ることで、これまでにない表現を創出するための思考技術を学びます。

ガストロノミーツーリズム(BCC /齋藤 由佳子先生)

こちらの講義は、スペイン・バスク地方にある世界最高峰のガストロノミー教育機関であり、料理界のパイオニアである、バスク・カリナリー・センター(BCC)から提供されます。地域の食文化・資源を生かし地域の魅力を体験としてデザインするために必要なフードツーリズムや地域ブランディングにまつわる手法や考え方などを、マーケティング手法を軸に学びます。具体的には、ガストロノミーツーリズムとは何か、関連するバリューチェーン、顧客体験のデザイン、コミュニケーションやプロモーション戦略などについて学びます。齋藤先生の実例も含めたナビゲートもあり、非常に充実した学びを得ていただけると思います。

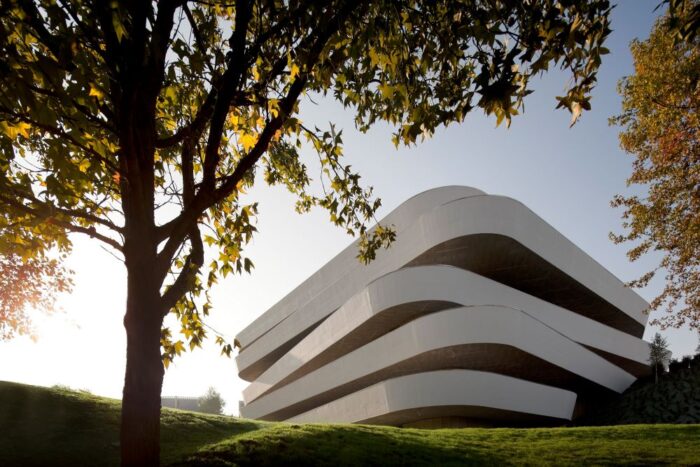

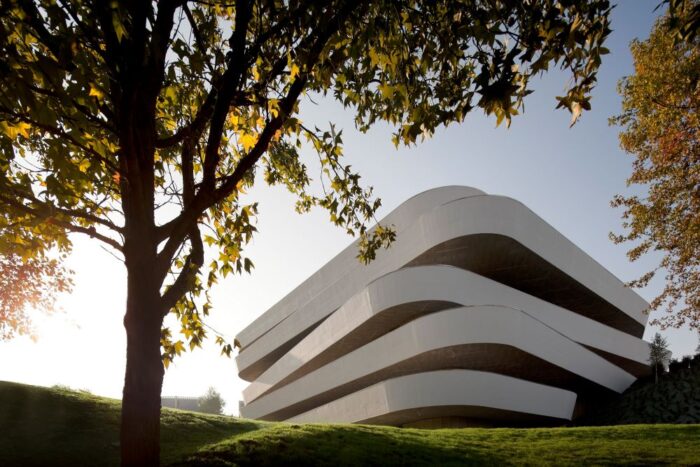

バスク・カリナリー・センター(BCC)

食とプロデュース

日本の食と知恵(門上 武司先生)

門上先生の講義では、これからの食を考えるための学びとして「食材と食品、和魂の探究と知恵」を概念に、食材や食品が日本ならではの知恵により育まれてきた歴史と発展の背景、現在の様子を知り、日本ならではのオリジンを知識として得ます。また食をめぐる地球や社会的環境を学びながら、様々な食に関わる人をつなぐフラットな意識、現場の声に耳を傾けながら常に新たな視点を持つ姿勢を身につけます。

おいしさの食体験デザイン(狐野 扶実子先生)

狐野先生の講義では、問題解決やイノベーション発見のためのデザイン思考を活用し、コンテクストとしておいしい食体験を創造する力を身につけます。具体的には、ユーザーのニーズや要求を理解し創造的な解決策アイディアを導くデザイン思考の方法論、デザイン思考を活用した食の取り組みの事例、食体験におけるストーリーテリングの効果、おいしい食体験の創造と持続可能性や幸福との関係性を考えます。

フードビジネス構築(外村 仁先生・早嶋 諒先生)

外村先生と早島先生の講義では、現在の食文化を形成する社会に根付くビジネスを知り、新しいビジネスをデザインするための基本的な知識や構想力を身につけます。具体的には、フード分野におけるビジネスとは何か、食を取り巻く幅広いビジネスの分野とその特徴、事業アイディアを考える方法、マーケティングに関すること、多様な食のビジネスの形態や事業設計や開業にまつわるノウハウなどについて事例やワークシートを交えながら学びます。

食の地域価値共創(大類 知樹先生)

大類先生の講義では、地域の特徴や魅力を理解・発見し、その価値を高めるための仕掛けづくりを学びます。多様なステークホルダーとつながる価値や行政と連携する意味などを理解し、地方創生におけるアイデアの創出から事業への展開など実社会で展開するための方法を理解します。地域食文化の新たな価値を共創しながら、様々な課題解決にも結びつける多様な手法を実際の事例を通じて、実践者として必要な視点を身につけます。

こちらからトライアル授業もご視聴いただけます!

まとめ

ビジネスデザイン領域の講義では、見出した食や食の文化の価値を、具体的なプロジェクトや事業として展開していく力を育みます。

ここでの学びは、単にフードビジネスの経営やマーケティングの知識を得るだけではありません。日常の食を大切にしている方、たとえばイラストレーターや音楽家、写真家など、様々な創造的な視点を持つ方々にとっても、そのスキルを食の世界で活かし、新しい価値を生み出す気づきがあるのではないかと思います。

プランニングの視点からは、食の体験づくりや様々なメディアの活用方法を学び、プロデュースの視点からは、ストーリーテリングな食体験設計や、フードビジネスの立ち上げ、地域との協働の方法なども探究していきます。

アイデアをかたちにするためのスキルを身につけ、食文化の価値を社会に届けていく。そのための実践力を育むのが、このコースの特徴です。

「食文化を学びたいのでビジネスの話はちょっと…」という声を聞くこともありますが、私たちの食生活や食文化は、食に関わる様々な産業や人々の創造性によって支えられているともいえます。朝のコーヒー、温かな食卓、お店での食事体験も、誰かのアイデアや工夫があってこそ、暮らしを彩るものとなっているのです。

食に関わる仕事をされている方、これから何か新しいことにチャレンジしたい方にとって、具体的な気づきやアイデアの種となるでしょう。また、特に仕事をする予定がない方にとっても、私たちの周りの食がどのように形作られているのか、これからどのような可能性があるのかを知る、新しい教養となるのではないでしょうか。

ビジネスデザイン領域で培った実践力は、食文化理解と体験デザインの感性を結びつけ、具体的な形として社会に届けていく力となります。

小さな工夫から大きな挑戦まで、食を通じた新しい価値の創造に向けて、一緒に可能性を探っていく。それが、このビジネスデザイン領域の学びです。

食文化デザインコース 特設ページ

食文化デザインコース 学生の声

食文化デザインコース Instagram

食文化デザインコース Facebook

食文化デザインコース| 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

食文化デザインコース

2025年01月24日

【食文化デザインコース】カリキュラム紹介「理性と感性を育む”体験デザイン領域”」

こんにちは、食文化デザイン研究室の麻生桜子です。 これまで「ライフデザイン領域」「ビジネスデザイン領域」についてご紹介してきましたが、今回は最後の柱となる「体験…

-

食文化デザインコース

2025年02月20日

【食文化デザインコース】初の懇親会が開かれました

こんにちは。食文化デザイン研究室の中山晴奈です。 2025年1月10日、食文化デザイン研究室主催の懇親会が開かれました。小山薫堂先生の特別講義の後ということで、…

-

食文化デザインコース

2025年09月18日

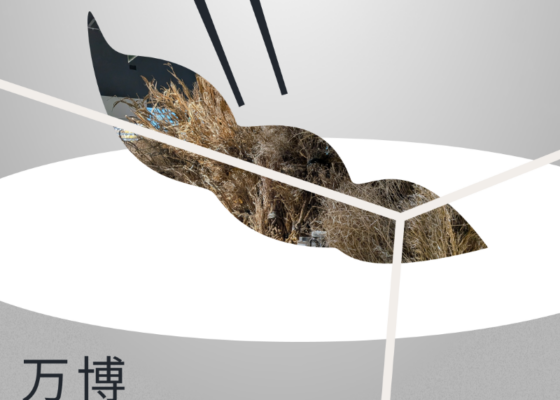

【食文化デザインコース】万博特別講義アワードのご紹介

こんにちは。食文化デザイン研究室の宇城安都美です。 京都芸術大学は、2025年大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「いのちをつむぐ」をテーマとする「EARTH…