書画コース

- 書画コース 記事一覧

- 【書画コース】卒業制作のネホリハホリ

2024年11月21日

【書画コース】卒業制作のネホリハホリ

みなさん、こんにちは。書画研究室の松岡です。

すっかり寒くなり、大急ぎで冬支度をいたしました。みなさまはいかがお過ごしでしょうか。

さて、今回は卒業制作を取り上げたいと思います。

入学すれば必ずやってくる大一番の課題です…卒制と聞くだけで慌ててしまう・身構えてしまう方も多いのではないでしょうか?なにせ、私がその一人でしたから…。

書画コースの卒業制作は10月から始まります。書または画どちらかを専攻し、これまでの学習をもとに数ヶ月にわたり取り組みます。制作は、「条件の確認→作品のテーマ設定→計画→制作→修正→完成」と作品を練り上げていきます。

教員からの講評・添削も充実していますし、在学生を対象とした通信のSNS「airUコミュニティ」が設けられており、日々の制作や悩み、発見などの学びを共有できる環境が整っています!

書・画専攻それぞれで取り組む制作は異なりますが、自身の探求に応じた制作ができる・学友と高め合えるのが魅力です。

ということで、今回の記事はインタビュアーにご協力いただき「松岡の卒業制作(大学院修了)ネホリハホリ|インタビュー編」をご紹介したいと思います。

「勉強してみたいけど卒業制作って何をするの…?」と疑問を持たれていらっしゃる方も多いかと思います。

一部、書画コースの卒業制作の内容(サイズや画材など)やスケジュールは異なるものですが、私の経験談をご紹介し、漠然とした不安の解消、そして卒制のワクワクを感じ、熱い創作魂を燃やして、一緒に書画を学ぶ魅力を感じていただければ幸いです。

― 最初に卒制に向けてのスケジュールを教えてください。

― 最初に卒制に向けてのスケジュールを教えてください。

私が在籍していた大学院では学期はじめに「研究計画書」を作成し、指導教員に提出します。私がご指導いただいていた先生とは、1年かけてじっくり取り組む計画で進めていました。

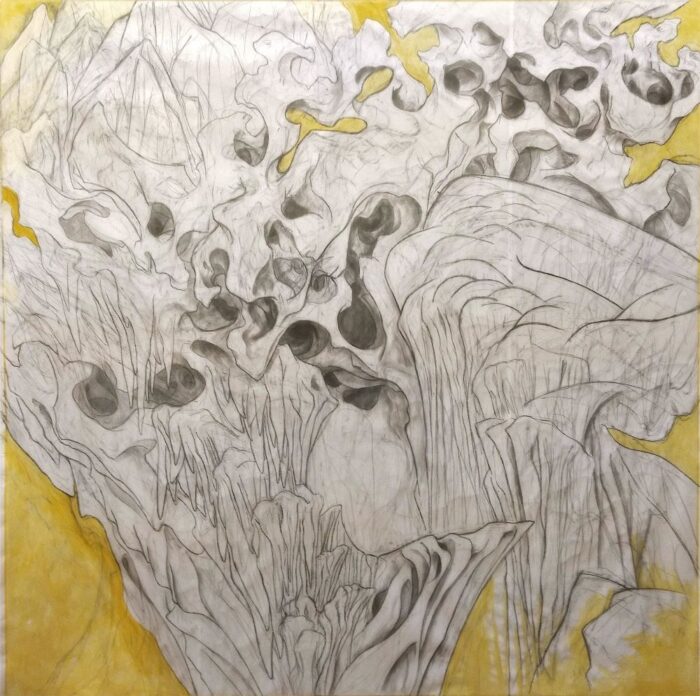

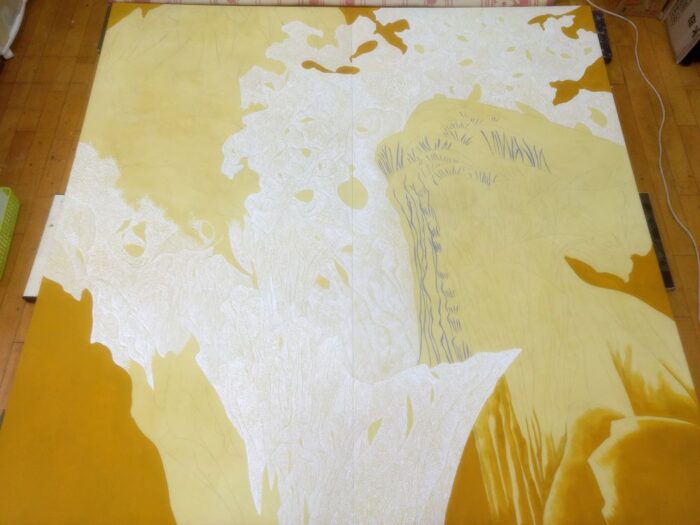

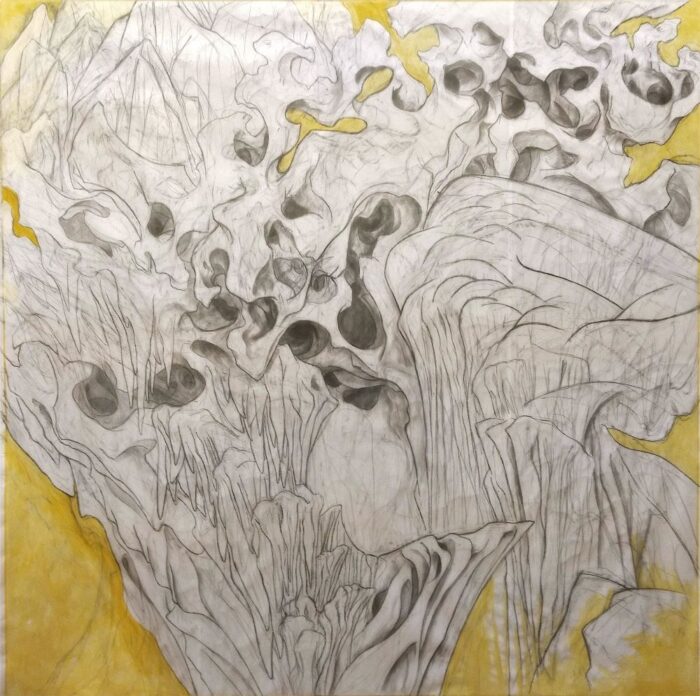

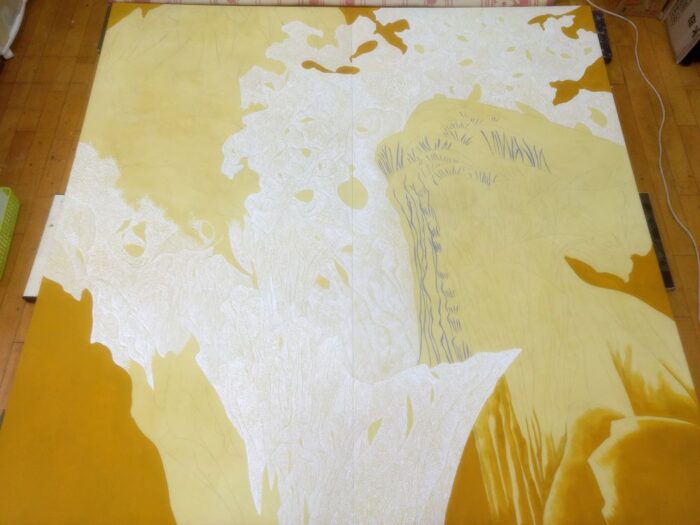

ちょうど冬休みの時期に山口県の秋吉台・秋芳洞へ1週間写生に行き、それをもとに小作品数枚、100号1枚、150号1枚を前期で描き上げました。後期からは、制作と国宝《日月山水図屏風》、狩野山雪筆《雪汀水禽図屏風》などの金碧障壁画研究で得られたイメージを重ね、ドローイングをしました。2m×2mの大作のため、小下絵を何枚も作り構図構成、明度設計を練り、次に大下絵づくりに取り掛かりました。いざ本紙に描き始めたのは年末でした。

年末年始は学校に入れませんので、自宅の狭い部屋に持ち帰り、朝から晩まで制作、制作…。

とにかく必死でした。

その間、先生は制作を見守ってくださり、本人がどうにもいかなくなったタイミングでいらっしゃり、課題点と考え方をさらっとアドバイスしてくださる。

その間、先生は制作を見守ってくださり、本人がどうにもいかなくなったタイミングでいらっしゃり、課題点と考え方をさらっとアドバイスしてくださる。

ハッとさせられて、また絵を描いて、直してを繰り返す、そんな日々でした。

― 卒制の前にもたくさん描かれていたんですね。制作にあたり、テーマはどのように決めていかれたのですか?

僕は結構やりたいテーマが複数ある学生でした。介護していた祖母を描いたシリーズ、花が咲くことについて考えたシリーズ、そして今日的な金碧障壁画のシリーズ。

一見するとよそ見しているように感じるかもしれませんが、実は根っこは同じなんじゃないかって。

問い続ける中で、「自然と人間の存在」をテーマに自然界における膨大な生命現象の重積によって創り出された造形に着目し、人間とそれを取り巻く自然との関係性を追求してみようと考えました。

調べていくと、私たちの身体は脊椎を軸に構成され、内骨格に従いながら神経や臓器の配置が決定づけられています。しかし、無脊椎動物である昆虫やエビ、貝、クラゲのような生物も中心軸とそれに従った構造から成り立つ。生物の形態形成には、重力や水圧、摩擦などの物理的な条件に従って構築された自然の仕組みが共通していることがわかります。こうしたシステムによって生み出される造形は、「生物」だけでなく、山岳や川、鍾乳石など、世界に存在するすべてのものが有する本質なのではないだろうかと。

これらを主題にしたら、今までにないものが描ける予感がしたんです。

― それで鍾乳洞に写生にいかれたのですね。現場はいかがでしたか?

― それで鍾乳洞に写生にいかれたのですね。現場はいかがでしたか?

そうですね。補足すると、荘子の『斉物論』の中で「大塊の噫気は其の名を風と為す…」という一節があります。これを「自然にこそ学ぶべき本質があるとの意である」ととらえ、私もこれに倣い、大地そのものの活動の痕跡であり体内といえる鍾乳洞とその外部のカルスト台地での取材をもとに制作しようと計画しました。 _

取材地として山口県にある秋吉台・秋芳洞をはじめとする洞窟とその周辺を対象に写生しました。秋吉台は日本最大級のカルスト台地で、露出している石灰岩は、およそ3億5千万年前の貝殻やサンゴなど生き物の遺骸からなる生物堆積岩です。これらが地殻変動により隆起し、長い年月を経て、現在のような壮大なカルスト台地を形成しました。

また、その地下には日本屈指の大鍾乳洞「秋吉洞」を形成しています。総延長は8.9kmで洞内には「百枚皿」を代表とする石灰華段丘や天井から床までつながった高さ約15mの巨大な石灰華柱である「黄金柱」など数百万年をかけ形成された奇形の鍾乳石が存在し、神秘的な空間です。これらは無機物ですが、有機的な特徴を有しており、時間と水の重積が生み出した造形です。自分は果てしない時間軸の世界を描こうとしているんだと興奮したのを覚えていますね。

地上と洞内で繰り返し写生をしていると、大地の骨格や生成の足跡を見つけることができました。特に洞窟内の脈動のような風の音、地下水による湿度、まるで脊椎や骨、臓器を彷彿とさせる奇形の鍾乳石で構成されている空間は、人間をはじめとする生命との構造的な関係性を示している。感動でした。持って帰りたくて必死に写生しましたね。

地上と洞内で繰り返し写生をしていると、大地の骨格や生成の足跡を見つけることができました。特に洞窟内の脈動のような風の音、地下水による湿度、まるで脊椎や骨、臓器を彷彿とさせる奇形の鍾乳石で構成されている空間は、人間をはじめとする生命との構造的な関係性を示している。感動でした。持って帰りたくて必死に写生しましたね。

― 日本画で水墨を中心に制作される計画だったのですか?

ずっと墨の研究はしてきたのですが、狩野派の絵に惹かれていたこともあり、顔料を使うことにしました。

その背景には、当時、北宋山水画研究で知られる先生の授業を受けて得た衝撃です。こんな絵が1000年前に描かれたのか…と。先生は社会制度、価値観、様々な要因を丁寧に解説しながら、絵の骨格や技法、歴史的意味を教えてくださったので大変勉強になりました。一緒に台湾の故宮博物院の郭熙の《早春図》を観たことは忘れられません。墨だけでとんでもないエネルギーある作品ができるのかと胸が熱くなりました。

この下地があり、では「日本の風土から生まれた絵画とは何か」と疑問が湧いてきたんです。

「日本画」には様々な議論がありますが、なぜ平安から桃山時代の絵画に自分は惹かれるのか、考えたんです。

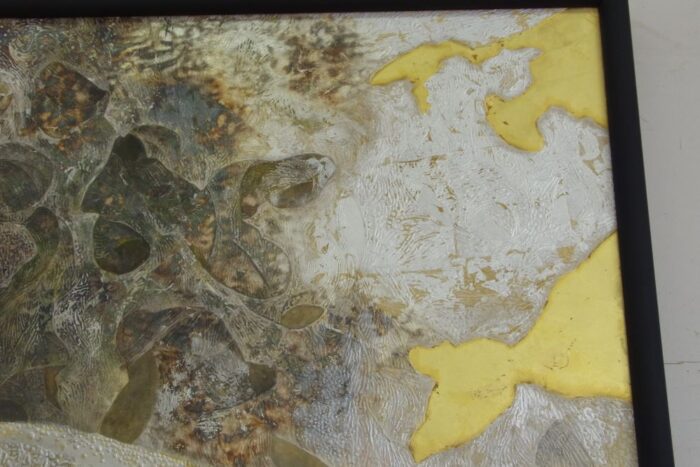

プリミティブで力強い造形感、顔料のエネルギー、そして山水の持つ時間感覚。研究を進めるうちに、顔料を使って日本の金碧障壁画をやろうと決めました。

グッと簡単に説明するとこんな感じです。

― 鍾乳洞に山水画、そして日本の障壁画と複雑な構造の制作をされていたんですね。何か発見はありましたか?

― 鍾乳洞に山水画、そして日本の障壁画と複雑な構造の制作をされていたんですね。何か発見はありましたか?

そうですね。先に述べたこともふまえて考えると「エネルギーをどう表現するか」ここが大きなポイントだと気づきましたね。

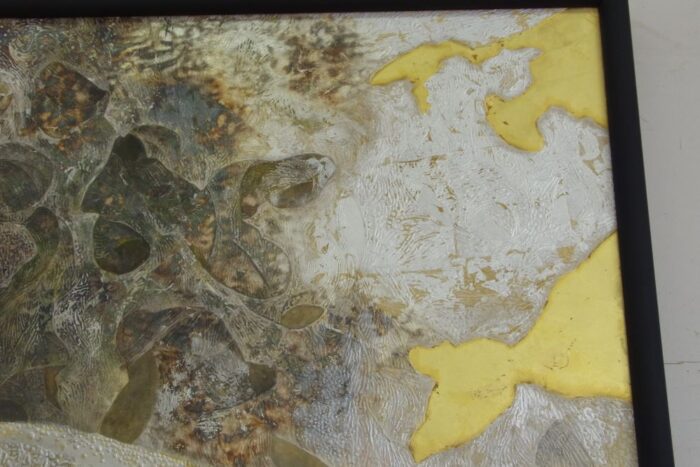

大地そのものの生命活動によって現れた造形には、エネルギーがある。《日月山水図屏風》《雪汀水禽図屏風》は、時代背景は違うものの自然に対する主観が反映され、巨大な山塊の湧き上がるエネルギーや波のうねりを独特の形態解釈でダイナミックかつリズミカルに描いています。《日月山水図》では、緑青がしっかりと塗りこまれた山々と空間に散らされた様々な箔の表現とのせめぎあう対比や胡粉で表現された雪山の色彩効果は見事で見るものを圧倒するエネルギーが感じられます。

《雪汀水禽図屏風》も金地の空間に胡粉を盛り上げて銀を施し、磨きつけた波の表現は荒れる海のリズムと迫力を感じさせる。非常に平面性と物性の強い金や銀が持つ力に負けないためには、物性の低い胡粉を盛り上げ、さらに磨き上げて波を表現すること、絵具を塗りこめた強い発色の色面を作り出している。

こうした表現は、エネルギーをいかに表現するかの試みとして、装飾的技法や肉筆のタッチをせめぎ合わせる結果となったのではないだろうか。これは大きな発見でしたね。

― テーマ設定から取材、制作に至るまで、かなりの時間と労力を費やされたのですね。

人生最後と思っていたので、必死でしたね。無我夢中。普通の生活じゃなかったです(笑)

― ところで、卒業制作についていつから意識し始めたのですか?

当時在籍していた大学では、1回生から卒業生まで全員が美術館で展示していました。そのため、先輩方の熱量ある作品を見る機会が多くあり、自然と意識していました。

100号を超える作品が並び、マチエールやモチーフなどオリジナリティあふれる表現に圧倒されましたし、自分もいつか描きたいと感じていました。

― なるほど。意識してきた卒制はプレッシャーも大きかったのでは?

はい。とんでもないプレッシャーでした。自分は6年間学費や生活費を自分で払っていましたので、奨学金減免審査のためにも、最後は何か結果を出したいと考えていました。

あと、これまでご指導いただいた先生や応援してくださる画材屋さん、友人、家族…に結果で示したいと。

同級生たちはオリジナリティがあり、器用でうまい方ばかりでしたので、「どんくさい自分は人一倍やらないと」と焦りもありましたね。

― なるほど…まさにファイターですね。制作中はどんなふうに気持ちをコントロールされていましたか?気分転換の方法とか。

そうですね…私は学部生の頃から先生と有志学生で日本画専攻用の畑をしていました。

園芸が好きで牡丹や鶏頭、朝顔、野菜も多く育てていましたので、行き詰まったり、気が重い日は土いじりをしていました。畑にいると自然と落ち着きました。制作室は共同なので、独りになれる場所で良かったです。

あとは朝や夜、制作室に誰もいないときに携帯電話のスピーカーで映画音楽などを流し、コーヒー飲みながら制作していました。とても気分のいいものでしたが、突然日本画の先生がいらっしゃり、恥ずかしい思いもしましたね(笑)

あとは朝や夜、制作室に誰もいないときに携帯電話のスピーカーで映画音楽などを流し、コーヒー飲みながら制作していました。とても気分のいいものでしたが、突然日本画の先生がいらっしゃり、恥ずかしい思いもしましたね(笑)

何気ないことでいいと思います。小さな気分転換をする。制作は根詰めてやるのも大切ですが、距離をおいて冷静に眺めて手を入れていくのも大切です。

― 大作と向き合う工夫をされてきたのですね。大作を描く上で気をつけている点はありますか?

― 大作と向き合う工夫をされてきたのですね。大作を描く上で気をつけている点はありますか?

色々工夫しましたね。自分に合う方法が見つかると楽になります。

気をつけていることですか…やはり、構図構成が一番でしょうか。自分が苦手なのもあるかもしれませんね。

画面が大きいと、手慣れたサイズでできたことを引き伸ばしてやろうとしてもうまくいきません。スケールに合ったものがありますので、それをふまえて、先述した小下絵・大下絵で熟考し骨格を決めなければなりません。モチーフの配置や空間の設定、バランス、余白などを実寸の下絵で吟味します。骨格は後で変えることはできませんし、作品の印象に大きく関わります。テーマを表現する上でとても重要です。

あとは手数ですかね。もちろん描き込めばいいものではありませんが、一発勝負の作品だからこそ、何枚も描いて、手を入れて失敗と発見、修正をする。その肌感覚で得た感覚の蓄積がなければ、強い作品はできないと思います。サラッと描いているように見えるものも、そのバックグラウンドには膨大な思考と実践があるはずです。

はじめは苦しいですが、パッとブレイクスルーする時がやってきますね。

― 人生最後と思って描いた作品が完成した時、何を思いましたか?

もうなんとも言えない感覚、燃え尽きた。まさにあしたのジョーのようでした。

自分が魂こめて描いた作品から造形のエネルギーを感じたときは、絵の前で立ち尽くしてしまいました。嬉しくもありましたが、次第に次の課題が見えてきてウズウズしました。

― もう次に行くメンタリティですか。やっぱりファイター。最後に、これから入学を考えていらっしゃるみなさまにメッセージをお願い致します。

書画コースは基礎基本からしっかり学べ、自身の探求に応じて書または画を探求できます。学びを積み上げていく中で、多くの課題と向き合い、悩み、達成感と情熱を感じながら成長していけます。

私が日々学習に携わる中で、学生のみなさんが真剣に学び取ろうとする姿勢はとても美しいものです。不安を感じたとき、そうやって生み出してきた作品一つ一つが、自分を支えてくれます。

自分がやってきたことを信じ、もっといいものを創りたいと情熱を燃やし、作品と向き合っていけば必ずやり遂げる事ができます。

そんな熱い魅力溢れる書画コースで一緒に学び、楽しみましょう!

― 松岡さん、ありがとうございました。

こちらこそ、ありがとうございました。

最後に・・・

みなさん、いかがだったでしょうか。私はインタビューを受けながら、とても懐かしくなりました。あの頃の情熱が今の自分を創っています。とてもいい時間でした。

書画コースブログでは、特別講義や課題、書画関連の記事をアップしております。ぜひ、コースの様子が感じられる記事をご一読くださいませ。

次回のブログもお楽しみに!

書画コース|学科・コース紹介

すっかり寒くなり、大急ぎで冬支度をいたしました。みなさまはいかがお過ごしでしょうか。

さて、今回は卒業制作を取り上げたいと思います。

入学すれば必ずやってくる大一番の課題です…卒制と聞くだけで慌ててしまう・身構えてしまう方も多いのではないでしょうか?なにせ、私がその一人でしたから…。

書画コースの卒業制作は10月から始まります。書または画どちらかを専攻し、これまでの学習をもとに数ヶ月にわたり取り組みます。制作は、「条件の確認→作品のテーマ設定→計画→制作→修正→完成」と作品を練り上げていきます。

教員からの講評・添削も充実していますし、在学生を対象とした通信のSNS「airUコミュニティ」が設けられており、日々の制作や悩み、発見などの学びを共有できる環境が整っています!

書・画専攻それぞれで取り組む制作は異なりますが、自身の探求に応じた制作ができる・学友と高め合えるのが魅力です。

ということで、今回の記事はインタビュアーにご協力いただき「松岡の卒業制作(大学院修了)ネホリハホリ|インタビュー編」をご紹介したいと思います。

「勉強してみたいけど卒業制作って何をするの…?」と疑問を持たれていらっしゃる方も多いかと思います。

一部、書画コースの卒業制作の内容(サイズや画材など)やスケジュールは異なるものですが、私の経験談をご紹介し、漠然とした不安の解消、そして卒制のワクワクを感じ、熱い創作魂を燃やして、一緒に書画を学ぶ魅力を感じていただければ幸いです。

― 最初に卒制に向けてのスケジュールを教えてください。

― 最初に卒制に向けてのスケジュールを教えてください。私が在籍していた大学院では学期はじめに「研究計画書」を作成し、指導教員に提出します。私がご指導いただいていた先生とは、1年かけてじっくり取り組む計画で進めていました。

ちょうど冬休みの時期に山口県の秋吉台・秋芳洞へ1週間写生に行き、それをもとに小作品数枚、100号1枚、150号1枚を前期で描き上げました。後期からは、制作と国宝《日月山水図屏風》、狩野山雪筆《雪汀水禽図屏風》などの金碧障壁画研究で得られたイメージを重ね、ドローイングをしました。2m×2mの大作のため、小下絵を何枚も作り構図構成、明度設計を練り、次に大下絵づくりに取り掛かりました。いざ本紙に描き始めたのは年末でした。

年末年始は学校に入れませんので、自宅の狭い部屋に持ち帰り、朝から晩まで制作、制作…。

とにかく必死でした。

その間、先生は制作を見守ってくださり、本人がどうにもいかなくなったタイミングでいらっしゃり、課題点と考え方をさらっとアドバイスしてくださる。

その間、先生は制作を見守ってくださり、本人がどうにもいかなくなったタイミングでいらっしゃり、課題点と考え方をさらっとアドバイスしてくださる。ハッとさせられて、また絵を描いて、直してを繰り返す、そんな日々でした。

― 卒制の前にもたくさん描かれていたんですね。制作にあたり、テーマはどのように決めていかれたのですか?

僕は結構やりたいテーマが複数ある学生でした。介護していた祖母を描いたシリーズ、花が咲くことについて考えたシリーズ、そして今日的な金碧障壁画のシリーズ。

一見するとよそ見しているように感じるかもしれませんが、実は根っこは同じなんじゃないかって。

問い続ける中で、「自然と人間の存在」をテーマに自然界における膨大な生命現象の重積によって創り出された造形に着目し、人間とそれを取り巻く自然との関係性を追求してみようと考えました。

調べていくと、私たちの身体は脊椎を軸に構成され、内骨格に従いながら神経や臓器の配置が決定づけられています。しかし、無脊椎動物である昆虫やエビ、貝、クラゲのような生物も中心軸とそれに従った構造から成り立つ。生物の形態形成には、重力や水圧、摩擦などの物理的な条件に従って構築された自然の仕組みが共通していることがわかります。こうしたシステムによって生み出される造形は、「生物」だけでなく、山岳や川、鍾乳石など、世界に存在するすべてのものが有する本質なのではないだろうかと。

これらを主題にしたら、今までにないものが描ける予感がしたんです。

― それで鍾乳洞に写生にいかれたのですね。現場はいかがでしたか?

― それで鍾乳洞に写生にいかれたのですね。現場はいかがでしたか?そうですね。補足すると、荘子の『斉物論』の中で「大塊の噫気は其の名を風と為す…」という一節があります。これを「自然にこそ学ぶべき本質があるとの意である」ととらえ、私もこれに倣い、大地そのものの活動の痕跡であり体内といえる鍾乳洞とその外部のカルスト台地での取材をもとに制作しようと計画しました。 _

取材地として山口県にある秋吉台・秋芳洞をはじめとする洞窟とその周辺を対象に写生しました。秋吉台は日本最大級のカルスト台地で、露出している石灰岩は、およそ3億5千万年前の貝殻やサンゴなど生き物の遺骸からなる生物堆積岩です。これらが地殻変動により隆起し、長い年月を経て、現在のような壮大なカルスト台地を形成しました。

また、その地下には日本屈指の大鍾乳洞「秋吉洞」を形成しています。総延長は8.9kmで洞内には「百枚皿」を代表とする石灰華段丘や天井から床までつながった高さ約15mの巨大な石灰華柱である「黄金柱」など数百万年をかけ形成された奇形の鍾乳石が存在し、神秘的な空間です。これらは無機物ですが、有機的な特徴を有しており、時間と水の重積が生み出した造形です。自分は果てしない時間軸の世界を描こうとしているんだと興奮したのを覚えていますね。

地上と洞内で繰り返し写生をしていると、大地の骨格や生成の足跡を見つけることができました。特に洞窟内の脈動のような風の音、地下水による湿度、まるで脊椎や骨、臓器を彷彿とさせる奇形の鍾乳石で構成されている空間は、人間をはじめとする生命との構造的な関係性を示している。感動でした。持って帰りたくて必死に写生しましたね。

地上と洞内で繰り返し写生をしていると、大地の骨格や生成の足跡を見つけることができました。特に洞窟内の脈動のような風の音、地下水による湿度、まるで脊椎や骨、臓器を彷彿とさせる奇形の鍾乳石で構成されている空間は、人間をはじめとする生命との構造的な関係性を示している。感動でした。持って帰りたくて必死に写生しましたね。― 日本画で水墨を中心に制作される計画だったのですか?

ずっと墨の研究はしてきたのですが、狩野派の絵に惹かれていたこともあり、顔料を使うことにしました。

その背景には、当時、北宋山水画研究で知られる先生の授業を受けて得た衝撃です。こんな絵が1000年前に描かれたのか…と。先生は社会制度、価値観、様々な要因を丁寧に解説しながら、絵の骨格や技法、歴史的意味を教えてくださったので大変勉強になりました。一緒に台湾の故宮博物院の郭熙の《早春図》を観たことは忘れられません。墨だけでとんでもないエネルギーある作品ができるのかと胸が熱くなりました。

この下地があり、では「日本の風土から生まれた絵画とは何か」と疑問が湧いてきたんです。

「日本画」には様々な議論がありますが、なぜ平安から桃山時代の絵画に自分は惹かれるのか、考えたんです。

プリミティブで力強い造形感、顔料のエネルギー、そして山水の持つ時間感覚。研究を進めるうちに、顔料を使って日本の金碧障壁画をやろうと決めました。

グッと簡単に説明するとこんな感じです。

― 鍾乳洞に山水画、そして日本の障壁画と複雑な構造の制作をされていたんですね。何か発見はありましたか?

― 鍾乳洞に山水画、そして日本の障壁画と複雑な構造の制作をされていたんですね。何か発見はありましたか?そうですね。先に述べたこともふまえて考えると「エネルギーをどう表現するか」ここが大きなポイントだと気づきましたね。

大地そのものの生命活動によって現れた造形には、エネルギーがある。《日月山水図屏風》《雪汀水禽図屏風》は、時代背景は違うものの自然に対する主観が反映され、巨大な山塊の湧き上がるエネルギーや波のうねりを独特の形態解釈でダイナミックかつリズミカルに描いています。《日月山水図》では、緑青がしっかりと塗りこまれた山々と空間に散らされた様々な箔の表現とのせめぎあう対比や胡粉で表現された雪山の色彩効果は見事で見るものを圧倒するエネルギーが感じられます。

《雪汀水禽図屏風》も金地の空間に胡粉を盛り上げて銀を施し、磨きつけた波の表現は荒れる海のリズムと迫力を感じさせる。非常に平面性と物性の強い金や銀が持つ力に負けないためには、物性の低い胡粉を盛り上げ、さらに磨き上げて波を表現すること、絵具を塗りこめた強い発色の色面を作り出している。

こうした表現は、エネルギーをいかに表現するかの試みとして、装飾的技法や肉筆のタッチをせめぎ合わせる結果となったのではないだろうか。これは大きな発見でしたね。

― テーマ設定から取材、制作に至るまで、かなりの時間と労力を費やされたのですね。

人生最後と思っていたので、必死でしたね。無我夢中。普通の生活じゃなかったです(笑)

― ところで、卒業制作についていつから意識し始めたのですか?

当時在籍していた大学では、1回生から卒業生まで全員が美術館で展示していました。そのため、先輩方の熱量ある作品を見る機会が多くあり、自然と意識していました。

100号を超える作品が並び、マチエールやモチーフなどオリジナリティあふれる表現に圧倒されましたし、自分もいつか描きたいと感じていました。

― なるほど。意識してきた卒制はプレッシャーも大きかったのでは?

はい。とんでもないプレッシャーでした。自分は6年間学費や生活費を自分で払っていましたので、奨学金減免審査のためにも、最後は何か結果を出したいと考えていました。

あと、これまでご指導いただいた先生や応援してくださる画材屋さん、友人、家族…に結果で示したいと。

同級生たちはオリジナリティがあり、器用でうまい方ばかりでしたので、「どんくさい自分は人一倍やらないと」と焦りもありましたね。

― なるほど…まさにファイターですね。制作中はどんなふうに気持ちをコントロールされていましたか?気分転換の方法とか。

そうですね…私は学部生の頃から先生と有志学生で日本画専攻用の畑をしていました。

園芸が好きで牡丹や鶏頭、朝顔、野菜も多く育てていましたので、行き詰まったり、気が重い日は土いじりをしていました。畑にいると自然と落ち着きました。制作室は共同なので、独りになれる場所で良かったです。

あとは朝や夜、制作室に誰もいないときに携帯電話のスピーカーで映画音楽などを流し、コーヒー飲みながら制作していました。とても気分のいいものでしたが、突然日本画の先生がいらっしゃり、恥ずかしい思いもしましたね(笑)

あとは朝や夜、制作室に誰もいないときに携帯電話のスピーカーで映画音楽などを流し、コーヒー飲みながら制作していました。とても気分のいいものでしたが、突然日本画の先生がいらっしゃり、恥ずかしい思いもしましたね(笑)何気ないことでいいと思います。小さな気分転換をする。制作は根詰めてやるのも大切ですが、距離をおいて冷静に眺めて手を入れていくのも大切です。

― 大作と向き合う工夫をされてきたのですね。大作を描く上で気をつけている点はありますか?

― 大作と向き合う工夫をされてきたのですね。大作を描く上で気をつけている点はありますか?色々工夫しましたね。自分に合う方法が見つかると楽になります。

気をつけていることですか…やはり、構図構成が一番でしょうか。自分が苦手なのもあるかもしれませんね。

画面が大きいと、手慣れたサイズでできたことを引き伸ばしてやろうとしてもうまくいきません。スケールに合ったものがありますので、それをふまえて、先述した小下絵・大下絵で熟考し骨格を決めなければなりません。モチーフの配置や空間の設定、バランス、余白などを実寸の下絵で吟味します。骨格は後で変えることはできませんし、作品の印象に大きく関わります。テーマを表現する上でとても重要です。

あとは手数ですかね。もちろん描き込めばいいものではありませんが、一発勝負の作品だからこそ、何枚も描いて、手を入れて失敗と発見、修正をする。その肌感覚で得た感覚の蓄積がなければ、強い作品はできないと思います。サラッと描いているように見えるものも、そのバックグラウンドには膨大な思考と実践があるはずです。

はじめは苦しいですが、パッとブレイクスルーする時がやってきますね。

― 人生最後と思って描いた作品が完成した時、何を思いましたか?

もうなんとも言えない感覚、燃え尽きた。まさにあしたのジョーのようでした。

自分が魂こめて描いた作品から造形のエネルギーを感じたときは、絵の前で立ち尽くしてしまいました。嬉しくもありましたが、次第に次の課題が見えてきてウズウズしました。

― もう次に行くメンタリティですか。やっぱりファイター。最後に、これから入学を考えていらっしゃるみなさまにメッセージをお願い致します。

書画コースは基礎基本からしっかり学べ、自身の探求に応じて書または画を探求できます。学びを積み上げていく中で、多くの課題と向き合い、悩み、達成感と情熱を感じながら成長していけます。

私が日々学習に携わる中で、学生のみなさんが真剣に学び取ろうとする姿勢はとても美しいものです。不安を感じたとき、そうやって生み出してきた作品一つ一つが、自分を支えてくれます。

自分がやってきたことを信じ、もっといいものを創りたいと情熱を燃やし、作品と向き合っていけば必ずやり遂げる事ができます。

そんな熱い魅力溢れる書画コースで一緒に学び、楽しみましょう!

― 松岡さん、ありがとうございました。

こちらこそ、ありがとうございました。

最後に・・・

みなさん、いかがだったでしょうか。私はインタビューを受けながら、とても懐かしくなりました。あの頃の情熱が今の自分を創っています。とてもいい時間でした。

書画コースブログでは、特別講義や課題、書画関連の記事をアップしております。ぜひ、コースの様子が感じられる記事をご一読くださいませ。

次回のブログもお楽しみに!

書画コース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

書画コース

2022年10月04日

【書画コース】10/16(日)映画『線は、僕を描く』公開記念 オンライントークイベント開催!

来たる10/16(日)15時より、映画『線は、僕を描く』(監督/小泉徳宏)はコラボ オンライントークイベントを10月16日(日)に開催します。 映画『線は、僕を…

-

書画コース

2024年02月01日

【書画コース】さらに広がる、深まる学習の場「特別講義」のご紹介

書画コースの桐生眞輔です。先日、このような意見を学生から貰いました。 「特別講義、何度も動画を視聴することができ、とても有意義な学びの時間になっています。専門的…

-

書画コース

2024年03月23日

【書画コース】展覧会をやってみよう!…でもどうやるの?編

みなさん、こんにちは。書画研究室の松岡です。春の兆しを感じつつもまだまだ寒い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。 3/16は卒業式。書画コースの一期…