食文化デザインコース

- 食文化デザインコース 記事一覧

- 【食文化デザインコース】「南部せんべい」をテーマにしたフィールドワーク開催

2024年11月24日

【食文化デザインコース】「南部せんべい」をテーマにしたフィールドワーク開催

食文化デザインコースの専任教員 中山晴奈です。

9月の2日間、藝術学舎(※)の授業として、地域編集講座「フィールドワークと商品開発」と題したフィールドワーク型のスクーリングが開催されました。今回はその様子をレポートします。

※藝術学舎 とは、本学が開講している一般公開講座です。 通信教育部の正科の授業として開講され(一部講座をのぞく)、入学後に単位連携が可能です。

今回は地域編集という視点で、岩手県二戸市を総勢26名がフィールドワークしました。「南部せんべい」という、一見素朴な食文化を軸に、南は長崎、北は北海道まで参加者が集まり、大変賑やかに行われました。

今回は地域編集という視点で、岩手県二戸市を総勢26名がフィールドワークしました。「南部せんべい」という、一見素朴な食文化を軸に、南は長崎、北は北海道まで参加者が集まり、大変賑やかに行われました。

新幹線を降りた先に待っていたのは大型バス。遠足気分でスタートです。

授業の水先案内人は、編集者で、たらくさ文化旅行舎代表取締役の柿原優紀さんにお願いしました。神戸生まれ、東京在住の柿原さんが、二戸という土地に感じる魅力、そしてなぜこんなにも通い続けているのかを、「編集」という視点で語ってくださいました。

授業の水先案内人は、編集者で、たらくさ文化旅行舎代表取締役の柿原優紀さんにお願いしました。神戸生まれ、東京在住の柿原さんが、二戸という土地に感じる魅力、そしてなぜこんなにも通い続けているのかを、「編集」という視点で語ってくださいました。

柿原さんが語る紙媒体、WEB、そして旅行というメディアのそれぞれの役割に耳を傾けます。

最初の視察先は、株式会社小松製菓さんの2doorと呼ばれる施設へ。直営のお食事処 四季の里でお蕎麦をいただき、小松シキ記念館で青谷耕成さんから商品開発に関する講義をしていただきました。

最初の視察先は、株式会社小松製菓さんの2doorと呼ばれる施設へ。直営のお食事処 四季の里でお蕎麦をいただき、小松シキ記念館で青谷耕成さんから商品開発に関する講義をしていただきました。

業界を驚かせた「チョコ南部」の制作秘話、そして綿密に練られた商品開発のストーリーを伺い、試食もさせていただきました。お話を聞くと、その食べ物がさらに美味しく感じられるのは本当に不思議です。終了後のおみやげ購入タイムでは、ついつい財布の紐がゆるんでしまいました。

移動して、宿泊地となるおぼない旅館へ。女将の大建ももこさんからもご講義をいただきました。二戸のテロワール(※)を味わうお料理がどのように生まれ、つくられているか、またおもてなしの根本にある大事な考え方についても丁寧な言葉で語っていただきました。

移動して、宿泊地となるおぼない旅館へ。女将の大建ももこさんからもご講義をいただきました。二戸のテロワール(※)を味わうお料理がどのように生まれ、つくられているか、またおもてなしの根本にある大事な考え方についても丁寧な言葉で語っていただきました。

今回は食文化デザインコース以外からも、芸術学科や芸術教養学科の学生さんたちが参加してくださいました。テロワールという言葉を初めて聞くという方も多かったのですが、実際に土地を歩き、自然を感じながら実際にそこでできたものを口にし、体感したことで理解が深まったようです。

※テロワールとは

もともとワインの味わいを表現するときに用いられる言葉で、畑を取り巻く自然環境要因を表す。気象条件、土壌、地形、標高などの自然環境を意味し、近年では造り手もテロワールの1つの要素として含めて使われている場合もある。

夕食はおぼない旅館の自慢のサスケ豚を味わうお膳をいただきました。すべての食材や調理の仕方に地域のストーリーが込められています。お品書きは女将が毎日手書きで仕上げておられるという話に一同感嘆の声をあげました。あまりの豪華さに、この講座は内容を考えるとかなりお値打ちなのではないかとざわつくテーブルも…

夕食はおぼない旅館の自慢のサスケ豚を味わうお膳をいただきました。すべての食材や調理の仕方に地域のストーリーが込められています。お品書きは女将が毎日手書きで仕上げておられるという話に一同感嘆の声をあげました。あまりの豪華さに、この講座は内容を考えるとかなりお値打ちなのではないかとざわつくテーブルも…

さて、2日目は、地域に根付いた小さな南部せんべい屋さんを訪ねてまわります。こちらは青森県の三戸にある小山田せんべいさん。手つきで生地を丸め、次々と生地を焼いていく姿に一同感動しました。こちらでは南部せんべいのひとつでもある、半生に焼き上げた「てんぽ」もいただきました。ふにゃっとした生地はやさしく、見た目に比べてちょっと強めの塩気が特徴です。地域でおやつとして愛されてきたことを感じさせます。

さて、2日目は、地域に根付いた小さな南部せんべい屋さんを訪ねてまわります。こちらは青森県の三戸にある小山田せんべいさん。手つきで生地を丸め、次々と生地を焼いていく姿に一同感動しました。こちらでは南部せんべいのひとつでもある、半生に焼き上げた「てんぽ」もいただきました。ふにゃっとした生地はやさしく、見た目に比べてちょっと強めの塩気が特徴です。地域でおやつとして愛されてきたことを感じさせます。

奥ではミミと呼ばれる南部せんべいのはみ出した部分を手際よく落としていく女性たちの姿も。このミミにもファンが多く、ミミだけ集めた商品もとても人気です。

奥ではミミと呼ばれる南部せんべいのはみ出した部分を手際よく落としていく女性たちの姿も。このミミにもファンが多く、ミミだけ集めた商品もとても人気です。

お次はちょっと変わって、家庭で食べられている南部せんべいとして「てんぽ焼き」を学生たちも体験しました。ずっしりとした南部鉄器の型に、冷やご飯を混ぜこんだモチモチの生地を挟み、焼き上げます。分厚い南部鉄器が温まるまでかなり時間がかかるため、多くの学生が地元の方たちに「まだまだ!」と声をかけられていました。南部鉄器にはそれぞれ異なるお花の模様などが刻まれており、自分が握った鉄器に愛着が湧きます。

お次はちょっと変わって、家庭で食べられている南部せんべいとして「てんぽ焼き」を学生たちも体験しました。ずっしりとした南部鉄器の型に、冷やご飯を混ぜこんだモチモチの生地を挟み、焼き上げます。分厚い南部鉄器が温まるまでかなり時間がかかるため、多くの学生が地元の方たちに「まだまだ!」と声をかけられていました。南部鉄器にはそれぞれ異なるお花の模様などが刻まれており、自分が握った鉄器に愛着が湧きます。

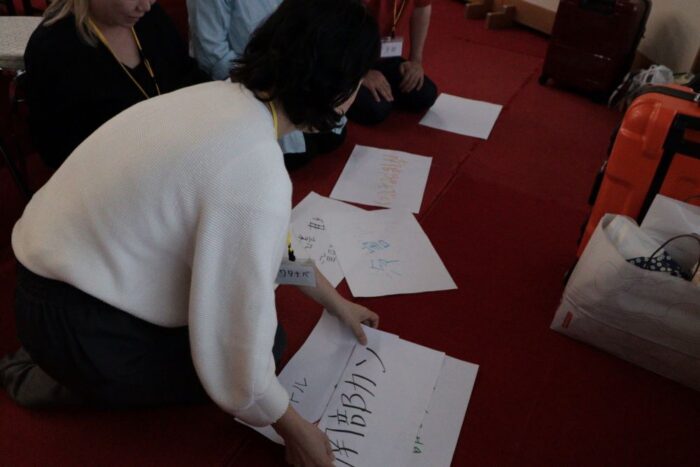

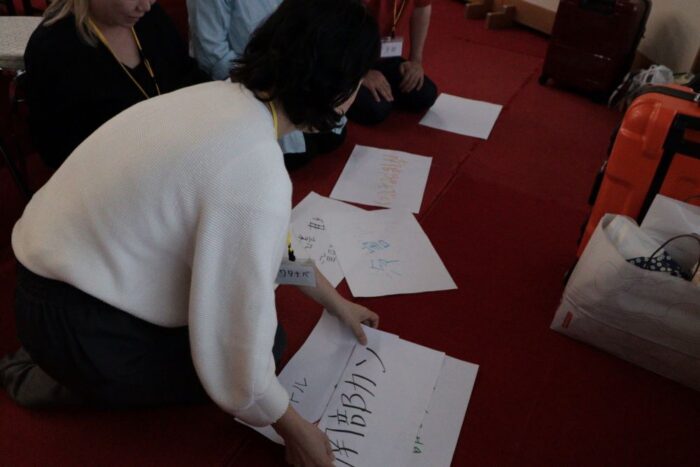

さて、宿に戻り、2日間インプットしてきた地域の情報と南部せんべいの文化的視点を整理し、チームに分かれて新しい南部せんべいの提案をまとめました。全国から集まった仲間たちとそれぞれの視点を持ち寄ってディスカッションを重ね、「商品開発」「マーケティングプラン」「地域づくり」の3つに分かれてプランを作っていきました。最後は地域の方に向けてプレゼンテーションをさせていただきました。

さて、宿に戻り、2日間インプットしてきた地域の情報と南部せんべいの文化的視点を整理し、チームに分かれて新しい南部せんべいの提案をまとめました。全国から集まった仲間たちとそれぞれの視点を持ち寄ってディスカッションを重ね、「商品開発」「マーケティングプラン」「地域づくり」の3つに分かれてプランを作っていきました。最後は地域の方に向けてプレゼンテーションをさせていただきました。

プレゼンテーションには、1日目に講演をいただいた青谷さん、大建さん、そして柿原さんからもコメントをいただきました。学生からは南部せんべいを活用した防災グッズや、アウトドアマーケットへのプロモーション、おまつりアイデア、アーティストインレジデンスのプランまで多様なものが発表されました。

チームによっては短い作業時間を使ってこのようなモックアップを制作する姿もありました。企画書自体を作るのがはじめて、という方も、チーム内で教え合いながら立派に発表していました。

チームによっては短い作業時間を使ってこのようなモックアップを制作する姿もありました。企画書自体を作るのがはじめて、という方も、チーム内で教え合いながら立派に発表していました。

2日間という短い時間でかなり詰め込んだ内容でしたが、学友と会い、知らない土地とつながり、そして新しい視点を得る充実した内容となったようです。

なにより二戸にまた来たいと言ってくださる食の「つなぎ手」がこんなにも生まれたことが企画者としてもうれしく思いました。

次に二戸にいらっしゃる際には、きっと地域の繋ぎ手として多くの方に地域の魅力を紹介してくれることでしょう。ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました。

食文化デザインコース 特設ページ

食文化デザインコース 学生の声

食文化デザインコース Instagram

食文化デザインコース Facebook

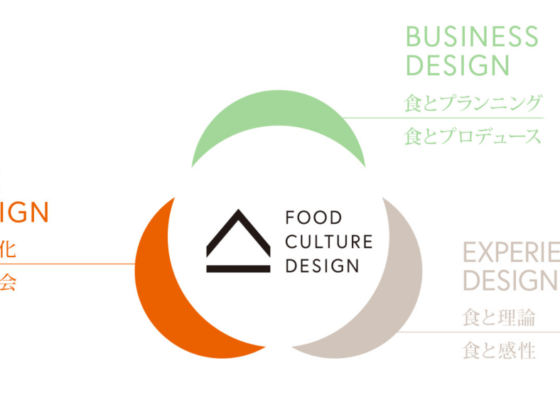

食文化デザインコース| 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

9月の2日間、藝術学舎(※)の授業として、地域編集講座「フィールドワークと商品開発」と題したフィールドワーク型のスクーリングが開催されました。今回はその様子をレポートします。

※藝術学舎 とは、本学が開講している一般公開講座です。 通信教育部の正科の授業として開講され(一部講座をのぞく)、入学後に単位連携が可能です。

今回は地域編集という視点で、岩手県二戸市を総勢26名がフィールドワークしました。「南部せんべい」という、一見素朴な食文化を軸に、南は長崎、北は北海道まで参加者が集まり、大変賑やかに行われました。

今回は地域編集という視点で、岩手県二戸市を総勢26名がフィールドワークしました。「南部せんべい」という、一見素朴な食文化を軸に、南は長崎、北は北海道まで参加者が集まり、大変賑やかに行われました。新幹線を降りた先に待っていたのは大型バス。遠足気分でスタートです。

授業の水先案内人は、編集者で、たらくさ文化旅行舎代表取締役の柿原優紀さんにお願いしました。神戸生まれ、東京在住の柿原さんが、二戸という土地に感じる魅力、そしてなぜこんなにも通い続けているのかを、「編集」という視点で語ってくださいました。

授業の水先案内人は、編集者で、たらくさ文化旅行舎代表取締役の柿原優紀さんにお願いしました。神戸生まれ、東京在住の柿原さんが、二戸という土地に感じる魅力、そしてなぜこんなにも通い続けているのかを、「編集」という視点で語ってくださいました。柿原さんが語る紙媒体、WEB、そして旅行というメディアのそれぞれの役割に耳を傾けます。

最初の視察先は、株式会社小松製菓さんの2doorと呼ばれる施設へ。直営のお食事処 四季の里でお蕎麦をいただき、小松シキ記念館で青谷耕成さんから商品開発に関する講義をしていただきました。

最初の視察先は、株式会社小松製菓さんの2doorと呼ばれる施設へ。直営のお食事処 四季の里でお蕎麦をいただき、小松シキ記念館で青谷耕成さんから商品開発に関する講義をしていただきました。業界を驚かせた「チョコ南部」の制作秘話、そして綿密に練られた商品開発のストーリーを伺い、試食もさせていただきました。お話を聞くと、その食べ物がさらに美味しく感じられるのは本当に不思議です。終了後のおみやげ購入タイムでは、ついつい財布の紐がゆるんでしまいました。

移動して、宿泊地となるおぼない旅館へ。女将の大建ももこさんからもご講義をいただきました。二戸のテロワール(※)を味わうお料理がどのように生まれ、つくられているか、またおもてなしの根本にある大事な考え方についても丁寧な言葉で語っていただきました。

移動して、宿泊地となるおぼない旅館へ。女将の大建ももこさんからもご講義をいただきました。二戸のテロワール(※)を味わうお料理がどのように生まれ、つくられているか、またおもてなしの根本にある大事な考え方についても丁寧な言葉で語っていただきました。今回は食文化デザインコース以外からも、芸術学科や芸術教養学科の学生さんたちが参加してくださいました。テロワールという言葉を初めて聞くという方も多かったのですが、実際に土地を歩き、自然を感じながら実際にそこでできたものを口にし、体感したことで理解が深まったようです。

※テロワールとは

もともとワインの味わいを表現するときに用いられる言葉で、畑を取り巻く自然環境要因を表す。気象条件、土壌、地形、標高などの自然環境を意味し、近年では造り手もテロワールの1つの要素として含めて使われている場合もある。

夕食はおぼない旅館の自慢のサスケ豚を味わうお膳をいただきました。すべての食材や調理の仕方に地域のストーリーが込められています。お品書きは女将が毎日手書きで仕上げておられるという話に一同感嘆の声をあげました。あまりの豪華さに、この講座は内容を考えるとかなりお値打ちなのではないかとざわつくテーブルも…

夕食はおぼない旅館の自慢のサスケ豚を味わうお膳をいただきました。すべての食材や調理の仕方に地域のストーリーが込められています。お品書きは女将が毎日手書きで仕上げておられるという話に一同感嘆の声をあげました。あまりの豪華さに、この講座は内容を考えるとかなりお値打ちなのではないかとざわつくテーブルも… さて、2日目は、地域に根付いた小さな南部せんべい屋さんを訪ねてまわります。こちらは青森県の三戸にある小山田せんべいさん。手つきで生地を丸め、次々と生地を焼いていく姿に一同感動しました。こちらでは南部せんべいのひとつでもある、半生に焼き上げた「てんぽ」もいただきました。ふにゃっとした生地はやさしく、見た目に比べてちょっと強めの塩気が特徴です。地域でおやつとして愛されてきたことを感じさせます。

さて、2日目は、地域に根付いた小さな南部せんべい屋さんを訪ねてまわります。こちらは青森県の三戸にある小山田せんべいさん。手つきで生地を丸め、次々と生地を焼いていく姿に一同感動しました。こちらでは南部せんべいのひとつでもある、半生に焼き上げた「てんぽ」もいただきました。ふにゃっとした生地はやさしく、見た目に比べてちょっと強めの塩気が特徴です。地域でおやつとして愛されてきたことを感じさせます。 奥ではミミと呼ばれる南部せんべいのはみ出した部分を手際よく落としていく女性たちの姿も。このミミにもファンが多く、ミミだけ集めた商品もとても人気です。

奥ではミミと呼ばれる南部せんべいのはみ出した部分を手際よく落としていく女性たちの姿も。このミミにもファンが多く、ミミだけ集めた商品もとても人気です。 お次はちょっと変わって、家庭で食べられている南部せんべいとして「てんぽ焼き」を学生たちも体験しました。ずっしりとした南部鉄器の型に、冷やご飯を混ぜこんだモチモチの生地を挟み、焼き上げます。分厚い南部鉄器が温まるまでかなり時間がかかるため、多くの学生が地元の方たちに「まだまだ!」と声をかけられていました。南部鉄器にはそれぞれ異なるお花の模様などが刻まれており、自分が握った鉄器に愛着が湧きます。

お次はちょっと変わって、家庭で食べられている南部せんべいとして「てんぽ焼き」を学生たちも体験しました。ずっしりとした南部鉄器の型に、冷やご飯を混ぜこんだモチモチの生地を挟み、焼き上げます。分厚い南部鉄器が温まるまでかなり時間がかかるため、多くの学生が地元の方たちに「まだまだ!」と声をかけられていました。南部鉄器にはそれぞれ異なるお花の模様などが刻まれており、自分が握った鉄器に愛着が湧きます。 さて、宿に戻り、2日間インプットしてきた地域の情報と南部せんべいの文化的視点を整理し、チームに分かれて新しい南部せんべいの提案をまとめました。全国から集まった仲間たちとそれぞれの視点を持ち寄ってディスカッションを重ね、「商品開発」「マーケティングプラン」「地域づくり」の3つに分かれてプランを作っていきました。最後は地域の方に向けてプレゼンテーションをさせていただきました。

さて、宿に戻り、2日間インプットしてきた地域の情報と南部せんべいの文化的視点を整理し、チームに分かれて新しい南部せんべいの提案をまとめました。全国から集まった仲間たちとそれぞれの視点を持ち寄ってディスカッションを重ね、「商品開発」「マーケティングプラン」「地域づくり」の3つに分かれてプランを作っていきました。最後は地域の方に向けてプレゼンテーションをさせていただきました。プレゼンテーションには、1日目に講演をいただいた青谷さん、大建さん、そして柿原さんからもコメントをいただきました。学生からは南部せんべいを活用した防災グッズや、アウトドアマーケットへのプロモーション、おまつりアイデア、アーティストインレジデンスのプランまで多様なものが発表されました。

チームによっては短い作業時間を使ってこのようなモックアップを制作する姿もありました。企画書自体を作るのがはじめて、という方も、チーム内で教え合いながら立派に発表していました。

チームによっては短い作業時間を使ってこのようなモックアップを制作する姿もありました。企画書自体を作るのがはじめて、という方も、チーム内で教え合いながら立派に発表していました。2日間という短い時間でかなり詰め込んだ内容でしたが、学友と会い、知らない土地とつながり、そして新しい視点を得る充実した内容となったようです。

なにより二戸にまた来たいと言ってくださる食の「つなぎ手」がこんなにも生まれたことが企画者としてもうれしく思いました。

次に二戸にいらっしゃる際には、きっと地域の繋ぎ手として多くの方に地域の魅力を紹介してくれることでしょう。ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました。

食文化デザインコース 特設ページ

食文化デザインコース 学生の声

食文化デザインコース Instagram

食文化デザインコース Facebook

食文化デザインコース| 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

食文化デザインコース

2024年10月31日

【食文化デザインコース】カリキュラム紹介「文化・社会への洞察を磨く”ライフデザイン領域”」

こんにちは、食文化デザイン研究室の麻生桜子です。 食文化デザインコースのカリキュラムは、食を文化と捉え、幅広い知識と感性を磨きながら、人や社会を幸せにする企画力…

-

食文化デザインコース

2024年08月29日

【食文化デザインコース】食べられる課外授業「御菓子丸 杉山早陽子氏の世界観」開催

こんにちは。食文化デザインコースの教員 中山晴奈です。 7月末に京都市内のアートギャラリーにて、和菓子作家の杉山早陽子さんによる課外授業「御菓子丸 杉山早陽子氏…

-

食文化デザインコース

2024年05月30日

【食文化デザインコース】はじめての入学式と入学ガイダンス

みなさん、はじめまして!食文化デザインコース教員の中山晴奈です。 KUAブログでは、はじめての芸術大学における食文化デザインコースの学生生活や、学習の内容など、…