ランドスケープデザインコース

- ランドスケープデザインコース 記事一覧

- 【ランドスケープデザインコース】樋口豊氏特別講義「ランドスケープのものづくり~その造形と感性~」

2025年01月29日

【ランドスケープデザインコース】樋口豊氏特別講義「ランドスケープのものづくり~その造形と感性~」

こんにちは。ランドスケープデザインコースの業務担当非常勤の片木です。ランドスケープデザインコースでは毎年、業界の第一線で活躍される実務家、または研究者の方をお招きして、特別講義を行っています。2024年度は、私が活動するJLAU(一般社団法人ランドスケープアーキテクト連盟)の繋がりから、ランズマイル計画事務所主宰の樋口豊氏をお招きし、ご登壇頂きました。2024年9月21日の特別講義当日は、京都芸術大学にて1年次と2年次の2つの授業が同時開校しており、その受講生が授業後に参加してくださいました。その他、卒業生などのリモート参加も合わせ、合計80名の方が受講くださいました。

さて、少し話が横道に逸れますが、ランドスケープデザインコースには多くの実務家が非常勤講師としてスクーリングを担当下さっております。通信教育部ならではのカリキュラム構成により、学生が直接対面できない先生方も沢山おられますが、たとえ講師の先生と対面できるとしても、2日間という限られた時間内でシラバスに沿って授業が進んでいくので、講師の方の人生や思想に触れる機会は滅多にありません。そういう意味で、この特別講義は、学生が実務家としての人生や思想そのものに触れることができる貴重な機会であり、ここでの見聞が学生の人生を後押しするきっかけになるのではないかと私は考えます。それでは、樋口さんの講演について、全てをご紹介することはできませんが、リーフレットからも『拘り』がビシバシと伝わってくる内容について、私が印象に残ったことを簡単にご紹介致しましょう。

まず、樋口豊氏のプロフィールから始めます。樋口さんは、大学卒業後、株式会社竹中工務店名古屋支店設計部のランドスケープデザイン分野のインハウスデザイナーとして、長年業務に携わっておられました。昨年2024年に定年退職され、今は個人事務所にて名古屋を拠点に設計活動されています。業務の傍ら、金城学院大学の非常勤講師や市町村の景観審議委員など、社会活動にも精力的に活動されていらっしゃいます。樋口さんは在学中にインテリアデザインを学び、竹中工務店へ就職。就職後は建築設計・インテリアデザイン業務に従事されていましたが、ある大きなプロジェクトをきっかけに、樋口さんの人生に影響をもたらす、ある人物に出会います。そのご縁から、今まで従事していた建築・インテリアデザインからランドスケープデザインへ転身されたという、異色の経歴を持つ樋口さんです。当校の通信教育部で学ぶ学生も、異業種からランドスケープデザイナーへチャレンジされる方が殆どだと思います。そういった意味で、こうした樋口さんの生き方は、学生の心にどんな風に映るでしょうか?

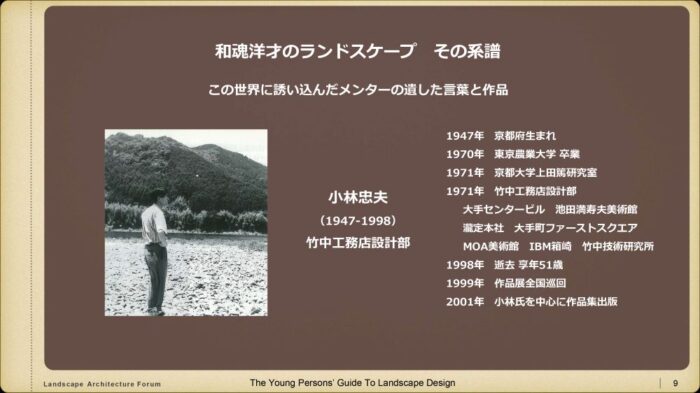

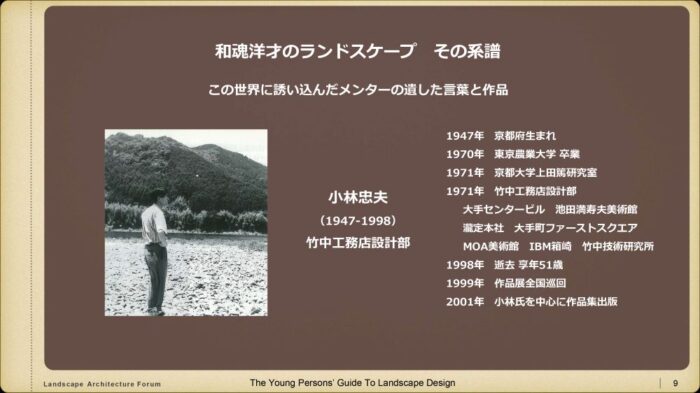

和魂洋才のランドスケープアーキテクト 小林忠夫との出会い~

樋口さんをランドスケープの世界に誘い込んだ方は、かつて竹中工務店設計部のインハウスデザイナーとして造園業界にその名をとどろかせた故小林忠夫氏です。氏は1980年代を代表するランドスケープアーキテクトで、きわめて作家性の高い先進的な作品がゼネコン設計部から生み出されたことが、日本の造園界で大きな反響をもたらしました。バリバリの建築の方だった樋口さんが傾倒してしまうほどの魅力的な人物、小林忠夫氏は、私と同じ母校(東京農業大学)というのもあり、私が在学中には幾度となくお名前を耳にしていました。樋口さんのお話から、故小林忠夫氏の実務家としての一面を伺い知ることができました。

樋口さんをランドスケープの世界に誘い込んだ方は、かつて竹中工務店設計部のインハウスデザイナーとして造園業界にその名をとどろかせた故小林忠夫氏です。氏は1980年代を代表するランドスケープアーキテクトで、きわめて作家性の高い先進的な作品がゼネコン設計部から生み出されたことが、日本の造園界で大きな反響をもたらしました。バリバリの建築の方だった樋口さんが傾倒してしまうほどの魅力的な人物、小林忠夫氏は、私と同じ母校(東京農業大学)というのもあり、私が在学中には幾度となくお名前を耳にしていました。樋口さんのお話から、故小林忠夫氏の実務家としての一面を伺い知ることができました。

どのように私たちは「白地の大地」にデザインのイメージを結ぶか?~

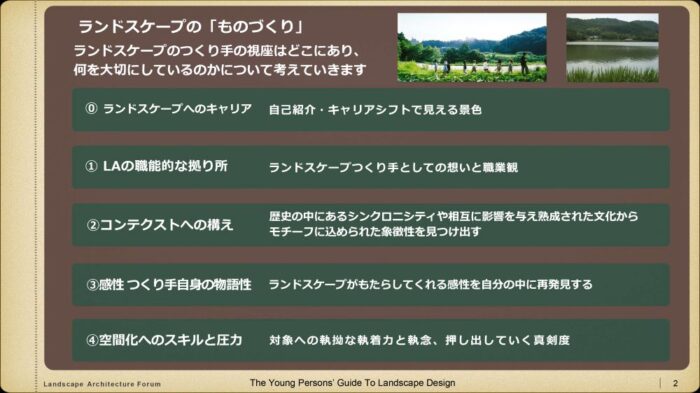

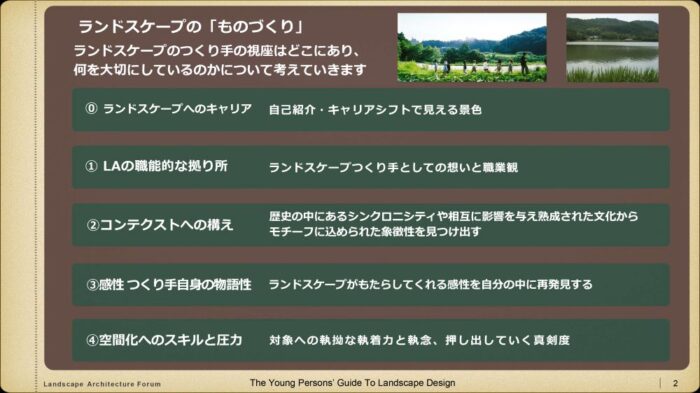

ランドスケープデザイン領域において、その場所固有の価値を見つける姿勢について、お話頂きました。ランドスケープデザインはどんな対象地でもその場所が持つ固有の価値があり、それをデザイナーが持つコンテクストへの着眼、デザインセンスや感性、空間化するスキルと融合し、白地の大地に形の造形が生み出される。そういったランドスケープならではの「ものづくり」について、4つのテーマから丁寧に掘り下げてくださいました。

ランドスケープデザイン領域において、その場所固有の価値を見つける姿勢について、お話頂きました。ランドスケープデザインはどんな対象地でもその場所が持つ固有の価値があり、それをデザイナーが持つコンテクストへの着眼、デザインセンスや感性、空間化するスキルと融合し、白地の大地に形の造形が生み出される。そういったランドスケープならではの「ものづくり」について、4つのテーマから丁寧に掘り下げてくださいました。

①ランドスケープアーキテクトの職能的な拠り所

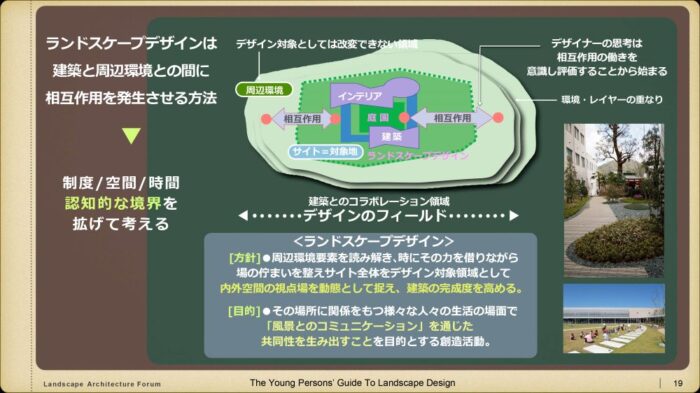

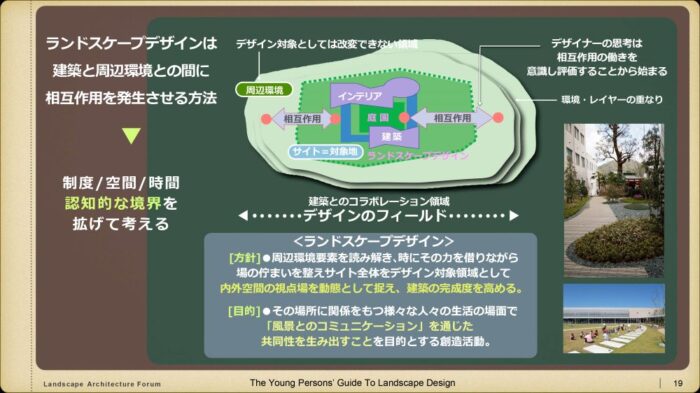

そもそも、ランドスケープデザインとは、どこをデザインするのか?とても基本的なことですが、「敷地境界を越えて思考することの大切さ」について図をもとに説明くださいました。スクーリング課題でも、対象地の中だけで終わらせてしまう学生を幾度となく見かけます。建築と周辺環境との間に「相互作用を発生させる」ことの意味について共感しました。その他、ランドスケープアーキテクトの職能は、その土地の人が気付かない価値を発見し、造形を通して浮かび上がらせることが職能であり、作り手であるデザイナーとして感性の基盤として「原風景を相対化させる」ことの重要性を語っておられました。

そもそも、ランドスケープデザインとは、どこをデザインするのか?とても基本的なことですが、「敷地境界を越えて思考することの大切さ」について図をもとに説明くださいました。スクーリング課題でも、対象地の中だけで終わらせてしまう学生を幾度となく見かけます。建築と周辺環境との間に「相互作用を発生させる」ことの意味について共感しました。その他、ランドスケープアーキテクトの職能は、その土地の人が気付かない価値を発見し、造形を通して浮かび上がらせることが職能であり、作り手であるデザイナーとして感性の基盤として「原風景を相対化させる」ことの重要性を語っておられました。

②コンテクストへの構え

この章では、対象地の読み解きからジャンプする際のデザイン力をどう養うべきか。といったところでしょうか。樋口さんは、歴史文化からそのモチーフに込められた象徴性を見つけ出し、ジャンルを超えた「引用と混交」について語っておられました。樋口さんは造詣が深く、多趣味な方と言わんばかりのコンテンツが続きます。レコードのジャケット、山水画、日本庭園、西洋庭園、建築・・・画像を見ただけでも、著名な作品やデザイナーの名前から、とても鮮やかに次から次へとストーリー展開していきます。

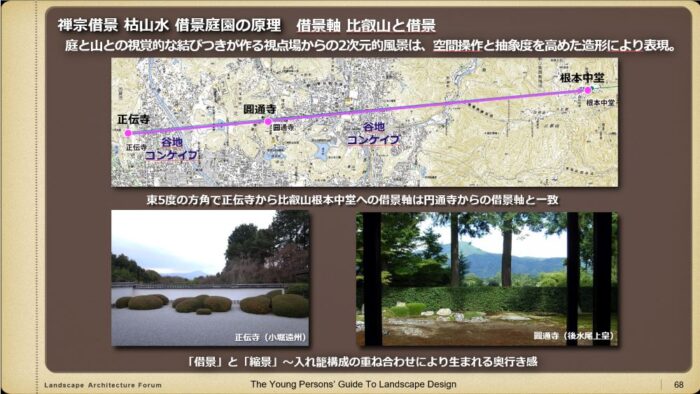

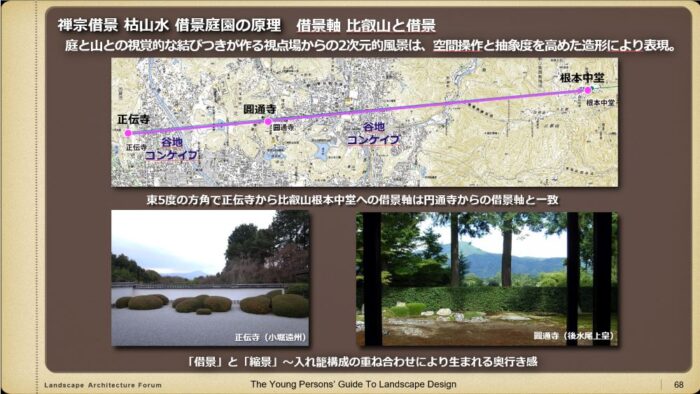

その中で、私が興味を持ったのは、借景庭園のお話です。京都には、比叡山を借景とした有名な庭園として、圓通寺と正伝寺がありますが、樋口さんは視点場と視対象を広域図上で借景軸を読み解き、図解されていました。東5度の方角で二つの庭園の景観軸が一致するという解釈です。面白いです。実際に庭園に訪れると二つの庭で比叡山が見えるので、至極当たり前のことを仰られているのですが、その当たり前なことに気が付くかどうか、アンテナを張れるかが大事だと思います。ランドスケープアーキテクトは、対象地を広域から読み解く術を身に着けることが非常に重要です。圓通寺と正伝寺の庭の違いを知るだけでも興味深いので、ご興味があれば、是非足を運んで比べてみてください。

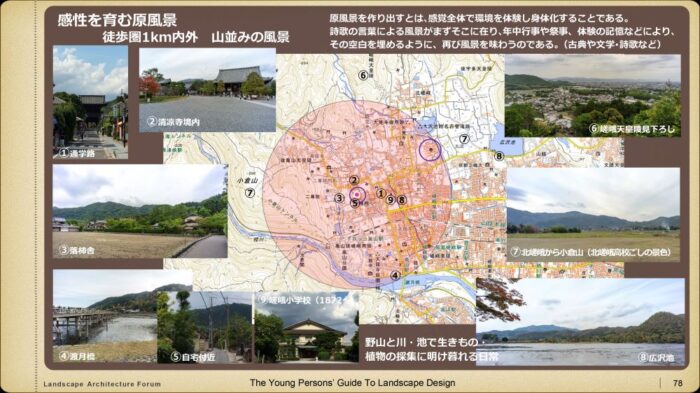

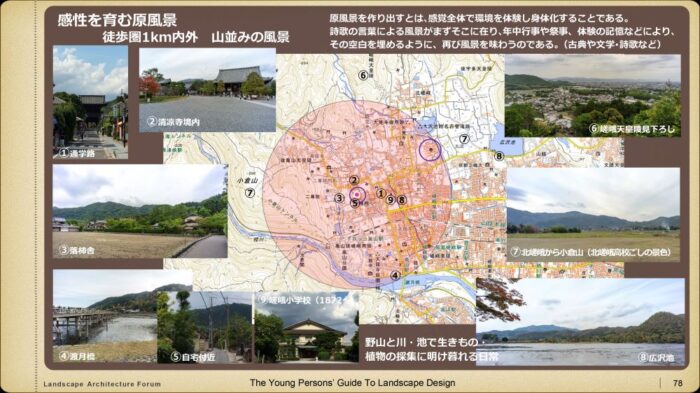

③作り手自身の物語性

ランドスケープの職能のところで、感性の基盤として「原風景を相対化させる」とありました。樋口さんのご出身である京都市右京区嵯峨をベースに分析し、ご自身の原風景を細やかに語ってくださいました。皆さんの故郷の徒歩1キロ圏内には、どんな素晴らしい自然資源や原風景となる要素があるでしょうか。見つけてみてください。

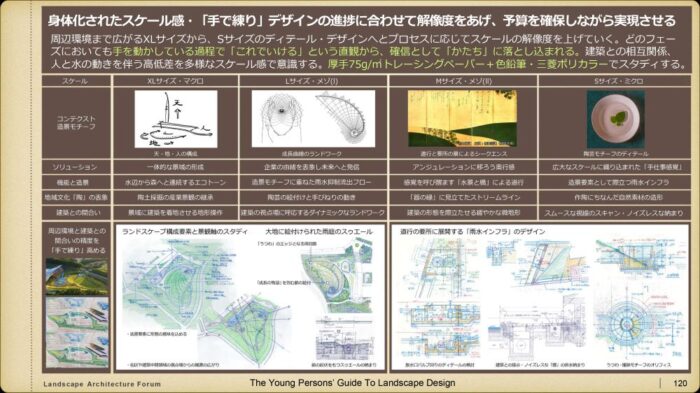

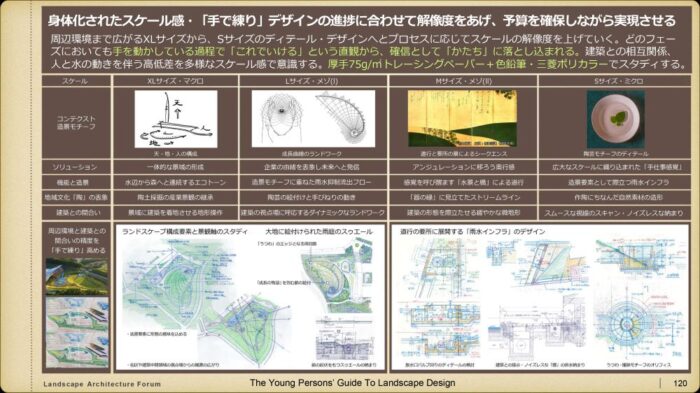

④空間化へのスキルと圧力

いよいよ、ランドスケープの実践編。空間への「つくられ方」です。どうやって白地の大地にデザインをするか?の答えに近づいてきました。樋口さんが担当された2つの事例作品を紹介頂きました。まず、長久手市のプロジェクトである「井口洋夫記念ホール・ランドスケープ」と瀬戸市のプロジェクトである「テックカンパニー・ランドスケープ」の二つです。いずれも愛知県が対象地であり、樋口さんは、航空写真にみえる広域の視点から、二つの事例を読み解いておられたのに興味を持ちました。長久手と瀬戸の間に大草丘陵があり、それを境とした特徴的な土地利用による場所の様相を手掛かりに「水の風景」の創出を共通テーマとし、地域固有のランドスケープを目指したとおっしゃられていました。それぞれ違ったクライアントで、異なる作品であっても、ランドスケープの観点からは地続きであって、関係性を定義づけられるものです。さらに樋口さんは、広域の読み解きからミクロ~マクロへのスケールによってデザインの形態と解像度を上げていく、その要素を一覧表にわかりやすく整理しておられました。平面図にデザインを書き込む前に、コンセプトからリサーチ内容などのプロセスをこういった一覧表で整理するだけでも、作品の世界観をクライアントへ分かりやすく伝えることができると思います。

いよいよ、ランドスケープの実践編。空間への「つくられ方」です。どうやって白地の大地にデザインをするか?の答えに近づいてきました。樋口さんが担当された2つの事例作品を紹介頂きました。まず、長久手市のプロジェクトである「井口洋夫記念ホール・ランドスケープ」と瀬戸市のプロジェクトである「テックカンパニー・ランドスケープ」の二つです。いずれも愛知県が対象地であり、樋口さんは、航空写真にみえる広域の視点から、二つの事例を読み解いておられたのに興味を持ちました。長久手と瀬戸の間に大草丘陵があり、それを境とした特徴的な土地利用による場所の様相を手掛かりに「水の風景」の創出を共通テーマとし、地域固有のランドスケープを目指したとおっしゃられていました。それぞれ違ったクライアントで、異なる作品であっても、ランドスケープの観点からは地続きであって、関係性を定義づけられるものです。さらに樋口さんは、広域の読み解きからミクロ~マクロへのスケールによってデザインの形態と解像度を上げていく、その要素を一覧表にわかりやすく整理しておられました。平面図にデザインを書き込む前に、コンセプトからリサーチ内容などのプロセスをこういった一覧表で整理するだけでも、作品の世界観をクライアントへ分かりやすく伝えることができると思います。

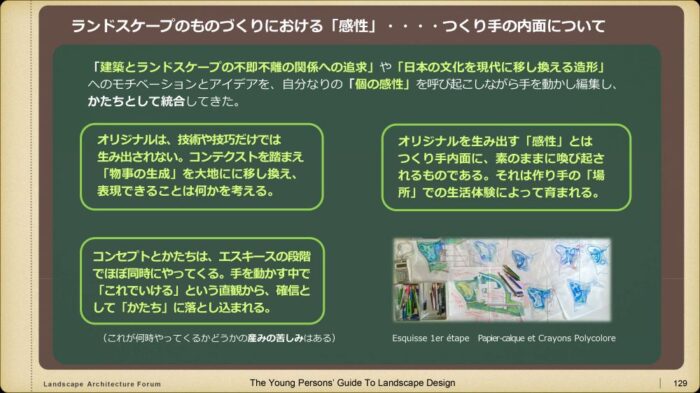

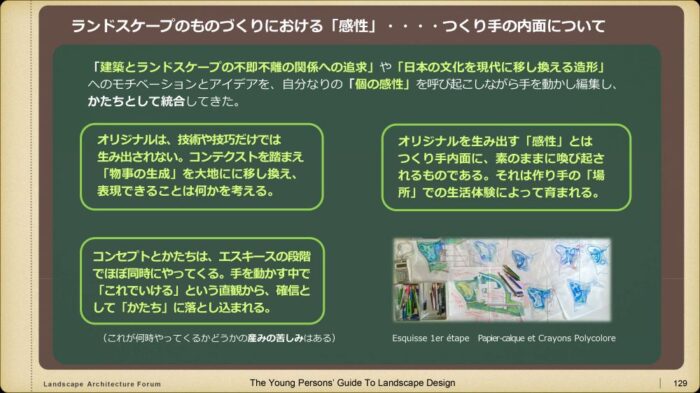

⑤ランドスケープのものづくりにおける「感性」・・つくり手の内面について

この章では、以下の通りにまとめておられました。

この章では、以下の通りにまとめておられました。

・オリジナルは、技術や技巧だけでは生み出されない。コンテクストを踏まえ「物事の生成」を大地に移し換え、表現できることは何かを考える。

・オリジナルを生み出す「感性」とはつくり手内面に、素のままに呼び起こされるものである。それはつくり手の「場所」での生活体験によって育まれる。

・コンセプトとかたちは、エスキースの段階でほぼ同時にやってくる。手を動かす中で「これでいける」という直感から、確信として「かたち」に落とし込まれる。

今回の特別講義は、まるで樋口さんの頭の中を覗かせて頂いたかのようで、ものすごい情報量でした。樋口さんのバックボーンである、建築・インテリア、そしてランドスケープと相まって、サイトを超えたコラボレーションが作品の中ににじみ出ているようでした。ご講演頂いた内容のボリュームは、学生にとっては、まるで終わりが見えない長い道のりに感じたかもしれません。しかしながら、人の数だけ原風景があるように、つくり手それぞれに答えが導き出される、いわば答えの無いデザイン領域がランドスケープデザインなのではないかと思います。それでも、顔の知らない誰かの未来のために、多くの人に喜ばれるランドスケープ(風景)をつくることを楽しんでいっていただけると良いです。

京都芸術大学通信教育部ランドスケープデザインコースでは、ランドスケープデザインを多面的な視点から学ぶことができます。私たちと一緒にランドスケープを学んでみませんか。

ランドスケープデザインコース| 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

さて、少し話が横道に逸れますが、ランドスケープデザインコースには多くの実務家が非常勤講師としてスクーリングを担当下さっております。通信教育部ならではのカリキュラム構成により、学生が直接対面できない先生方も沢山おられますが、たとえ講師の先生と対面できるとしても、2日間という限られた時間内でシラバスに沿って授業が進んでいくので、講師の方の人生や思想に触れる機会は滅多にありません。そういう意味で、この特別講義は、学生が実務家としての人生や思想そのものに触れることができる貴重な機会であり、ここでの見聞が学生の人生を後押しするきっかけになるのではないかと私は考えます。それでは、樋口さんの講演について、全てをご紹介することはできませんが、リーフレットからも『拘り』がビシバシと伝わってくる内容について、私が印象に残ったことを簡単にご紹介致しましょう。

まず、樋口豊氏のプロフィールから始めます。樋口さんは、大学卒業後、株式会社竹中工務店名古屋支店設計部のランドスケープデザイン分野のインハウスデザイナーとして、長年業務に携わっておられました。昨年2024年に定年退職され、今は個人事務所にて名古屋を拠点に設計活動されています。業務の傍ら、金城学院大学の非常勤講師や市町村の景観審議委員など、社会活動にも精力的に活動されていらっしゃいます。樋口さんは在学中にインテリアデザインを学び、竹中工務店へ就職。就職後は建築設計・インテリアデザイン業務に従事されていましたが、ある大きなプロジェクトをきっかけに、樋口さんの人生に影響をもたらす、ある人物に出会います。そのご縁から、今まで従事していた建築・インテリアデザインからランドスケープデザインへ転身されたという、異色の経歴を持つ樋口さんです。当校の通信教育部で学ぶ学生も、異業種からランドスケープデザイナーへチャレンジされる方が殆どだと思います。そういった意味で、こうした樋口さんの生き方は、学生の心にどんな風に映るでしょうか?

和魂洋才のランドスケープアーキテクト 小林忠夫との出会い~

樋口さんをランドスケープの世界に誘い込んだ方は、かつて竹中工務店設計部のインハウスデザイナーとして造園業界にその名をとどろかせた故小林忠夫氏です。氏は1980年代を代表するランドスケープアーキテクトで、きわめて作家性の高い先進的な作品がゼネコン設計部から生み出されたことが、日本の造園界で大きな反響をもたらしました。バリバリの建築の方だった樋口さんが傾倒してしまうほどの魅力的な人物、小林忠夫氏は、私と同じ母校(東京農業大学)というのもあり、私が在学中には幾度となくお名前を耳にしていました。樋口さんのお話から、故小林忠夫氏の実務家としての一面を伺い知ることができました。

樋口さんをランドスケープの世界に誘い込んだ方は、かつて竹中工務店設計部のインハウスデザイナーとして造園業界にその名をとどろかせた故小林忠夫氏です。氏は1980年代を代表するランドスケープアーキテクトで、きわめて作家性の高い先進的な作品がゼネコン設計部から生み出されたことが、日本の造園界で大きな反響をもたらしました。バリバリの建築の方だった樋口さんが傾倒してしまうほどの魅力的な人物、小林忠夫氏は、私と同じ母校(東京農業大学)というのもあり、私が在学中には幾度となくお名前を耳にしていました。樋口さんのお話から、故小林忠夫氏の実務家としての一面を伺い知ることができました。どのように私たちは「白地の大地」にデザインのイメージを結ぶか?~

ランドスケープデザイン領域において、その場所固有の価値を見つける姿勢について、お話頂きました。ランドスケープデザインはどんな対象地でもその場所が持つ固有の価値があり、それをデザイナーが持つコンテクストへの着眼、デザインセンスや感性、空間化するスキルと融合し、白地の大地に形の造形が生み出される。そういったランドスケープならではの「ものづくり」について、4つのテーマから丁寧に掘り下げてくださいました。

ランドスケープデザイン領域において、その場所固有の価値を見つける姿勢について、お話頂きました。ランドスケープデザインはどんな対象地でもその場所が持つ固有の価値があり、それをデザイナーが持つコンテクストへの着眼、デザインセンスや感性、空間化するスキルと融合し、白地の大地に形の造形が生み出される。そういったランドスケープならではの「ものづくり」について、4つのテーマから丁寧に掘り下げてくださいました。①ランドスケープアーキテクトの職能的な拠り所

そもそも、ランドスケープデザインとは、どこをデザインするのか?とても基本的なことですが、「敷地境界を越えて思考することの大切さ」について図をもとに説明くださいました。スクーリング課題でも、対象地の中だけで終わらせてしまう学生を幾度となく見かけます。建築と周辺環境との間に「相互作用を発生させる」ことの意味について共感しました。その他、ランドスケープアーキテクトの職能は、その土地の人が気付かない価値を発見し、造形を通して浮かび上がらせることが職能であり、作り手であるデザイナーとして感性の基盤として「原風景を相対化させる」ことの重要性を語っておられました。

そもそも、ランドスケープデザインとは、どこをデザインするのか?とても基本的なことですが、「敷地境界を越えて思考することの大切さ」について図をもとに説明くださいました。スクーリング課題でも、対象地の中だけで終わらせてしまう学生を幾度となく見かけます。建築と周辺環境との間に「相互作用を発生させる」ことの意味について共感しました。その他、ランドスケープアーキテクトの職能は、その土地の人が気付かない価値を発見し、造形を通して浮かび上がらせることが職能であり、作り手であるデザイナーとして感性の基盤として「原風景を相対化させる」ことの重要性を語っておられました。②コンテクストへの構え

この章では、対象地の読み解きからジャンプする際のデザイン力をどう養うべきか。といったところでしょうか。樋口さんは、歴史文化からそのモチーフに込められた象徴性を見つけ出し、ジャンルを超えた「引用と混交」について語っておられました。樋口さんは造詣が深く、多趣味な方と言わんばかりのコンテンツが続きます。レコードのジャケット、山水画、日本庭園、西洋庭園、建築・・・画像を見ただけでも、著名な作品やデザイナーの名前から、とても鮮やかに次から次へとストーリー展開していきます。

その中で、私が興味を持ったのは、借景庭園のお話です。京都には、比叡山を借景とした有名な庭園として、圓通寺と正伝寺がありますが、樋口さんは視点場と視対象を広域図上で借景軸を読み解き、図解されていました。東5度の方角で二つの庭園の景観軸が一致するという解釈です。面白いです。実際に庭園に訪れると二つの庭で比叡山が見えるので、至極当たり前のことを仰られているのですが、その当たり前なことに気が付くかどうか、アンテナを張れるかが大事だと思います。ランドスケープアーキテクトは、対象地を広域から読み解く術を身に着けることが非常に重要です。圓通寺と正伝寺の庭の違いを知るだけでも興味深いので、ご興味があれば、是非足を運んで比べてみてください。

③作り手自身の物語性

ランドスケープの職能のところで、感性の基盤として「原風景を相対化させる」とありました。樋口さんのご出身である京都市右京区嵯峨をベースに分析し、ご自身の原風景を細やかに語ってくださいました。皆さんの故郷の徒歩1キロ圏内には、どんな素晴らしい自然資源や原風景となる要素があるでしょうか。見つけてみてください。

④空間化へのスキルと圧力

いよいよ、ランドスケープの実践編。空間への「つくられ方」です。どうやって白地の大地にデザインをするか?の答えに近づいてきました。樋口さんが担当された2つの事例作品を紹介頂きました。まず、長久手市のプロジェクトである「井口洋夫記念ホール・ランドスケープ」と瀬戸市のプロジェクトである「テックカンパニー・ランドスケープ」の二つです。いずれも愛知県が対象地であり、樋口さんは、航空写真にみえる広域の視点から、二つの事例を読み解いておられたのに興味を持ちました。長久手と瀬戸の間に大草丘陵があり、それを境とした特徴的な土地利用による場所の様相を手掛かりに「水の風景」の創出を共通テーマとし、地域固有のランドスケープを目指したとおっしゃられていました。それぞれ違ったクライアントで、異なる作品であっても、ランドスケープの観点からは地続きであって、関係性を定義づけられるものです。さらに樋口さんは、広域の読み解きからミクロ~マクロへのスケールによってデザインの形態と解像度を上げていく、その要素を一覧表にわかりやすく整理しておられました。平面図にデザインを書き込む前に、コンセプトからリサーチ内容などのプロセスをこういった一覧表で整理するだけでも、作品の世界観をクライアントへ分かりやすく伝えることができると思います。

いよいよ、ランドスケープの実践編。空間への「つくられ方」です。どうやって白地の大地にデザインをするか?の答えに近づいてきました。樋口さんが担当された2つの事例作品を紹介頂きました。まず、長久手市のプロジェクトである「井口洋夫記念ホール・ランドスケープ」と瀬戸市のプロジェクトである「テックカンパニー・ランドスケープ」の二つです。いずれも愛知県が対象地であり、樋口さんは、航空写真にみえる広域の視点から、二つの事例を読み解いておられたのに興味を持ちました。長久手と瀬戸の間に大草丘陵があり、それを境とした特徴的な土地利用による場所の様相を手掛かりに「水の風景」の創出を共通テーマとし、地域固有のランドスケープを目指したとおっしゃられていました。それぞれ違ったクライアントで、異なる作品であっても、ランドスケープの観点からは地続きであって、関係性を定義づけられるものです。さらに樋口さんは、広域の読み解きからミクロ~マクロへのスケールによってデザインの形態と解像度を上げていく、その要素を一覧表にわかりやすく整理しておられました。平面図にデザインを書き込む前に、コンセプトからリサーチ内容などのプロセスをこういった一覧表で整理するだけでも、作品の世界観をクライアントへ分かりやすく伝えることができると思います。⑤ランドスケープのものづくりにおける「感性」・・つくり手の内面について

この章では、以下の通りにまとめておられました。

この章では、以下の通りにまとめておられました。・オリジナルは、技術や技巧だけでは生み出されない。コンテクストを踏まえ「物事の生成」を大地に移し換え、表現できることは何かを考える。

・オリジナルを生み出す「感性」とはつくり手内面に、素のままに呼び起こされるものである。それはつくり手の「場所」での生活体験によって育まれる。

・コンセプトとかたちは、エスキースの段階でほぼ同時にやってくる。手を動かす中で「これでいける」という直感から、確信として「かたち」に落とし込まれる。

今回の特別講義は、まるで樋口さんの頭の中を覗かせて頂いたかのようで、ものすごい情報量でした。樋口さんのバックボーンである、建築・インテリア、そしてランドスケープと相まって、サイトを超えたコラボレーションが作品の中ににじみ出ているようでした。ご講演頂いた内容のボリュームは、学生にとっては、まるで終わりが見えない長い道のりに感じたかもしれません。しかしながら、人の数だけ原風景があるように、つくり手それぞれに答えが導き出される、いわば答えの無いデザイン領域がランドスケープデザインなのではないかと思います。それでも、顔の知らない誰かの未来のために、多くの人に喜ばれるランドスケープ(風景)をつくることを楽しんでいっていただけると良いです。

京都芸術大学通信教育部ランドスケープデザインコースでは、ランドスケープデザインを多面的な視点から学ぶことができます。私たちと一緒にランドスケープを学んでみませんか。

ランドスケープデザインコース| 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

ランドスケープデザインコース

2024年01月31日

【ランドスケープデザインコース】すまいと庭をデザインする楽しさ

こんにちは。ランドスケープデザインコース業務担当非常勤講師の大嶋陽子です。今回は12月に行われた「環境デザイン[ランドスケープデザイン]IV-1 設計3 すま…

-

ランドスケープデザインコース

2024年05月26日

【ランドスケープデザインコース】ようこそ、ランドの世界へ。

ようこそランドスケープデザインコースへ。 こんにちは、業務担当の片木です。 今年も、新年度が爽やかにスタートしました。今回は私たち、業務担当講師についてご紹…

-

ランドスケープデザインコース

2022年08月31日

【ランドスケープデザインコース】佐々木葉先生 特別講義「風景はどこにあるか」

ランドスケープデザインコース業務担当非常勤教員の木村です。7/9(土)、外苑キャンパスにおいて、ランドスケープデザインコースの特別講義が行われました。 本講義で…