アートライティングコース

- アートライティングコース 記事一覧

- 【アートライティングコース】「物書きのように見せることでしか、本当に物書きにはなれない」 J.-M. G. ル・クレジオ

2025年02月18日

【アートライティングコース】「物書きのように見せることでしか、本当に物書きにはなれない」 J.-M. G. ル・クレジオ

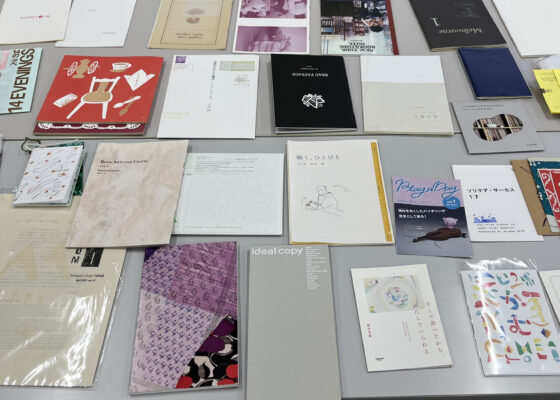

2024年度卒業制作展風景(通学課程文芸表現学科)

いよいよ2月ですね。梅の便りが待たれるこの頃、みなさまいかがお過ごしでしょうか。アートライティングコースの教員上村です。

いまや全国の芸術大学で卒展シーズンです。芸術系の大学が集中する京都でも、各大学や美術館で次々に展覧会が行われています。本学も今まさに通学課程の学部・大学院の卒業制作展で、千客万来引きも切らず、キャンパス中が賑わっています。来月には通信教育部の卒業制作展が待っていて、これまた全国から大勢の観覧者が押し寄せることでしょう。

そんななかに、アートライティングコースのみなさんも卒業研究の成果を出されます。

でも文字なんです!

絵画や工芸、建築模型や映像インスタレーションに混じって、文章による成果物というのは、いかにも地味です。

そのあたり、通学課程の文芸表現学科は実にうまく心得ています。それぞれの学生の作品は、1冊1冊が文庫本の体裁に製本されて陳列されています。表紙はデザイン系の学生にあしらってもらいお洒落です。文章の抜粋を大きく印字したものが会場に並び、まあなんとも見事です。さらにはコーヒーも供されて、快適なブックカフェよろしく、ゆっくり腰掛けて読書に耽ることもできます。

ああ、うらやましい。中身以上に見映えが良いのではないか、などと、つい僻事を思いそうになりますが、きっとそんなことはありません。一方、通信教育課程の卒業制作展は卒業生の数も多く、京都にお住いでないかたが大半のため、基本はオンラインで行い、現物展示もパネルが中心となってしまいます。しかし見た目以上に中身が素晴らしいです(きっと)。

見た目、見映えがどうこうと書いてしまいました。もちろん、中身が勝負なのは言うまでもありません。しかし中身と外見が微妙に繋がっているのが人間です。学ぶ、という行為はまさに外のものを内面化する作業でもあります。「学ぶ」が「真似ぶ」から来ているとおり、人間個人の内面から何かをひねり出そうとしても多寡がしれていて、自分自身を作り変え、成長させるには外のものに習う/倣うことが大切です。習いごとをするのに、形から入る、あるいはまずは道具から揃える、という方もいらっしゃるかもしれませんが、それはあながち間違ってはいません。体に接続するモノを変えることで、やっと頑なな内面も揺らぎ始めます。

冒頭に掲げました言葉は、フランスの小説家ル・クレジオが雑誌のインタビューで語った言葉です。20世紀後半、さまざまに実験的な小説を書き、小説家になるべくしてなったかのような彼が「物書きのように見せることでしか本当の物書きになれない」と言うのは、やはり書くことが単なる内面の営みではなく、身体的な振る舞いによってこそ、あるべき(そしてまだ自分のものになっていない)執筆者の姿を手に入れる、ということを示唆しているように思われます。そうしたことを考えるなら、自分の書いたものを書物のかたちに装丁して本棚に並べる、というのも、決して京都で言うところの「やつし」とは限らず、文章を書物として空間のなかに外在化させることで自分自身を物書きにする努力と言えるように思います。

通信教育でアートライティングを学ばれたみなさんも、パソコンやクラウド上にテキストデータを蓄積するだけでなく、一度それを印字するなり、版木に掘るなり、しっかりした物質的な存在に置き換えることで、あらためて見えてくるものがあるかもしれませんね。

しかしたとえデータであっても卒業の成果物を外部に示すというのは、それぞれの個的な営みが他者と接して抵抗(手応え)を得る貴重な機会です。来月の卒業制作展は最後のそして最大の学習機会となることでしょう。いまから楽しみです。

アートライティングコース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

アートライティングコース

2024年04月23日

【アートライティングコース】アートライティングって何?

こんにちは。 アートライティングコース教員の大辻都です。 桜の時期を過ぎても、ユキヤナギ、レンギョウ、チューリップと色鮮やかな花々が次々目を楽しませてくれる季…

-

アートライティングコース

2024年12月24日

【アートライティングコース】アートライティングの文章心得、伝授します

こんにちは。 アートライティングコース教員の大辻都です。 夏の暑さで紅葉の時期がかつてないほど遅くなり、秋と冬とが同時に訪れたような、ちょっと不思議な12月を…

-

アートライティングコース

2024年01月23日

【アートライティングコース】アートの基礎体力を鍛えて書く

本記事は2022年12月に掲載した記事の再掲です。アートライティングコースへ入学を検討されている方からよくいただく質問にお答えしています。ぜひご参考ください。 …