アートライティングコース

- アートライティングコース 記事一覧

- 【アートライティングコース】アートライティングの文章心得、伝授します

2024年12月24日

【アートライティングコース】アートライティングの文章心得、伝授します

こんにちは。

アートライティングコース教員の大辻都です。

夏の暑さで紅葉の時期がかつてないほど遅くなり、秋と冬とが同時に訪れたような、ちょっと不思議な12月を迎えました。2024年ももうまもなく終わりですね。

この時期、今年度卒業を目指すコースの学生たちは、卒業制作完成までの追い込みに入っています。

アートライティングコースの卒業制作では、学生それぞれが自由にテーマや形式を選んだ上でアートライティング作品を仕上げることになっています。

では、アートライティングとは何か? これまでいろいろなところで説明してきていますが、ひと言で表現するとしたら「芸術や文化を対象にしたテキスト(文章作品)」と言えるでしょうか。

通信教育課程Blog【アートライティングコース】アートライティングって何?

意外に広いアートライティングの範囲

芸術も文化もよく聞かれる言葉だけにあまり突き詰めて考えたことのある方は少ないかもしれませんが、どちらも人間の営みによって生み出されるもの。日常的なものも貴重なものも含め、一般にイメージされる「アート」より広い範囲をカバーする言葉だとわかります。学生たちの卒業制作を見ていただければ、「アートライティング」もまた、多くの方々が考えるより広がりがあることに気づかれるでしょう。いくつか、昨年の例を挙げてみましょう。

身近な人の死と絡めた写真論、災害をテーマにした小説と現実の災害の関係性をめぐる考察、視覚障害のある女性の芸能集団・瞽女(ごぜ)の研究、美術教育実践の記録、画家ムンクと考える不安の攻略法、人間とテクノロジーの関係性をテーマとする現代アート評、雲を題材にしたアートと科学の考察、洞爺湖畔三十三観世音菩薩をめぐる紀行文、自らの書作品制作の記録、日本におけるストリートアート考察……。

ざっと取り出してみただけでも、これだけバラエティに富んでいるのです。

美術や映画、文芸批評はもちろん王道的なアートライティングですが、発掘した古い資料の編集や記録、旅先で出会った未知なる文化を記した紀行文、自身が制作した芸術作品の解説文などもそこには含まれます。

卒業制作には学生それぞれの関心と問題意識がはっきり表れるため、読む方もそのパワーに巻き込まれつつ付き合うことになります。美術館廻りが大好きで、鑑賞した作品について書きまとめてみたいと語っていた学生が絵画をテーマとするアートライティングを完成させたり、自ら舞台に立つ学生やプロのデザイナーとしてキャリアを築いてきた学生がそれぞれの貴重な経験を言語化したりという姿を目のあたりにすることは、教員にとっても感慨深く、時に発見に満ちた体験です。

「文章を書くことに憧れるけれど、どちらかといえば苦手」。そんな彼/彼女たちからさえ、入学当初はそんな不安の声が聞こえてきました。

それでもその後、さまざまな科目を学ぶ中でメキメキ力をつけていく様子に出会うことは少なくありませんでした。

そこで今日は、彼らにも伝えてきた文章を書く心得を次の4つの観点・「具体的」が素敵な文章の近道、・感想文でいい、・アートライティングにもストーリーは必要、・視覚効果を考えるからご紹介してみましょう。

「具体的」が素敵な文章の近道

コースに入って最初に受けることを勧めている「ディスクリプション」の授業では、身近にある愛用品や知っている町について記述してもらいますが、「どう書けばいいかわからない」という人にはまずは観察して捉えた対象を「具体的」に書くようアドバイスしています。

好きなものを表現するのに「ヤバい」しか言葉が出てこない現状をどうするかという新書が話題になっているようですが、これもやはり具体的に表現するのが一番だと思いますね。

鑑賞した絵について書くのであれば、何がどんな配置で描かれていて、どんな色が使われているかといった視覚的な情報はもちろん、絵の具の盛り上がりはどんな感じか、さらには鑑賞した空間はどんな場所で、どんな音が聞こえていたかなど。

具体的な言葉なら、ていねいに観察すれば誰にだって生み出せるはずです。「どう書けばいいかわからない」という人は、書くことを前に肩に力が入っている人がほとんど。何か観念的なこと、高尚で素晴らしいことを書かねばいけないというプレッシャーが強いのだと思います。

それよりも、捉えたものを具体的に表現した文章を書くよう努めれば、十分素敵な文章になりうると思います。

感想文でいい

論文は感想文ではない、とはよく言われることです。では批評文やエッセイはどうか? 私は批評もエッセイも、大きな意味で感想文であっていいと思います。

ただし、扱う対象をめぐって「私はこう感じた」と自分ひとりだけの思いに閉じたまま終わってしまうのでは、文章としてあまりに幼い。たとえ私の感想であっても、それが他者にも共有されるような広がりが意識された文章であれば「感想文上等」と思うのです。

そして文章において、「自分ひとりだけの思い」と似て非なる大切なことが「自分ごととして書く」ということです。

ある文章を読んでいて、なんだか巻き込まれる、心を掴まれる理由は、たいてい書き手自身が書かれている事柄に強くコミットしていることにあるような気がします。それで、自分ごととして書くことの大切さをよく言うのですが、これは時々誤解されるように、私小説的にプライベートなことを晒せという意味ではまったくありません。なんとなく選んでみたテーマを調べて綺麗にまとめただけの文章よりも、書き手の問題意識の在処が伝わってくるような文章の方がはるかに魅力的だという、これまで多くの文章を読んだ上での実感です。

アートライティングにもストーリーは必要

書きたいことは定まっているとして、さてどういう順番で何を書くか? これはあらゆる文章を書く上での知恵の絞りどころです。

論文と違って感想文でいいのだったら、思いつくままに書けばいいだろう。そんなふうに書かれた文章は、よほどの天才の手になるのでない限り、読めたものではありません。

構成や流れといった意識がない文章はたいがいダラけていて、読者にとっては読み進めるのがつらいものとなりがちです。

ストーリーや伏線というと小説の専売特許と思われるでしょうが、じつは小説以外の文章を書く時にも必要な発想です。小説で冒頭に人物や背景を説明しておくように、取り上げる対象を最低限説明し、これから何を語ろうとしているのか読者と共有しておくことは基本です。書き手だけが了解済みで、必要な説明や紹介を省いたまま本筋に入る文章は、読者を置いてきぼりにしてしまいがちですから。

そして、作品全体の中で書くべき要素をどの順番で配置するか、つまり何を先に語って何を後に語るか、その判断次第で同じ内容が読みやすくも読みにくくも、また面白くもつまらなくもなるものです。

要するに、小説にあるようなストーリー作りは、アートライティングに、ひいてはあらゆる文章にとっても大事な作業だと言えます。

視覚効果を考える

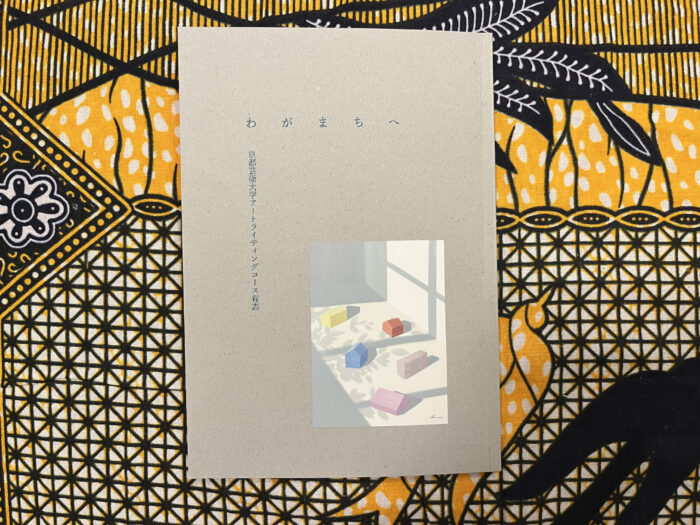

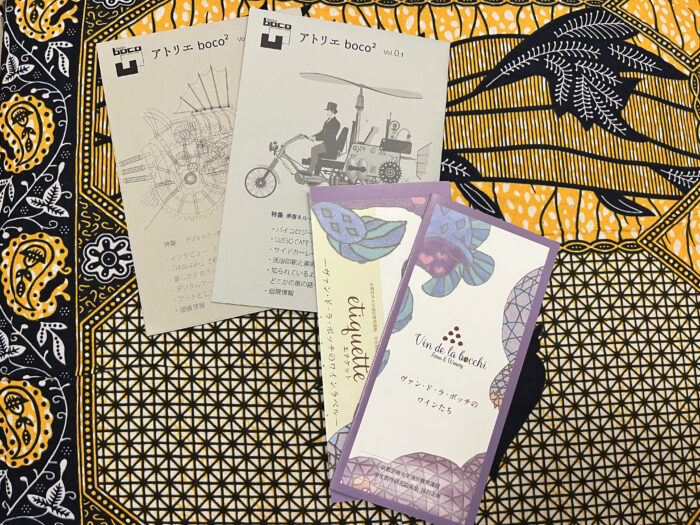

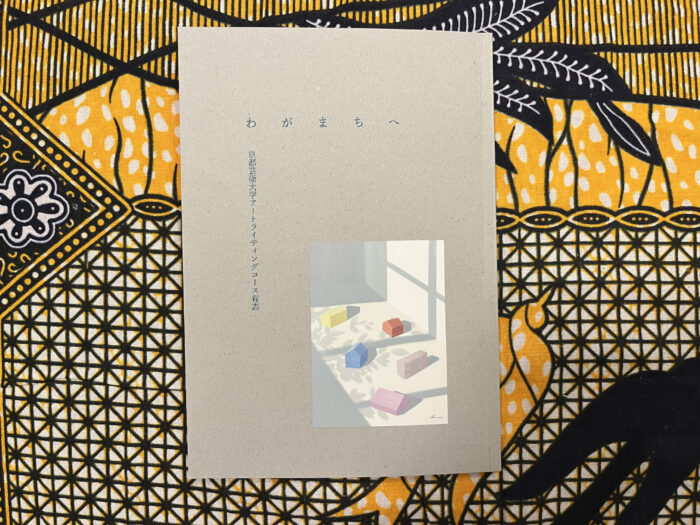

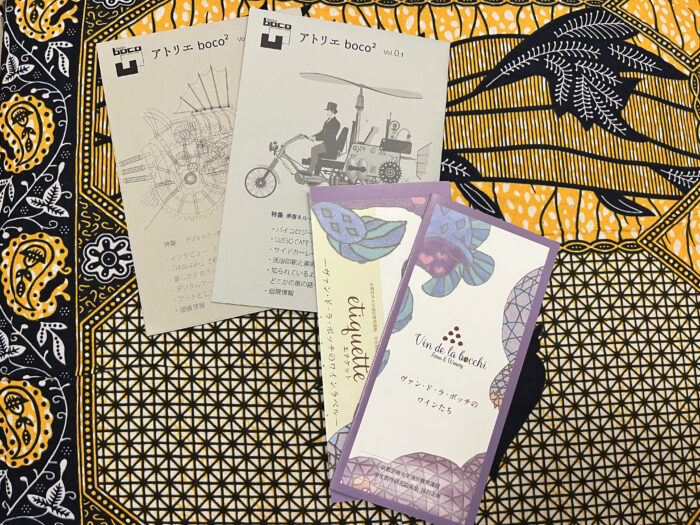

ところで、最近アートライティングコースではZINE作りが流行しています。以前、コースの教員たちが執筆者となり、『綴』というZINEを刊行したのですが、その後、コース学生のグループ、あるいは個人での作成が盛んになっており、紙選びやフォントにもこだわった力作をいただくこともしばしばです。

この流行のきっかけには、自分の書いた文章を紙ものの作品に仕立てる藝術学舎講座「アートライティングと届けるかたち」の存在も大きいと思います。

通信教育課程Blog:【アートライティングコース】「書物は熟しきった果実のように私の手のなかではじけ、あるいは、魔法の花のように花びらをひろげて行く」エイゼンシュテイン

電子書籍やオンラインで文字を読む機会が増え、相対的に紙の書籍が少なくなりつつある時代になり、かえって紙の手触りや装丁、活字の配列などが「よさ」として見直されてきているようです。

電子書籍やオンラインで文字を読む機会が増え、相対的に紙の書籍が少なくなりつつある時代になり、かえって紙の手触りや装丁、活字の配列などが「よさ」として見直されてきているようです。

今私が書いている文章は、オンラインでは標準的な横書き、左詰、改行多めで表示されているはずですが、もし紙のページであれば、書き手の判断次第で視覚的な効果を変化させることができます。

段落の作り方に絶対的な決まりはありませんが、私は1段落1色と考えます。要するに、同じ話題の文をいくつか集めて塊にしたものが1段落です。その話題が転換するとき改行されて、最初が1文字分下がる。そのことで読者は、視覚的にも話題の推移を認められます。

また、ページの中で空白を多く作りたければ、改行を多めにする手もありますし、逆に改行少なめでみっしりとした密度を感じさせることも可能です。

同じく、視覚的な効果は文字の使い分けでも出すことができます。ひらがな表記を多めに使うと字面が柔らかく見えますし、漢字を多めにして重厚な雰囲気を出したいという判断もあり得ます。

内容はもちろんですが、字面の印象も読み手の読後感に結構影響してくるものです。お手持ちの愛読書がどんな字面になっているか、少し意識して眺め、自分が書くときにも工夫してみてはいかがでしょうか?

以上、アートライティングの「心得」と思えることをいくつか挙げてみました。ご自身が書く上でのヒントとなれば嬉しく思います。

アートライティングコース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

アートライティングコース教員の大辻都です。

夏の暑さで紅葉の時期がかつてないほど遅くなり、秋と冬とが同時に訪れたような、ちょっと不思議な12月を迎えました。2024年ももうまもなく終わりですね。

この時期、今年度卒業を目指すコースの学生たちは、卒業制作完成までの追い込みに入っています。

アートライティングコースの卒業制作では、学生それぞれが自由にテーマや形式を選んだ上でアートライティング作品を仕上げることになっています。

では、アートライティングとは何か? これまでいろいろなところで説明してきていますが、ひと言で表現するとしたら「芸術や文化を対象にしたテキスト(文章作品)」と言えるでしょうか。

通信教育課程Blog【アートライティングコース】アートライティングって何?

意外に広いアートライティングの範囲

芸術も文化もよく聞かれる言葉だけにあまり突き詰めて考えたことのある方は少ないかもしれませんが、どちらも人間の営みによって生み出されるもの。日常的なものも貴重なものも含め、一般にイメージされる「アート」より広い範囲をカバーする言葉だとわかります。学生たちの卒業制作を見ていただければ、「アートライティング」もまた、多くの方々が考えるより広がりがあることに気づかれるでしょう。いくつか、昨年の例を挙げてみましょう。

身近な人の死と絡めた写真論、災害をテーマにした小説と現実の災害の関係性をめぐる考察、視覚障害のある女性の芸能集団・瞽女(ごぜ)の研究、美術教育実践の記録、画家ムンクと考える不安の攻略法、人間とテクノロジーの関係性をテーマとする現代アート評、雲を題材にしたアートと科学の考察、洞爺湖畔三十三観世音菩薩をめぐる紀行文、自らの書作品制作の記録、日本におけるストリートアート考察……。

ざっと取り出してみただけでも、これだけバラエティに富んでいるのです。

美術や映画、文芸批評はもちろん王道的なアートライティングですが、発掘した古い資料の編集や記録、旅先で出会った未知なる文化を記した紀行文、自身が制作した芸術作品の解説文などもそこには含まれます。

卒業制作には学生それぞれの関心と問題意識がはっきり表れるため、読む方もそのパワーに巻き込まれつつ付き合うことになります。美術館廻りが大好きで、鑑賞した作品について書きまとめてみたいと語っていた学生が絵画をテーマとするアートライティングを完成させたり、自ら舞台に立つ学生やプロのデザイナーとしてキャリアを築いてきた学生がそれぞれの貴重な経験を言語化したりという姿を目のあたりにすることは、教員にとっても感慨深く、時に発見に満ちた体験です。

「文章を書くことに憧れるけれど、どちらかといえば苦手」。そんな彼/彼女たちからさえ、入学当初はそんな不安の声が聞こえてきました。

それでもその後、さまざまな科目を学ぶ中でメキメキ力をつけていく様子に出会うことは少なくありませんでした。

そこで今日は、彼らにも伝えてきた文章を書く心得を次の4つの観点・「具体的」が素敵な文章の近道、・感想文でいい、・アートライティングにもストーリーは必要、・視覚効果を考えるからご紹介してみましょう。

「具体的」が素敵な文章の近道

コースに入って最初に受けることを勧めている「ディスクリプション」の授業では、身近にある愛用品や知っている町について記述してもらいますが、「どう書けばいいかわからない」という人にはまずは観察して捉えた対象を「具体的」に書くようアドバイスしています。

好きなものを表現するのに「ヤバい」しか言葉が出てこない現状をどうするかという新書が話題になっているようですが、これもやはり具体的に表現するのが一番だと思いますね。

鑑賞した絵について書くのであれば、何がどんな配置で描かれていて、どんな色が使われているかといった視覚的な情報はもちろん、絵の具の盛り上がりはどんな感じか、さらには鑑賞した空間はどんな場所で、どんな音が聞こえていたかなど。

具体的な言葉なら、ていねいに観察すれば誰にだって生み出せるはずです。「どう書けばいいかわからない」という人は、書くことを前に肩に力が入っている人がほとんど。何か観念的なこと、高尚で素晴らしいことを書かねばいけないというプレッシャーが強いのだと思います。

それよりも、捉えたものを具体的に表現した文章を書くよう努めれば、十分素敵な文章になりうると思います。

感想文でいい

論文は感想文ではない、とはよく言われることです。では批評文やエッセイはどうか? 私は批評もエッセイも、大きな意味で感想文であっていいと思います。

ただし、扱う対象をめぐって「私はこう感じた」と自分ひとりだけの思いに閉じたまま終わってしまうのでは、文章としてあまりに幼い。たとえ私の感想であっても、それが他者にも共有されるような広がりが意識された文章であれば「感想文上等」と思うのです。

そして文章において、「自分ひとりだけの思い」と似て非なる大切なことが「自分ごととして書く」ということです。

ある文章を読んでいて、なんだか巻き込まれる、心を掴まれる理由は、たいてい書き手自身が書かれている事柄に強くコミットしていることにあるような気がします。それで、自分ごととして書くことの大切さをよく言うのですが、これは時々誤解されるように、私小説的にプライベートなことを晒せという意味ではまったくありません。なんとなく選んでみたテーマを調べて綺麗にまとめただけの文章よりも、書き手の問題意識の在処が伝わってくるような文章の方がはるかに魅力的だという、これまで多くの文章を読んだ上での実感です。

アートライティングにもストーリーは必要

書きたいことは定まっているとして、さてどういう順番で何を書くか? これはあらゆる文章を書く上での知恵の絞りどころです。

論文と違って感想文でいいのだったら、思いつくままに書けばいいだろう。そんなふうに書かれた文章は、よほどの天才の手になるのでない限り、読めたものではありません。

構成や流れといった意識がない文章はたいがいダラけていて、読者にとっては読み進めるのがつらいものとなりがちです。

ストーリーや伏線というと小説の専売特許と思われるでしょうが、じつは小説以外の文章を書く時にも必要な発想です。小説で冒頭に人物や背景を説明しておくように、取り上げる対象を最低限説明し、これから何を語ろうとしているのか読者と共有しておくことは基本です。書き手だけが了解済みで、必要な説明や紹介を省いたまま本筋に入る文章は、読者を置いてきぼりにしてしまいがちですから。

そして、作品全体の中で書くべき要素をどの順番で配置するか、つまり何を先に語って何を後に語るか、その判断次第で同じ内容が読みやすくも読みにくくも、また面白くもつまらなくもなるものです。

要するに、小説にあるようなストーリー作りは、アートライティングに、ひいてはあらゆる文章にとっても大事な作業だと言えます。

視覚効果を考える

ところで、最近アートライティングコースではZINE作りが流行しています。以前、コースの教員たちが執筆者となり、『綴』というZINEを刊行したのですが、その後、コース学生のグループ、あるいは個人での作成が盛んになっており、紙選びやフォントにもこだわった力作をいただくこともしばしばです。

この流行のきっかけには、自分の書いた文章を紙ものの作品に仕立てる藝術学舎講座「アートライティングと届けるかたち」の存在も大きいと思います。

通信教育課程Blog:【アートライティングコース】「書物は熟しきった果実のように私の手のなかではじけ、あるいは、魔法の花のように花びらをひろげて行く」エイゼンシュテイン

電子書籍やオンラインで文字を読む機会が増え、相対的に紙の書籍が少なくなりつつある時代になり、かえって紙の手触りや装丁、活字の配列などが「よさ」として見直されてきているようです。

電子書籍やオンラインで文字を読む機会が増え、相対的に紙の書籍が少なくなりつつある時代になり、かえって紙の手触りや装丁、活字の配列などが「よさ」として見直されてきているようです。今私が書いている文章は、オンラインでは標準的な横書き、左詰、改行多めで表示されているはずですが、もし紙のページであれば、書き手の判断次第で視覚的な効果を変化させることができます。

段落の作り方に絶対的な決まりはありませんが、私は1段落1色と考えます。要するに、同じ話題の文をいくつか集めて塊にしたものが1段落です。その話題が転換するとき改行されて、最初が1文字分下がる。そのことで読者は、視覚的にも話題の推移を認められます。

また、ページの中で空白を多く作りたければ、改行を多めにする手もありますし、逆に改行少なめでみっしりとした密度を感じさせることも可能です。

同じく、視覚的な効果は文字の使い分けでも出すことができます。ひらがな表記を多めに使うと字面が柔らかく見えますし、漢字を多めにして重厚な雰囲気を出したいという判断もあり得ます。

内容はもちろんですが、字面の印象も読み手の読後感に結構影響してくるものです。お手持ちの愛読書がどんな字面になっているか、少し意識して眺め、自分が書くときにも工夫してみてはいかがでしょうか?

以上、アートライティングの「心得」と思えることをいくつか挙げてみました。ご自身が書く上でのヒントとなれば嬉しく思います。

アートライティングコース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

アートライティングコース

2024年04月23日

【アートライティングコース】アートライティングって何?

こんにちは。 アートライティングコース教員の大辻都です。 桜の時期を過ぎても、ユキヤナギ、レンギョウ、チューリップと色鮮やかな花々が次々目を楽しませてくれる季…

-

アートライティングコース

2020年06月12日

【アートライティングコース】「ぼくは白紙に向かい、思考していくだけだ。」(難波田史男「ノート」*)

はじめまして。「アートライティング特講1」を担当している君野隆久と申します。 最近、画家の難波田史男(1941-1974)についての文章を書いて、詩人の河津聖恵…

-

アートライティングコース

2021年05月20日

【アートライティングコース】「人と書とは、ともに老いる」孫過庭『書譜』(七世紀)

早々と梅雨入りを迎えたようですが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。 アートライティングコースの教員、上村博です。 先日、本コースではオンラインの新入生ガイダン…