食文化デザインコース

- 食文化デザインコース 記事一覧

- 【食文化デザインコース】学生さんが課外授業でメディアに挑戦しました ~FMヨコハマ「FUTURESCAPE」~

2025年03月31日

【食文化デザインコース】学生さんが課外授業でメディアに挑戦しました ~FMヨコハマ「FUTURESCAPE」~

こんにちは。食文化デザイン研究室の宇城安都美です。

こんにちは。食文化デザイン研究室の宇城安都美です。課外授業の一環として食文化デザインコースの学生さんたちが、テレビとラジオにご出演いただいたのでその様子を2回に分けてレポートしています。こちらは第2弾のレポートとなります。

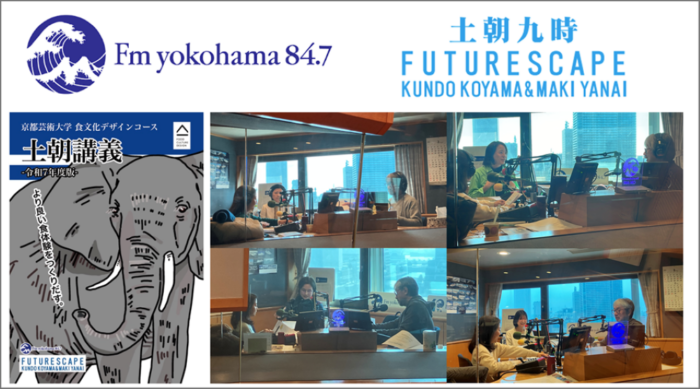

FMヨコハマ「FUTURESCAPE」

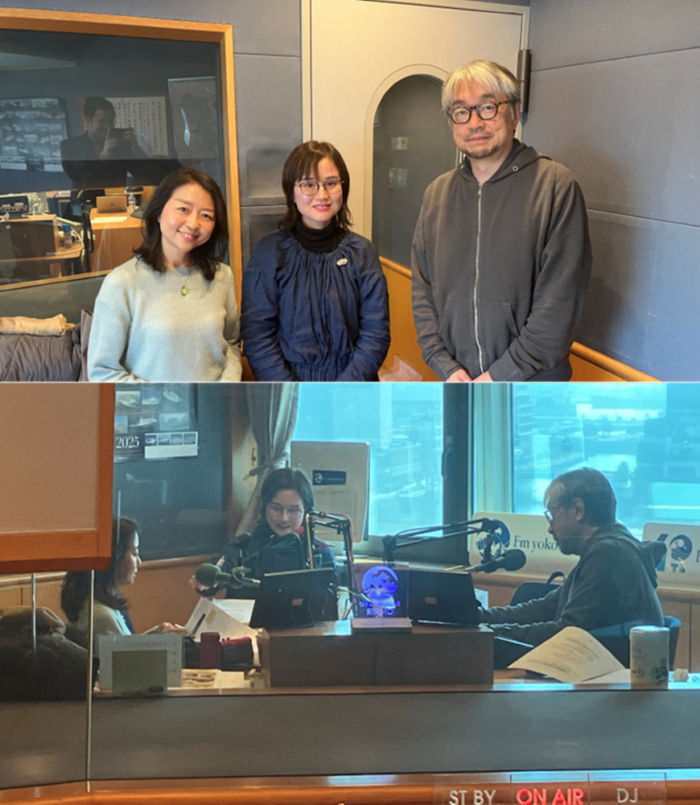

小山薫堂先生とDJの柳井麻希さんがDJをつとめるFMヨコハマのラジオ番組『FUTURESCAPE』で「京都芸術大学 食文化デザインコース土朝講義」を4回行いました。

「食を知ると、世界が広がる」というテーマのもと、食文化デザインコースで学ぶ4名の学生さんに登場していただき、この1年間で自身が学んだことを交えながら、3分間のミニ講義をしていただきました。

2/15(土)放送 「日本酒を知ると、伝統と革新の世界が広がる」

2/15(土)放送 「日本酒を知ると、伝統と革新の世界が広がる」第1回に登場した学生さんは、日本酒のお仕事をされている方。

アメリカ在住のときに「大吟醸と純米の違いは?」と聞かれて、日本人なのに自信をもって答えられなかったことが悔しくて、帰国してから新潟県の酒造企業の門を叩いたのだとか。そのときに「伝統とは、革新の連続なのだ」と気づいたのだそうです。

食文化デザインコースには、「伝統と革新を、もっと深く学びたい」という想いで入学され、大きな刺激と学びを得ているとのこと。食の世界で著名な先生方の事例やインタビューをたくさん聞けるのはオンラインならでは!と話されていました。学びが「点」から「線」、そして「面」へと広がっていく…そんな感覚を味わっているそうです。

「食に詳しくなるというよりも、食を通して人生が豊かになる学びですね。」と小山先生も話していらっしゃいました。

2/22(土)放送「食を知ると、おいしいの向こう側が見える!?」

2/22(土)放送「食を知ると、おいしいの向こう側が見える!?」第2回は観光で訪れた茶畑でいただいた一杯のお茶により人生が変わった方の講義です。元は中学の教師で、「世界に向けて日本文化を伝えていきましょう」と学生に指導する立場でありながら、お茶の本当の価値を全く知らなかったことに気づいたそうです。「この世界をもっと追求したい。」と感じ、その場で「働かせてほしい」と社長さんに直談判し、6年間の修行をされました。

岡根谷実里先生の「世界の食探究」で学ぶ「食の探究法」の講義で、「なぜ」を問いかけ続けることの大切さとフィールドワークの手法を学び、その土地の歴史や気候を調べていったそうです。するとお茶一杯から見えるその土地の暮らし、人々の決断、そして未来への想い、それらがのちに花開いている。探究を重ねるうちに、「おいしい」を伝えることの奥深さに気づかされたそうです。「美味しさ」の向こう側には、きっと誰かの物語が隠れている。という講義でした。

当日はスタジオで柳井さんと小山先生に水だし煎茶を飲んでいただき、おいしいお茶を味わっていただきました。お二人とも旨味のあるお茶に感動されていました。

3/1(土)放送「食を知ると、もっと自分を大切にできる」

3/1(土)放送「食を知ると、もっと自分を大切にできる」第3回の学生さんはお休みの朝、コーヒー豆をミルで惹いて豆の香りに包まれながら、おいしいコーヒーとともに大好きなラジオ番組に耳を傾ける時間が、幸せな気持ちになれるひとときなのだそうです。門上武司先生の「日本の食と知恵」という授業で、日本の喫茶店でコーヒーを一杯ずつ丁寧に淹れるのは、お茶を一服ずつ丁寧に淹れる日本の文化が関係していること、またいつも使っているペーパーフィルターは和紙の技術が活かされていることなどを知り、ハッとした。ふだん自分が何気なく使っているものが、日本の伝統文化に関連していたのだ…と。それ以来、ちょっとした日常のなかでも、見方を変えるだけで楽しめる発見があったり、ふだんの食の時間が特別な時間に感じられるようになったそうです。

「このような気づき、当たり前だと思っていたが、よく見てみるとすごいな!と思えることに出会えたら、暮らしが豊かになりますね。教養は眼鏡みたいなものですね。」とラジオで柳井さんや小山先生と盛り上がりました。

3/8(土)放送「食を知ると、食以外の視点が見えてくる」

3/8(土)放送「食を知ると、食以外の視点が見えてくる」第4回は生粋の食いしん坊!と語る学生さん。食文化デザインコースに入学し、学んだ結果、「食」を通して様々な視点が見えてきたそうです。太田達先生の「食美学」では、茶道を切り口におもてなしの心を学びます。お茶会は相手を考えぬくものであり、入室のタイミング、ゲストが通る道、茶器や菓子など、その一つ一つにメッセージを込めるという日本ならではの美意識を知りました。

佐藤洋一郎先生の「日本の食らしさ」という講義では、山の環境が悪くなっていることが川を通じて海にも影響を与えていること、そして、そこに生きる魚たちの命も危うくなっていることを学びました。海の環境を守るのなら、まずは山の環境の整備が重要であるという学びは、大きな発見だったそうです。

「相手を考え抜くというような、人とのつながりは食でできてるんだなと感じました。食という学問は生きるすべての人に必須ですね。」と柳井さんもおっしゃっていました。

自分が学んだことを人に伝えるということは、自分の学びを深めることにもつながります。また、何気なく聞いているラジオリスナーの興味を引く内容にすること、話し方を工夫することなど、今回の課外授業では伝える力も学べたようです。なんといっても柳井さんや小山先生と生放送で共演出来てとても楽しそうでした。

食文化デザインコース 特設ページ

食文化デザインコース 学生の声

食文化デザインコース Instagram

食文化デザインコース Facebook

食文化デザインコース| 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

食文化デザインコース

2024年09月26日

【食文化デザインコース】1期生に聞きました「食文化デザインコース」での学び

食文化デザインコース専任教員の宇城安都美です。 食文化デザインコースは2024年4月に開講し、早いもので半年が過ぎました 1期生として400人を超える学生が…

-

食文化デザインコース

2024年07月25日

【食文化デザインコース】「おいしい」は、科学でひろがる

こんにちは、食文化デザイン研究室の麻生桜子です。 「おいしい」を科学の視点から考えることについて、1年次の基礎科目「おいしさの科学」を担当いただいている石川伸一…

-

食文化デザインコース

2024年12月22日

【食文化デザインコース】オンライン料理教室も行ったミニゼミ

食文化デザインコース専任教員の宇城安都美です。 食文化デザインコースは完全オンラインの通信制大学ですが、動画による受講や課題提出の他に、ミニゼミや体験型イベント…