芸術学コース

- 芸術学コース 記事一覧

- 【芸術学コース】芸術理論ってなんだろう?—新テキスト『芸術学基礎 芸術研究のアプローチ』紹介

2025年04月18日

【芸術学コース】芸術理論ってなんだろう?—新テキスト『芸術学基礎 芸術研究のアプローチ』紹介

こんにちは。芸術学コース教員の江本です。

芸術学コースには今年度も多くの仲間が加わりました。ガイダンスには期待と緊張に満ちた面持ちの新入生が集い、学習のスタートを切りました。はじめに履修計画を立て、それぞれに合った学習量やペースを掴みながら学習を進めていくことになります。

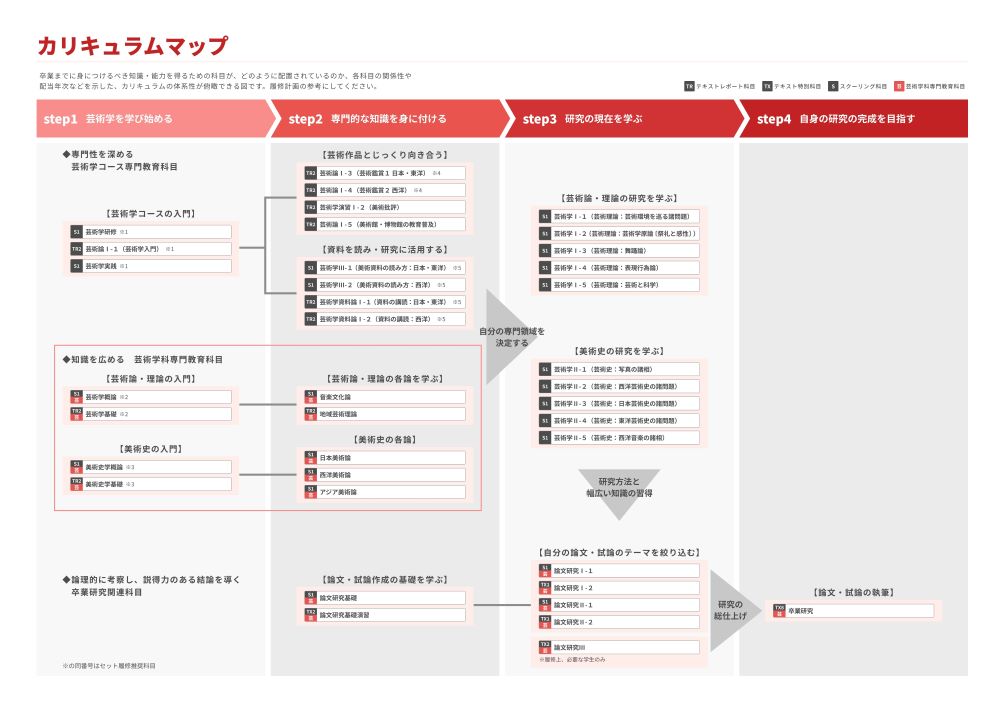

まず、新入生が取り掛かるのは入門科目です。芸術学コースの入門科目、芸術論・理論の入門科目と美術史の入門科目の3つの科目群が用意されています。このうち、芸術論・理論の入門科目「芸術学概論」(スクーリング科目)と「芸術学基礎」(テキスト科目)では、2025年度の4月より新テキスト『芸術学基礎 芸術研究のアプローチ』を採用しました。そこで、今回は新テキストの紹介を兼ね、コースでの芸術理論の学びについてお伝えしたいと思います。

芸術学コースでは芸術について歴史と理論の両面から学びます。芸術の歴史と言えば美術史。こちらは時代や地域ごとの作家や作例、芸術動向など、比較的学びの内容がイメージしやすいと思います。

一方で、芸術を理論的側面から学ぶとは一体どういうことだろう?と疑問に思われるのではないでしょうか。「理論」という言葉から、難解なイメージを抱くかもしれません。

もちろん、いきなり個々の理論を読み解くのは難しく、関連する知識や読解力が必要となります。ですが、これらを読み解いた先にあるのは、みなさんが芸術作品と向き合う際に感じることや抱く疑問と深く関わるものばかりです。

たとえば、芸術作品と向き合う際に、「どうしてこれが芸術なのか?」という疑問も持ったことはないでしょうか。このような疑問を抱くのは、おぼろげながらも「芸術とはこのようなものだ」というイメージがあるからでしょう。

実際、芸術の考え方は時代、地域によっても異なります。たとえば、芸術(藝術)という語は古くからあり、もとは広く技術や学問を指す言葉でした。また、アート(art)の語源はラテン語のアルス(ars)ですが、こちらも芸術と同じように人間が生み出したもの、その知識や技術を意味します。芸術やアートが意味するものは次第に限定的な意味合いを持つようになり、現在私たちがイメージするような「芸術」を指すようになります。

芸術理論系の導入科目では、このような芸術の考え方の変遷やバリエーションについて学びます。特にスクーリング科目「芸術学概論」は個別の理論に深く入り込むよりも、多種多様な考え方にどっぷりと浸かる時間となります。新テキスト『芸術学基礎』は、入学前の方も、amazonでの購入や本学図書館(芸術文化情報センター)での閲覧が可能です。どのようなことを扱うのか気になるという方は、ぜひ新テキスト『芸術学基礎』の序章、第1、2章をご覧ください。

芸術についてより深く考えるためには、具体的な観点を用意する必要があります。たとえば、芸術がどのように成立するものであるかを考える場合、作品の「作り手」の問題を避けては通れません。作り手は誰か?と問われると、ゴッホやピカソなど特定の芸術家名が思い浮かびますが、果たしてそれだけでしょうか。

確かに芸術家は作品の形や内容の決定に直接関与する存在として重要です。ですが、その決定の前提となる背景や制度など、作品の成立には芸術家以外にも実に多くのものや人々が関わっています。時代や文化によっては、作品のあり方を注文主やパトロン、宗教的背景などが左右します。また、作品を発表する場や評価する制度があるからこそ、芸術として認められるということもあるかもしれません。

このように芸術について考えるための観点や具体的なアプローチ方法については、テキスト科目「芸術学基礎」で理解を深めていきます。作者とは何かという問題はもちろん、芸術におけるアイデンティティや伝統の問題、芸術表現における自由、技術革新と芸術の関係などについても学びます(テキスト『芸術学基礎』第3、4章参照)。

さらに、テキスト科目「芸術学基礎」では具体的な作品の分析と考察にも取り組みます。芸術を理論的に捉えるためには、常に具体的な作例や事例を踏まえることが欠かせないためです。

そもそも理論とは、複数の現象や事例に共通する特徴や傾向を抽出することで導き出されます。理論の背後には必ず根拠となる具体的な事例があるのです。理論をよりよく理解するためには、理論化の際に想定された具体的な事例について理解する必要があります。

本コースで芸術を歴史と理論の両面から学ぶのも、このような理由があってのことです。芸術理論について理解を深めるためには、その時代や地域の作例や芸術動向を踏まえる必要があります。一方、特定の作家や作品について考える場合には、同時代の状況と照らし合わせることになります。その際、特定の時代や地域の芸術を一般化して捉えることで、ここからはみ出すような作家や作者の特徴を導き出すことが可能になります。芸術について考えるためには、このような抽象化と具体化の行き来が欠かせません。

芸術学コースのカリキュラムはStep. 1から順に学びを進めていき、最終的にそれぞれがテーマを見つけ、「卒業研究」に取り組む形となっています。「芸術学概論」「芸術学基礎」はで学んだ芸術の基礎概念や理論的研究の方法論は、Step. 3のより専門的な個々の領域の学習に活きてきます。ここでは芸術理論領域の科目「芸術学Ⅰ–1〜5」が用意されており、舞踊や表象行為など領域ごとの考え方、最新の研究状況について学びます。さらに、通信教育部全体に開かれた学部共通専門教育科目の「美学概論」「芸術理論1・2」へと学びを広げることも可能です。

理論が歴史の理解を、歴史が理論の理解を助けることは少なくありません。芸術理論にもゆるやかな気持ちで向き合い、芸術の見方や考え方を深めていっていただけたらと思います。

※各コースで使用するテキストは年度毎に指定されるものですので、ご入学後に改めてご確認ください。

芸術学コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

芸術学コースには今年度も多くの仲間が加わりました。ガイダンスには期待と緊張に満ちた面持ちの新入生が集い、学習のスタートを切りました。はじめに履修計画を立て、それぞれに合った学習量やペースを掴みながら学習を進めていくことになります。

まず、新入生が取り掛かるのは入門科目です。芸術学コースの入門科目、芸術論・理論の入門科目と美術史の入門科目の3つの科目群が用意されています。このうち、芸術論・理論の入門科目「芸術学概論」(スクーリング科目)と「芸術学基礎」(テキスト科目)では、2025年度の4月より新テキスト『芸術学基礎 芸術研究のアプローチ』を採用しました。そこで、今回は新テキストの紹介を兼ね、コースでの芸術理論の学びについてお伝えしたいと思います。

芸術とは何かを考える

芸術学コースでは芸術について歴史と理論の両面から学びます。芸術の歴史と言えば美術史。こちらは時代や地域ごとの作家や作例、芸術動向など、比較的学びの内容がイメージしやすいと思います。

一方で、芸術を理論的側面から学ぶとは一体どういうことだろう?と疑問に思われるのではないでしょうか。「理論」という言葉から、難解なイメージを抱くかもしれません。

もちろん、いきなり個々の理論を読み解くのは難しく、関連する知識や読解力が必要となります。ですが、これらを読み解いた先にあるのは、みなさんが芸術作品と向き合う際に感じることや抱く疑問と深く関わるものばかりです。

たとえば、芸術作品と向き合う際に、「どうしてこれが芸術なのか?」という疑問も持ったことはないでしょうか。このような疑問を抱くのは、おぼろげながらも「芸術とはこのようなものだ」というイメージがあるからでしょう。

実際、芸術の考え方は時代、地域によっても異なります。たとえば、芸術(藝術)という語は古くからあり、もとは広く技術や学問を指す言葉でした。また、アート(art)の語源はラテン語のアルス(ars)ですが、こちらも芸術と同じように人間が生み出したもの、その知識や技術を意味します。芸術やアートが意味するものは次第に限定的な意味合いを持つようになり、現在私たちがイメージするような「芸術」を指すようになります。

芸術理論系の導入科目では、このような芸術の考え方の変遷やバリエーションについて学びます。特にスクーリング科目「芸術学概論」は個別の理論に深く入り込むよりも、多種多様な考え方にどっぷりと浸かる時間となります。新テキスト『芸術学基礎』は、入学前の方も、amazonでの購入や本学図書館(芸術文化情報センター)での閲覧が可能です。どのようなことを扱うのか気になるという方は、ぜひ新テキスト『芸術学基礎』の序章、第1、2章をご覧ください。

作品の作り手は誰…?

芸術についてより深く考えるためには、具体的な観点を用意する必要があります。たとえば、芸術がどのように成立するものであるかを考える場合、作品の「作り手」の問題を避けては通れません。作り手は誰か?と問われると、ゴッホやピカソなど特定の芸術家名が思い浮かびますが、果たしてそれだけでしょうか。

確かに芸術家は作品の形や内容の決定に直接関与する存在として重要です。ですが、その決定の前提となる背景や制度など、作品の成立には芸術家以外にも実に多くのものや人々が関わっています。時代や文化によっては、作品のあり方を注文主やパトロン、宗教的背景などが左右します。また、作品を発表する場や評価する制度があるからこそ、芸術として認められるということもあるかもしれません。

このように芸術について考えるための観点や具体的なアプローチ方法については、テキスト科目「芸術学基礎」で理解を深めていきます。作者とは何かという問題はもちろん、芸術におけるアイデンティティや伝統の問題、芸術表現における自由、技術革新と芸術の関係などについても学びます(テキスト『芸術学基礎』第3、4章参照)。

芸術を具体的・抽象的に捉える

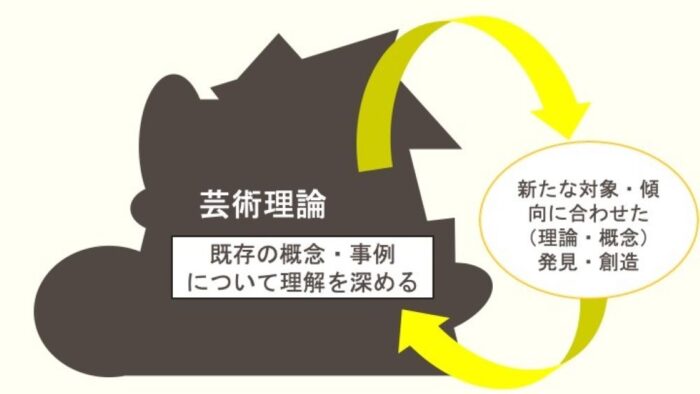

さらに、テキスト科目「芸術学基礎」では具体的な作品の分析と考察にも取り組みます。芸術を理論的に捉えるためには、常に具体的な作例や事例を踏まえることが欠かせないためです。

そもそも理論とは、複数の現象や事例に共通する特徴や傾向を抽出することで導き出されます。理論の背後には必ず根拠となる具体的な事例があるのです。理論をよりよく理解するためには、理論化の際に想定された具体的な事例について理解する必要があります。

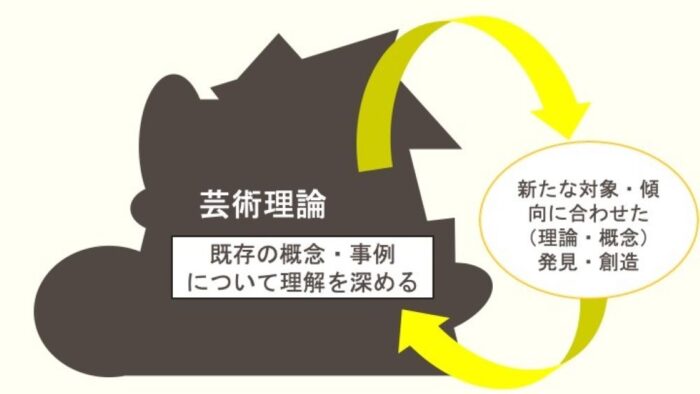

「芸術理論」のシルエットの背後には具体的な作例、考え方が存在します。具体的なものと抽象的なものの行き来を繰り返すことで既存の概念・事例について理解を深めるだけでなく、新たな対象や傾向についての議論も可能になります。

本コースで芸術を歴史と理論の両面から学ぶのも、このような理由があってのことです。芸術理論について理解を深めるためには、その時代や地域の作例や芸術動向を踏まえる必要があります。一方、特定の作家や作品について考える場合には、同時代の状況と照らし合わせることになります。その際、特定の時代や地域の芸術を一般化して捉えることで、ここからはみ出すような作家や作者の特徴を導き出すことが可能になります。芸術について考えるためには、このような抽象化と具体化の行き来が欠かせません。

芸術学コースのカリキュラムはStep. 1から順に学びを進めていき、最終的にそれぞれがテーマを見つけ、「卒業研究」に取り組む形となっています。「芸術学概論」「芸術学基礎」はで学んだ芸術の基礎概念や理論的研究の方法論は、Step. 3のより専門的な個々の領域の学習に活きてきます。ここでは芸術理論領域の科目「芸術学Ⅰ–1〜5」が用意されており、舞踊や表象行為など領域ごとの考え方、最新の研究状況について学びます。さらに、通信教育部全体に開かれた学部共通専門教育科目の「美学概論」「芸術理論1・2」へと学びを広げることも可能です。

理論が歴史の理解を、歴史が理論の理解を助けることは少なくありません。芸術理論にもゆるやかな気持ちで向き合い、芸術の見方や考え方を深めていっていただけたらと思います。

※各コースで使用するテキストは年度毎に指定されるものですので、ご入学後に改めてご確認ください。

芸術学コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

芸術学コース

2025年02月07日

【芸術学コース】「卒業研究」のテーマ––過去10年の傾向とこれからの可能性

こんにちは、業務担当非常勤講師の白石です。2024年度もそろそろ終わりを迎えようとしています。春からの入学を志望しているみなさんは、新しい学びをきっと心待ちにし…

-

芸術学コース

2020年04月25日

【芸術学コース】ミュージアムの新たな動き―「おうちミュージアム」「おうちで浮世絵」について

みなさん、こんにちは。芸術学コースの三上です。新型コロナウィルスが猛威を振るい、日々深刻さを増すなか、どのようにお過ごしでしょうか。体調を崩した方、御家族の方が…

-

芸術学コース

2022年10月13日

【芸術学コース】ソウルの博物館で出合った文化財の話

芸術学コース非常勤講師の大橋利光です。近代朝鮮の文化史(食文化史・美術史)を専門に学んでいます。今日は、日本のみなさんに知っていただきたい文化財の話を少しして…