歴史遺産コース

- 歴史遺産コース 記事一覧

- 【歴史遺産コース】万博の歴史を繋ぐものは何か? ―太陽の塔とその後―

2025年05月13日

【歴史遺産コース】万博の歴史を繋ぐものは何か? ―太陽の塔とその後―

みなさんこんにちは!教員の加藤です。遂に2025年の大阪万博が始まりましたね。今回のブログでは万博に関する歴史遺産について少しお話したいと思います。

突然ですが、皆さんは万博に関してどんなイメージをお持ちですか?或いはどんな思い出がありますか?

私にとって、初めての万博の経験は愛知県で開催された「愛・地球博」でした。

当時私は高校生で受験勉強の真っ最中でしたが、東海地方は会期中常にお祭りのような熱気に囲まれていて、こんな経験は一生ないかもしれないと思い、何度か訪問しました。

公式キャラクターのモリゾーとキッコロが大好きになり、さまざまなグッツを収集していましたし、最後彼らが森へ帰って行く演出を見て涙した記憶があります。

愛知万博の目玉は色々ありましたが、「冷凍マンモス」と「リニアモーターカー」が特に印象に残っています。ぎゅうぎゅう詰めのリニアに乗って万博会場の駅へ向かうのですが、誰もが乗り降りする際に「これ本当に浮いてるの?」と足元を覗き込んでいました。

残念ながら各パビリオンの記憶はあまり残っていないのですが、さまざまな国の方々がそこにいて、一足踏み入ればそれぞれ違った匂いがして、まるで海外を周遊しているような不思議な感覚があったことは覚えています。

さて、今回は1970年の大阪万博についてお話ししようと思います。

私はまだ生まれていないので、まずは興味本位で私の両親にどのような記憶が残っているか聞いてみました。

・太陽の塔はとても大きかった!ただ内部は子供には難解で気持ち悪く感じた。

・月の石は思ったより小さかった。

・アメリカ館とソ連館がとてつもない待ち時間だった。

・新しい高速道路(名神高速)で会場に向かった。

・動く歩道が初めての経験だった。

子供の感想なので大目にみていただきたいのですが、それでも、55年前のそれもまだ小さな子供だった頃の記憶がそこまで残っているということは、当時相当なインパクトがあったに違いないと思います。

1970年の日本万国博覧会(通称、大阪万博)は日本で開催された初めての国際博覧会でした。最終的には約6422万人が来場し、当時の最高来場人数記録となりました。そのシンボルとして知られているのが、岡本太郎がデザインを担当した太陽の塔です。

万博のテーマ展示プロデューサーに就任した岡本太郎は、モントリオール万博の視察や南米への旅行から帰国したあと、「人まねできない、べらぼうなものができる。1970年を起点にして、そのべらぼうさを日本人の生活に組み入れたい」(註1)と意気込んでいました。

万博のテーマであった「人類の進歩と調和」というワードに岡本太郎はあまり共感できず、苦心のうえ生み出したものであることが、当時の日本万国博覧会協会理事会の議事録を読むとひしひしと伝わってきます(註2)。

完成した太陽の塔は、高さ約70メートル、基底部の直径が約20メートル。

未来を表す上部の黄金の顔、現在を表す正面胴体部の太陽の顔、過去を表す背面に描かれた黒い太陽の3つの顔と、翼とも見えるような長く左右に伸びた腕が特徴となっており、内部には「生命の樹」と呼ばれる巨大なモニュメントとさまざまな生物の模型などの展示物が設置されていました。

また地下には、地底の太陽という第4の顔もあったそうです(撤去作業のなかで失われてしまいましたが、現在は復元されています)。人々は「生命の讃歌」というBGMを聴きながら、この塔の内部を上っていくという見学経路でした。

さて、大阪万博は大盛況で終焉を迎えますが、その後の施設の処理や跡地の活用が引き続きの課題となりました。

万博の翌年、1971年に法整備がおこなわれ、諸分野の有識者の意見のもと、万博跡地を「緑に包まれた文化公園」として整備することを目的として日本万国博覧会記念協会が設立します(註3)。

基本的な方針としては、各施設は撤去するが、跡地利用される可能性があるものについては、暫定的に存置させるというものでした。太陽の塔・大屋根及び日本館については、跡地利用の可能性を残し、1年程度維持管理する方針となりました(註4)。

1974年にはついに万国博施設処理委員会が設けられます。ちなみに、万博の終了後に地下の空間は埋め立てられ、太陽の塔内の展示物の一部は万博記念館に収蔵されることとなっています。

万博が閉幕して4年後、維持管理費が年々増大していく現実に直面していきます。この間、1972年に中華人民共和国と国交を結んだことをきっかけとして、万博跡地で中国博が行われました。その為のメンテナンスに年平均1億円もかかったと言うのだから、先が思いやられる気持ちは分からなくありません。そもそも永久保存用として制作されたものではないため、訪れる人々の安全を考えると、定期的な点検や修繕がマストとなるからです。

そのような状況の中、委員会としては撤去の方針を進めることとなりました。しかしながら、いざ撤去を考えるとこれにもまた莫大な費用がかかります。なるべく費用を抑えるために、大量のダイナマイトで爆破をする選択肢まで検討されていたそうです(註5)。

現代であれば、建てる前の段階でどのようにその後管理していくか或いは処理するのかについても併せて検討し見積もっておくことが常識だと思いますが、太陽の塔については驚くほどにノープランであった様子が分かります。海外の町が太陽の塔を買いたいと言っているなんて話も出ていたようです(どうやって運ぶつもりだったのでしょう…)(註6)。

さて、太陽の塔がついに撤去されるという話が広がり始めると、1975年1月に撤去反対の署名運動が起こります。それを受けて、3月、施設処理委員会で大屋根は解体撒去するが、太陽の塔は存置するといった決定が出されます。

2003年、日本万国博覧会記念協会は独立行政法人日本万国博覧会記念機構に移行し、その記念に33年ぶりに太陽の塔の内部公開が行われました。そして2014年3月で日本万国博覧会記念機構は解散し、管理が大阪府に移されます。

2003年に内部公開された際には1階部分しか見学することができませんでした。建築基準法上、工作物扱いとなるため閉幕後は一般人の内部への立入りは原則不可であったからです。当時、抽選に当たって33年ぶりに内部を見学した人々は、万博の時には塔の上の方まで行くことができたのにと呟いていたそうです。

そこで、当初人々に強烈な印象を与えた塔の内部を、すでに失われてしまったものも含めて復元・再生し、また安心して見学ができる展示施設とするため、現行の法律に則った耐震補強と避難安全性能の整備を課題とした大規模な工事が行われました。この「太陽の塔内部再生」事業の寄附金募集では、2375件、約1億5千万円もの寄附金が集まったそうです。そして2018年3月に太陽の塔は展示施設として生まれ変わりました。

株式会社昭和設計がおこなった「太陽の塔内部再生事業」は2018年度のグッドデザイン賞を受賞しました。その概要には経緯とその成果として「岡本太郎の“芸術作品”を“建築物”に変え、新たな価値を重ねながら次の時代へとつなぐ」とあります(註7)。

岡本太郎のデザインした太陽の塔を最大限尊重し、その芸術性になるべく影響を与えることのないように、且つしっかりと基準を満たした補強をおこなうことは、容易ではなかったはずですが、あの時の感動を次世代に伝えていきたいという人々の思いを受けてこそ実現した事業だと思います。

太陽の塔のこれまでの経緯を辿ってみると、人の記憶こそが万博の財産だと改めて感じます。それがどんなに素晴らしい建造物であったとしても、人々の記憶と太陽の塔に対するさまざまな思いがなければ、おそらく、2018年まで持ちこたえることができなかったでしょうし、再生事業も成し遂げられなかったでしょう。

太陽の塔は物事を継承するうえでのそんな大切な部分を学べる事例であると思います。みなさんは身近に守り伝えていきたい歴史遺産はありませんか?

(註1)『日伯情報』7(9/10),日伯情報社,197009. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12860104 (参照 2025-04-28)、15コマ

(註2) 昭和43年5月17日、常任理事会議事録『日本万国博覧会公式記録資料集』別冊 B 10,日本万国博覧会協会,[1971]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12612468 (参照 2025-05-02)、72-82コマ

(註3) 『事務概要』,日本万国博覧会記念協会,1984.5. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12135602 (参照 2025-05-08)、4コマ

(註4)註3参照。

(註5)『中部財界』17(20)(308),中部財界社,1974-11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2773714 (参照 2025-05-02)

(註6)昭和45年11月25日、常任理事会議事録『日本万国博覧会公式記録資料集』別冊 B 25,日本万国博覧会協会,[1971]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12612593 (参照 2025-04-27)、150コマ

(註7)2018年グッドデザイン賞受賞ギャラリー

https://www.g-mark.org/gallery/winners/9dfbf781-803d-11ed-af7e-0242ac130002

歴史遺産コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

突然ですが、皆さんは万博に関してどんなイメージをお持ちですか?或いはどんな思い出がありますか?

私にとって、初めての万博の経験は愛知県で開催された「愛・地球博」でした。

当時私は高校生で受験勉強の真っ最中でしたが、東海地方は会期中常にお祭りのような熱気に囲まれていて、こんな経験は一生ないかもしれないと思い、何度か訪問しました。

公式キャラクターのモリゾーとキッコロが大好きになり、さまざまなグッツを収集していましたし、最後彼らが森へ帰って行く演出を見て涙した記憶があります。

愛知万博の目玉は色々ありましたが、「冷凍マンモス」と「リニアモーターカー」が特に印象に残っています。ぎゅうぎゅう詰めのリニアに乗って万博会場の駅へ向かうのですが、誰もが乗り降りする際に「これ本当に浮いてるの?」と足元を覗き込んでいました。

残念ながら各パビリオンの記憶はあまり残っていないのですが、さまざまな国の方々がそこにいて、一足踏み入ればそれぞれ違った匂いがして、まるで海外を周遊しているような不思議な感覚があったことは覚えています。

モリゾーのぬいぐるみ(加藤所蔵)

さて、今回は1970年の大阪万博についてお話ししようと思います。

私はまだ生まれていないので、まずは興味本位で私の両親にどのような記憶が残っているか聞いてみました。

・太陽の塔はとても大きかった!ただ内部は子供には難解で気持ち悪く感じた。

・月の石は思ったより小さかった。

・アメリカ館とソ連館がとてつもない待ち時間だった。

・新しい高速道路(名神高速)で会場に向かった。

・動く歩道が初めての経験だった。

子供の感想なので大目にみていただきたいのですが、それでも、55年前のそれもまだ小さな子供だった頃の記憶がそこまで残っているということは、当時相当なインパクトがあったに違いないと思います。

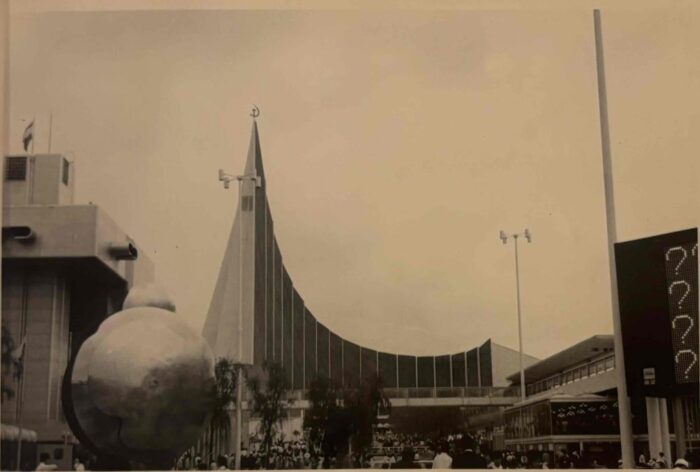

会場写真①遠景&チケット

会場写真②ソ連館

1970年の日本万国博覧会(通称、大阪万博)は日本で開催された初めての国際博覧会でした。最終的には約6422万人が来場し、当時の最高来場人数記録となりました。そのシンボルとして知られているのが、岡本太郎がデザインを担当した太陽の塔です。

万博のテーマ展示プロデューサーに就任した岡本太郎は、モントリオール万博の視察や南米への旅行から帰国したあと、「人まねできない、べらぼうなものができる。1970年を起点にして、そのべらぼうさを日本人の生活に組み入れたい」(註1)と意気込んでいました。

万博のテーマであった「人類の進歩と調和」というワードに岡本太郎はあまり共感できず、苦心のうえ生み出したものであることが、当時の日本万国博覧会協会理事会の議事録を読むとひしひしと伝わってきます(註2)。

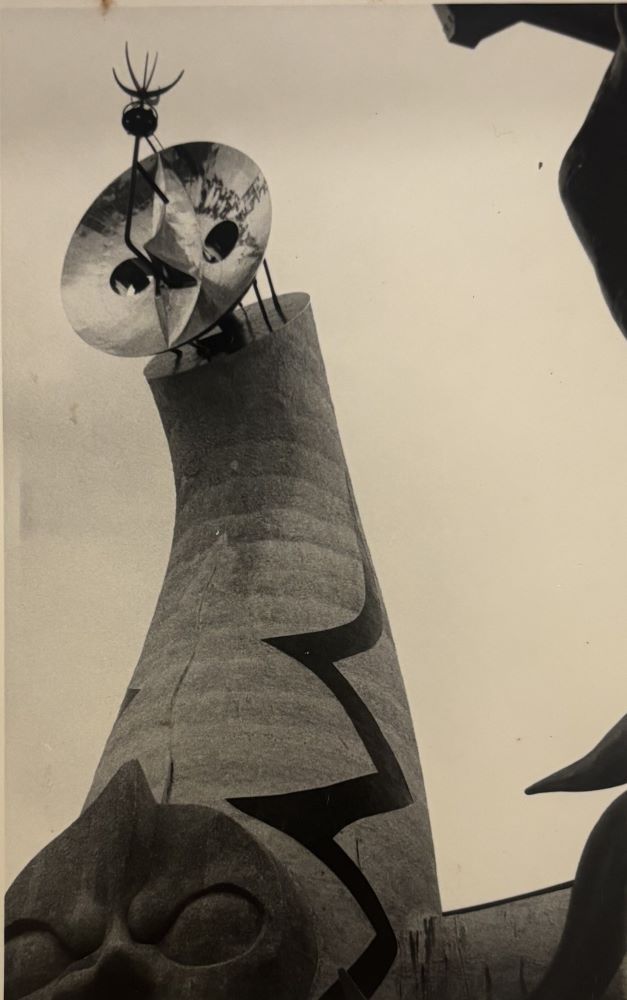

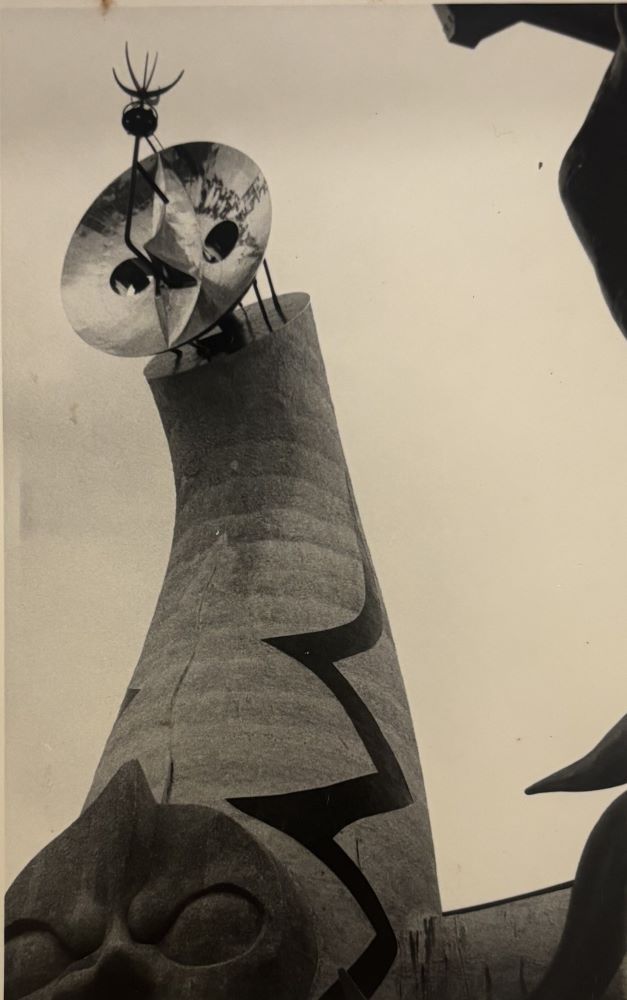

完成した太陽の塔は、高さ約70メートル、基底部の直径が約20メートル。

未来を表す上部の黄金の顔、現在を表す正面胴体部の太陽の顔、過去を表す背面に描かれた黒い太陽の3つの顔と、翼とも見えるような長く左右に伸びた腕が特徴となっており、内部には「生命の樹」と呼ばれる巨大なモニュメントとさまざまな生物の模型などの展示物が設置されていました。

また地下には、地底の太陽という第4の顔もあったそうです(撤去作業のなかで失われてしまいましたが、現在は復元されています)。人々は「生命の讃歌」というBGMを聴きながら、この塔の内部を上っていくという見学経路でした。

太陽の塔(万博開催当時)

さて、大阪万博は大盛況で終焉を迎えますが、その後の施設の処理や跡地の活用が引き続きの課題となりました。

万博の翌年、1971年に法整備がおこなわれ、諸分野の有識者の意見のもと、万博跡地を「緑に包まれた文化公園」として整備することを目的として日本万国博覧会記念協会が設立します(註3)。

基本的な方針としては、各施設は撤去するが、跡地利用される可能性があるものについては、暫定的に存置させるというものでした。太陽の塔・大屋根及び日本館については、跡地利用の可能性を残し、1年程度維持管理する方針となりました(註4)。

1974年にはついに万国博施設処理委員会が設けられます。ちなみに、万博の終了後に地下の空間は埋め立てられ、太陽の塔内の展示物の一部は万博記念館に収蔵されることとなっています。

万博が閉幕して4年後、維持管理費が年々増大していく現実に直面していきます。この間、1972年に中華人民共和国と国交を結んだことをきっかけとして、万博跡地で中国博が行われました。その為のメンテナンスに年平均1億円もかかったと言うのだから、先が思いやられる気持ちは分からなくありません。そもそも永久保存用として制作されたものではないため、訪れる人々の安全を考えると、定期的な点検や修繕がマストとなるからです。

そのような状況の中、委員会としては撤去の方針を進めることとなりました。しかしながら、いざ撤去を考えるとこれにもまた莫大な費用がかかります。なるべく費用を抑えるために、大量のダイナマイトで爆破をする選択肢まで検討されていたそうです(註5)。

現代であれば、建てる前の段階でどのようにその後管理していくか或いは処理するのかについても併せて検討し見積もっておくことが常識だと思いますが、太陽の塔については驚くほどにノープランであった様子が分かります。海外の町が太陽の塔を買いたいと言っているなんて話も出ていたようです(どうやって運ぶつもりだったのでしょう…)(註6)。

さて、太陽の塔がついに撤去されるという話が広がり始めると、1975年1月に撤去反対の署名運動が起こります。それを受けて、3月、施設処理委員会で大屋根は解体撒去するが、太陽の塔は存置するといった決定が出されます。

2003年、日本万国博覧会記念協会は独立行政法人日本万国博覧会記念機構に移行し、その記念に33年ぶりに太陽の塔の内部公開が行われました。そして2014年3月で日本万国博覧会記念機構は解散し、管理が大阪府に移されます。

2003年に内部公開された際には1階部分しか見学することができませんでした。建築基準法上、工作物扱いとなるため閉幕後は一般人の内部への立入りは原則不可であったからです。当時、抽選に当たって33年ぶりに内部を見学した人々は、万博の時には塔の上の方まで行くことができたのにと呟いていたそうです。

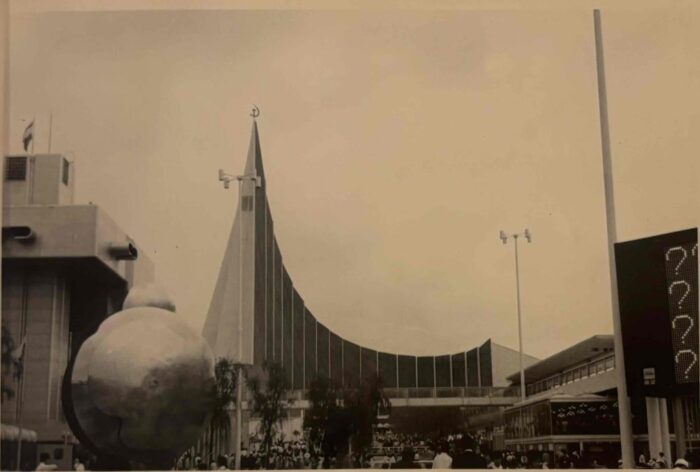

そこで、当初人々に強烈な印象を与えた塔の内部を、すでに失われてしまったものも含めて復元・再生し、また安心して見学ができる展示施設とするため、現行の法律に則った耐震補強と避難安全性能の整備を課題とした大規模な工事が行われました。この「太陽の塔内部再生」事業の寄附金募集では、2375件、約1億5千万円もの寄附金が集まったそうです。そして2018年3月に太陽の塔は展示施設として生まれ変わりました。

現在の太陽の塔

株式会社昭和設計がおこなった「太陽の塔内部再生事業」は2018年度のグッドデザイン賞を受賞しました。その概要には経緯とその成果として「岡本太郎の“芸術作品”を“建築物”に変え、新たな価値を重ねながら次の時代へとつなぐ」とあります(註7)。

岡本太郎のデザインした太陽の塔を最大限尊重し、その芸術性になるべく影響を与えることのないように、且つしっかりと基準を満たした補強をおこなうことは、容易ではなかったはずですが、あの時の感動を次世代に伝えていきたいという人々の思いを受けてこそ実現した事業だと思います。

太陽の塔のこれまでの経緯を辿ってみると、人の記憶こそが万博の財産だと改めて感じます。それがどんなに素晴らしい建造物であったとしても、人々の記憶と太陽の塔に対するさまざまな思いがなければ、おそらく、2018年まで持ちこたえることができなかったでしょうし、再生事業も成し遂げられなかったでしょう。

太陽の塔は物事を継承するうえでのそんな大切な部分を学べる事例であると思います。みなさんは身近に守り伝えていきたい歴史遺産はありませんか?

(註1)『日伯情報』7(9/10),日伯情報社,197009. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12860104 (参照 2025-04-28)、15コマ

(註2) 昭和43年5月17日、常任理事会議事録『日本万国博覧会公式記録資料集』別冊 B 10,日本万国博覧会協会,[1971]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12612468 (参照 2025-05-02)、72-82コマ

(註3) 『事務概要』,日本万国博覧会記念協会,1984.5. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12135602 (参照 2025-05-08)、4コマ

(註4)註3参照。

(註5)『中部財界』17(20)(308),中部財界社,1974-11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2773714 (参照 2025-05-02)

(註6)昭和45年11月25日、常任理事会議事録『日本万国博覧会公式記録資料集』別冊 B 25,日本万国博覧会協会,[1971]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12612593 (参照 2025-04-27)、150コマ

(註7)2018年グッドデザイン賞受賞ギャラリー

https://www.g-mark.org/gallery/winners/9dfbf781-803d-11ed-af7e-0242ac130002

歴史遺産コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

歴史遺産コース

2020年01月18日

【歴史遺産コース】オリンピック・パラリンピック関連整備事業と消されゆく近代化の歴史

年があらたまり、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技会(以下、2020東京五輪)開催が間近に迫ってきた。 東京外苑キャンパス周辺でも、新国立競技場が昨…

-

歴史遺産コース

2020年05月02日

【歴史遺産コース】STAY HOME期間における歴史遺産の学び方−国会図書館デジタルコレクションを活用する−

京都はまさに新緑の季節。しかし新型コロナウイルス感染症対策のための外出自粛により、せっかくの美しい自然や文化遺産にも触れられない期間が続いておりますが、みなさん…

-

歴史遺産コース

2022年07月15日

【歴史遺産コース】京都の大学で京都の歴史を学ぶ

みなさん、こんにちは。業務担当非常勤講師の岩田です。7月に入り、真夏日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。 このブログでは、これまで、歴史遺産コースの様々…