芸術教養学科

- 芸術教養学科 記事一覧

- 【芸術教養学科】フィールドに出る学び

2025年07月02日

【芸術教養学科】フィールドに出る学び

こんにちは。芸術教養学科の岩元です。

「通信制の大学で学ぶ」と聞いて、みなさんはどんな様子を思い浮かべるでしょうか。

静かな部屋で、パソコンに向かいながら教材動画を視聴したり、文献を読み込んだり、レポートを黙々と書く日々。そんなイメージを持たれる方も少なくないかもしれません。

確かにそれも通信制の学びの一側面です。しかし、芸術教養学科の学びは、それだけにとどまりません。むしろ——外に出る。歩いてみる。観る、聞く、感じる。そして、自分の関心と、学びのテーマとを交差させながら、日常の世界を「学びのフィールド」として再発見していく。そんなアクティブな時間が広がっていきます。

たとえば、学科専門科目である芸術教養演習の中には「地域のお祭り」や「アートプロジェクト」、「公園」や「文化遺産」などに出かけ、観察した内容を含めてレポートを書く課題などがあります。観に行ったお祭りやアートプロジェクトが、ただの「鑑賞」ではなく、調査と発見の「フィールドワーク」に変わっていく感覚。これこそ、芸術教養学科での学びの特徴のひとつです。

こうした授業では、単に何かを見に行くのではなく、自ら問いを持ち、調べ、考え、記録し、再構築する力が求められます。その過程を通して、何気なく通り過ぎていた風景が違って見えるようになったり、これまで「知っていた」つもりの文化が、まったく新しい問いを含んで立ち上がってきたりすることがあります。

このような学び方は、「フィールドワーク」とも呼べるものです。

フィールドワークの定義として以下のような考え方があります。

学問領域によって方法は異なれど、共通しているのは「現場に足を運ぶこと」です。

そして、それは決して研究者だけのものではありません。学ぶひとりひとりが、自分のまなざしで世界をとらえなおし、記録し、表現する。そのプロセスそのものが「フィールドワーク」と言えるです。

私自身も、個人のアートワークとして、こうした「現場に身を置く」体験を音として記録する「フィールド・レコーディング」に取り組んでいます。

つい先日も、梅雨の京都・亀岡で、雨の中、野いちご「紅葉いちご」の収穫風景を録音してきました。

このプロジェクトは、梅雨の限られた時期にしか収穫できない「紅葉いちご」を使ってフルーツリキュールを仕込む農家さんと共に取り組んでいるものです。

このプロジェクトは、梅雨の限られた時期にしか収穫できない「紅葉いちご」を使ってフルーツリキュールを仕込む農家さんと共に取り組んでいるものです。

雨音、葉を揺らす風、野いちごを摘む手の音。そうした音をもとに音楽作品をつくり、その音をBGMにしてお酒を味わう時間——五感をひらいて楽しむ、豊かなひとときのデザインを目指しています。

このように、音を手がかりに環境に意識を向けるとき、「サウンドスケープ(soundscape)」という概念が重要な役割を果たします。

芸術教養学科での学習を積み重ねることによっても、まさにこの「五感全体にまで思いをはせる」という感覚も育まれていくように思っています。

「通信制大学での学び」というと、「ひとりで行う閉じた学び」といった印象を持たれるかもしれません。しかし実際には、授業のテーマと自身の興味・関心をつなげて、さまざまな「フィールドに出る学び」も多くあります。むしろ毎日固定の場所としての大学に通う必要がないからこそ、自由にいろんな場所に足を運べるという側面もあるでしょう。

自分の暮らす場所を起点に、身近な文化、芸術、社会に意識を向ける。あえて足を運び、見て、考えて、表現してみる。その繰り返しの中で、じぶんなりの視点を育てていく。

そんな「フィールドに出る学び」を味わう学生生活を送っていただけたらと思っています。

芸術教養学科|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

「通信制の大学で学ぶ」と聞いて、みなさんはどんな様子を思い浮かべるでしょうか。

静かな部屋で、パソコンに向かいながら教材動画を視聴したり、文献を読み込んだり、レポートを黙々と書く日々。そんなイメージを持たれる方も少なくないかもしれません。

確かにそれも通信制の学びの一側面です。しかし、芸術教養学科の学びは、それだけにとどまりません。むしろ——外に出る。歩いてみる。観る、聞く、感じる。そして、自分の関心と、学びのテーマとを交差させながら、日常の世界を「学びのフィールド」として再発見していく。そんなアクティブな時間が広がっていきます。

たとえば、学科専門科目である芸術教養演習の中には「地域のお祭り」や「アートプロジェクト」、「公園」や「文化遺産」などに出かけ、観察した内容を含めてレポートを書く課題などがあります。観に行ったお祭りやアートプロジェクトが、ただの「鑑賞」ではなく、調査と発見の「フィールドワーク」に変わっていく感覚。これこそ、芸術教養学科での学びの特徴のひとつです。

こうした授業では、単に何かを見に行くのではなく、自ら問いを持ち、調べ、考え、記録し、再構築する力が求められます。その過程を通して、何気なく通り過ぎていた風景が違って見えるようになったり、これまで「知っていた」つもりの文化が、まったく新しい問いを含んで立ち上がってきたりすることがあります。

このような学び方は、「フィールドワーク」とも呼べるものです。

フィールドワークの定義として以下のような考え方があります。

狭義の「フィールドワーク」は,「現場(フィールド)」に足を運び,状況を観察し,話を聞き,資料を集めるなど,様々な「現地調査(フィールドリサーチ)」をおこない,その「成果」を「報告書」や「論文」にまとめる方法だ。社会学や人類学,民俗学,地理学,歴史学や考古学,政治学,経営学,経済学,文学,芸術・美術から,建築学,農学,古生物学や地質学,生態学,遺伝学,地球科学,災害研究など,それぞれのフィールドワーカーに固有の方法が存在している。

―新原道信編著『人間と社会の動きをとらえるフィールドワーク入門』ミネルヴァ書房、2022年、p.10より引用。

学問領域によって方法は異なれど、共通しているのは「現場に足を運ぶこと」です。

そして、それは決して研究者だけのものではありません。学ぶひとりひとりが、自分のまなざしで世界をとらえなおし、記録し、表現する。そのプロセスそのものが「フィールドワーク」と言えるです。

私自身も、個人のアートワークとして、こうした「現場に身を置く」体験を音として記録する「フィールド・レコーディング」に取り組んでいます。

つい先日も、梅雨の京都・亀岡で、雨の中、野いちご「紅葉いちご」の収穫風景を録音してきました。

このプロジェクトは、梅雨の限られた時期にしか収穫できない「紅葉いちご」を使ってフルーツリキュールを仕込む農家さんと共に取り組んでいるものです。

このプロジェクトは、梅雨の限られた時期にしか収穫できない「紅葉いちご」を使ってフルーツリキュールを仕込む農家さんと共に取り組んでいるものです。雨音、葉を揺らす風、野いちごを摘む手の音。そうした音をもとに音楽作品をつくり、その音をBGMにしてお酒を味わう時間——五感をひらいて楽しむ、豊かなひとときのデザインを目指しています。

このように、音を手がかりに環境に意識を向けるとき、「サウンドスケープ(soundscape)」という概念が重要な役割を果たします。

音をたよりに身近な環境を意識し、(音を含めた)五感全体にまで思いをはせるとき、「サウンドスケープ(soundscape)」という概念が大きな役割をはたす。

サウンドスケープは、ひらたくいうと「音(の)風景」だ。目に見える風景ばかりでなく、景色のなかの音にまで意識をうながす概念だ。

環境の音を美的に感じるきっかけを与え、感性をみがき、時に騒音問題の解決にヒントを与える。

― 小松正史著『サウンドスケープの技法 音風景とまちづくり』昭和堂、2008年、pp.ⅱ-ⅲより引用。

芸術教養学科での学習を積み重ねることによっても、まさにこの「五感全体にまで思いをはせる」という感覚も育まれていくように思っています。

「通信制大学での学び」というと、「ひとりで行う閉じた学び」といった印象を持たれるかもしれません。しかし実際には、授業のテーマと自身の興味・関心をつなげて、さまざまな「フィールドに出る学び」も多くあります。むしろ毎日固定の場所としての大学に通う必要がないからこそ、自由にいろんな場所に足を運べるという側面もあるでしょう。

自分の暮らす場所を起点に、身近な文化、芸術、社会に意識を向ける。あえて足を運び、見て、考えて、表現してみる。その繰り返しの中で、じぶんなりの視点を育てていく。

そんな「フィールドに出る学び」を味わう学生生活を送っていただけたらと思っています。

芸術教養学科|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

芸術教養学科

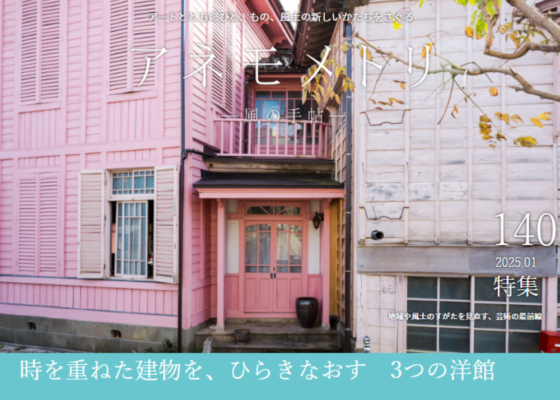

2025年01月22日

【芸術教養学科】WEBマガジンをテキストに ─ 常に更新され続ける教科書 ─

こんにちは。芸術教養学科の岩元です。昨年12月、オンラインで実施した1日体験授業に登壇させていただきました。本記事では、体験授業でどのような内容を取り扱ったのか…

-

芸術教養学科

2024年08月20日

【芸術教養学科】「○○演習」って、何をする科目?

芸術教養学科 岩元宏輔 大学選びや授業選びの際、シラバスを見ていると、時々目にする「○○演習」という科目名。「演習」と聞いて、「一体どんなことをするんだろう?」…

-

芸術教養学科

2023年08月08日

【芸術教養学科】「で、何を教えるの?」

みなさん、こんにちは。芸術教養学科の岩元です。この4月に着任して、初めてのブログ投稿です。どうぞよろしくお願いします。 写真は都内在住の私が在籍する、外苑キャン…