芸術教養学科

- 芸術教養学科 記事一覧

- 【芸術教養学科】パブリック・アートのフィールドワーク ―ロバート・モリス《グランドラピッズ・プロジェクト》を訪ねて―

2025年07月15日

【芸術教養学科】パブリック・アートのフィールドワーク ―ロバート・モリス《グランドラピッズ・プロジェクト》を訪ねて―

芸術教養学科 松本理沙

はじめに

芸術教養学科では今年度、芸術教養講義1〜5がリニューアルされ、新たに芸術教養講義11、芸術教養講義12、芸術教養研究5という科目が開設されました。私も、芸術教養講義11で、屋外に置かれたアートを調査する方法についてお話ししています。それにちなんで、この記事では、私がこれまでに行ってきたフィールドワークの一例として、アメリカのアーティスト、ロバート・モリスによる《グランドラピッズ・プロジェクト》を調査した経験をご紹介したいと思います。

現地での観察と現在の状況

2019年、大学院の博士後期課程に入ったばかりの私は、ロバート・モリスというアーティストが制作した《グランドラピッズ・プロジェクト》という作品について調査していました。《グランドラピッズ・プロジェクト》は、公園として設計され、1974年に完成したパブリック・アートです。日本で文献を調べるうちに、これは非常に大きなスケールを持つ作品で、実際に歩いて体験できるものだと知りました。実際に歩き回るとどのような体験が得られるのだろうと疑問に思った私は、ミシガン州グランドラピッズに赴いて調査を行うことにしました。

アメリカに向かう前には、日本でこの作品に関する新聞記事を可能な限り収集し、読み込みました。すると、完成当初には地元の子どもたちがそり滑りを楽しむなど、地域住民が積極的に作品を活用していたことが分かりました。こうした資料から、私はこの作品が現在でも地域に開かれたパブリックアートとして活用されているのだろうと予想していました。

しかし、実際に現地の公園を訪れてみると、予想とは異なる状況が見えてきました。滞在中に何度か足を運びましたが、訪れていたのは犬の散歩をする人々くらいで、地域住民による積極的な利用はあまり見られませんでした。制作から40年以上が経過し、現在では当初のようには使われていないことが明らかになったのです。

このような発見は一見ネガティブに思えるかもしれません。しかし、実際の現状を正確に記録することは、フィールドワークにおいて非常に重要です。作品の現在のあり方を観察し、それに基づいて課題や活用の可能性を考えるためにも、ありのままの姿を記録に残すことには大きな意味があると私は考えています。

歩くことで見えてきたこと

《グランドラピッズ・プロジェクト》は丘陵地に位置し、アスファルトで舗装された二本の通路が中央で交差するという構造を持っています。それぞれの通路は長さ約145メートルあり、交差点は約10×11メートルの平地になっています。作品全体を上空から見ると「X」字の形をしており、周辺の道路からもその形状を望むことができます。

この通路は傾斜のある丘に沿って設けられ、町の北と南、東と西を結ぶ役割も果たしています。通路以外の地面には芝生が敷かれ、人が自由に立ち入れるようになっていました。作品はベルクナップ・パークという公園内に設置されており、同じ敷地内には野球場やソフトボール場、テニスコートなども併設されています。こうした点からも、この作品が地域住民に開かれたアートとして設計されていることがわかります。

現地に到着してまず私が行ったのは、作品の周辺を歩いてみることでした。公園内に設置された案内マップには《グランドラピッズ・プロジェクト》が示されており、X字状の通路がしっかりと描かれていました。このマップを見たとき、「X字の通路」がこの作品の象徴的な特徴として認識されているのだと再確認できました。

実際にその通路を歩いてみると、予想外の感覚に驚かされました。傾斜のある通路を登っている最中には、上の構造が見えず、自分が「X」の一部を歩いているという認識が持てません。交差地点である平地に到達して初めて、そこが交差点だったのだとわかります。それまでは、ただ一本道を歩いているように感じていたのです。これは、事前に確認した図面や文献だけでは気がつくことのできない、フィールドワークを行ったからこそ得られた発見でした。

通路を登り始めた時の景色。交差地点は見えない。ロバート・モリス《グランドラピッズ・プロジェクト》筆者撮影。

交差地点に近づいてきてやっと、もう一本の通路の存在に気づく。ロバート・モリス《グランドラピッズ・プロジェクト》筆者撮影。

帰国後、私はロバート・モリスが書いたエッセイや、アメリカ滞在中に読んだ新聞記事、そして現地での体験をもとに論文を執筆しました。その成果は松本理沙「ロバート・モリス《グランドラピッズ・プロジェクト》における知覚体験――その使用価値に着目して」(『美学』71巻2号、97-108頁)として公開されています。

フィールドワークの意義とすすめ

フィールドワークを行う上でもっとも重要なのは、出発前にしっかりとした事前調査を行うことです。2019年時点での作品と地域住民の関係、X字の通路の象徴性、そして実際に歩いてみて得られた体験は、すべて事前の文献調査をしていたからこそ気がつくことができました。文献や新聞、ウェブ上の情報を事前に集めて、しっかり読み込むことをお勧めします。

フィールドワークでは、現地の雰囲気を感じながら、身体を通して作品と向き合うことができます。事情があってフィールドワークを行うことができない場合は、ぜひウェブ上の地図や動画、写真などを活用して、現地での体験を想像してみてください。きっと、文字だけではわからなかった発見があると思います。

芸術教養学科|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

芸術教養学科

2025年09月11日

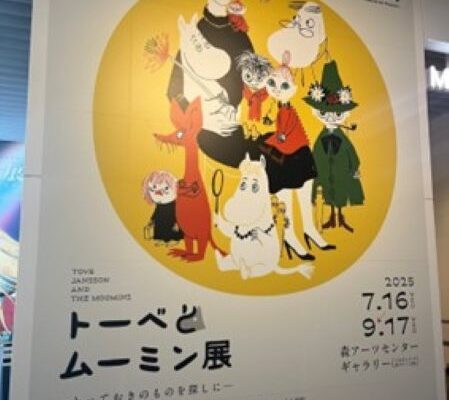

【芸術教養学科】トーベとムーミン展、あるいは「家に帰るまでが遠足です」

みなさん、こんにちは。芸術教養学科の宮です。 先日、ようやく「トーベとムーミン展 ~とっておきのものを探しに~」(森アーツセンターギャラリー)にいってきました…

-

芸術教養学科

2023年09月28日

【芸術教養学科】瓜生山懇親会 在学生、卒業生、教職員をつなぎたい!

みなさん、こんにちは。芸術教養学科の宮です。残暑もいくぶん和らぎ、朝夕はしのぎやすい日も増えてまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 夏休みを有意義に使われ…

-

芸術教養学科

2025年07月02日

【芸術教養学科】フィールドに出る学び

こんにちは。芸術教養学科の岩元です。 「通信制の大学で学ぶ」と聞いて、みなさんはどんな様子を思い浮かべるでしょうか。 静かな部屋で、パソコンに向かいながら教材動…