食文化デザインコース

- 食文化デザインコース 記事一覧

- 【食文化デザインコース】建築と食から考える、体験としてのフードデザイン

2025年07月23日

【食文化デザインコース】建築と食から考える、体験としてのフードデザイン

こんにちは。食文化デザインコースの麻生桜子です。

こんにちは。食文化デザインコースの麻生桜子です。6月のオフィスアワーでは、建築と食をつなぐフードデザイナー・板垣香織さんをゲストにお招きし、活動の背景や海外での学び、国内外のフードデザインのあり方についてお話を伺いました。今回はその内容を、一部ご紹介します。

レモンから立ち上がるデザイン

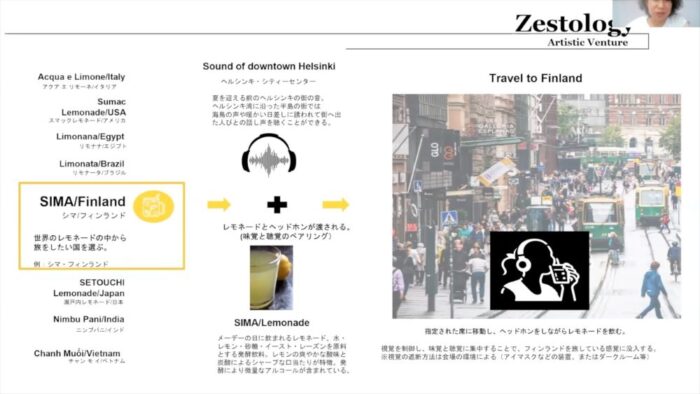

香織さんは、最近レモンを題材にした《Zestology ゼストロジー》というプロジェクトをイタリアの食美学の研究者と展開されました。たとえば、「削る・刻む・絞る・漬ける」といった行為そのものに着目し、香りや記憶のレイヤーを通じて、“自分のなかの風景”を掘り起こすような体験を目指しているそうです。私たちがふだん無意識にしている調理の動作も、視点を変えると、豊かな物語や感覚を伴うデザインになる。そのことを体感できるプロジェクトのように思います。

テーブルは、哲学の場所になりうる

グレージングテーブル(木の実や果物などを載せた共有テーブル)の事例が、多くの学生さんにとって特に印象的だったようです。こちらは、単なる“映える料理”ではなく、誰がどこに手を伸ばすのか、なぜその順序で口にするのか、そして目で時間の経過を共有する。そうした動きのなかに関係性や場の空気が立ち上がるというお話がありました。

テーブルを一枚の図面のように捉える視点。空間設計と同様に「配置」や「動線」が問い直され、食を通じた“場のデザイン”が立ち上がっていく感覚は、食文化を学ぶ私たちにとっても示唆に富んでいました。

日本の食文化に感じる“未設計性”

一方で、日本の食のデザインには「無意識のまま続いてきた」ものも多いと香織さんは言われました。

確かに、たとえば「なぜ私たちは、梅干しを白いごはんの中央に置きたくなるのか?」「煮物の切り方や、料理の並び順に、私たちはどこまで気づいているのか?」など、ふだんの食卓のなかに無数の”意匠”があるにもかかわらず、それが構造として言語化・設計されていない状況なのかもしれません。

設計とは、”設計されていないものに気づく”ところから始まる。そんな言葉が印象に残りました。

海外での経験が与えた視点

ミラノ工科大学やコロンビア大学での研究を通じて、香織さんは「言葉から始める」デザインを学んだと語ります。日本では身体性や職人的な感覚が重視される傾向がある一方で、海外では先にコンセプトや問いが言語化され、そこから形にしていく方法論が一般的だそうです。

こうした方法は、フードデザインをプロジェクトとして社会とつなげる上でも重要なステップになります。とくに、教育や地域と連携する際には、“感覚”だけでなく“構造”として伝えられることが求められる場面も多いからです。

プロジェクトの起点は”違和感”

最後に、香織さんが何かを始めるときの原動力について尋ねたところ、「まず自分が抱いた違和感や感情を、丁寧に言葉にしてみる」とのこと。そのうえで、「誰かと一緒につくるための“問い”に翻訳する」というプロセスを大切にされているとお話しくださいました。

今回のオフィスアワーは、デザインや建築、芸術といった異なる視点から「食べること」を見つめ直す貴重な機会となりました。

香織さん、素敵なお話を本当にありがとうございました。

また、参加された皆さまもありがとうございました。何かが”かたち”になる前の、目に見えない気配のようなものに目を向けること、それを共有できる場があることの豊かさを、あらためて感じた時間になったことを願います。

また、参加された皆さまもありがとうございました。何かが”かたち”になる前の、目に見えない気配のようなものに目を向けること、それを共有できる場があることの豊かさを、あらためて感じた時間になったことを願います。食文化デザインコース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

食文化デザインコース

2025年06月03日

【食文化デザインコース】大阪・関西万博 EARTH MARTグループ見学会

こんにちは。食文化デザインコースの宇城安都美です。今回は2025年4月13日に開幕した、大阪・関西万博についてご紹介します。 2025年食文化デザインコースでは…

-

食文化デザインコース

2025年06月03日

【食文化デザインコース】大阪・関西万博 飲食店レポート

こんにちは。食文化デザインコースの宇城安都美です。大阪・関西万博レポート第2弾です。今回は番外編となりますが、万博内でのお食事処に関してのレポートです。すべてを…

-

食文化デザインコース

2025年06月19日

【食文化デザインコース】変わりゆく”おいしい”の中で、私たちは何を選ぶのか?

こんにちは、食文化デザインコースの麻生です。 最近は気候変動や物価高騰、アレルギーや安全性のニュースがひっきりなしですね。 そんななか、6月15日には大阪・関西…