建築デザインコース

- 建築デザインコース 記事一覧

- 【建築デザインコース】「良い建築」の学び方

2025年08月04日

【建築デザインコース】「良い建築」の学び方

こんにちは、建築デザインコースの山口です。

今回は、建築に興味を持ち始めた方や、学びを始めたいと思っている方に向けて、「まずは何から始められるか」「どんな学び方があるか」について、私自身の経験から書いてみたいと思います。一言に建築を学ぶと言っても対象は膨大なので、ここでは

1) 建築の中でも私が興味を持った「良い建築」について

2) 大学の外で学べることに絞って

3) ごく私的な経験を元に

記述を試みたいと思います。

1)「良い建築」(仮)とは

私が建築を学び始めたとき、最もわからなかったのが、「良い建築」とは何か、です。これもかなり曖昧な言葉なので定義していきます。私は2008年から2014年の間、大学と大学院で建築を学びました。そのとき最も刺激的だったのが、設計課題です。設計課題とは、敷地と課題文が与えられ、あとは各自が自由に設計するという実践的なカリキュラムです。私の通った大学では学生は毎週の講義の時間に自分の案を持参して、建築家の先生にアドバイスを貰いました。設計案に対し、図面やスケッチで議論し、案を改善することをエスキスと呼んだりします。次の1週間で案を修正して持参し、またエスキスをします。これを繰り返し、最後に優れた設計案だけを集めて講評会を行うというスタイルでした。多少の差はあれども、どの大学でもポピュラーなカリキュラムだと思います。毎週のエスキスで議論されるのが「良い建築」であるかどうか。講評会ではどれが「良い建築」であるか、先生たちのなかでも意見が分かれ議論は白熱します。「良い建築」や「面白い建築」など、人によって様々な言葉で表現されるのですが、社会に対してのメッセージを含んでいるか、が共通事項だと私は理解をしました。ですので「良い建築」とはそもそも、人によって定義が違い、唯一のものがなく、ひとまず私がそう呼んでいるだけであることをご理解ください。そして「良い建築」の探究は現在進行形ですので(仮)としておきます。(今ではもう少し言語化できますが、ここでは止めておきます。)

2)大学の外での学び

何かを学ぶときの選択肢の一つに学校に通う、というものがあると思います。建築については大学や専門学校ということになりますが、ここではあえて大学の外での学び方を記載します。より気軽に始められることとして、というのが理由の1つです。もう1つの理由は、私が学びたかった「良い建築」は大学の外で学ぶ部分も大きかったためです。

大学では設計課題の他に歴史や構造などの座学があります。しかし、私が熱中した設計課題で求められる「良い建築」には即効性が無いように当時は思いました(当然、後々効いてくるのですが)。そこで、私が思う「良い建築」を学ぶにはどうしたらよいのか、授業以外での模索が始まったのですが、そのうちの一部、効果があったと思うものをお伝えします。

① 建築を見る(実物から学ぶ)

実際の建築を見るのは何にも変え難く、大学の中では実現できない学びです。「良い建築」を知り、つくるためには、どのような建築を「良い建築」と感じるのか自分と向き合う必要があります。どこかに遠出したときは少しでも時間を作って、その地の建築に足を運んでみることをお勧めします。「地名 建築」とネットで検索すればその地の名建築を紹介するサイトがヒットします。名建築とされるものはそれだけ「良い建築」と感じる人が多いものなので、人がどのようなものを「良い建築」と思うかの参考になります。一番重要なのは自分がどう思うか、なので設計者の名前や歴史的価値などの情報には惑わされないように、というのが私なりの留意事項です。

② 読書(文字から学ぶ)

最も手軽な学びの1つかと思います。ですが、どんな本を読んだら良いのかわからない、というのが最大の難点でした。書店や図書館で目次を眺める、書籍紹介の類の本やサイトを探す、など方法はあるかと思いますが、私も本選びはいまも苦心しています。私自身が学び初めの頃に出会い、当時はもちろん現在でも面白いと思える本を1冊だけ紹介します。

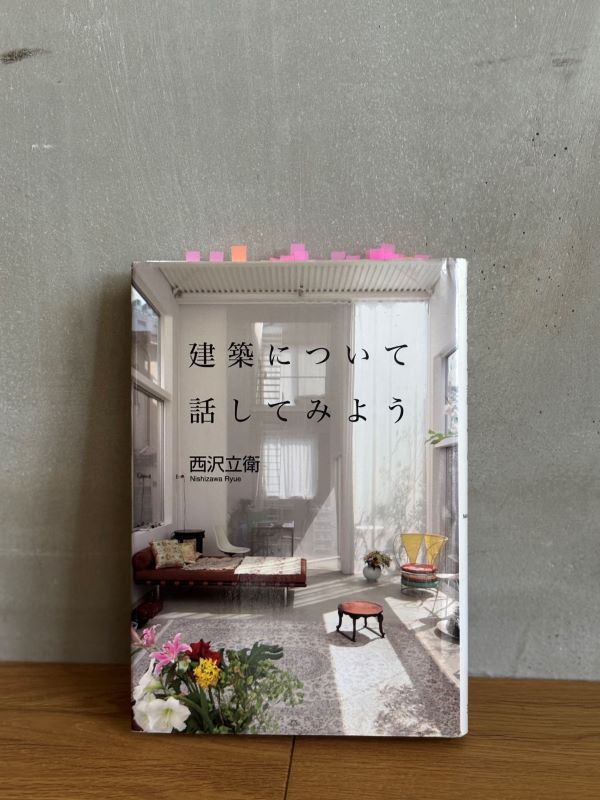

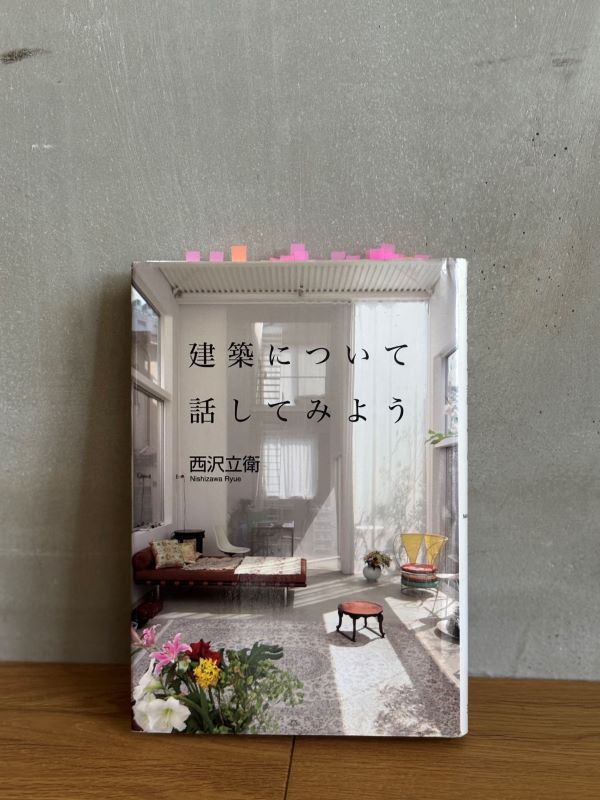

西沢立衛 著 「建築について話してみよう」(王国社より2007/9/1出版)

「良い建築」を平易な言葉で言い表しており、同時に奥深さも感じさせてくれる(つまり安易に言い表したりわかったりするようなものではないと教えてくれる)1冊です。

③ 講演会(人から学ぶ)

実物や書籍を通して、興味を持てた建築やその周辺分野に関連性の高い講演会があれば絶好の機会です。第一人者の生の言葉から得る学びは独特です。だいたい最後に質問時間が儲けられるので、勇気を持って質問しましょう。初心者や学生であることを伝えれば、どんなにヘタな質問でもきっと有意義な言葉で応えてくれます。建築デザインコースでは、在学生向けにコース主催の講演会も年に2回程度開催しています。

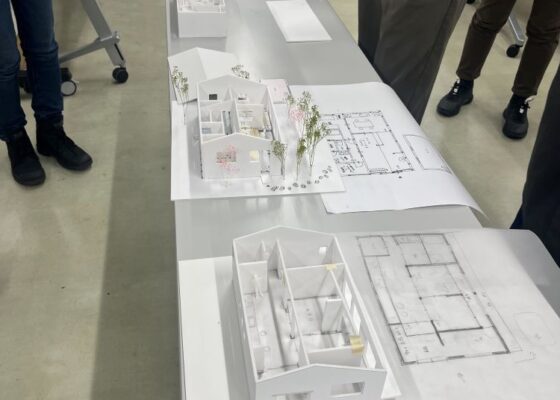

④ 展覧会(文字、図面、模型から学ぶ)

実物を展示できない建築の展覧会では、かえって設計者やキュレーターの思想が色濃く現れます。実際の建築を体験するのとはまた異なる学びの機会なのでお勧めです。建築を学びはじめの多くの人も、実物を建てることが困難なので図面や模型で考えを表現しなくてはなりません。その意味でも大いに参考になります。多くの展覧会は一般の方にも伝わるよう工夫されているのでとっつきやすいのも利点です。

⑤ オープンデスク、インターン、バイト(働きから学ぶ)

デザイン系の設計事務所にはオープンデスクやインターンと呼ばれる慣習があります。実際の仕事の一部として、模型製作や作図などをスタッフさんに教わりながらお手伝いします。参加する側は仕事場の様子を見たり、実際の作業に触れたりする中で多くの学びを得ます。受け入れる側は手伝ってもらって助かる部分と、指導に時間を割く部分があるので、ある程度学びが進んだ段階でないと参加が難しいかもしれません。報酬の考え方も様々で、呼び方も様々です。制度として整備されているというよりは、慣習的に行われている性格が強いので、興味をもった事務所には勇気を出してメールで問い合わせてみるのが良いでしょう。

⑥ コンペ(他者から学ぶ)

設計案の公募のことで設計競技とも呼ばれます。課題文が発表され、設計案を所定の様式にまとめて応募、審査員が審査するというものですが、実際の建物の建設のための審査であったりアイディアを競うものであったりします。入賞者の報酬も様々ですが、学びに焦点を当てると、審査員の批評を受けたり、入賞者の作品を見たりすることで考え方が拡がる機会となります。競技であり、労力も要するので、こちらもある程度学びが進んだ段階で挑戦すると有意義だと思います。

⑦ 内覧会

これは実際の建築を見ることに含まれますが、建物の完成時、実際に使用開始する前にお披露目の機会が儲けられる場合があります。住宅などの実際に使用され始めると内部を見ることが難しい建築については貴重な機会です。基本は関係者を招くものですが、稀に誰でも参加できるものがあります。情報をキャッチする難易度はすこし高いかもしれませんが気になる建築家のSNSをフォローしておくと良いかもしれません。私は前述のオープンデスクを通じて知り合ったスタッフさんから情報を頂いていました。

これらの紹介が本稿のメインの部分ですが、前提が長くなってしまったので、駆け足の説明になりました。また機会があれば、個々を掘り下げて記載をしたいと思います。展覧会や実物の見学については、本コースの他のブログ記事にも記載があるのでそちらも見てみて下さい。

これらの紹介が本稿のメインの部分ですが、前提が長くなってしまったので、駆け足の説明になりました。また機会があれば、個々を掘り下げて記載をしたいと思います。展覧会や実物の見学については、本コースの他のブログ記事にも記載があるのでそちらも見てみて下さい。

3)私的な学び

ここまで読んで頂くと、そもそも私が学びたいと思った「良い建築」が正体不明なものであり、その探究も手あたり次第になったので、ごく私的な学びであることはご理解いただけるかと思います。今現在、私はそれで良かったと思っていますし、それしか無いとすら考えています。大学以降の学びはどんな分野でも唯一の正解のない、探究的なものになると思います。自分が何に興味が持てて、そのために時間と体力をどのように費やせるか、それ自体がその人のオリジナリティになると思います。私が興味を持った「良い建築」は特にオリジナリティが重要視されるように思います。

「良い建築」の学び、などと広げた大風呂敷ですが、なるべく等身大の記載になるよう心がけました。皆さんが学びたいと思っている建築はどんなものでしょうか。学びたい対象はそれぞれですし、その方法も無数にあるはずです。ここで記載できるのは私の個人的な学びの対象と方法にすぎませんが、1つのケースとして、自分が興味を持てる正体不明の何かに向かっていこうとしている誰かの参考になれば幸いです。最後に、生涯を通じて学びたいと思える対象に出会え、その外へと視野を広げる意識を持てたのは、大学という包括的で体系的な建築の学びの場があったからこそであることを念の為に記載しておきます。また、一言に大学といってもそのスタイルは多様なので、ご自身のライフスタイルにあったものを諦めずに探してみてください、というエールを添えて終わりとさせて頂きます。

建築デザインコース | 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

今回は、建築に興味を持ち始めた方や、学びを始めたいと思っている方に向けて、「まずは何から始められるか」「どんな学び方があるか」について、私自身の経験から書いてみたいと思います。一言に建築を学ぶと言っても対象は膨大なので、ここでは

1) 建築の中でも私が興味を持った「良い建築」について

2) 大学の外で学べることに絞って

3) ごく私的な経験を元に

記述を試みたいと思います。

1)「良い建築」(仮)とは

私が建築を学び始めたとき、最もわからなかったのが、「良い建築」とは何か、です。これもかなり曖昧な言葉なので定義していきます。私は2008年から2014年の間、大学と大学院で建築を学びました。そのとき最も刺激的だったのが、設計課題です。設計課題とは、敷地と課題文が与えられ、あとは各自が自由に設計するという実践的なカリキュラムです。私の通った大学では学生は毎週の講義の時間に自分の案を持参して、建築家の先生にアドバイスを貰いました。設計案に対し、図面やスケッチで議論し、案を改善することをエスキスと呼んだりします。次の1週間で案を修正して持参し、またエスキスをします。これを繰り返し、最後に優れた設計案だけを集めて講評会を行うというスタイルでした。多少の差はあれども、どの大学でもポピュラーなカリキュラムだと思います。毎週のエスキスで議論されるのが「良い建築」であるかどうか。講評会ではどれが「良い建築」であるか、先生たちのなかでも意見が分かれ議論は白熱します。「良い建築」や「面白い建築」など、人によって様々な言葉で表現されるのですが、社会に対してのメッセージを含んでいるか、が共通事項だと私は理解をしました。ですので「良い建築」とはそもそも、人によって定義が違い、唯一のものがなく、ひとまず私がそう呼んでいるだけであることをご理解ください。そして「良い建築」の探究は現在進行形ですので(仮)としておきます。(今ではもう少し言語化できますが、ここでは止めておきます。)

2)大学の外での学び

何かを学ぶときの選択肢の一つに学校に通う、というものがあると思います。建築については大学や専門学校ということになりますが、ここではあえて大学の外での学び方を記載します。より気軽に始められることとして、というのが理由の1つです。もう1つの理由は、私が学びたかった「良い建築」は大学の外で学ぶ部分も大きかったためです。

大学では設計課題の他に歴史や構造などの座学があります。しかし、私が熱中した設計課題で求められる「良い建築」には即効性が無いように当時は思いました(当然、後々効いてくるのですが)。そこで、私が思う「良い建築」を学ぶにはどうしたらよいのか、授業以外での模索が始まったのですが、そのうちの一部、効果があったと思うものをお伝えします。

① 建築を見る(実物から学ぶ)

実際の建築を見るのは何にも変え難く、大学の中では実現できない学びです。「良い建築」を知り、つくるためには、どのような建築を「良い建築」と感じるのか自分と向き合う必要があります。どこかに遠出したときは少しでも時間を作って、その地の建築に足を運んでみることをお勧めします。「地名 建築」とネットで検索すればその地の名建築を紹介するサイトがヒットします。名建築とされるものはそれだけ「良い建築」と感じる人が多いものなので、人がどのようなものを「良い建築」と思うかの参考になります。一番重要なのは自分がどう思うか、なので設計者の名前や歴史的価値などの情報には惑わされないように、というのが私なりの留意事項です。

② 読書(文字から学ぶ)

最も手軽な学びの1つかと思います。ですが、どんな本を読んだら良いのかわからない、というのが最大の難点でした。書店や図書館で目次を眺める、書籍紹介の類の本やサイトを探す、など方法はあるかと思いますが、私も本選びはいまも苦心しています。私自身が学び初めの頃に出会い、当時はもちろん現在でも面白いと思える本を1冊だけ紹介します。

西沢立衛 著 「建築について話してみよう」(王国社より2007/9/1出版)

「良い建築」を平易な言葉で言い表しており、同時に奥深さも感じさせてくれる(つまり安易に言い表したりわかったりするようなものではないと教えてくれる)1冊です。

西沢立衛 著 「建築について話してみよう」(王国社より2007/9/1出版)

③ 講演会(人から学ぶ)

実物や書籍を通して、興味を持てた建築やその周辺分野に関連性の高い講演会があれば絶好の機会です。第一人者の生の言葉から得る学びは独特です。だいたい最後に質問時間が儲けられるので、勇気を持って質問しましょう。初心者や学生であることを伝えれば、どんなにヘタな質問でもきっと有意義な言葉で応えてくれます。建築デザインコースでは、在学生向けにコース主催の講演会も年に2回程度開催しています。

④ 展覧会(文字、図面、模型から学ぶ)

実物を展示できない建築の展覧会では、かえって設計者やキュレーターの思想が色濃く現れます。実際の建築を体験するのとはまた異なる学びの機会なのでお勧めです。建築を学びはじめの多くの人も、実物を建てることが困難なので図面や模型で考えを表現しなくてはなりません。その意味でも大いに参考になります。多くの展覧会は一般の方にも伝わるよう工夫されているのでとっつきやすいのも利点です。

⑤ オープンデスク、インターン、バイト(働きから学ぶ)

デザイン系の設計事務所にはオープンデスクやインターンと呼ばれる慣習があります。実際の仕事の一部として、模型製作や作図などをスタッフさんに教わりながらお手伝いします。参加する側は仕事場の様子を見たり、実際の作業に触れたりする中で多くの学びを得ます。受け入れる側は手伝ってもらって助かる部分と、指導に時間を割く部分があるので、ある程度学びが進んだ段階でないと参加が難しいかもしれません。報酬の考え方も様々で、呼び方も様々です。制度として整備されているというよりは、慣習的に行われている性格が強いので、興味をもった事務所には勇気を出してメールで問い合わせてみるのが良いでしょう。

⑥ コンペ(他者から学ぶ)

設計案の公募のことで設計競技とも呼ばれます。課題文が発表され、設計案を所定の様式にまとめて応募、審査員が審査するというものですが、実際の建物の建設のための審査であったりアイディアを競うものであったりします。入賞者の報酬も様々ですが、学びに焦点を当てると、審査員の批評を受けたり、入賞者の作品を見たりすることで考え方が拡がる機会となります。競技であり、労力も要するので、こちらもある程度学びが進んだ段階で挑戦すると有意義だと思います。

⑦ 内覧会

これは実際の建築を見ることに含まれますが、建物の完成時、実際に使用開始する前にお披露目の機会が儲けられる場合があります。住宅などの実際に使用され始めると内部を見ることが難しい建築については貴重な機会です。基本は関係者を招くものですが、稀に誰でも参加できるものがあります。情報をキャッチする難易度はすこし高いかもしれませんが気になる建築家のSNSをフォローしておくと良いかもしれません。私は前述のオープンデスクを通じて知り合ったスタッフさんから情報を頂いていました。

これらの紹介が本稿のメインの部分ですが、前提が長くなってしまったので、駆け足の説明になりました。また機会があれば、個々を掘り下げて記載をしたいと思います。展覧会や実物の見学については、本コースの他のブログ記事にも記載があるのでそちらも見てみて下さい。

これらの紹介が本稿のメインの部分ですが、前提が長くなってしまったので、駆け足の説明になりました。また機会があれば、個々を掘り下げて記載をしたいと思います。展覧会や実物の見学については、本コースの他のブログ記事にも記載があるのでそちらも見てみて下さい。3)私的な学び

ここまで読んで頂くと、そもそも私が学びたいと思った「良い建築」が正体不明なものであり、その探究も手あたり次第になったので、ごく私的な学びであることはご理解いただけるかと思います。今現在、私はそれで良かったと思っていますし、それしか無いとすら考えています。大学以降の学びはどんな分野でも唯一の正解のない、探究的なものになると思います。自分が何に興味が持てて、そのために時間と体力をどのように費やせるか、それ自体がその人のオリジナリティになると思います。私が興味を持った「良い建築」は特にオリジナリティが重要視されるように思います。

「良い建築」の学び、などと広げた大風呂敷ですが、なるべく等身大の記載になるよう心がけました。皆さんが学びたいと思っている建築はどんなものでしょうか。学びたい対象はそれぞれですし、その方法も無数にあるはずです。ここで記載できるのは私の個人的な学びの対象と方法にすぎませんが、1つのケースとして、自分が興味を持てる正体不明の何かに向かっていこうとしている誰かの参考になれば幸いです。最後に、生涯を通じて学びたいと思える対象に出会え、その外へと視野を広げる意識を持てたのは、大学という包括的で体系的な建築の学びの場があったからこそであることを念の為に記載しておきます。また、一言に大学といってもそのスタイルは多様なので、ご自身のライフスタイルにあったものを諦めずに探してみてください、というエールを添えて終わりとさせて頂きます。

建築デザインコース | 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

建築デザインコース

2025年06月03日

【建築デザインコース】白洲次郎・正子の住まい | 武相荘

皆さん、こんにちは。建築デザインコースです。 春の心地良い季節もそこそこに、梅雨入りの声も聞こえてくる時期になってきましたが、この時期は各地の建築を訪れるには良…

-

建築デザインコース

2025年05月12日

【建築デザインコース】コースを紹介する動画をまとめました

こんにちは、建築デザインコース研究室です。 GWも明け、2025年度入学のみなさんも課題への取り組みを本格化させる時期になってきました。5月中旬から新入生が通信…

-

建築デザインコース

2025年04月04日

【建築デザインコース】藝術学舎で学びを深める、学びを広げる

皆さんこんにちは、建築デザインコースの小寺です。 寒い冬が終わり、ようやく春めいてきましたね。 しっかり外に出かけて建築や自然を堪能したいものです。 ところで皆…