食文化デザインコース

- 食文化デザインコース 記事一覧

- 【食文化デザインコース】味覚検定ワークショップ

2025年09月19日

【食文化デザインコース】味覚検定ワークショップ

こんにちは。食文化デザイン研究室の宇城安都美です。

「味覚の科学」ご担当の水野考貴先生による「味覚検定ワークショップ~あなたの味覚をチェック!~」が7月に外苑キャンパスで開催されました。その様子をレポートします。

味覚とは、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚という人間の五感のうちの一つです。そして味覚は基本五味と言われる、甘味、塩味、酸味、苦味、うま味で構成されています。この基本五味以外にも、辛みや渋み、キレやコクとして感じるものや、食べものの特徴である香りや温度、色やジュージューといった音などからも感じます。そして食べる人の特徴として、誰とどこで食べるかなどの環境、国や地域による感じ方の違いによる食習慣や食文化、またおなかが空いているなどという心と体の状態によっても味の感じ方が違うと思います。

味覚とは、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚という人間の五感のうちの一つです。そして味覚は基本五味と言われる、甘味、塩味、酸味、苦味、うま味で構成されています。この基本五味以外にも、辛みや渋み、キレやコクとして感じるものや、食べものの特徴である香りや温度、色やジュージューといった音などからも感じます。そして食べる人の特徴として、誰とどこで食べるかなどの環境、国や地域による感じ方の違いによる食習慣や食文化、またおなかが空いているなどという心と体の状態によっても味の感じ方が違うと思います。

今回の味覚チェックでは①原材料の識別力、②味覚の記憶力、③味覚の感知力 についてチェックしました。

まず初めにお皿に分けられたポテトチップスをみんなで食べました。そこから次の工程に行きます。

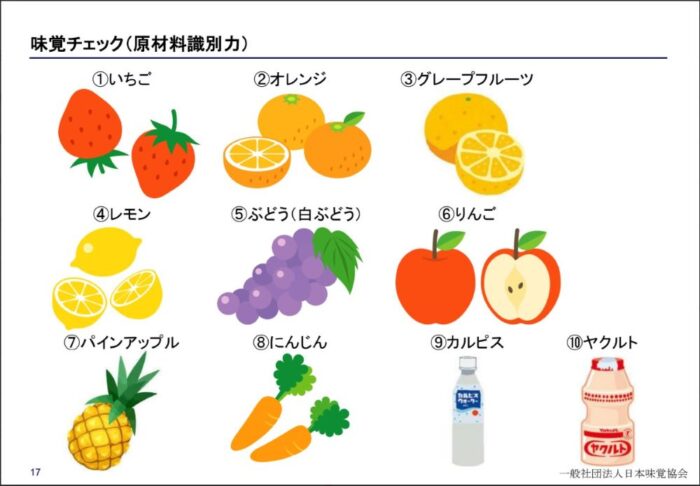

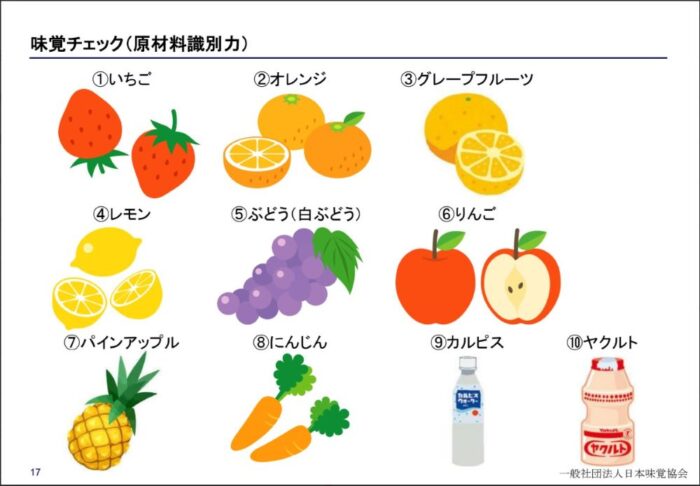

次は原材料の識別力チェックです。コップに入れられたジュースを飲みました。そこに入っている物をあてるチェックです。

配られたシートを見ながら考えるのですが、なかなか難しいのです。この香りと甘さはパイナップルだよね?けどカルピスも入ってそう?ニンジンもかな?など悩みながら回答していきます。

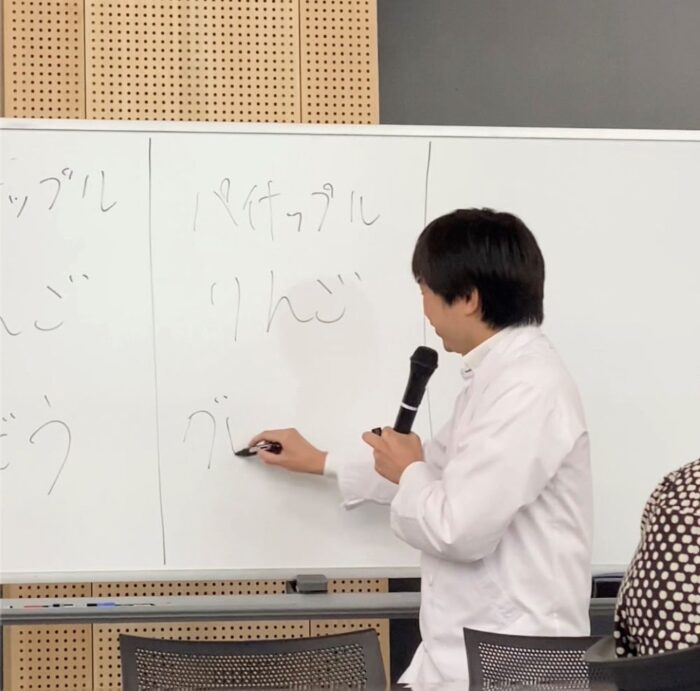

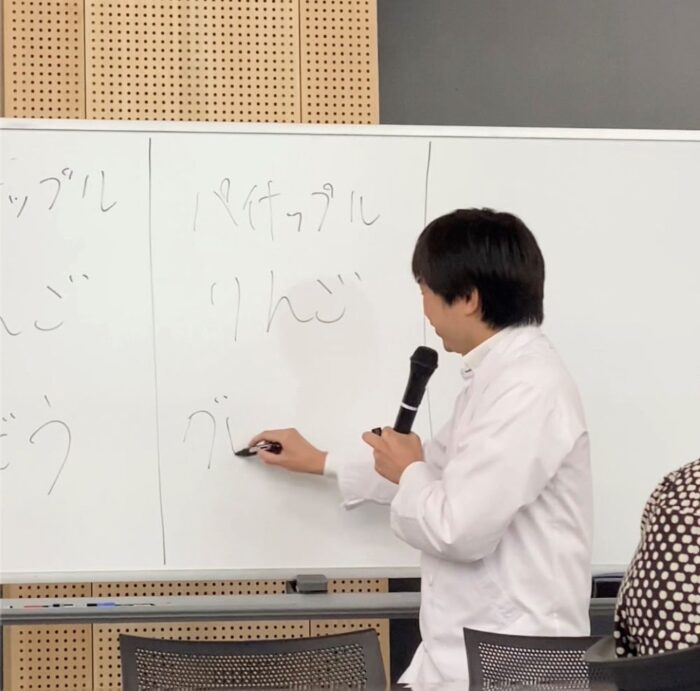

結果は「りんご」「パイナップル」「グレープフルーツ」でした。りんごは何にでも中和されやすいので気づきにくいですね。この組み合わせにするとなぜか乳酸菌飲料っぽい味を感じる人もいるので、カルピスやヤクルトが入っていると間違う人も多いのです、など先生から解説もしてもらいました。

結果は「りんご」「パイナップル」「グレープフルーツ」でした。りんごは何にでも中和されやすいので気づきにくいですね。この組み合わせにするとなぜか乳酸菌飲料っぽい味を感じる人もいるので、カルピスやヤクルトが入っていると間違う人も多いのです、など先生から解説もしてもらいました。

次にお皿に分けられた3つのポテトチップスが配られました。初めに食べたポテトチップスと同じ物はどれでしょう?という問題です。すべて味は「うすしお」のポテトチップスなので一生懸命初めに食べた味を思い出して皆さん答えていらっしゃいました。

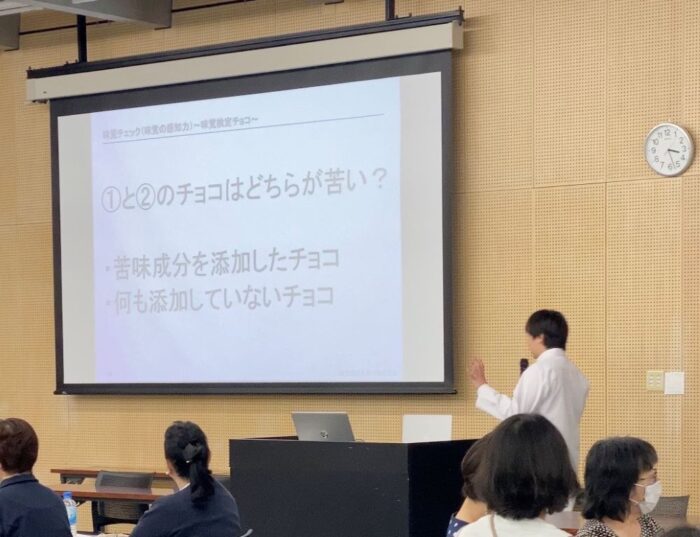

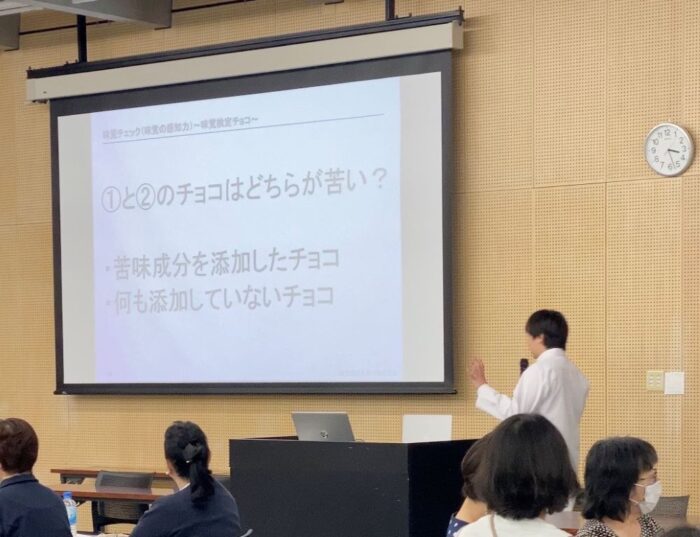

最後に2種類のチョコレートを試食します。一つは苦み成分を添加したチョコレートで、もう一つは何も添加していないチョコレートです。私も食べてみましたが、二つとも普通に美味しいチョコレートで苦いってどういうことだろう?とすごく考えさせられました。カカオの量が多いとか甘さ控えめとかとは違う、苦味を探すのは結構難しかったです。

味覚は舌にある味蕾と呼ばれる組織で感知されます。一般的に味蕾の数は年齢と共に減ってくると言われています。ただ、味覚は鍛えることもできると水野先生がおっしゃっていました。様々なものを食べるという経験や、それを記憶すること、そして味を言語化することは学んで練習することで鍛えられていきます。日本中、世界中にはまだまだ食べたことがない料理がたくさんあるので、いろんな食体験を通して味覚を鍛えていきたいと思います。

今回のワークショップに参加していただいた皆様、ありがとうございました。

食文化デザインコース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

「味覚の科学」ご担当の水野考貴先生による「味覚検定ワークショップ~あなたの味覚をチェック!~」が7月に外苑キャンパスで開催されました。その様子をレポートします。

味覚とは、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚という人間の五感のうちの一つです。そして味覚は基本五味と言われる、甘味、塩味、酸味、苦味、うま味で構成されています。この基本五味以外にも、辛みや渋み、キレやコクとして感じるものや、食べものの特徴である香りや温度、色やジュージューといった音などからも感じます。そして食べる人の特徴として、誰とどこで食べるかなどの環境、国や地域による感じ方の違いによる食習慣や食文化、またおなかが空いているなどという心と体の状態によっても味の感じ方が違うと思います。

味覚とは、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚という人間の五感のうちの一つです。そして味覚は基本五味と言われる、甘味、塩味、酸味、苦味、うま味で構成されています。この基本五味以外にも、辛みや渋み、キレやコクとして感じるものや、食べものの特徴である香りや温度、色やジュージューといった音などからも感じます。そして食べる人の特徴として、誰とどこで食べるかなどの環境、国や地域による感じ方の違いによる食習慣や食文化、またおなかが空いているなどという心と体の状態によっても味の感じ方が違うと思います。今回の味覚チェックでは①原材料の識別力、②味覚の記憶力、③味覚の感知力 についてチェックしました。

まず初めにお皿に分けられたポテトチップスをみんなで食べました。そこから次の工程に行きます。

次は原材料の識別力チェックです。コップに入れられたジュースを飲みました。そこに入っている物をあてるチェックです。

配られたシートを見ながら考えるのですが、なかなか難しいのです。この香りと甘さはパイナップルだよね?けどカルピスも入ってそう?ニンジンもかな?など悩みながら回答していきます。

結果は「りんご」「パイナップル」「グレープフルーツ」でした。りんごは何にでも中和されやすいので気づきにくいですね。この組み合わせにするとなぜか乳酸菌飲料っぽい味を感じる人もいるので、カルピスやヤクルトが入っていると間違う人も多いのです、など先生から解説もしてもらいました。

結果は「りんご」「パイナップル」「グレープフルーツ」でした。りんごは何にでも中和されやすいので気づきにくいですね。この組み合わせにするとなぜか乳酸菌飲料っぽい味を感じる人もいるので、カルピスやヤクルトが入っていると間違う人も多いのです、など先生から解説もしてもらいました。

次にお皿に分けられた3つのポテトチップスが配られました。初めに食べたポテトチップスと同じ物はどれでしょう?という問題です。すべて味は「うすしお」のポテトチップスなので一生懸命初めに食べた味を思い出して皆さん答えていらっしゃいました。

最後に2種類のチョコレートを試食します。一つは苦み成分を添加したチョコレートで、もう一つは何も添加していないチョコレートです。私も食べてみましたが、二つとも普通に美味しいチョコレートで苦いってどういうことだろう?とすごく考えさせられました。カカオの量が多いとか甘さ控えめとかとは違う、苦味を探すのは結構難しかったです。

味覚は舌にある味蕾と呼ばれる組織で感知されます。一般的に味蕾の数は年齢と共に減ってくると言われています。ただ、味覚は鍛えることもできると水野先生がおっしゃっていました。様々なものを食べるという経験や、それを記憶すること、そして味を言語化することは学んで練習することで鍛えられていきます。日本中、世界中にはまだまだ食べたことがない料理がたくさんあるので、いろんな食体験を通して味覚を鍛えていきたいと思います。

今回のワークショップに参加していただいた皆様、ありがとうございました。

食文化デザインコース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

食文化デザインコース

2025年01月24日

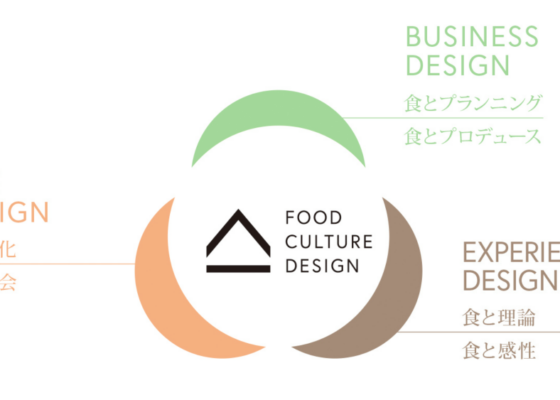

【食文化デザインコース】カリキュラム紹介「理性と感性を育む”体験デザイン領域”」

こんにちは、食文化デザイン研究室の麻生桜子です。 これまで「ライフデザイン領域」「ビジネスデザイン領域」についてご紹介してきましたが、今回は最後の柱となる「体験…

-

食文化デザインコース

2025年06月03日

【食文化デザインコース】大阪・関西万博 飲食店レポート

こんにちは。食文化デザインコースの宇城安都美です。大阪・関西万博レポート第2弾です。今回は番外編となりますが、万博内でのお食事処に関してのレポートです。すべてを…

-

食文化デザインコース

2025年06月19日

【食文化デザインコース】変わりゆく”おいしい”の中で、私たちは何を選ぶのか?

こんにちは、食文化デザインコースの麻生です。 最近は気候変動や物価高騰、アレルギーや安全性のニュースがひっきりなしですね。 そんななか、6月15日には大阪・関西…