食文化デザインコース

- 食文化デザインコース 記事一覧

- 【食文化デザインコース】おいしいごはんを炊く科学

2025年10月01日

【食文化デザインコース】おいしいごはんを炊く科学

こんにちは。食文化デザイン研究室の中山晴奈です。

みなさんのおいしいごはんの条件はどんなことがありますか?

固め?柔らかめ?パラパラした食感などもごはんのおいしさの表現として使うことがあるかとおもいます。

食文化デザインコースでは、先日パナソニックの炊飯器研究チームによる炊飯の科学Xプログラミングというユニークなミニゼミを開催しました。ごはんのおいしさを言語化し、熱と時間の関係をプログラミングし、狙い通りのごはんの炊きあがりをデザインするという授業です。

パナソニックではおいしいお米の評価を「見た目」「味」「食感」「香り」「硬さ」「粘り」といった6つの要素を独自の指標にしています。これらがバランスよく構成されていることで、わたしたち日本人はごはんをおいしいと感じます。見た目でいえばお米のツヤ感や色の白さ、食感は粒感やふっくら感、味は甘みや旨み、それらすべてのバランスがいいごはんです。

今回は学生のみなさんが持参した「ごはんのおとも」に合わせて、食味を計算してオリジナルに炊き上げるという、いわばおいしさの科学の応用に挑戦しました。

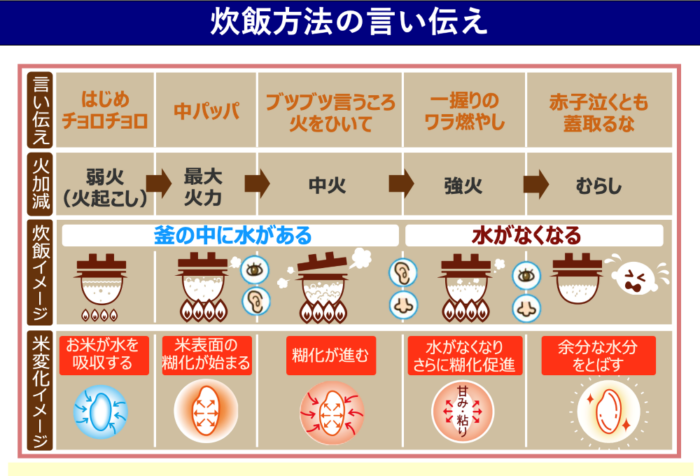

まずは有名な「はじめチョロチョロ、中パッパ、グツグツいうころ火を引いて….」という古くから伝わるかまどのごはん炊きの言い伝えを思い出します。こちらにパナソニックの長年の研究データをかさね、温度と水、米のα化といった複雑な食味の相関を教えていただきました。

かまどや土鍋でごはんを炊いたことがある方には馴染みの多いこのごはんの炊き方の言い伝えですが、じつは科学的な裏付けもできるんですね。「はじめチョロチョロ」ではごはんのα化が進まない60度未満の温度でゆっくり加熱をしていき、甘味を引き出す効果があるそうです。最新の炊飯器ではそれらが綿密にプログラミングされているということを教えていただきました。なんと米の品種ごとに、それらの温度設定や時間設定が調整されているというから、一同びっくりです。

各グループは「25年ものの梅干し」「ちりめん山椒」「京都の塩昆布」「青のりのふりかけ」「洋風マッシュルームだれ」など、個性豊かなごはんのおともを選定し、それぞれに合うお米の「見た目」「味」「食感」「香り」「硬さ」「粘り」を狙って温度と時間をIoT炊飯器にプログラミングをしました。

タブレットPCを使い、各加熱フェーズごとに温度と時間を選び、炊きあがりを狙います。例えば「洋風マッシュルームだれ」であればパラパラの炒飯風に仕上げたい、「25年ものの梅干し」であれば米の甘味を十分に引き出したふっくらごはんに、といったようなゴール設定です。ごはんのおいしさは一つではない、人それぞれ、合わせるものに合わせて多様でしかるべきというメッセージも受け取りながら、進めていきます。

データ送信された炊飯器が次々に炊飯モードに入りました。浸水時間も短く、加熱の温度ピーク設定が低めのチームからどんどん炊き上がっていき、6つの異なるごはんが炊きあがりました。それぞれが見事にパラパラ、しっとり、ふんわり、甘いなどの特徴が異なる仕上がりとなり、同じ品種、同じ水からここまで味が変えられることを体感しました。なお、この日に使ったのは「新之助」という品種です。

最後に、狙ったおいしさを言語化したものを発表し、予測と結果を各グループ発表しました。また、直前に発売されたという最新型の炊飯器で炊いたごはんも試食させていただきました。これがまた香りよく炊けていて、同じお米だとはおもえないほどでした。

最後のお話しでは「米のおいしさのポテンシャルを、炊飯器で伸ばしてあげたい。それがわたしたちの炊飯器にできること」「ごはんのおいしさはひとつではなく、家庭によってそれぞれ異なるもの」とおっしゃる萩さんの言葉が印象的でした。

普段対話することのない家電メーカーの研究者やマーケティング担当者に最新の研究内容を聞き、またなかなか聞くことができない研究者個人の見解も含め、対話を重ねた3時間でした。「研究者の顔が見える家電をつくりたい」というマーケティング担当者の熱い思いにも触れ、企業のものづくりの姿勢に刺激を受けた1日でした。

ちなみに、筆者は持って帰った残りごはんが冷めてもモチモチでおいしく、これにもまた感動しました!パナソニックのみなさま、どうもありがとうございました。

食文化デザインコース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

みなさんのおいしいごはんの条件はどんなことがありますか?

固め?柔らかめ?パラパラした食感などもごはんのおいしさの表現として使うことがあるかとおもいます。

食文化デザインコースでは、先日パナソニックの炊飯器研究チームによる炊飯の科学Xプログラミングというユニークなミニゼミを開催しました。ごはんのおいしさを言語化し、熱と時間の関係をプログラミングし、狙い通りのごはんの炊きあがりをデザインするという授業です。

Panasonic Cooking @Labの萩さんによる炊飯の科学レクチャー

パナソニックではおいしいお米の評価を「見た目」「味」「食感」「香り」「硬さ」「粘り」といった6つの要素を独自の指標にしています。これらがバランスよく構成されていることで、わたしたち日本人はごはんをおいしいと感じます。見た目でいえばお米のツヤ感や色の白さ、食感は粒感やふっくら感、味は甘みや旨み、それらすべてのバランスがいいごはんです。

今回は学生のみなさんが持参した「ごはんのおとも」に合わせて、食味を計算してオリジナルに炊き上げるという、いわばおいしさの科学の応用に挑戦しました。

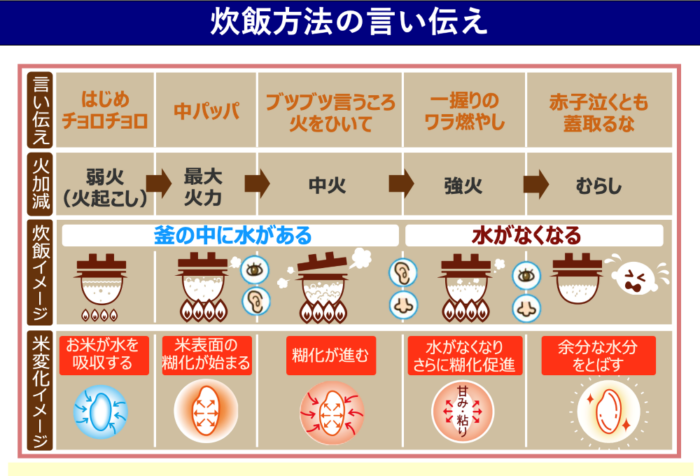

炊飯方法の言い伝えを科学的に解明

まずは有名な「はじめチョロチョロ、中パッパ、グツグツいうころ火を引いて….」という古くから伝わるかまどのごはん炊きの言い伝えを思い出します。こちらにパナソニックの長年の研究データをかさね、温度と水、米のα化といった複雑な食味の相関を教えていただきました。

かまどや土鍋でごはんを炊いたことがある方には馴染みの多いこのごはんの炊き方の言い伝えですが、じつは科学的な裏付けもできるんですね。「はじめチョロチョロ」ではごはんのα化が進まない60度未満の温度でゆっくり加熱をしていき、甘味を引き出す効果があるそうです。最新の炊飯器ではそれらが綿密にプログラミングされているということを教えていただきました。なんと米の品種ごとに、それらの温度設定や時間設定が調整されているというから、一同びっくりです。

データを元に、数値で炊きあがりを狙う

各グループは「25年ものの梅干し」「ちりめん山椒」「京都の塩昆布」「青のりのふりかけ」「洋風マッシュルームだれ」など、個性豊かなごはんのおともを選定し、それぞれに合うお米の「見た目」「味」「食感」「香り」「硬さ」「粘り」を狙って温度と時間をIoT炊飯器にプログラミングをしました。

IoT炊飯器にプログラミングする

タブレットPCを使い、各加熱フェーズごとに温度と時間を選び、炊きあがりを狙います。例えば「洋風マッシュルームだれ」であればパラパラの炒飯風に仕上げたい、「25年ものの梅干し」であれば米の甘味を十分に引き出したふっくらごはんに、といったようなゴール設定です。ごはんのおいしさは一つではない、人それぞれ、合わせるものに合わせて多様でしかるべきというメッセージも受け取りながら、進めていきます。

自家製のちりめん山椒

データ送信された炊飯器が次々に炊飯モードに入りました。浸水時間も短く、加熱の温度ピーク設定が低めのチームからどんどん炊き上がっていき、6つの異なるごはんが炊きあがりました。それぞれが見事にパラパラ、しっとり、ふんわり、甘いなどの特徴が異なる仕上がりとなり、同じ品種、同じ水からここまで味が変えられることを体感しました。なお、この日に使ったのは「新之助」という品種です。

真白く炊き上がったごはん

最後に、狙ったおいしさを言語化したものを発表し、予測と結果を各グループ発表しました。また、直前に発売されたという最新型の炊飯器で炊いたごはんも試食させていただきました。これがまた香りよく炊けていて、同じお米だとはおもえないほどでした。

最後のお話しでは「米のおいしさのポテンシャルを、炊飯器で伸ばしてあげたい。それがわたしたちの炊飯器にできること」「ごはんのおいしさはひとつではなく、家庭によってそれぞれ異なるもの」とおっしゃる萩さんの言葉が印象的でした。

ごはんのおともにあわせた炊きあがり予測と結果について言語化に挑戦

普段対話することのない家電メーカーの研究者やマーケティング担当者に最新の研究内容を聞き、またなかなか聞くことができない研究者個人の見解も含め、対話を重ねた3時間でした。「研究者の顔が見える家電をつくりたい」というマーケティング担当者の熱い思いにも触れ、企業のものづくりの姿勢に刺激を受けた1日でした。

ちなみに、筆者は持って帰った残りごはんが冷めてもモチモチでおいしく、これにもまた感動しました!パナソニックのみなさま、どうもありがとうございました。

食文化デザインコース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

食文化デザインコース

2025年09月19日

【食文化デザインコース】味覚検定ワークショップ

こんにちは。食文化デザイン研究室の宇城安都美です。 「味覚の科学」ご担当の水野考貴先生による「味覚検定ワークショップ~あなたの味覚をチェック!~」が7月に外苑キ…

-

食文化デザインコース

2025年09月18日

【食文化デザインコース】万博特別講義アワードのご紹介

こんにちは。食文化デザイン研究室の宇城安都美です。 京都芸術大学は、2025年大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「いのちをつむぐ」をテーマとする「EARTH…

-

食文化デザインコース

2025年08月25日

【食文化デザインコース】「食べる」を分解し再構築するプログラム

こんにちは。食文化デザイン研究室の中山晴奈です。 先日、瓜生山キャンパス内にある芸術館にて行われた展覧会『甘い広告──大正・昭和の洋菓子にみるデザイン文化』の関…