食文化デザインコース

- 食文化デザインコース 記事一覧

- 【食文化デザインコース】「今までで1番楽しいお茶席でした」有斐斎 弘道館 食美学ミニゼミ

2025年11月19日

【食文化デザインコース】「今までで1番楽しいお茶席でした」有斐斎 弘道館 食美学ミニゼミ

こんにちは、食文化デザイン研究室の麻生桜子です。

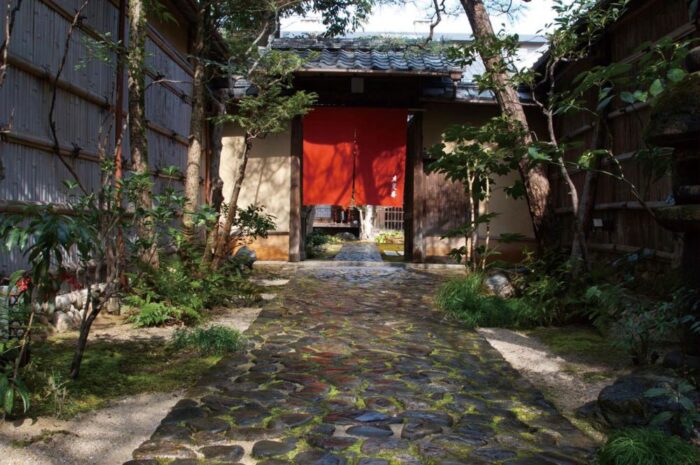

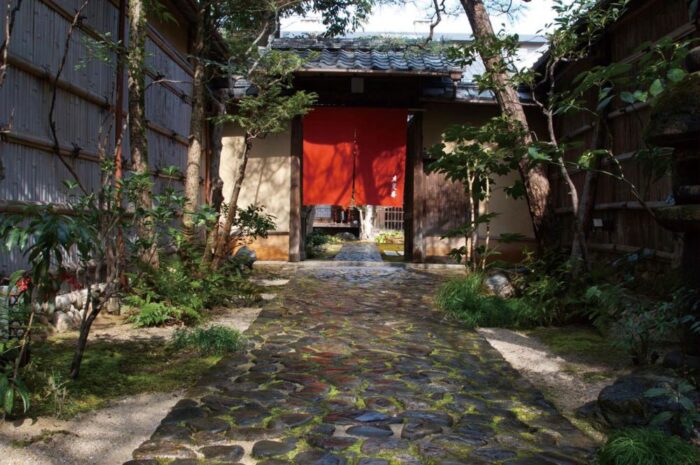

10月8日、食美学を担当されている太田達先生のミニゼミとして、有斐斎 弘道館で開催された京菓子展へ行ってきました。今年のテーマは「小堀遠州と松花堂昭乗」でした。

▷京菓子展2025の詳細はこちら

「御所の近くにあんなにステキな空間があった」

参加者の多くが口にしたのは、弘道館という場所そのものへの驚きでした。

秋明菊と吾亦紅。石垣張りの障子から差し込む光。狭い空間に多くの人が入っても、静かで温かな雰囲気が流れていました。

「小堀遠州と松花堂昭乗」というお題から生まれた小さな主菓子の数々は、弘道館の設えと相まって宝石のよう。それぞれの職人・作家が、伝統的な技法を用いながら現代的な感性で、「50gの立体造形」によって世界観を表現していました。

▷京菓子展2025の展示作品はこちら

太田先生のお茶席は、型にはまったものではありません。

それぞれ異なる茶碗で供された抹茶。その一つ一つに秘められた物語を、太田先生が軽快に、ウィットに富んだ話で語ってくださいました。大谷先生がお茶を出してくださり、一服一服が特別な時間に。

「お茶碗リレー」として紡がれてきた、器と人との出会いの歴史。太田先生の知識量と情報量は圧倒的でありながら、決して押し付けることなく、参加者一人ひとりが自分なりの楽しみ方を見つけられる場をつくってくださいました。

「あの茶碗であんな方が、この茶碗でこんな方が!と思い想いを馳せながらいただくお抹茶。先人が紡いで来たモノとともに様々な思い想いを想像しながら…初めての感覚でした」

「今までは茶碗の銘や作家、お茶席のルールにとらわれ過ぎて『堅苦しいなぁ』と敷居が高めだったのですが、『あっ!そんな繋がり、見方もあるんだ』とある種の目からウロコでした」

「和室のある家に住んだことがないのに、茶室にいるとなぜかほっとした」

ある参加者がそう語っていました。

茶室の持つ非対称の美、未完の美。違い棚や、木の皮が少し残った柱。完璧じゃないからこそ、完全を想像する余地があります。

「茶室の空間では、お菓子のことやお茶碗のこと、掛け軸のことを聞いたり語ったりしていると、悪口やいやなことをいう間はできない。狭い空間でもみんなゆずりあい膝を寄せ楽しい時を過ごすことができる。個々の人の心に平和が訪れると争いごとがなくなり、ひいては世界の平和につながっていく」

そう思えるほど、温かくて穏やかな時間が流れていました。

「食が荒らされていく今後に対して、原点回帰を意識しながらも、次の手を打っていくこと。その為には学んでいる自分自身の今が大切で、日本人魂の茶道などの『道』の世界観も隣接してともに繁盛していけたら」

課題に悩みながら「稽古照今」という熟語を思い起こした参加者がいました。稽古照今(けいこしょうこん)とは、「古(いにしえ)を稽(かんが)みて、今に照らす」であり、昔のことを考えて現在に活かすという意味です。

「窮屈に捉えていた茶の湯が、とても自由なものに感じた」

「知らないを楽しめるためにも、知識は必要だと再認識した」

「デザインの考え方について、今までとは別な視点を持つことができた」

食美学の講義で学んできた「美しさとは何か」「おもてなしとは何か」という問いが、この日、50gの立体造形である京菓子と太田先生のお茶席を通して、一人ひとりの中で新しい形を結んでいきました。

大人になってから、新しい人に会って、行ったことのない場所に行く。自分の伸び代がまだ残っているなら、伸ばしてみたい。そのような声が聞こえてきました。

太田先生、大谷先生、弘道館の皆さま、そして参加してくださった皆さま、ありがとうございました。

食文化デザインコース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

10月8日、食美学を担当されている太田達先生のミニゼミとして、有斐斎 弘道館で開催された京菓子展へ行ってきました。今年のテーマは「小堀遠州と松花堂昭乗」でした。

▷京菓子展2025の詳細はこちら

撮影=筆者

御所の近くに、こんな場所があったなんて

「御所の近くにあんなにステキな空間があった」

参加者の多くが口にしたのは、弘道館という場所そのものへの驚きでした。

出典:京菓子展 京菓子展について(https://kyogashi.jp/about/)

秋明菊と吾亦紅。石垣張りの障子から差し込む光。狭い空間に多くの人が入っても、静かで温かな雰囲気が流れていました。

撮影=筆者

「小堀遠州と松花堂昭乗」というお題から生まれた小さな主菓子の数々は、弘道館の設えと相まって宝石のよう。それぞれの職人・作家が、伝統的な技法を用いながら現代的な感性で、「50gの立体造形」によって世界観を表現していました。

▷京菓子展2025の展示作品はこちら

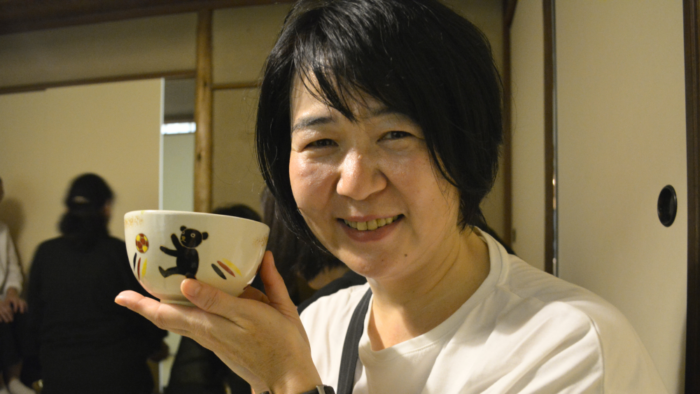

「今までで1番楽しいお茶席でした」

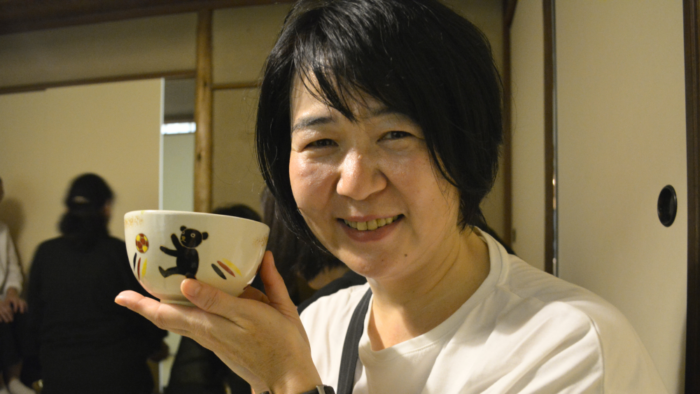

撮影=筆者

太田先生のお茶席は、型にはまったものではありません。

それぞれ異なる茶碗で供された抹茶。その一つ一つに秘められた物語を、太田先生が軽快に、ウィットに富んだ話で語ってくださいました。大谷先生がお茶を出してくださり、一服一服が特別な時間に。

撮影=筆者

「お茶碗リレー」として紡がれてきた、器と人との出会いの歴史。太田先生の知識量と情報量は圧倒的でありながら、決して押し付けることなく、参加者一人ひとりが自分なりの楽しみ方を見つけられる場をつくってくださいました。

「あの茶碗であんな方が、この茶碗でこんな方が!と思い想いを馳せながらいただくお抹茶。先人が紡いで来たモノとともに様々な思い想いを想像しながら…初めての感覚でした」

「今までは茶碗の銘や作家、お茶席のルールにとらわれ過ぎて『堅苦しいなぁ』と敷居が高めだったのですが、『あっ!そんな繋がり、見方もあるんだ』とある種の目からウロコでした」

撮影=筆者

茶室で感じたこと

「和室のある家に住んだことがないのに、茶室にいるとなぜかほっとした」

ある参加者がそう語っていました。

茶室の持つ非対称の美、未完の美。違い棚や、木の皮が少し残った柱。完璧じゃないからこそ、完全を想像する余地があります。

「茶室の空間では、お菓子のことやお茶碗のこと、掛け軸のことを聞いたり語ったりしていると、悪口やいやなことをいう間はできない。狭い空間でもみんなゆずりあい膝を寄せ楽しい時を過ごすことができる。個々の人の心に平和が訪れると争いごとがなくなり、ひいては世界の平和につながっていく」

そう思えるほど、温かくて穏やかな時間が流れていました。

「稽古照今」—参加者の学び

「食が荒らされていく今後に対して、原点回帰を意識しながらも、次の手を打っていくこと。その為には学んでいる自分自身の今が大切で、日本人魂の茶道などの『道』の世界観も隣接してともに繁盛していけたら」

課題に悩みながら「稽古照今」という熟語を思い起こした参加者がいました。稽古照今(けいこしょうこん)とは、「古(いにしえ)を稽(かんが)みて、今に照らす」であり、昔のことを考えて現在に活かすという意味です。

「窮屈に捉えていた茶の湯が、とても自由なものに感じた」

「知らないを楽しめるためにも、知識は必要だと再認識した」

「デザインの考え方について、今までとは別な視点を持つことができた」

食美学の講義で学んできた「美しさとは何か」「おもてなしとは何か」という問いが、この日、50gの立体造形である京菓子と太田先生のお茶席を通して、一人ひとりの中で新しい形を結んでいきました。

大人になってから、新しい人に会って、行ったことのない場所に行く。自分の伸び代がまだ残っているなら、伸ばしてみたい。そのような声が聞こえてきました。

太田先生、大谷先生、弘道館の皆さま、そして参加してくださった皆さま、ありがとうございました。

撮影=筆者

食文化デザインコース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

食文化デザインコース

2025年10月16日

【食文化デザインコース】「おいしい」を伝えるなんて、どうでもよかった?編集者が語る食文化をつくること

こんにちは、食文化デザイン研究室の麻生桜子です。 9月のオフィスアワーに、食の編集者の江六前一郎さんをお迎えしました。 雑誌『料理王国』元副編集長で、現在はFo…

-

食文化デザインコース

2025年10月09日

【食文化デザインコース】「いただきますアカデミー」を開講します!第1回は京都で漬物文化に触れる特別な体験

こんにちは、専任教員の麻生桜子です。 食文化デザインコースが開講してから、まもなく1年半。これまでオンライン講義に加えて、「課外授業」として様々なプログラムを行…

-

食文化デザインコース

2025年10月01日

【食文化デザインコース】おいしいごはんを炊く科学

こんにちは。食文化デザイン研究室の中山晴奈です。 みなさんのおいしいごはんの条件はどんなことがありますか? 固め?柔らかめ?パラパラした食感などもごはんのおいし…