芸術教養学科

- 芸術教養学科 記事一覧

- 【芸術教養学科】流域社会とデザイン

2018年07月13日

【芸術教養学科】流域社会とデザイン

こんにちは、芸術教養学科教員の下村です。

私が籍を置いている芸術教養学科は、「手のひら芸大」を謳い文句にしています。これは、学びをwebで完結させることができるという本学科の特徴を、端的に言い表したものです。しかし、芸術教養学科は、バーチャルな大学ではありません。そのテーマは幅広く、社会とも関わるものですし、現実の仕事に役立つものさえあります。また望めば、さまざまな出会いもあります。

今回はそうした、さらなる学びの機会として設けている、学習相談会「フライング・カフェ」のレポートです。「フライング・カフェ」についてはこれまでも何回かこのブログでもご紹介してきましたが、今回はやや都会を離れた山間のダムで行われたアートプロジェクトを探訪しました。

京都造形芸大生による集落模型の展示

京都造形芸大生による集落模型の展示

日吉ダムは京都市中部に位置する、1998年に稼働し始めた比較的新しいダムです。今年2018年は管理開始20周年に当たります。ですから、このダムができるまで、今は湖底に沈んでいる村で暮らしていた方々の中にも、お元気な方、お若い方がまだまだいらっしゃいます。

このダムには、上世木、楽河、沢田、世木林、宮村という、それぞれ個性をもった5つの村が沈んでいます。また、小茅、中村といった村も廃村になりました。

京都市や亀岡市、ひいては淀川流域の諸都市を水害から守り、同時に水資源を生み出すという目的のために計画された日吉ダムですが、1961年にその計画が発表された時には、それによって生活を奪われる地元からは激しい反対運動が巻き起こりました。30年を越える闘争と協議を経て、人々は他の地域に移り、ダムは動き始めました。

しかし、桂川流域〜淀川流域の下流市民の多くは、こうした出来事も、かつてあった村の空間・景観も、そこにあった自然環境や文化を知りません。ダムについては是非論さまざまなありますが、そうした地域の記憶を、まずは桂川流域で共有したい、というところから始まったのが、「天若湖アートプロジェクト」です。地域系アートプロジェクトとしては、異例のテーマ設定だと思います。

日吉ダム全景(撮影:永柳隆さん)

日吉ダム全景(撮影:永柳隆さん)

このプロジェクトは、2005年に始まり、今年で14年めを迎えました。中心となる巨大インスタレーション「あかりがつなぐ記憶」のアイディアは、当時の本学の一回生だった小椋新平さん(環境デザイン学科卒業生)によるもの。それ以来、摂南大学、京都市立芸術大学、京都学園大学、大阪産業大学といったさまざまな大学の研究室の参加や、アート系や環境系といったタイプの異なるNPO、及び河川・ダム管理者の連携によって支えられてきました。

メインイベント「あかりがつなぐ記憶」は、沈んでしまった村の家屋位置を、光によって実寸で夜の漆黒の湖面上に再現するというもので、全長4キロにおよぶスケールの大きな風景作品です。

あかりがつなぐ記憶(写真:実行委員会提供)

あかりがつなぐ記憶(写真:実行委員会提供)

前置きはこのくらいにいたしましょう。

今年は、6月2日(土)がこのイベントの中心日程となり、「フライング・カフェ」もこの日に行われました。この日の行程は、次のようなものでした。

参加者のみなさんは、集合のあとダムに付属する交流施設「スプリングスひよし」の2階に上がりました。「スプリングスひよし」は、道の駅、レストラン、温水プール、温泉施設、公園等を擁する一大レジャー施設で、日吉ダムと併せて整備されました。これによって日吉ダムは「地域に開かれたダム」として知られるようになったのです。

この2階では、天若湖アートプロジェクトの一環として、資料と映像の展示と、交流イベント「天若茶屋」が行われていました。

この天若茶屋には、水没集落に住んでいた方々も来られ、大いに盛況でした。フライングカフェ参加者の方々も、夕日を浴びながら茶道部の学生たちが点てたお茶をいただきつつ、流域と天若地域について学びます。ここでは、教員の私(下村)が巨大流域図を床に広げ、特別レクチャーをしました。これはフライング・カフェ参加者だけの特典です。

そうこうしているうちに、やがて陽は沈み、湖面に記憶のあかりが灯り始めます。頃合いを見計らって観覧バスのスタートです。この日のバスには、水没集落に住んでいたという方も乗ってくださいました。バスの中では、このプロジェクト開始時の実行委員長だった私と、現実行委員長の嘉田由紀子先生(環境社会学者、元京都精華大学教授、前びわこ成蹊スポーツ大学学長)とがトークを展開しながらのご案内となりました。フライング・カフェに参加された方々も、もちろんこのスペシャルなガイドツアーに参加しています。

地元の方のお話をうかがい、ダムの機能と是非論、土木とアートの関係など、話題は多岐に及びました。バスから降りてのあかり風景の観覧では、湖面に浮かぶあかりを指差しながら、かつての村の姿を思い出して涙ぐみながら話される方の姿も見られました。

バスから降りてあかりを見る人々(撮影:永柳隆さん)

バスから降りてあかりを見る人々(撮影:永柳隆さん)

今回のフライング・カフェは、京都や大阪といった母都市に帰るのが遅くなることもあって、参加者はあまり多くなかったのですが、参加いただいた方々には満足いただけたようでした。

この小さなアートプロジェクトの実施には、私自身も関わってきたのですが、この14年の歴史の中で「日本と地域の歴史や伝統」「景観の評価とデザイン」「空間造形」「ワークショップの技法」「イベントのデザイン」「セクターを越えるチームワーク」「地域コミュニティとの関係づくり」といったことを行ってきました。それはいつも手探りだったのですが、今思えば、この芸術教養学科で学ぶことばかりです。

地域で何かコトを起こしたければ、本学の芸術教養学科で学ぶのは、きっといい選択になるはずだと思います。

参加者のお二人と下村教員(写真:永柳隆さん提供)

参加者のお二人と下村教員(写真:永柳隆さん提供)

このフライング・カフェのほぼ一月後、西日本は大豪雨に襲われ、この桂川流域にも大変危険な状況になりました。その中で日吉ダムは繊細かつ大胆な操作を行い、下流の被害をごく小さく抑えてくれました。ダムは決して万能ではありませんし、その是非についてはさまざまな議論があります。しかし、下流市民の生命と財産に直結するダム管理という仕事の大切さについては、もっと知られてよいと思いました。そしてそのためにも、何か創造的な表現が関わる場面がありえると思います。そうした創造的なものが介在した、流域市民の連携ということにも、このフライング・カフェの記事を通じて関心をもっていただければ幸いです。

末筆ながら、西日本大水害で被災された方々にお見舞い申し上げます。

<参考>

メインイベント「あかりがつなぐ記憶」については、下記リンクの参考映像をご覧ください。

「あかりがつなぐ記憶2013」

https://vimeo.com/94170519

2018年度の準備の様子等については、NHKのローカルニュース「京いちにち」で取り上げられています。

http://www.nhk.or.jp/kyoto-blog/eetoko/298669.html

芸術教養学科|学科・コース紹介

私が籍を置いている芸術教養学科は、「手のひら芸大」を謳い文句にしています。これは、学びをwebで完結させることができるという本学科の特徴を、端的に言い表したものです。しかし、芸術教養学科は、バーチャルな大学ではありません。そのテーマは幅広く、社会とも関わるものですし、現実の仕事に役立つものさえあります。また望めば、さまざまな出会いもあります。

今回はそうした、さらなる学びの機会として設けている、学習相談会「フライング・カフェ」のレポートです。「フライング・カフェ」についてはこれまでも何回かこのブログでもご紹介してきましたが、今回はやや都会を離れた山間のダムで行われたアートプロジェクトを探訪しました。

京都造形芸大生による集落模型の展示

京都造形芸大生による集落模型の展示日吉ダムは京都市中部に位置する、1998年に稼働し始めた比較的新しいダムです。今年2018年は管理開始20周年に当たります。ですから、このダムができるまで、今は湖底に沈んでいる村で暮らしていた方々の中にも、お元気な方、お若い方がまだまだいらっしゃいます。

このダムには、上世木、楽河、沢田、世木林、宮村という、それぞれ個性をもった5つの村が沈んでいます。また、小茅、中村といった村も廃村になりました。

京都市や亀岡市、ひいては淀川流域の諸都市を水害から守り、同時に水資源を生み出すという目的のために計画された日吉ダムですが、1961年にその計画が発表された時には、それによって生活を奪われる地元からは激しい反対運動が巻き起こりました。30年を越える闘争と協議を経て、人々は他の地域に移り、ダムは動き始めました。

しかし、桂川流域〜淀川流域の下流市民の多くは、こうした出来事も、かつてあった村の空間・景観も、そこにあった自然環境や文化を知りません。ダムについては是非論さまざまなありますが、そうした地域の記憶を、まずは桂川流域で共有したい、というところから始まったのが、「天若湖アートプロジェクト」です。地域系アートプロジェクトとしては、異例のテーマ設定だと思います。

日吉ダム全景(撮影:永柳隆さん)

日吉ダム全景(撮影:永柳隆さん)このプロジェクトは、2005年に始まり、今年で14年めを迎えました。中心となる巨大インスタレーション「あかりがつなぐ記憶」のアイディアは、当時の本学の一回生だった小椋新平さん(環境デザイン学科卒業生)によるもの。それ以来、摂南大学、京都市立芸術大学、京都学園大学、大阪産業大学といったさまざまな大学の研究室の参加や、アート系や環境系といったタイプの異なるNPO、及び河川・ダム管理者の連携によって支えられてきました。

メインイベント「あかりがつなぐ記憶」は、沈んでしまった村の家屋位置を、光によって実寸で夜の漆黒の湖面上に再現するというもので、全長4キロにおよぶスケールの大きな風景作品です。

あかりがつなぐ記憶(写真:実行委員会提供)

あかりがつなぐ記憶(写真:実行委員会提供)前置きはこのくらいにいたしましょう。

今年は、6月2日(土)がこのイベントの中心日程となり、「フライング・カフェ」もこの日に行われました。この日の行程は、次のようなものでした。

- 17:15 スプリングスひよしアートプロジェクト受付に集合

資料・映像展示から地域と天若湖の歴史を学びます - 適宜夕食

- 19:30 周遊バスによるガイドツアー(下村による解説つき)

- 21:00 スプリングスひよし到着

- 21:10 送迎バス(園部駅行き)出発

参加者のみなさんは、集合のあとダムに付属する交流施設「スプリングスひよし」の2階に上がりました。「スプリングスひよし」は、道の駅、レストラン、温水プール、温泉施設、公園等を擁する一大レジャー施設で、日吉ダムと併せて整備されました。これによって日吉ダムは「地域に開かれたダム」として知られるようになったのです。

この2階では、天若湖アートプロジェクトの一環として、資料と映像の展示と、交流イベント「天若茶屋」が行われていました。

この天若茶屋には、水没集落に住んでいた方々も来られ、大いに盛況でした。フライングカフェ参加者の方々も、夕日を浴びながら茶道部の学生たちが点てたお茶をいただきつつ、流域と天若地域について学びます。ここでは、教員の私(下村)が巨大流域図を床に広げ、特別レクチャーをしました。これはフライング・カフェ参加者だけの特典です。

そうこうしているうちに、やがて陽は沈み、湖面に記憶のあかりが灯り始めます。頃合いを見計らって観覧バスのスタートです。この日のバスには、水没集落に住んでいたという方も乗ってくださいました。バスの中では、このプロジェクト開始時の実行委員長だった私と、現実行委員長の嘉田由紀子先生(環境社会学者、元京都精華大学教授、前びわこ成蹊スポーツ大学学長)とがトークを展開しながらのご案内となりました。フライング・カフェに参加された方々も、もちろんこのスペシャルなガイドツアーに参加しています。

地元の方のお話をうかがい、ダムの機能と是非論、土木とアートの関係など、話題は多岐に及びました。バスから降りてのあかり風景の観覧では、湖面に浮かぶあかりを指差しながら、かつての村の姿を思い出して涙ぐみながら話される方の姿も見られました。

バスから降りてあかりを見る人々(撮影:永柳隆さん)

バスから降りてあかりを見る人々(撮影:永柳隆さん)今回のフライング・カフェは、京都や大阪といった母都市に帰るのが遅くなることもあって、参加者はあまり多くなかったのですが、参加いただいた方々には満足いただけたようでした。

この小さなアートプロジェクトの実施には、私自身も関わってきたのですが、この14年の歴史の中で「日本と地域の歴史や伝統」「景観の評価とデザイン」「空間造形」「ワークショップの技法」「イベントのデザイン」「セクターを越えるチームワーク」「地域コミュニティとの関係づくり」といったことを行ってきました。それはいつも手探りだったのですが、今思えば、この芸術教養学科で学ぶことばかりです。

地域で何かコトを起こしたければ、本学の芸術教養学科で学ぶのは、きっといい選択になるはずだと思います。

参加者のお二人と下村教員(写真:永柳隆さん提供)

参加者のお二人と下村教員(写真:永柳隆さん提供)このフライング・カフェのほぼ一月後、西日本は大豪雨に襲われ、この桂川流域にも大変危険な状況になりました。その中で日吉ダムは繊細かつ大胆な操作を行い、下流の被害をごく小さく抑えてくれました。ダムは決して万能ではありませんし、その是非についてはさまざまな議論があります。しかし、下流市民の生命と財産に直結するダム管理という仕事の大切さについては、もっと知られてよいと思いました。そしてそのためにも、何か創造的な表現が関わる場面がありえると思います。そうした創造的なものが介在した、流域市民の連携ということにも、このフライング・カフェの記事を通じて関心をもっていただければ幸いです。

末筆ながら、西日本大水害で被災された方々にお見舞い申し上げます。

<参考>

メインイベント「あかりがつなぐ記憶」については、下記リンクの参考映像をご覧ください。

「あかりがつなぐ記憶2013」

https://vimeo.com/94170519

2018年度の準備の様子等については、NHKのローカルニュース「京いちにち」で取り上げられています。

http://www.nhk.or.jp/kyoto-blog/eetoko/298669.html

芸術教養学科|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

芸術教養学科

2021年08月31日

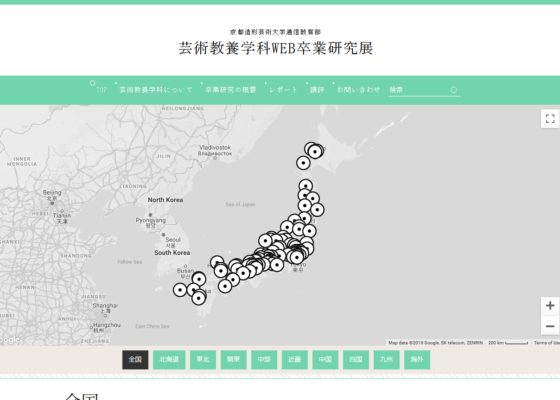

【芸術教養学科】全国各地のデザイン・芸術活動を分析・考察する「卒業研究」

皆さん、こんにちは。 今回は芸術教養学科の「卒業研究」についてご紹介したいと思います。 本学科では、大学での学修の集大成として卒業研究に取り組みます。 卒業研究…

-

芸術教養学科

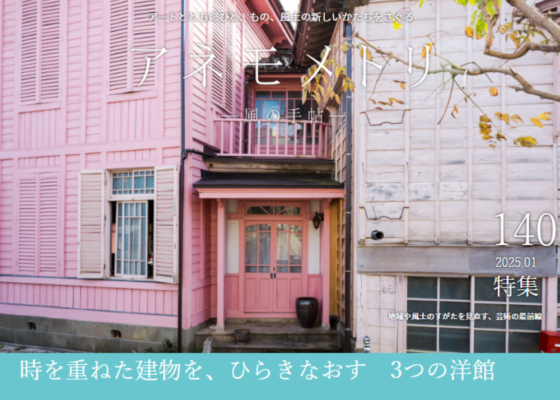

2025年01月22日

【芸術教養学科】WEBマガジンをテキストに ─ 常に更新され続ける教科書 ─

こんにちは。芸術教養学科の岩元です。昨年12月、オンラインで実施した1日体験授業に登壇させていただきました。本記事では、体験授業でどのような内容を取り扱ったのか…

-

芸術教養学科

2023年06月20日

【芸術教養学科】アートを学びたい人にとっての「デザイン思考」

こんにちは、芸術教養学科教員の下村です。 今これを書いているのは、6月の中旬。入学や異動のどたばたも一段落し、嵐のようだった春期の添削もちょうど先ほど終わったと…