建築デザインコース

- 建築デザインコース 記事一覧

- 【建築デザインコース】「いよいよ本格的になってきた」

2018年10月16日

【建築デザインコース】「いよいよ本格的になってきた」

みなさん、こんにちは。建築デザイン研究室です。酷暑の時期もようやく過ぎ去り、過ごしやすい時期になりましたね。こんなときには、少し遠出をして名建築めぐりといきたいものです。今日は、9月から10月にかけて開催された、今年4月に入学されたみなさんが多く受講するスクーリングの様子を紹介します。

9月は京都も台風の影響をたくさん受けましたが、その合間を縫うように学外で授業を行うフィールドワークスクーリングが行われました。ずばり、1年目に学習する専門教育科目の目標は「魅力の発見」です。

これから建築を志す皆さんがまず知らなければいけないのが、いったい良い建築とはどんなものなのか?おいしい料理を知らずしておいしい料理はできない、というように、建築の良さ、見所を知らずして良い建築はつくれないということですね。そんなことの一助になればと、スクーリング授業ではテーマを絞って建築見学を用意しています。

京町家と京都の近現代建築を巡る授業では、通信制大学院の建築デザイン分野で教鞭を執る横内先生の若王子の山裾にあるアトリエや、京呉服の問屋街「室町」の一画にある登録有形文化財認定をうけている無名舎の見学をしました。ともに、設計者自ら、あるいは舎主の吉田さまから直に説明を受けながら、いうことで説得力があります。

※横内敏人先生の「若王子アトリエ」。自然のなかに溶け込むように静かに建っています。横内先生自ら学生の皆さんへ設計意図や素材の使い方、建具の納まりなどについて丁寧に解説していただきました。

※横内敏人先生の「若王子アトリエ」。自然のなかに溶け込むように静かに建っています。横内先生自ら学生の皆さんへ設計意図や素材の使い方、建具の納まりなどについて丁寧に解説していただきました。

※無名舎の前でのひとコマ。舎主の吉田さま、講師の内田先生からいろいろと説明を受けます。気づきは忘れないうちに写真とスケッチブックに記録します。

※無名舎の前でのひとコマ。舎主の吉田さま、講師の内田先生からいろいろと説明を受けます。気づきは忘れないうちに写真とスケッチブックに記録します。

小雨が降る中でしたが、三条通に建ち並ぶ歴史的建造物なども講師の話を受けながら巡るなど、ツーリストとは違った目線で京都の街を堪能し、建築のみかたについて深められたのではないかと思います。

※三条通りも、普段は気づかずに見逃してしまいそうなこともしっかり観察します。

※三条通りも、普段は気づかずに見逃してしまいそうなこともしっかり観察します。

また、大阪の現代建築をめぐるフィールドワークでは大阪ガスの実験集合住宅NEXT21の見学と、世界で活躍される安藤忠雄氏設計の「日本橋の家」をお施主様の金森さま自ら説明頂くなかで見学を行いました。実験集合住宅NEXT21では大阪ガスが開発する先進的なエネルギー利用を、緑化などパッシブなデザイン要素と組み合わせることで実現する次世代型の集住のあり方について解説していただきました。

※大阪の市街地の真ん中にあるとは思えないような、豊かな緑に囲まれた実験集合住宅NEXT21の住環境。

※大阪の市街地の真ん中にあるとは思えないような、豊かな緑に囲まれた実験集合住宅NEXT21の住環境。

「日本橋の家」は間口2.9m、奥行き15mの敷地にたつ4階建ての鉄筋コンクリート造の住宅です。お施主様である金森さまは別の場所で生活をされていますが、建物はギャラリーなどとして開放されて世界各国からの見学者を受け入れられています。

※鰻の寝床のような細長い敷地に建つ「日本橋の家」。

※鰻の寝床のような細長い敷地に建つ「日本橋の家」。

※1階のギャラリーで建物の説明をしてくださる金森氏。みなさん、真剣に聞き入ります。

※1階のギャラリーで建物の説明をしてくださる金森氏。みなさん、真剣に聞き入ります。

一般的な快適性とは無縁の空間もしれないけれど住み応えのある家であったという金森さまの言葉は実際に空間を体験した学生のみなさんには響くものであったに違いありません。

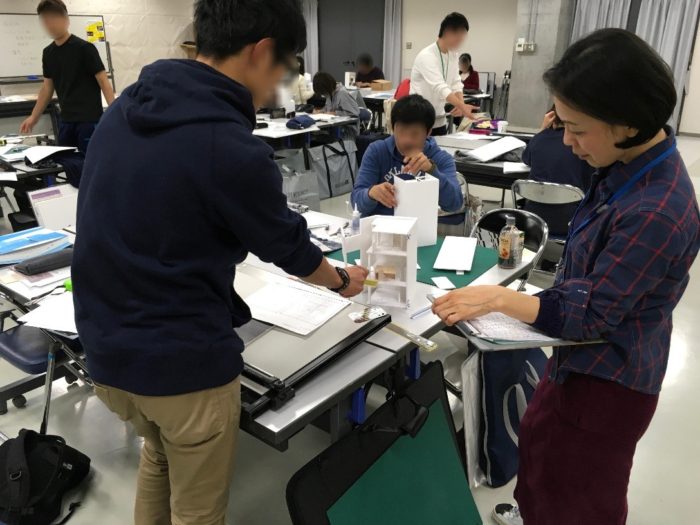

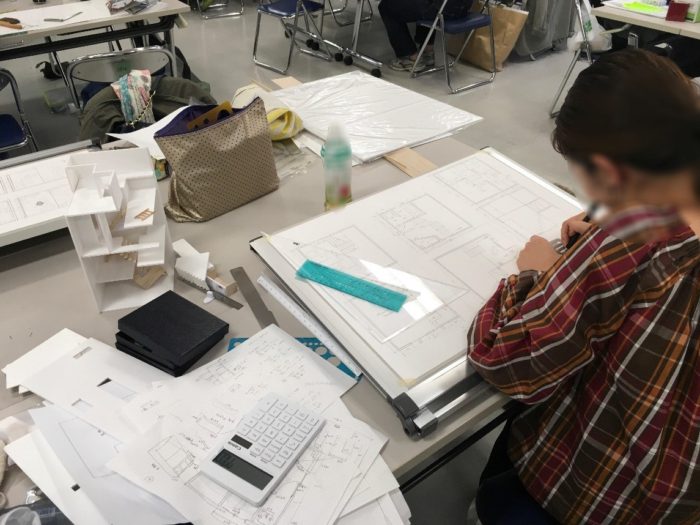

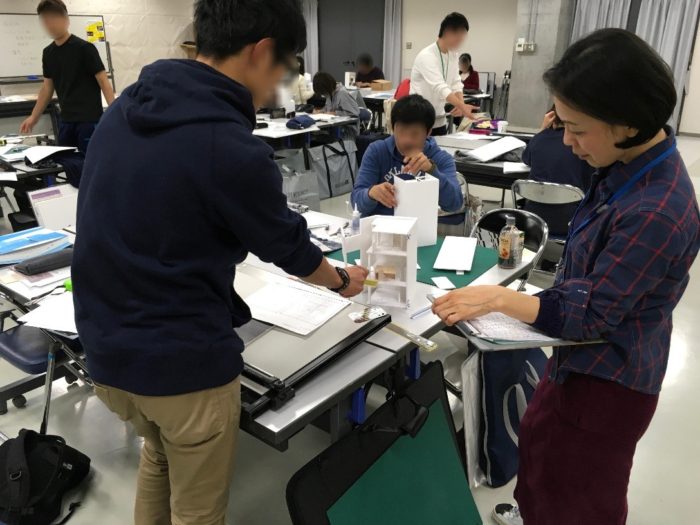

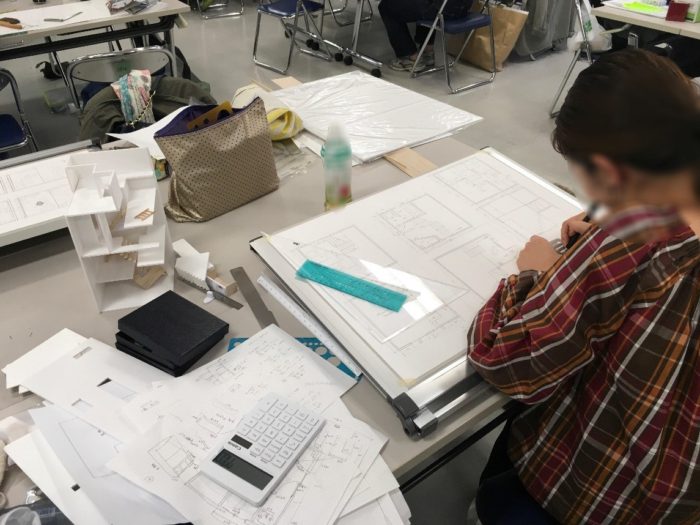

ちょうど季節が変わるこのころは、今春3年次編入学されたみなさんがいよいよ2年次配当の授業を受け始めたりします。2年次配当の科目の目標は「空間の発見」。1年次配当科目で修得した製図や模型制作の技術、歴史や現地見学を通して身につけた建築の見方をベースに、いよいよ本格的に自分のアイデアをかたちにしていきます。ここに紹介するのは縦横4m角、高さ7mという小さなボリュームの中に、自分の住居兼アトリエ空間を設計するというもの。自分の将来を想像しながらなので自ずとみなさん手が進みます。

※頭の中にある空間を、方眼紙に手描きで図面を描きながら同時に模型でもチェックします。自分の身体寸法と想定される行為の寸法に細心の注意を払いながら検討を進めます。

※頭の中にある空間を、方眼紙に手描きで図面を描きながら同時に模型でもチェックします。自分の身体寸法と想定される行為の寸法に細心の注意を払いながら検討を進めます。

※少しでも魅力を伝えたいと、講師への計画の意図の説明も力が入ります。

※少しでも魅力を伝えたいと、講師への計画の意図の説明も力が入ります。

※さぁ、追い込みです。時間内に図面が仕上げられるかどうか。最後の最後まであきらめません。

※さぁ、追い込みです。時間内に図面が仕上げられるかどうか。最後の最後まであきらめません。

この原稿を書いている10月14日(日)は平成30年度一級建築士製図試験の日でした。ここで頑張っている学生のみなさんも何年後かにはきっと一級建築士の試験会場で同じように製図板に向かって図面を描いているに違いありません。みなさん、がんばりましょうね。

建築デザインコース | 学科・コース紹介

9月は京都も台風の影響をたくさん受けましたが、その合間を縫うように学外で授業を行うフィールドワークスクーリングが行われました。ずばり、1年目に学習する専門教育科目の目標は「魅力の発見」です。

これから建築を志す皆さんがまず知らなければいけないのが、いったい良い建築とはどんなものなのか?おいしい料理を知らずしておいしい料理はできない、というように、建築の良さ、見所を知らずして良い建築はつくれないということですね。そんなことの一助になればと、スクーリング授業ではテーマを絞って建築見学を用意しています。

京町家と京都の近現代建築を巡る授業では、通信制大学院の建築デザイン分野で教鞭を執る横内先生の若王子の山裾にあるアトリエや、京呉服の問屋街「室町」の一画にある登録有形文化財認定をうけている無名舎の見学をしました。ともに、設計者自ら、あるいは舎主の吉田さまから直に説明を受けながら、いうことで説得力があります。

※横内敏人先生の「若王子アトリエ」。自然のなかに溶け込むように静かに建っています。横内先生自ら学生の皆さんへ設計意図や素材の使い方、建具の納まりなどについて丁寧に解説していただきました。

※横内敏人先生の「若王子アトリエ」。自然のなかに溶け込むように静かに建っています。横内先生自ら学生の皆さんへ設計意図や素材の使い方、建具の納まりなどについて丁寧に解説していただきました。 ※無名舎の前でのひとコマ。舎主の吉田さま、講師の内田先生からいろいろと説明を受けます。気づきは忘れないうちに写真とスケッチブックに記録します。

※無名舎の前でのひとコマ。舎主の吉田さま、講師の内田先生からいろいろと説明を受けます。気づきは忘れないうちに写真とスケッチブックに記録します。小雨が降る中でしたが、三条通に建ち並ぶ歴史的建造物なども講師の話を受けながら巡るなど、ツーリストとは違った目線で京都の街を堪能し、建築のみかたについて深められたのではないかと思います。

※三条通りも、普段は気づかずに見逃してしまいそうなこともしっかり観察します。

※三条通りも、普段は気づかずに見逃してしまいそうなこともしっかり観察します。また、大阪の現代建築をめぐるフィールドワークでは大阪ガスの実験集合住宅NEXT21の見学と、世界で活躍される安藤忠雄氏設計の「日本橋の家」をお施主様の金森さま自ら説明頂くなかで見学を行いました。実験集合住宅NEXT21では大阪ガスが開発する先進的なエネルギー利用を、緑化などパッシブなデザイン要素と組み合わせることで実現する次世代型の集住のあり方について解説していただきました。

※大阪の市街地の真ん中にあるとは思えないような、豊かな緑に囲まれた実験集合住宅NEXT21の住環境。

※大阪の市街地の真ん中にあるとは思えないような、豊かな緑に囲まれた実験集合住宅NEXT21の住環境。「日本橋の家」は間口2.9m、奥行き15mの敷地にたつ4階建ての鉄筋コンクリート造の住宅です。お施主様である金森さまは別の場所で生活をされていますが、建物はギャラリーなどとして開放されて世界各国からの見学者を受け入れられています。

※鰻の寝床のような細長い敷地に建つ「日本橋の家」。

※鰻の寝床のような細長い敷地に建つ「日本橋の家」。 ※1階のギャラリーで建物の説明をしてくださる金森氏。みなさん、真剣に聞き入ります。

※1階のギャラリーで建物の説明をしてくださる金森氏。みなさん、真剣に聞き入ります。一般的な快適性とは無縁の空間もしれないけれど住み応えのある家であったという金森さまの言葉は実際に空間を体験した学生のみなさんには響くものであったに違いありません。

ちょうど季節が変わるこのころは、今春3年次編入学されたみなさんがいよいよ2年次配当の授業を受け始めたりします。2年次配当の科目の目標は「空間の発見」。1年次配当科目で修得した製図や模型制作の技術、歴史や現地見学を通して身につけた建築の見方をベースに、いよいよ本格的に自分のアイデアをかたちにしていきます。ここに紹介するのは縦横4m角、高さ7mという小さなボリュームの中に、自分の住居兼アトリエ空間を設計するというもの。自分の将来を想像しながらなので自ずとみなさん手が進みます。

※頭の中にある空間を、方眼紙に手描きで図面を描きながら同時に模型でもチェックします。自分の身体寸法と想定される行為の寸法に細心の注意を払いながら検討を進めます。

※頭の中にある空間を、方眼紙に手描きで図面を描きながら同時に模型でもチェックします。自分の身体寸法と想定される行為の寸法に細心の注意を払いながら検討を進めます。 ※少しでも魅力を伝えたいと、講師への計画の意図の説明も力が入ります。

※少しでも魅力を伝えたいと、講師への計画の意図の説明も力が入ります。 ※さぁ、追い込みです。時間内に図面が仕上げられるかどうか。最後の最後まであきらめません。

※さぁ、追い込みです。時間内に図面が仕上げられるかどうか。最後の最後まであきらめません。この原稿を書いている10月14日(日)は平成30年度一級建築士製図試験の日でした。ここで頑張っている学生のみなさんも何年後かにはきっと一級建築士の試験会場で同じように製図板に向かって図面を描いているに違いありません。みなさん、がんばりましょうね。

建築デザインコース | 学科・コース紹介

おすすめ記事

-

建築デザインコース

2024年01月19日

【建築デザインコース】遠隔スクーリングでフィールドワーク?

皆さん、こんにちは。建築デザインコースです。 今年度から全てのスクーリング科目で遠隔での開講を始めている本コースですが、今回は建築には定番の授業「フィールドワー…

-

建築デザインコース

2019年01月23日

【建築デザインコース】いよいよ入学説明会の季節がやってきました

みなさん、こんにちは。通信教育部、建築デザインコースです。 外苑キャンパスのある東京都港区では先日初雪が降りました。厳しい寒さが続いておりますが、みなさま体調は…

-

建築デザインコース

2019年10月05日

【建築デザインコース】建築家の熱量の大きさに触れた2日間~フィールドワーク~

こんにちは、建築デザインコースです。 今回は9月21・22日に行われたフィールドワークの授業の様子をご紹介します。 この授業は建築家の建てた住宅を実際に見学する…