歴史遺産コース

- 歴史遺産コース 記事一覧

- 【歴史遺産コース】相談会と茶の湯体験の交流会

2019年11月07日

【歴史遺産コース】相談会と茶の湯体験の交流会

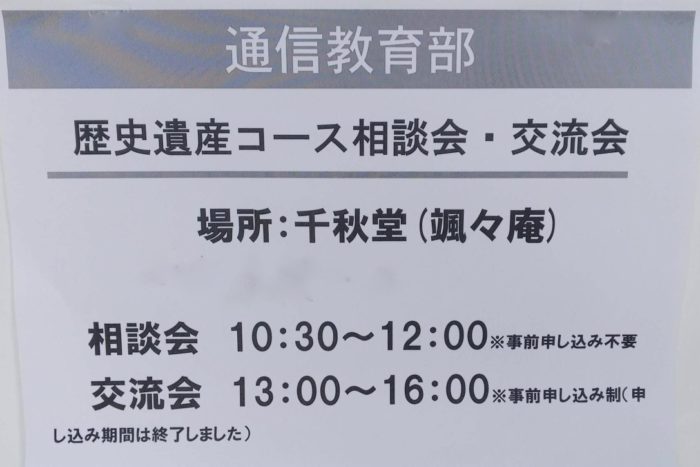

去る10月5日(土)、歴史遺産コースでは相談会と在学生、卒業生ともに参加できる交流会を催しました。

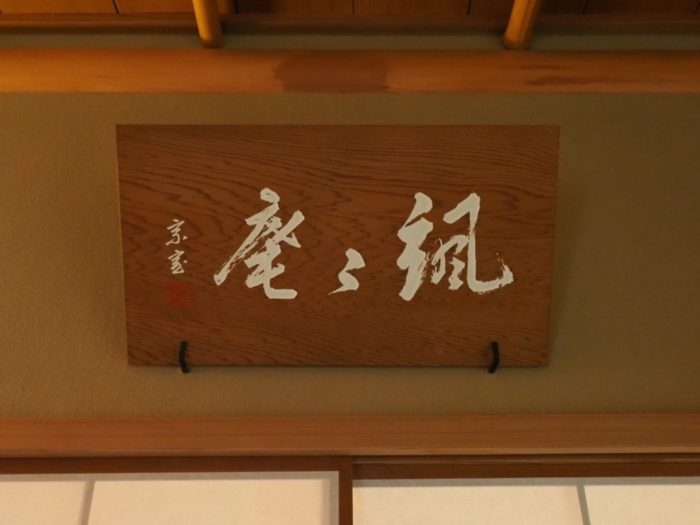

会場は、京都造形芸術大学の千秋堂です。ここには、裏千家第14代淡々斎宗匠のお好みによる颯々庵(さつさつあん)があります。昭和40年代に四条烏丸の三和銀行内に作られた茶室でしたが、ビルの建て替えに際して、その茶室を本学が移築再建することになりました。瓜生山キャンパスの松林の中に千秋堂が建てられ、その1階におさめられたのです。この移築には本学の歴史遺産学科が深く関係しており、当時の学科長中村利則先生が監修され、土壁に至るまで元の素材を用いて、そのままを再現することが目指されました。

今回、午前中には相談会を千秋堂2階で行い、午後の交流会は1階の颯々庵を濃茶席とし、2階を立礼での薄茶席として設えました。今回のブログでは、午後からの交流会を取り上げたいと思います。

この交流会の趣向は、裏千家業躰(ぎょうてい)の北見宗樹(そうき)先生のご指導のもと、先生にご提供いただいたお道具の数々を使わせていただき、教員自らのお点前で皆さんをもてなすということでした。

淡々斎宗匠のお好みによる颯々庵は、言うまでもなく本格的なお茶室です。

贅沢なことですが、本学では授業のほか、教職員茶道部のお稽古でもこの茶室を使用させていただいています。歴史遺産コースの教員、石神裕之先生と私栗本は、この教職員茶道部に所属しており、普段から北見先生にご指導いただいています。

参加の学生、卒業生の皆さんは、まずこの颯々庵の茶席に入っていただきました。待合では、北見先生がご用意くださった広瀬拙齋の愛嬌ある案山子の墨絵が出迎えてくれます。

本席では北見先生にお茶室の由来について、また床の間の「日々是好日」の一行物も淡々斎宗匠の筆になるものなど、お席の解説やお茶の心得などのお話を伺いました。

そして、まずは皆さんに主菓子(おもがし)をお勧めしました。銀閣寺の近くにある「緑菴」さんに注文して作っていただいた粒餡を中にした栗だけのきんとんです。皆さんとても美味しいと満足していただけました。

そして恥ずかしながら私が濃茶を点(た)てさせていただきました。

そして恥ずかしながら私が濃茶を点(た)てさせていただきました。お茶は、若い頃に少々お稽古していたのではありますが、長いブランクの末、教職員茶道部で、改めて北見先生からご指導を受けている最中であり、人前で濃茶のお点前(てまえ)を披露するのは全くおこがましいことです。

普段の教壇に立っている姿とは違う、緊張して少々ぎこちない所作の教員を見ていただくのもご愛嬌のひとつと開き直っての試みでした。

当日、北見先生がお持ちくださった主茶碗は、なんと高麗茶碗の堅手でした。こんな特別なお茶碗で点てることになるとは、夢にも思っていませんでした。

初めて濃茶を飲まれる方もおられたので、果たしてお口に合うかどうかも心配でしたが、皆さん、美味しかった、甘みと苦みのバランスが良かったとお陰様で好評でした。

先生はまた淡々斎宗匠の弟に当たる井口海仙宗匠のお作になる茶杓「山錦」をご用意くださいました。季節を先取りした錦秋を感じるご銘であるばかりか、淡々斎宗匠と井口海仙宗匠という兄弟のとりあわせをしてくださることで、お茶室ができた時代へと想いを馳せることができます。詳しい解説を伺いながら、目の前で数々のお道具を拝見できることも、こうした学びを目的にした茶席の醍醐味です。

床の間の花は、思い草(ナンバンギセル)、藤袴、薄。 集いの場にふさわしいと、北見先生が特に「思い草を」とご所望になり、我が家の小庭から切ってまいりました。

床の間の花は、思い草(ナンバンギセル)、藤袴、薄。 集いの場にふさわしいと、北見先生が特に「思い草を」とご所望になり、我が家の小庭から切ってまいりました。このお席の中で、特に貴重なお品、それが床の間に置かれた香合です。

これは久須見疎安という、裏千家の祖である千宗旦の最晩年の弟子とされる茶人(宗旦四天王のひとり)が所持していたというもので、おそらく作期は室町時代に遡るものと思われます。その古様な蒔絵に、固唾を飲んでしまうほどの時代の風合いをじかに拝見することができました。

北見先生のおかげで、多くの貴重なお道具に触れることができ、本当に素晴らしい眼福の機会となりました。

ついで千秋堂の2階へ場所を移して、今度は和親棚による薄茶席です。こちらは石神裕之先生が亭主です。

こちらは椅子席で、少し砕けたお席の趣向にと、北見先生が雲黒斎(うんこくさい)を名乗る上口愚朗という茶人による自作の志野茶碗と、永楽妙全の雲南写しのお茶碗をお持ちくださいました。

特に北見先生がにこにこしながら「この茶碗の作者は雲黒斎・・」と言われただけで、勘の良い学生さんから失笑が起こっていました。

薄茶席の干菓子は、芋繋ぎの小芋と州浜の枝豆を選びました。小芋はイボがついた愛らしい姿です。

こうしたユーモアもお茶の世界の楽しみのひとつです。

芋名月と豆名月にちなんだどちらも秋の風情ですが、お味も上品な芋繋ぎと、大豆の香ばしさが際立つ州浜というまったく違うタイプのものをとりあわせました、これも、皆さんたいへん気に入ってくださいました。

お道具の取り合わせを楽しんだり、美味しいお茶とお菓子を味わったりすることで、自然に和やかになれる時間。茶の湯の世界が作り出してくれる贅沢なひと時を皆で共有する素晴らしい交流会となりました。

歴史遺産コース教員 栗本徳子

(写真提供 青海伸一氏 岸本洋一氏)

歴史遺産コース|学科・コース紹介

過去の記事はこちら

おすすめ記事

-

歴史遺産コース

2020年12月15日

【歴史遺産コース】卒業生紹介 歴史の手ざわり

通信教育部のパンフレットでは、毎年卒業生の方に直接お会いして在学時のエピソードなどをお聞きしています。今回はその内容をこちらのブログでも紹介いたします。 本日は…

-

歴史遺産コース

2018年08月14日

【歴史遺産コース】歴史遺産コース学習相談会と歴史遺産コース同窓会

歴史遺産コースの栗本です。 去る7月22日、歴史遺産コースでは学習相談会を大学のキャンパスを離れて東京、茅場町で実施しました。 学習相談会とは、普段の学習で、気…

-

歴史遺産コース

2022年09月16日

【歴史遺産コース】歴史遺産フィールドワーク2(大原)

歴史遺産コースでは、フィールドワークという現地での知見を活かして学ぶスクーリングを設けています。この科目にも、今年から全てネット(遠隔授業)だけで履修できるクラ…