和の伝統文化コース

- 和の伝統文化コース 記事一覧

- 【和の伝統文化コース】「一座」と「独座」と「オンライン」で深める和の学び

2021年09月30日

【和の伝統文化コース】「一座」と「独座」と「オンライン」で深める和の学び

みなさん、こんにちは。和の伝統文化コースの中村幸です。

さて、このブログをご覧の方の中には、奥座敷で相伝の印象もある日本の芸能・芸道などの文化を、大学の通信教育学部でどのように学び、研究するの?と、興味を持たれる方もいらっしゃることでしょう。

そこでここでは、和の伝統文化コースの授業形式の一端をご紹介いたしましょう。

そこでここでは、和の伝統文化コースの授業形式の一端をご紹介いたしましょう。

これまで本コースの学生さんは、年齢もキャリアも様々で、日本各地のみならず海外在住の受講生もいらっしゃいました。

そんな多様な学生さんが、能・歌舞伎・文楽・茶の湯・煎茶・いけばな…など、多彩な伝統文化の実践と座学の授業を、各自の関心により組み合わせて受講していけるのです。

個人でこのような多岐にわたる芸道の実践・演習を体験することは、非常に大変なことです。

個人でこのような多岐にわたる芸道の実践・演習を体験することは、非常に大変なことです。

しかし大学ならば、各分野の第一線でご活躍の教員陣の授業を受けることができ、これこそが本学で伝統文化を学ぶ、大きな特徴の一つとなっています。

日本の伝統文化に見出せる共通性や、それぞれの芸道の特性を比較考察できる、貴重な体験学習といえるでしょう。

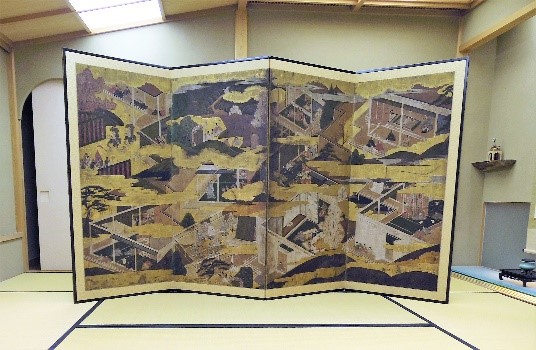

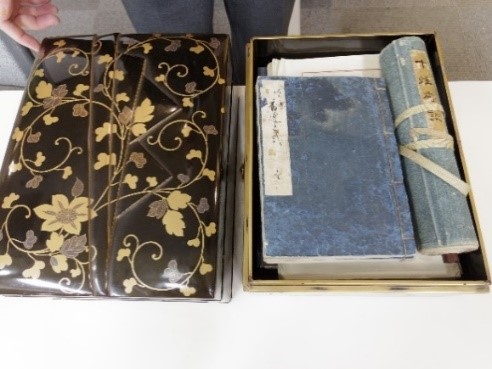

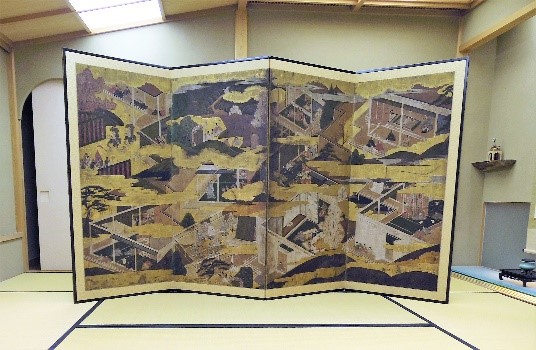

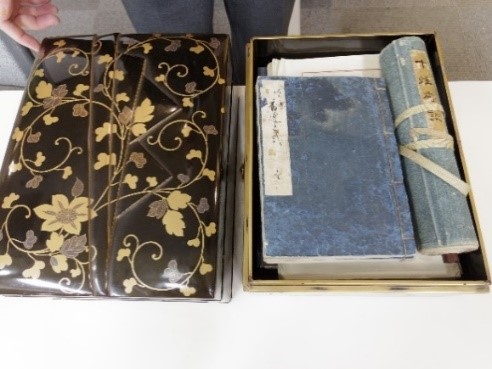

また、いわゆる「お稽古」では技芸の体得が中心ですが、大学の卒業研究では、ご自身が選んだ専門分野の伝書や、史資料にあたり、自ら文化史を探究します。

また、いわゆる「お稽古」では技芸の体得が中心ですが、大学の卒業研究では、ご自身が選んだ専門分野の伝書や、史資料にあたり、自ら文化史を探究します。

その学習・研究の過程では、スクーリングの演習やフィールドワーク、テキスト講読とレポート添削、オンライン講義やゼミなど、これもまた多様な形式の授業を、ご自身のペースで積み上げていけるので、学生さんの数だけ学びのスタイルがあるといえるかもしれません。

例えば香道や煎茶、茶の湯などは、人が寄り合う「一座建立」の文化ですが、その一方、茶の湯には「独座観念」という日々の生活にも適応する、一人の独服も大事にする側面があります。

それは学習・研究でも同様なことがいえ、スクーリングの演習などと、日常のテキストの独習の両輪で深めていくことが肝要でしょう。

そして卒業研究のゼミでは、各自の研究の進め方や、レポートの書き方を学び、皆さん唯一無二の研究成果をあげています。

現在、伝統文化の学びの環境は急速に整い、研究の間口も広がりを見せています。

現在、伝統文化の学びの環境は急速に整い、研究の間口も広がりを見せています。

茶の湯でも「オンライン茶会」に、なるほどと感心したように、今では「孤食」とも「共食」ともいい難い、新たな飲食のかたちとなっています。

本コースでもオンラインの授業は、対面授業とともに様々な垣根を越えて繋がり合える、もう一つの共感の場(面)とされ、活き活きと意見が交わされています。

そして学びのかたちだけでなく、伝統文化は「不易流行」によって今へ伝えられており、こうした授業を通じて、私達の今と未来を考える研究であることも実感されることでしょう。

これからも皆さんの知的好奇心の数だけ、学びの花を咲かせていただきたいと願っています。

和の伝統文化コース|学科・コース紹介

さて、このブログをご覧の方の中には、奥座敷で相伝の印象もある日本の芸能・芸道などの文化を、大学の通信教育学部でどのように学び、研究するの?と、興味を持たれる方もいらっしゃることでしょう。

そこでここでは、和の伝統文化コースの授業形式の一端をご紹介いたしましょう。

そこでここでは、和の伝統文化コースの授業形式の一端をご紹介いたしましょう。これまで本コースの学生さんは、年齢もキャリアも様々で、日本各地のみならず海外在住の受講生もいらっしゃいました。

そんな多様な学生さんが、能・歌舞伎・文楽・茶の湯・煎茶・いけばな…など、多彩な伝統文化の実践と座学の授業を、各自の関心により組み合わせて受講していけるのです。

個人でこのような多岐にわたる芸道の実践・演習を体験することは、非常に大変なことです。

個人でこのような多岐にわたる芸道の実践・演習を体験することは、非常に大変なことです。しかし大学ならば、各分野の第一線でご活躍の教員陣の授業を受けることができ、これこそが本学で伝統文化を学ぶ、大きな特徴の一つとなっています。

日本の伝統文化に見出せる共通性や、それぞれの芸道の特性を比較考察できる、貴重な体験学習といえるでしょう。

また、いわゆる「お稽古」では技芸の体得が中心ですが、大学の卒業研究では、ご自身が選んだ専門分野の伝書や、史資料にあたり、自ら文化史を探究します。

また、いわゆる「お稽古」では技芸の体得が中心ですが、大学の卒業研究では、ご自身が選んだ専門分野の伝書や、史資料にあたり、自ら文化史を探究します。

その学習・研究の過程では、スクーリングの演習やフィールドワーク、テキスト講読とレポート添削、オンライン講義やゼミなど、これもまた多様な形式の授業を、ご自身のペースで積み上げていけるので、学生さんの数だけ学びのスタイルがあるといえるかもしれません。

例えば香道や煎茶、茶の湯などは、人が寄り合う「一座建立」の文化ですが、その一方、茶の湯には「独座観念」という日々の生活にも適応する、一人の独服も大事にする側面があります。

それは学習・研究でも同様なことがいえ、スクーリングの演習などと、日常のテキストの独習の両輪で深めていくことが肝要でしょう。

そして卒業研究のゼミでは、各自の研究の進め方や、レポートの書き方を学び、皆さん唯一無二の研究成果をあげています。

現在、伝統文化の学びの環境は急速に整い、研究の間口も広がりを見せています。

現在、伝統文化の学びの環境は急速に整い、研究の間口も広がりを見せています。茶の湯でも「オンライン茶会」に、なるほどと感心したように、今では「孤食」とも「共食」ともいい難い、新たな飲食のかたちとなっています。

本コースでもオンラインの授業は、対面授業とともに様々な垣根を越えて繋がり合える、もう一つの共感の場(面)とされ、活き活きと意見が交わされています。

そして学びのかたちだけでなく、伝統文化は「不易流行」によって今へ伝えられており、こうした授業を通じて、私達の今と未来を考える研究であることも実感されることでしょう。

これからも皆さんの知的好奇心の数だけ、学びの花を咲かせていただきたいと願っています。

和の伝統文化コース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

和の伝統文化コース

2024年12月01日

【和の伝統文化コース】スクーリングの準備と、次年度の計画を着々と

こんにちは。和の伝統文化コースの野村です。 「学びの秋」ということで、今年も多くのスクーリング科目・藝術学舎の授業が開講しています。わたしが担当している科目・講…

-

和の伝統文化コース

2019年08月13日

【和の伝統文化コース】「伝統文化」を現代において学び、実践する意義とは?

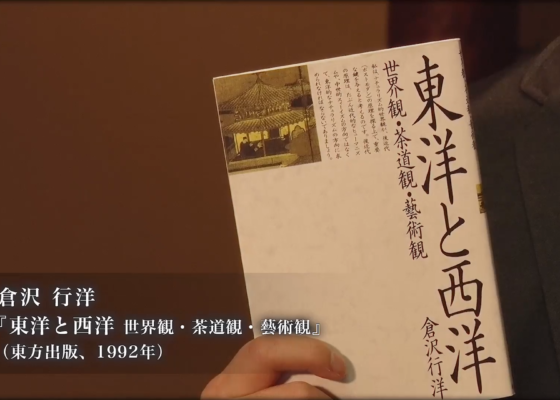

今回は、和の伝統文化コースにおける入門的な科目「伝統文化基礎講義」をご紹介します。こちらの科目は、倉沢行洋『東洋と西洋 ー 世界観・茶道観・芸術観』(東方出版、…

-

和の伝統文化コース

2025年06月05日

【和の伝統文化コース】スターター科目で京都を歩きました

こんにちは。和の伝統文化コースの野村です。 本コースでは新入生の皆さんに取り組んでもらいたい科目(いわゆるスターター科目)にスクーリング科目の「伝統文化入門」と…