空間演出デザインコース

- 空間演出デザインコース 記事一覧

- 【空間演習デザインコース】空デおなじみの道具たち その1(作図編)

2021年10月12日

【空間演習デザインコース】空デおなじみの道具たち その1(作図編)

こんにちは。空間演出デザインコース研究室の片岡サトシです。よろしくお願いします。

日に日に秋の深まりを感じる近頃です。

1年の学びの期間としては折り返し地点。10月以降は後半戦という感覚で研究室は動いております。夏の終わりと共に、再び気を引き締める研究室です。

==

今回は、次回と空間演出デザインコースでの学びを進めて行くうえでおなじみの道具たちをご紹介していこうと思います。

空間演出デザインコースのスクーリングでは、授業の最後にみなさんが提示したいデザインを伝えるためにプレゼンテーション資料の作成が目標となることがあります。

そのプレゼンテーション資料は、具体的には、模型であったり、図面であったり、コンセプト、イメージ等をまとめたシートであったりします。

その過程では手をうごかし試行錯誤を繰り返しますが、その際、私たちをまさに手助けしてくれるのが様々な道具たちです。ぜひ仲良く使いこなしたいものです。

それでは、作図編です。

【三角定規】

平行定規と組み合わせて、主に垂直線を引くための道具です。

【勾配定規】

最初は使いづらいのですが、慣れると三角定規の代わりにもなる万能な道具です。

【三角スケール】

3つの面に6種類の縮尺が刻んであります。

【ドラフティングテープ】

通常のテープより粘着力が弱く紙を傷めずにすみます。

【製図用シャープペンシル】

線をかき分ける必要があるのでペン先がしっかりしている製図用が便利です。

【字消し板】

消したく無い所を覆って消しゴムをつかいます。

【製図用ブラシ】

図面を汚さずに仕上げるのに便利な道具です

もし今までに作図の経験が無い方だとしたら、まずは鉛筆をつかって実際に線を引くことは作図の目的を理解する近道かと思います。

その線の太さの理由、線で何を伝えようとしているのか。手、体で理解することで、それ以降の学びの質が変わると思います。

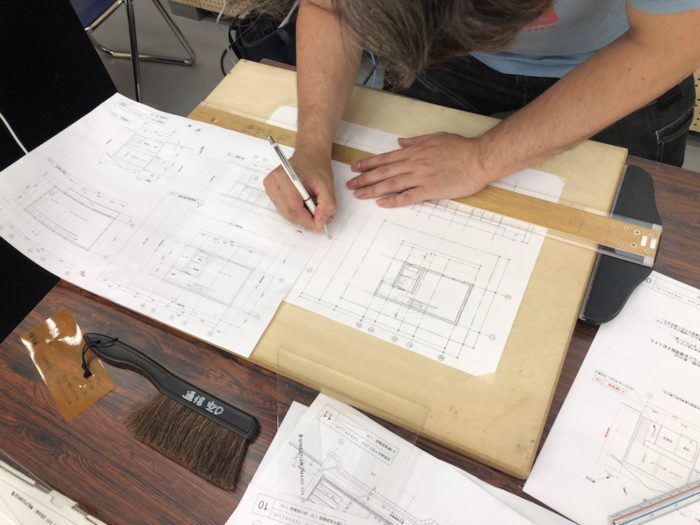

現在の空間演出デザインコースでは、作図が必要な授業の際、平行定規の持参が必須となっています。平行定規ではなく、T定規と製図版で作図する方法もございます。

書き方に少しコツが要りますが、丁寧に作図にむきあえるので一度チャレンジしてもよいかもしれませんね。

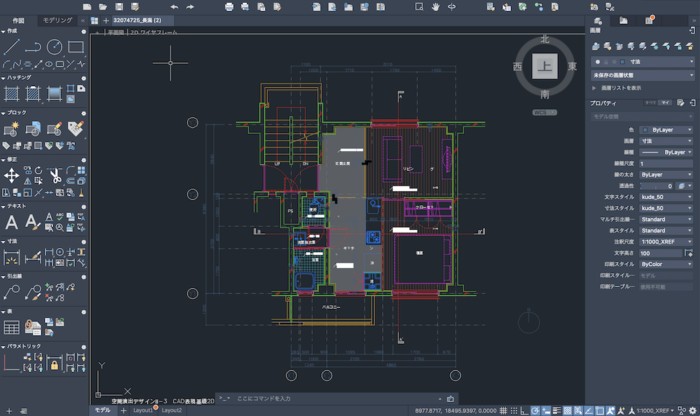

カリキュラムが進めばPCを使用して作図をすることになるでしょう。平面の図面から、3Dの立体的な表現をすることも可能です。

しかし、手書きの作図も、CADでの作図も線が表現していることは同じ。線が表現していることは何かしっかり理解しながら作図しましょう。

道具を使いこなすことで、より具体的に意図するデザインを伝えられることになります。

この先、デザインに関わる学びを深めようとする私たちです。道具については頭で考えるだけではなく、手をどんどん動かし、1つでも多くの手に馴染むツールを増やしましょう。

次回は空デおなじみの道具たち その2(模型、エスキス編)を予定しています。

お楽しみに!

空間演出デザインコース| 学科・コース紹介

日に日に秋の深まりを感じる近頃です。

1年の学びの期間としては折り返し地点。10月以降は後半戦という感覚で研究室は動いております。夏の終わりと共に、再び気を引き締める研究室です。

==

今回は、次回と空間演出デザインコースでの学びを進めて行くうえでおなじみの道具たちをご紹介していこうと思います。

空間演出デザインコースのスクーリングでは、授業の最後にみなさんが提示したいデザインを伝えるためにプレゼンテーション資料の作成が目標となることがあります。

そのプレゼンテーション資料は、具体的には、模型であったり、図面であったり、コンセプト、イメージ等をまとめたシートであったりします。

その過程では手をうごかし試行錯誤を繰り返しますが、その際、私たちをまさに手助けしてくれるのが様々な道具たちです。ぜひ仲良く使いこなしたいものです。

それでは、作図編です。

【三角定規】

平行定規と組み合わせて、主に垂直線を引くための道具です。

【勾配定規】

最初は使いづらいのですが、慣れると三角定規の代わりにもなる万能な道具です。

【三角スケール】

3つの面に6種類の縮尺が刻んであります。

【ドラフティングテープ】

通常のテープより粘着力が弱く紙を傷めずにすみます。

【製図用シャープペンシル】

線をかき分ける必要があるのでペン先がしっかりしている製図用が便利です。

【字消し板】

消したく無い所を覆って消しゴムをつかいます。

【製図用ブラシ】

図面を汚さずに仕上げるのに便利な道具です

もし今までに作図の経験が無い方だとしたら、まずは鉛筆をつかって実際に線を引くことは作図の目的を理解する近道かと思います。

その線の太さの理由、線で何を伝えようとしているのか。手、体で理解することで、それ以降の学びの質が変わると思います。

現在の空間演出デザインコースでは、作図が必要な授業の際、平行定規の持参が必須となっています。平行定規ではなく、T定規と製図版で作図する方法もございます。

書き方に少しコツが要りますが、丁寧に作図にむきあえるので一度チャレンジしてもよいかもしれませんね。

カリキュラムが進めばPCを使用して作図をすることになるでしょう。平面の図面から、3Dの立体的な表現をすることも可能です。

しかし、手書きの作図も、CADでの作図も線が表現していることは同じ。線が表現していることは何かしっかり理解しながら作図しましょう。

道具を使いこなすことで、より具体的に意図するデザインを伝えられることになります。

この先、デザインに関わる学びを深めようとする私たちです。道具については頭で考えるだけではなく、手をどんどん動かし、1つでも多くの手に馴染むツールを増やしましょう。

次回は空デおなじみの道具たち その2(模型、エスキス編)を予定しています。

お楽しみに!

空間演出デザインコース| 学科・コース紹介

おすすめ記事

-

空間演出デザインコース

2021年09月03日

【空間演出デザインコース】学びの種類と、学びの入り口

こんにちは。空間演出デザインコースの岡本正人です。 いつもこのブログでは、大学に来て学ぶ「スクーリング」や、コースの「イベント」などを中心にお伝えしています。 …

-

空間演出デザインコース

2021年02月01日

【空間演出デザインコース】 素材表現とデザイン

こんにちは。 空間演出デザインコース、通称「空デ(くうで)」 岡本です。 3月が年度末になる通信教育部では、スクーリングも今年度の終盤です。 今回は、1月に行わ…

-

通信教育課程 入学課

2020年12月04日

通信教育の学び方「テキストレポート科目 よくある質問編」

みなさん、こんにちは。通信教育部です。 通信教育部では大学等で授業を受ける「スクーリング科目(S科目)」と自宅でレポートや作品課題に取り組む「テキスト科目(T科…