アートライティングコース

- アートライティングコース 記事一覧

- 【アートライティングコース】「手のひらの金魚」(室生犀星、1960)

2021年10月22日

【アートライティングコース】「手のひらの金魚」(室生犀星、1960)

アートライティングコースの教員上村博です。先日、本コースでは、瀬尾夏美さんという、仙台を拠点に活動されているアーティストの特別講義が行われました。瀬尾さんは、震災後に陸前高田に移住されてから、映像や絵画や文章を通じて、東北で記憶にかかわるお仕事をされてきました。「記憶にかかわるお仕事」とおおざっぱに書いてしまいましたが、それは震災後に度重なる生活環境の変容を余儀なくされた地元のかたのドキュメンタリーだったり、また宮城で民話を語り継ぐ人々と協力したアーカイヴづくりだったりと、さまざまです。実際、記憶はまことにはかないものです。文書や写真で記録をとって、どこかに保管しておけば「記憶」されるかというと、そんなことはありません。記憶には、それを覚えていて、繰り返し思い出す人間が必要です。だからこそ、歌や民話といった口承文芸や、記念碑や画像といった造形物が必要になります。かつては芸術家の仕事のなかでも、人間が経験した出来事を他者に、後世に伝えることは大きな部分を占めていたとさえ、言うことができるのではないでしょうか。そしてまた、そうした記憶は、天災や戦争といった大きな事件には限りません。むしろ、世に伝えられる大事件も、自分の時間、家族の時間、あるいは友人、恋人と過ごした時間、そうした私的なもののなかに刻まれることで、はじめて自分の情感的な記憶として息づきはじめます。

ところで、事実の記録と、それを作品化することとはもちろん違います。過去に実際あった出来事、たとえば本能寺の変とかでも、それが物語になった途端、語り手、書き手の恣意的な選択、想像、歪曲がどうしても入ってしまいます。にもかかわらず、過去を過去のものとして、あるいは概念的な知識として覚えておくのではなく、それをいまの私たちの生きた経験に取り込もうとするなら、そこには何らかの創作的なものを通じて、あらためて記憶を身体化する必要が生まれます。物語はフィクション(作り事)ですが、そもそも私たちの経験自体、一刻一刻と作られてゆくものです。記憶に取り込む作業は、自分を他者に開いてゆく作業でもあります。過去の、異郷の、他者の経験を自分のものとするには、自分を作り変えるしかありません。それも芸術の仕事ではないでしょうか。たとえば詩もそうです。

束の間、たしかにいのちの鼓動を感じる存在を掴んだ気がしても、すぐにはかなくそれは逃れてしまう。かすかな触覚のなごりを残したまま、それは行方をくらます。

そんな気持ちを味わったことはないでしょうか。消えてしまって気づくもの、喪失感から探しはじめるもの。記憶はまことに頼りなく、ものいわぬ思い出、気づかれないままの感覚の堆積は意識されないままに薄らいでいきます。しかしまた、実はそれこそが自分の多くを支えてくれていて、日々薄ぼんやりと感じ取られている無数の小さな感覚が自分という存在を形作ってくれています。詩の言葉は、そのはかない私をかろうじて掬い上げます。

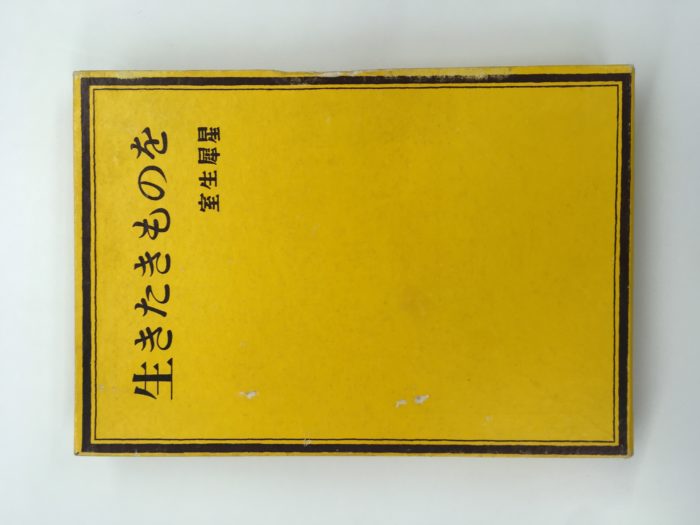

冒頭に掲げました言葉は、詩人、小説家の室生犀星の随想の標題です。犀星は金魚好きでした。『生きたきものを』(1960)に、この「手のひらの金魚」と題された文章が収められています。ここでの金魚は詩の喩えです。「三秒も経つとゆつくりと手の中から身を泳ぎだして行つてしまふ」金魚は社会に常に必要とされるわけではありません。しかし「金魚を時々、手のひらに握りしめることで頭の中が真赤になるやうな気がし、そこに燎爛が咲き競ふ」自分を「莫迦な野郎」と言いつつ、「聡明なことがらの結果には何一つ見るべきものはない」と言います。「莫迦な野郎」の生の充溢は莫迦になりません

おすすめ記事

-

アートライティングコース

2019年07月24日

【アートライティングコース】「ファッションはもっと言語化されなければいけない」

こんにちは。アートライティングコース教員の大辻都です。今日は今月初めにおこなわれたコース主催による特別講義についてお伝えしたいと思います。 4月にスタートしたば…

-

アートライティングコース

2020年02月27日

【アートライティングコース】この味を「おいしさ」とする味覚は、いったいどこからやって来たのか。 (姜尚美、2016)

みなさま、こんにちは。アートライティングコースの上村です。今回は先日行われた催しのご報告です。 去る2月9日に、京都瓜生山キャンパスで、アートライティング研究室…

-

アートライティングコース

2024年07月22日

【アートライティングコース】「飾りすぎてはいけない。素っ気無くてもいけない。意味がなくてはならず、意味深すぎてはならない。」──宮部みゆき

みなさん、こんにちは。 アートライティングコース非常勤の青木由美子です。 怖いような暑い日が続いていますね。気温が38℃に達した昼日中、外に出た瞬間、『湯を沸か…