陶芸コース

- 陶芸コース 記事一覧

- 【陶芸コース】手びねり技法で「注ぐ」をテーマに制作。機能からの発想。

2022年03月08日

【陶芸コース】手びねり技法で「注ぐ」をテーマに制作。機能からの発想。

皆さんこんにちは。通信陶芸コース教員、田中哲也です。

今回は、1 月と 2 月に行われた 2 年次配当科目「陶芸Ⅲ― 1 機能からの発想 手びねり技法」のスクーリング風景を紹介します。

後半では、先週開催した 東京での個展を紹介します。

手びねり技法とは、土を紐状にしてひねり上げて行く技法です。

このスクーリングでは、注ぐという機能について 考察し 、何を注ぎたいかを考え、作品制作を展開します。

まず事前課題のアイデアスケッチを基にマケット(試作の為の小作品)を制作します。 2 次元でのイメージを 3 次元にし、形のバランスやデザインを考察します。

何点かマケットを制作し、それらから絞るのも良いでしょう。

マケットを基に実際に作品を制作して行きます。

更に装飾を施し 、取手などの部品を付け 、 完成に近づけて行きます。

制作が終わると合評の時間です。

陶芸コースのスクーリングでは、制作後合評を行います。どのようなイメージ、コンセプトで制作したか、スクーリングの感想など述べて頂き、講師や生徒さんの意見を聞いたりします。自分だけでは、気づかなかったことや分からなかったことが、他の人の意見 や感想 を聞くことによって、気づいたり、理解できたりします。また、硬い雰囲気にならない様に 、雑談も交えながら、 リラックスしたムードになる様にしています。

次に2 月 25 日~ 3 月 5 日に開催した個展を紹介します。

画廊は、本の街神保町にあります。

今回は、輝器と題して、 2012 年から制作している輝器シリーズを中心に新作も交えて発表しました。

私も陶芸コース卒業生なのですが、卒業してから作り始めた、初期からの作品「壁面の思考」シリーズも展示しました。陶器と金属を組み合わせた作品です。卒業制作で既に陶器と金属を組み合わせる作品を作っていました。

画廊様から紹介文を書いていただいたので抜粋しておきます。

—-

1970年滋賀県に生まれた田中哲也は、1990年代初めに関西の大学で経営学を修めた後、社会人として歩み始めるが、当時の社会状況の大きな変化の影響によりサラリーマン生活に突然終止符を打たれることになる。その後、美大の通信制課程で絵画と陶芸を学び、30歳を過ぎてから陶芸家として新たな一歩を踏み出すことを決意する。他の一般的な作家に比べて10年程出発が遅くなったが、そのことにより却って田中が独自の考え方と技法により作品制作の道を進めることとなった。以来、田中は陶芸の素材と技法をベースにしつつ、「工芸」と「現代美術」の交差点/臨界点を提示することに挑戦してきた。

特に、近年は陶芸家にしか出来ない現代美術は何かということを考えて制作に取り組んでいる。形ある器を作りながらも、見えないもの、形のないものを盛る器を作ることによって、新しい表現が可能であると考え、信楽透土(2009年に信楽窯業試験場で開発され、焼成すると半透明になる土)を用いた「光」を盛るための器というコンセプトによる作品「輝器-KAGAYAKI」の制作を2012年から続けている。弊ギャラリーでは初めての個展開催となる今回は、信楽透土と青色LEDライトを組み合わせた作品「輝器-KAGAYAKI」と、田中の創作の原点とも言える作品「ヘキメンノシコウ」を展示致します。

近年、田中はかつて師事した先達から授かった「陶芸は土からの声を手や指先で感じ、考える」という言葉の意味を改めて噛み締め体現すべく、卓越した手仕事によって創作された作品を現在の世の中に提示することに挑み続けています。

—–

今回、コロナ過での個展開催でしたが、陶芸コースの卒業生、在校生を含め多くの方にお越し頂きました。ご高覧いただきました皆様、どうもありがとうございました。

このブログを最後にブログ執筆の担当を離れます。今まで拙い文章をお読みいただき、ありがとうございました。またスクーリング等で皆様とお会いできること楽しみにしております。 田中哲也

陶芸コース| 学科・コース紹介

陶芸コース研究室ブログ

研究室が在学生・卒業生向けに情報発信しているブログです。こちらでも授業の様子や展覧会の情報などが豊富です。

今回は、1 月と 2 月に行われた 2 年次配当科目「陶芸Ⅲ― 1 機能からの発想 手びねり技法」のスクーリング風景を紹介します。

後半では、先週開催した 東京での個展を紹介します。

手びねり技法とは、土を紐状にしてひねり上げて行く技法です。

このスクーリングでは、注ぐという機能について 考察し 、何を注ぎたいかを考え、作品制作を展開します。

まず事前課題のアイデアスケッチを基にマケット(試作の為の小作品)を制作します。 2 次元でのイメージを 3 次元にし、形のバランスやデザインを考察します。

何点かマケットを制作し、それらから絞るのも良いでしょう。

マケットを基に実際に作品を制作して行きます。

更に装飾を施し 、取手などの部品を付け 、 完成に近づけて行きます。

制作が終わると合評の時間です。

陶芸コースのスクーリングでは、制作後合評を行います。どのようなイメージ、コンセプトで制作したか、スクーリングの感想など述べて頂き、講師や生徒さんの意見を聞いたりします。自分だけでは、気づかなかったことや分からなかったことが、他の人の意見 や感想 を聞くことによって、気づいたり、理解できたりします。また、硬い雰囲気にならない様に 、雑談も交えながら、 リラックスしたムードになる様にしています。

次に2 月 25 日~ 3 月 5 日に開催した個展を紹介します。

画廊は、本の街神保町にあります。

今回は、輝器と題して、 2012 年から制作している輝器シリーズを中心に新作も交えて発表しました。

私も陶芸コース卒業生なのですが、卒業してから作り始めた、初期からの作品「壁面の思考」シリーズも展示しました。陶器と金属を組み合わせた作品です。卒業制作で既に陶器と金属を組み合わせる作品を作っていました。

画廊様から紹介文を書いていただいたので抜粋しておきます。

—-

1970年滋賀県に生まれた田中哲也は、1990年代初めに関西の大学で経営学を修めた後、社会人として歩み始めるが、当時の社会状況の大きな変化の影響によりサラリーマン生活に突然終止符を打たれることになる。その後、美大の通信制課程で絵画と陶芸を学び、30歳を過ぎてから陶芸家として新たな一歩を踏み出すことを決意する。他の一般的な作家に比べて10年程出発が遅くなったが、そのことにより却って田中が独自の考え方と技法により作品制作の道を進めることとなった。以来、田中は陶芸の素材と技法をベースにしつつ、「工芸」と「現代美術」の交差点/臨界点を提示することに挑戦してきた。

特に、近年は陶芸家にしか出来ない現代美術は何かということを考えて制作に取り組んでいる。形ある器を作りながらも、見えないもの、形のないものを盛る器を作ることによって、新しい表現が可能であると考え、信楽透土(2009年に信楽窯業試験場で開発され、焼成すると半透明になる土)を用いた「光」を盛るための器というコンセプトによる作品「輝器-KAGAYAKI」の制作を2012年から続けている。弊ギャラリーでは初めての個展開催となる今回は、信楽透土と青色LEDライトを組み合わせた作品「輝器-KAGAYAKI」と、田中の創作の原点とも言える作品「ヘキメンノシコウ」を展示致します。

近年、田中はかつて師事した先達から授かった「陶芸は土からの声を手や指先で感じ、考える」という言葉の意味を改めて噛み締め体現すべく、卓越した手仕事によって創作された作品を現在の世の中に提示することに挑み続けています。

—–

今回、コロナ過での個展開催でしたが、陶芸コースの卒業生、在校生を含め多くの方にお越し頂きました。ご高覧いただきました皆様、どうもありがとうございました。

このブログを最後にブログ執筆の担当を離れます。今まで拙い文章をお読みいただき、ありがとうございました。またスクーリング等で皆様とお会いできること楽しみにしております。 田中哲也

陶芸コース| 学科・コース紹介

陶芸コース研究室ブログ

研究室が在学生・卒業生向けに情報発信しているブログです。こちらでも授業の様子や展覧会の情報などが豊富です。

おすすめ記事

-

通信教育課程 入学課

2022年02月13日

【卒業生が語る!通信教育部の日々③】~美術科 陶芸コース・染織コース・写真コース編~

前回1月のオンライン入学説明会では本学通信教育部の学科・コースの卒業生たちに在学中の学習や思い出、体験談を語っていただきました。一部を抜粋してご紹介いたします。…

-

陶芸コース

2019年09月10日

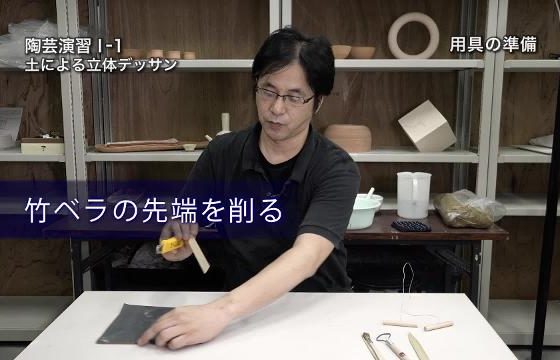

【陶芸コース】指先を意識して土と対話する。自宅制作課題「土によるデッサン」

みなさん、こんにちは。 本日は、陶芸コースでの最初の自宅制作課題「土によるデッサン」をご紹介します。 入学して、まず最初に取り組むこちらの科目では、身近にある野…

-

陶芸コース

2021年11月15日

【陶芸コース】「びわ湖・アーティスト・みんぐる 2021 」と秋のオンライン一日体験入学を紹介します。

皆さんこんにちは。通信陶芸コース教員、田中哲也です。今回は、10 月に行われたアートイベントと 11 月に行われた一日体験入学を紹介します。 みんぐるmingl…