歴史遺産コース

- 歴史遺産コース 記事一覧

- 【歴史遺産コース】伏見と言えば? 意外に知られていない伏見の歴史と日本酒の味わい方を学ぶ

2022年04月21日

【歴史遺産コース】伏見と言えば? 意外に知られていない伏見の歴史と日本酒の味わい方を学ぶ

藝術学舎は、本学の学生はもとより、一般の方も受講することができる公開講座として運営されています。その講座の一つとして実施しましたのが、2022年3月の藝術学舎「伏見の歴史と酒造り」でした。本講座は、コロナに対応するために新しい試みで実施したものでした。今回は、この講座についてご紹介したいと思います。

伏見と言えば、多くの方は、伏見稲荷大社と酒処というイメージで捉えておられるのではないでしょうか?

もちろん現在の伏見区という行政区のなかに伏見稲荷大社は位置していますが、じつは伏見稲荷大社の氏子地域は、伏見区ではなく、鴨川を西に渡った謂わゆる下京区や南区にあります。伏見稲荷大社近くの伏見区の住民は、伏見稲荷大社の氏子ではないのです。したがって、「おいなりさん」は、伏見よりむしろ洛中の人々との関係の方が深いのです。

この不思議なねじれの詳細は、今はおくとして、今回取り上げた「伏見」は、伏見稲荷大社や深草よりさらに南に位置する、明治から昭和初期に「伏見町」と言われていた地域とその東の丘陵地帯、かつて伏見城のあった地域を指しています。つまり今回取り上げた「伏見」とは、豊臣秀吉の時代に伏見城とその城下町として発展した地域のことを指しています。

そう「安土桃山時代」が「伏見」の大きな画期であったことは間違いありません。しかし教科書でも知れ渡っているこの「安土桃山時代」という「桃山」という地名を冠する時代の呼称が、歴史的には全くおかしいことも含めて、「伏見」の歴史は、あまりにも知られていないというのが現実です。

この記事を書いております私、栗本徳子は、伏見生まれ伏見育ちなのですが、実家は、江戸時代から伏見の街道で呉服業を営み、そして伏見の歴史的変化の中で明治時代に酒造業に転じたという歴史を持ちます。たかだか一町人の生業の変遷ではありますが、これも伏見の歴史と大きな関係があってのことなのです。

この辺りは、授業をお受けいただけると納得してもらえると思いますが、こうして実家は、今も酒処・伏見で齊藤酒造「英勲」を営んでいます。

伏見という土地への実感を活かしながら、伏見の歴史を辿るには、現地を歩くことが一番良いのですが、コロナ禍の中、講座として実施するには制約が多く、しかもかなり広い場所を歩いて廻らなければならず、なかなか体力を要します。

その上、案内するつもりでおりました実家の酒蔵は、コロナのために見学中止となっておりました。

そこで新たな試みとして今回取り組みましたのが、伏見の随所を動画で撮影し、それを使いながら歴史を語り、酒造りの工程も逐一を動画にして解説し、これらをオンデマンド版として配信し、しかも普段なら酒蔵で利き酒などを体験していただくところを、利き酒セットを各受講者へお送りして、ズームの授業の中で味わい比べていただくという形です。

伏見にはり巡らされた水路と酒蔵

ズームの授業では、もうひとつお伝えしたいことがあったのです。実家の齊藤家に口伝えられてきた、特に幕末の激動の歴史の断片なのですが、これを弟にあたる齊藤家12代当主齊藤透に生で語ってもらうことでした。口伝には伏見で生きてきた民衆の思いが残されており、またその口伝を活かした歴史との付き合い方を今も続けている民草がいることを知っていただきたかったからでした。

現代の伏見の動画撮影と歴史の話をうまく結びつけられるかも、かなり不安がありましたが、5日間をかけて現地撮影を実施し、酒造りについては、酒米の収穫の現場から撮り始め、カメラマンさえ入ることが許されなかった麹室(むろ)も、杜氏さんに撮影してもらうなど、初めてのことばかりの取り組みでした。

事前配信のこれらの動画を先に受講していただき、いよいよズームによる同時配信の授業を3月26日(土)に迎えました。

2コマの齊藤透による授業では、伏見の出来事と齊藤家の関わり、中でも生々しく伝えられている寺田屋騒動の顛末についてと、現在までその犠牲者の薩摩藩士の法要を続けていることなどが語られました。

そして、最後に、私の甥にあたる齊藤酒造常務の齊藤洸(ひろし)に利き酒用の各種の酒の違いを解説してもらい、加えて酒の温度や器でその味が変化することを実感してもらうべく、皆さんに飲み比べを試していただきました。

質問のチャットもたくさんいただき、皆さんのお許しをいただいて、時間を延長して、それに答えいくうちになんと30分が経ってしまいました。それでもまだ質問が残っていたので、一旦授業を終えて、残れる方のみといたしましたが、全ての質問に答え終わる頃には、1時間近くが経っておりました。

とても熱心なご質問をいただいき、多くの受講生の方に、最後までおつきあいいただきましたことも、心から感謝申し上げます。チャットには、様々な感想もありました。その中のお一人の方から「これまで色々な藝術学舎を受けてきたが、この講座が一番良かった」とのお言葉をいただきました。

まだまだ工夫や修正も必要と考えておりますが、初めてのこの取り組みに、大きな励みを頂戴いたしました。

来年の同時期には、さらにバージョンアップした内容で、本講座を実施する予定です。

おそらく意外な伏見の歴史と意外な日本酒の味わいの違いを知っていただけることと思います。

ご興味のある方の受講をお待ち申し上げております。

歴史遺産コース|学科・コース紹介

過去の記事はこちら

御香宮神門 伏見城城門を移築したもの

伏見と言えば、多くの方は、伏見稲荷大社と酒処というイメージで捉えておられるのではないでしょうか?

もちろん現在の伏見区という行政区のなかに伏見稲荷大社は位置していますが、じつは伏見稲荷大社の氏子地域は、伏見区ではなく、鴨川を西に渡った謂わゆる下京区や南区にあります。伏見稲荷大社近くの伏見区の住民は、伏見稲荷大社の氏子ではないのです。したがって、「おいなりさん」は、伏見よりむしろ洛中の人々との関係の方が深いのです。

この不思議なねじれの詳細は、今はおくとして、今回取り上げた「伏見」は、伏見稲荷大社や深草よりさらに南に位置する、明治から昭和初期に「伏見町」と言われていた地域とその東の丘陵地帯、かつて伏見城のあった地域を指しています。つまり今回取り上げた「伏見」とは、豊臣秀吉の時代に伏見城とその城下町として発展した地域のことを指しています。

そう「安土桃山時代」が「伏見」の大きな画期であったことは間違いありません。しかし教科書でも知れ渡っているこの「安土桃山時代」という「桃山」という地名を冠する時代の呼称が、歴史的には全くおかしいことも含めて、「伏見」の歴史は、あまりにも知られていないというのが現実です。

この記事を書いております私、栗本徳子は、伏見生まれ伏見育ちなのですが、実家は、江戸時代から伏見の街道で呉服業を営み、そして伏見の歴史的変化の中で明治時代に酒造業に転じたという歴史を持ちます。たかだか一町人の生業の変遷ではありますが、これも伏見の歴史と大きな関係があってのことなのです。

この辺りは、授業をお受けいただけると納得してもらえると思いますが、こうして実家は、今も酒処・伏見で齊藤酒造「英勲」を営んでいます。

伏見という土地への実感を活かしながら、伏見の歴史を辿るには、現地を歩くことが一番良いのですが、コロナ禍の中、講座として実施するには制約が多く、しかもかなり広い場所を歩いて廻らなければならず、なかなか体力を要します。

その上、案内するつもりでおりました実家の酒蔵は、コロナのために見学中止となっておりました。

そこで新たな試みとして今回取り組みましたのが、伏見の随所を動画で撮影し、それを使いながら歴史を語り、酒造りの工程も逐一を動画にして解説し、これらをオンデマンド版として配信し、しかも普段なら酒蔵で利き酒などを体験していただくところを、利き酒セットを各受講者へお送りして、ズームの授業の中で味わい比べていただくという形です。

伏見にはり巡らされた水路と酒蔵

5種類の酒の利き酒

さまざまな酒器によっても味わいが変わる不思議

ズームの授業では、もうひとつお伝えしたいことがあったのです。実家の齊藤家に口伝えられてきた、特に幕末の激動の歴史の断片なのですが、これを弟にあたる齊藤家12代当主齊藤透に生で語ってもらうことでした。口伝には伏見で生きてきた民衆の思いが残されており、またその口伝を活かした歴史との付き合い方を今も続けている民草がいることを知っていただきたかったからでした。

齊藤透 齊藤家12代当主が語る伏見の歴史と齊藤家

現代の伏見の動画撮影と歴史の話をうまく結びつけられるかも、かなり不安がありましたが、5日間をかけて現地撮影を実施し、酒造りについては、酒米の収穫の現場から撮り始め、カメラマンさえ入ることが許されなかった麹室(むろ)も、杜氏さんに撮影してもらうなど、初めてのことばかりの取り組みでした。

事前配信のこれらの動画を先に受講していただき、いよいよズームによる同時配信の授業を3月26日(土)に迎えました。

2コマの齊藤透による授業では、伏見の出来事と齊藤家の関わり、中でも生々しく伝えられている寺田屋騒動の顛末についてと、現在までその犠牲者の薩摩藩士の法要を続けていることなどが語られました。

そして、最後に、私の甥にあたる齊藤酒造常務の齊藤洸(ひろし)に利き酒用の各種の酒の違いを解説してもらい、加えて酒の温度や器でその味が変化することを実感してもらうべく、皆さんに飲み比べを試していただきました。

齊藤洸 利き酒の酒の解説をする齊藤酒造常務

質問のチャットもたくさんいただき、皆さんのお許しをいただいて、時間を延長して、それに答えいくうちになんと30分が経ってしまいました。それでもまだ質問が残っていたので、一旦授業を終えて、残れる方のみといたしましたが、全ての質問に答え終わる頃には、1時間近くが経っておりました。

とても熱心なご質問をいただいき、多くの受講生の方に、最後までおつきあいいただきましたことも、心から感謝申し上げます。チャットには、様々な感想もありました。その中のお一人の方から「これまで色々な藝術学舎を受けてきたが、この講座が一番良かった」とのお言葉をいただきました。

まだまだ工夫や修正も必要と考えておりますが、初めてのこの取り組みに、大きな励みを頂戴いたしました。

来年の同時期には、さらにバージョンアップした内容で、本講座を実施する予定です。

おそらく意外な伏見の歴史と意外な日本酒の味わいの違いを知っていただけることと思います。

ご興味のある方の受講をお待ち申し上げております。

歴史遺産コース|学科・コース紹介

過去の記事はこちら

おすすめ記事

-

歴史遺産コース

2019年08月06日

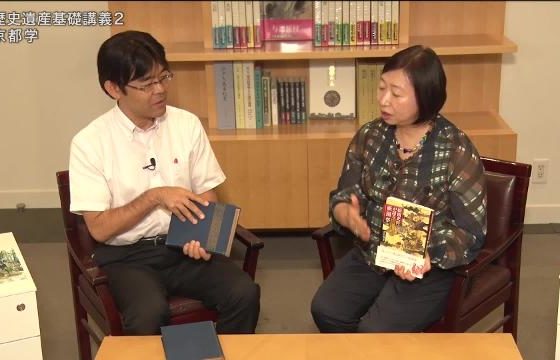

【歴史遺産コース】“歴史研究” の方法を知る授業。「歴史遺産学基礎講義(京都学)」

みなさん、こんにちは。 今回は、歴史遺産コースの授業「歴史遺産学基礎講義(京都学)」をご紹介します。 こちらの授業は、京都を基にした「歴史研究」の方法を知る必修…

-

歴史遺産コース

2022年07月15日

【歴史遺産コース】京都の大学で京都の歴史を学ぶ

みなさん、こんにちは。業務担当非常勤講師の岩田です。7月に入り、真夏日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。 このブログでは、これまで、歴史遺産コースの様々…

-

歴史遺産コース

2023年05月17日

【歴史遺産コース】京都の歴史を学ぶことで見えてくるもの

みなさん、こんにちは。歴史遺産コース業務担当非常勤講師の岩田です。時々、二条城の前を通りますが、修学旅行生や外国人観光客など、多くの人で賑わっています。京都にも…