文芸コース

- 文芸コース 記事一覧

- 【文芸コース】「タイトル」は作品を説明する存在である⁉

2022年04月30日

【文芸コース】「タイトル」は作品を説明する存在である⁉

皆さん、こんにちは。文芸コースの川﨑昌平です。

さて、いきなりですが、今回は作品においてなくてはならない存在である「タイトル」について、ちょっと書いてみます。

文芸の世界、とりわけライトノベルなどのジャンルにおいて、昨今は長いタイトルを持つ作品をよく見かけます。書店に棚差しされている文庫などを眺めていると「よくこの幅の背にこれだけの文字数を詰めたなあ」と(私は編集者でもあるので)感心してしまうこともしばしばあります。そうした長いタイトルの特徴をまとめるとすれば、主人公の能力や物語の世界観など、つまり作品の設定が端的に理解できるようなテキストで構成されているところでしょうか。作例を事細かに列挙して語り明かしたいところですが、紙面が少ないので別の機会に譲るとして……ここではそうした「長大なタイトル」の(私の考える)起源をご紹介しましょう。

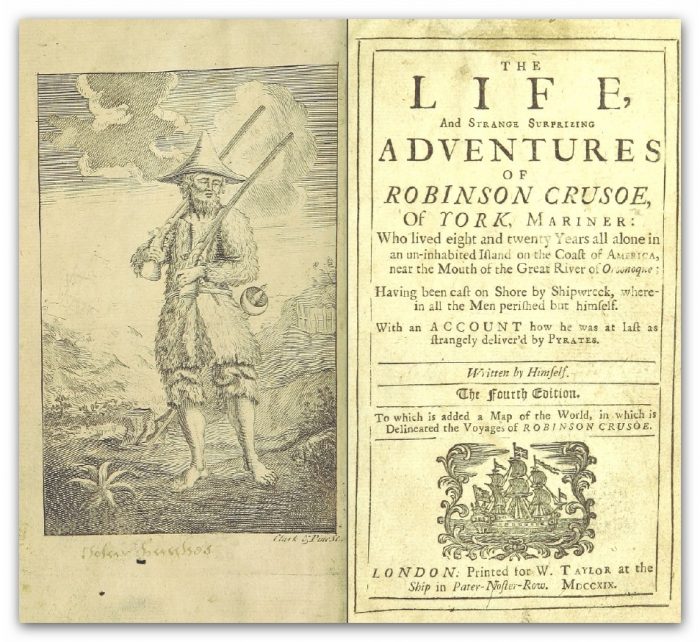

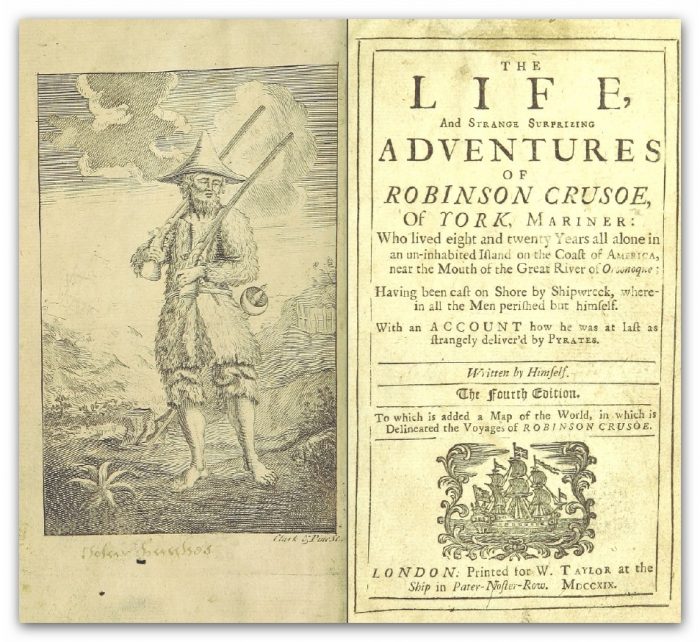

The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner: Who lived Eight and Twenty Years, all alone in an un-inhabited Island on the Coast of America, near the Mouth of the Great River of Oroonoque; Having been cast on Shore by Shipwreck, wherein all the Men perished but himself. With An Account how he was at last as strangely deliver’d by Pyrates. Written by Himself.

1行目に書かれた固有名詞でわかりますね、そう、有名なダニエル・デフォーの『ロビンソン・クルーソー』です。1719年の初版発行時には扉に上記の文字列が印刷されていたそうですが……なんという長さ! 昨今のライトノベルにおけるタイトルの長大化という試みは、実はもうデフォーが300年前に通過した場所だったのです。そして肝心の中身ですが、今、私の手元にある邦訳の『ロビンソン・クルーソー』(唐戸信嘉訳、光文社古典新訳文庫、2018年)を紐解くと、以下のように訳されています(同書p9)。

すごいですね。もう設定どころか、物語のあらすじ……いや、ラストの展開まで書き尽くしています。せっかくの「無人島」という舞台も「オリノコの大河の河口近く、南米大陸沿岸」と大まかな場所まで明記されてしまっているため、どことなく無人島観が損なわれている気すらします。末尾に「本人著」(Written by Himself)と書くことで、クレジットをわざと「ロビンソン・クルーソー」本人であるとし、かつ「事実の記録」とまで書いてルポルタージュ風を装っているのに、「驚嘆すべき冒険の数々」と自ら喧伝するかのような言葉選びにも疑問が……と私が担当編集者ならいろいろと入朱したくなるタイトルなのですが、結果は皆さんも知る通り、完成後300年を経ても読みつがれる傑作として、文学史上に燦然と輝く作品になっているわけです。

実際、『ロビンソン・クルーソー』を読むと、物語のあらすじを知らされたとしても、じゅうぶんに興奮することのできる、濃厚で骨太な世界がそこに広がっていることにすぐ気づきます。ロビンソン・クルーソーのサバイバル生活は現代を(ぬくぬくと)生きる私たちに教訓と刺激とを与えてくれますし、物語の節々に香るロビンソン・クルーソーの思考態度からは(300年前の作品であるにもかかわらず!)資本主義社会のあり方そのものへの問題提起を読み解きたくなる気持ちが湧き上がります。(細かい点を語りだすとキリがないのでやめておきますが)それほどにたくさんのおもしろさを持つ作品にとっては、物語の骨組みが冒頭で判明することなんて、さしたる問題ではないのかもしれません。

いや、逆に考えれば、タイトルで物語の概観を説明し尽くす姿勢が、作品の強度を上げている……という可能性もあります。「漂流して無人島で暮らす男の話だよ。最後は海賊が助けてくれるんだ」と読者に明かした上で「すごい冒険の記録だよ。読んでみる?」と提示する、堂々たる筆勢が、かえって読者の好奇心を掻き立てている(あるいは心理的障壁を下げている)……という推論はどうでしょう? 「何が書かれているか」を包み隠さず明示し、その上で読者自身に「何を読みたいか」を考えさせる仕掛け、それが、『ロビンソン・クルーソー』にはあるのだと、私は思います。

編集者として、そして一人の作家として、確信を持って語りますが……(よいか悪いかは議論の余地があるところではありますが)現代は「読まないとわからないものは読まれにくい」時代です。もっと言ってしまえば「読めばわかる」は(ごく一部の表現者を除いて)通用しない時代なのです。いや、別に文芸に限った話でもありません。あるUX(ユーザーエクスペリエンス)を想定した場合、「概要がわからなければ、ユーザーはその表現に触れない」ケースがほとんどです。レビューが猛威を振るい、評価の定まった表現物しか受容されない時代である……と思ってしまうと少し悲しい気持ちにもなりますが、現実としてそうしたユーザーが存在する以上、無視するのもつまらないですし、ユーザーの変容は表現の変質の契機とも言えますから、前向きに考えましょう。

むしろ、これから小説を書きたいと思っている方は『ロビンソン・クルーソー』の初版時タイトルを見習って、「自分の作品の内容を端的に言語化する」という練習をしてみるのはどうでしょうか? もちろん、すべてをタイトルで回収する必要はありませんが、少なくとも読者からの「どんな作品なの?」という問いに対して、「えーっと、その……なんて言ったらいいのかな、ファンタジーなんだけど、うーん……まあ、読んでみてよ。読んだらわかるから」みたいな答えではなく、しっかりと説明できる文章を用意するクセをつけておけば、自分の表現を自分の言葉で語ることができるようになるはずです。そうすれば、あなたにとっての文芸表現は、確実に一歩先へと進むでしょう。自作を相対的に考える(客観視する)能力は、書く技術を磨く上で必要不可欠な素養になるのですから。

……と、ここまで書いておいてなんですが、一方で私は表現における「わかりにくさ」もまた、現代における武器の一つになると考えており……といった話はまた今度、別の機会にするとしましょう。それでは!

文芸コース| 学科・コース紹介

さて、いきなりですが、今回は作品においてなくてはならない存在である「タイトル」について、ちょっと書いてみます。

文芸の世界、とりわけライトノベルなどのジャンルにおいて、昨今は長いタイトルを持つ作品をよく見かけます。書店に棚差しされている文庫などを眺めていると「よくこの幅の背にこれだけの文字数を詰めたなあ」と(私は編集者でもあるので)感心してしまうこともしばしばあります。そうした長いタイトルの特徴をまとめるとすれば、主人公の能力や物語の世界観など、つまり作品の設定が端的に理解できるようなテキストで構成されているところでしょうか。作例を事細かに列挙して語り明かしたいところですが、紙面が少ないので別の機会に譲るとして……ここではそうした「長大なタイトル」の(私の考える)起源をご紹介しましょう。

『Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, etc』(Defore,1719, The British Library)より引用

The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner: Who lived Eight and Twenty Years, all alone in an un-inhabited Island on the Coast of America, near the Mouth of the Great River of Oroonoque; Having been cast on Shore by Shipwreck, wherein all the Men perished but himself. With An Account how he was at last as strangely deliver’d by Pyrates. Written by Himself.

1行目に書かれた固有名詞でわかりますね、そう、有名なダニエル・デフォーの『ロビンソン・クルーソー』です。1719年の初版発行時には扉に上記の文字列が印刷されていたそうですが……なんという長さ! 昨今のライトノベルにおけるタイトルの長大化という試みは、実はもうデフォーが300年前に通過した場所だったのです。そして肝心の中身ですが、今、私の手元にある邦訳の『ロビンソン・クルーソー』(唐戸信嘉訳、光文社古典新訳文庫、2018年)を紐解くと、以下のように訳されています(同書p9)。

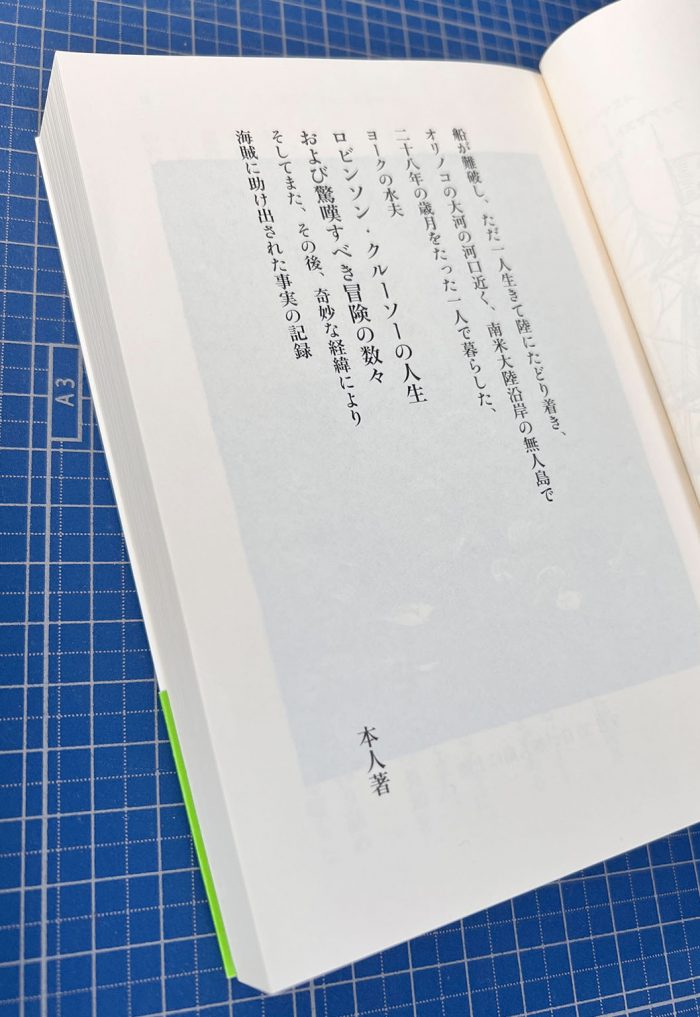

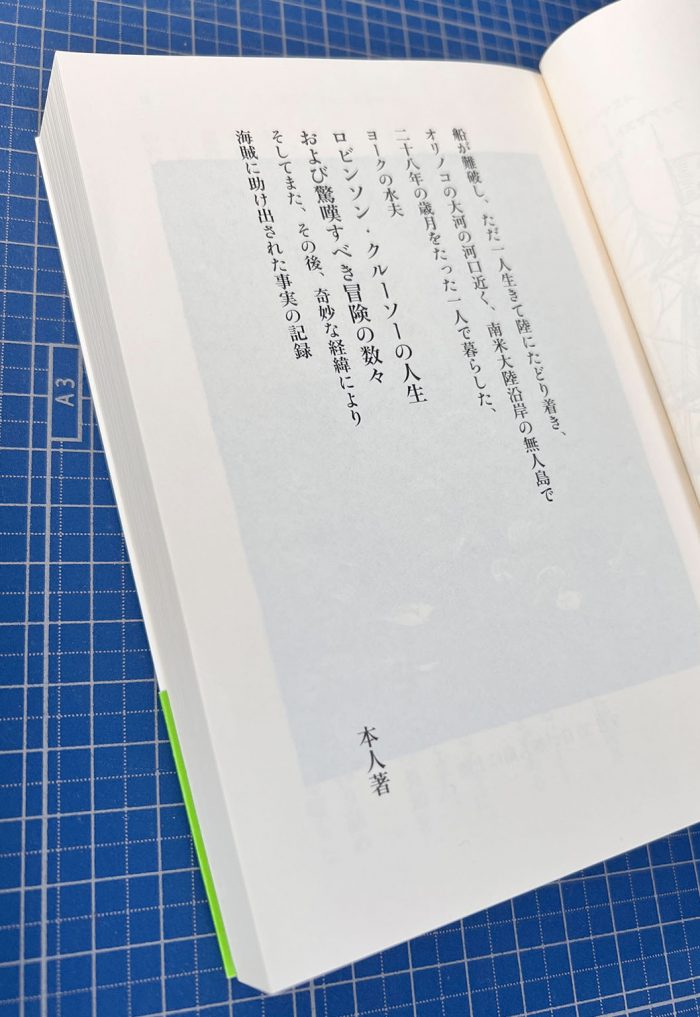

光文社古典新訳文庫版の該当ページ。級数や改行位置などが原書を踏襲したデザインとなっている。ページ数が原書通りなのも心憎い演出だ。

船が難破し、ただ一人生きて陸にたどり着き、

オリノコの大河の河口近く、南米大陸沿岸の無人島で

二十八年の歳月をたった一人で暮らした、

ヨークの水夫

ロビンソン・クルーソーの人生

および驚嘆すべき冒険の数々

そしてまた、その後、奇妙な経緯により

海賊に助け出された事実の記録

本人著

すごいですね。もう設定どころか、物語のあらすじ……いや、ラストの展開まで書き尽くしています。せっかくの「無人島」という舞台も「オリノコの大河の河口近く、南米大陸沿岸」と大まかな場所まで明記されてしまっているため、どことなく無人島観が損なわれている気すらします。末尾に「本人著」(Written by Himself)と書くことで、クレジットをわざと「ロビンソン・クルーソー」本人であるとし、かつ「事実の記録」とまで書いてルポルタージュ風を装っているのに、「驚嘆すべき冒険の数々」と自ら喧伝するかのような言葉選びにも疑問が……と私が担当編集者ならいろいろと入朱したくなるタイトルなのですが、結果は皆さんも知る通り、完成後300年を経ても読みつがれる傑作として、文学史上に燦然と輝く作品になっているわけです。

実際、『ロビンソン・クルーソー』を読むと、物語のあらすじを知らされたとしても、じゅうぶんに興奮することのできる、濃厚で骨太な世界がそこに広がっていることにすぐ気づきます。ロビンソン・クルーソーのサバイバル生活は現代を(ぬくぬくと)生きる私たちに教訓と刺激とを与えてくれますし、物語の節々に香るロビンソン・クルーソーの思考態度からは(300年前の作品であるにもかかわらず!)資本主義社会のあり方そのものへの問題提起を読み解きたくなる気持ちが湧き上がります。(細かい点を語りだすとキリがないのでやめておきますが)それほどにたくさんのおもしろさを持つ作品にとっては、物語の骨組みが冒頭で判明することなんて、さしたる問題ではないのかもしれません。

いや、逆に考えれば、タイトルで物語の概観を説明し尽くす姿勢が、作品の強度を上げている……という可能性もあります。「漂流して無人島で暮らす男の話だよ。最後は海賊が助けてくれるんだ」と読者に明かした上で「すごい冒険の記録だよ。読んでみる?」と提示する、堂々たる筆勢が、かえって読者の好奇心を掻き立てている(あるいは心理的障壁を下げている)……という推論はどうでしょう? 「何が書かれているか」を包み隠さず明示し、その上で読者自身に「何を読みたいか」を考えさせる仕掛け、それが、『ロビンソン・クルーソー』にはあるのだと、私は思います。

編集者として、そして一人の作家として、確信を持って語りますが……(よいか悪いかは議論の余地があるところではありますが)現代は「読まないとわからないものは読まれにくい」時代です。もっと言ってしまえば「読めばわかる」は(ごく一部の表現者を除いて)通用しない時代なのです。いや、別に文芸に限った話でもありません。あるUX(ユーザーエクスペリエンス)を想定した場合、「概要がわからなければ、ユーザーはその表現に触れない」ケースがほとんどです。レビューが猛威を振るい、評価の定まった表現物しか受容されない時代である……と思ってしまうと少し悲しい気持ちにもなりますが、現実としてそうしたユーザーが存在する以上、無視するのもつまらないですし、ユーザーの変容は表現の変質の契機とも言えますから、前向きに考えましょう。

むしろ、これから小説を書きたいと思っている方は『ロビンソン・クルーソー』の初版時タイトルを見習って、「自分の作品の内容を端的に言語化する」という練習をしてみるのはどうでしょうか? もちろん、すべてをタイトルで回収する必要はありませんが、少なくとも読者からの「どんな作品なの?」という問いに対して、「えーっと、その……なんて言ったらいいのかな、ファンタジーなんだけど、うーん……まあ、読んでみてよ。読んだらわかるから」みたいな答えではなく、しっかりと説明できる文章を用意するクセをつけておけば、自分の表現を自分の言葉で語ることができるようになるはずです。そうすれば、あなたにとっての文芸表現は、確実に一歩先へと進むでしょう。自作を相対的に考える(客観視する)能力は、書く技術を磨く上で必要不可欠な素養になるのですから。

……と、ここまで書いておいてなんですが、一方で私は表現における「わかりにくさ」もまた、現代における武器の一つになると考えており……といった話はまた今度、別の機会にするとしましょう。それでは!

文芸コース| 学科・コース紹介

おすすめ記事

-

文芸コース

2024年08月29日

【文芸コース】AIと翻訳

皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 最近、生まれて初めてAIを使ってみました。 使った理由は、翻訳のため。というのも、最近になって2018年に出…

-

文芸コース

2019年02月08日

【文芸コース】特別講義「現実と小説のあいだにあるもの」

文芸コース主催の特別講義「現実と小説のあいだにあるもの」が1月19日(土)の午後5時30分から、東京・外苑キャンパスで開かれました。講師は、作家で季刊総合誌『考…

-

文芸コース

2020年12月24日

【文芸コース】2020年、印象に残った文芸ジャンル本3冊

こんにちは。文芸コースの教員、 安藤善隆です。 ウイルスとの戦いの中、世界中の人々が様々な思いを巡らせながら2020年が過ぎていこうとしています。 「巣ごもり」…