文芸コース

- 文芸コース 記事一覧

- 【文芸コース】2020年、印象に残った文芸ジャンル本3冊

2020年12月24日

【文芸コース】2020年、印象に残った文芸ジャンル本3冊

こんにちは。文芸コースの教員、 安藤善隆です。

ウイルスとの戦いの中、世界中の人々が様々な思いを巡らせながら2020年が過ぎていこうとしています。

「巣ごもり」しなければならない時間も多かった今年、私にとっては書物との出会いが心のやすらぎにつながりました。

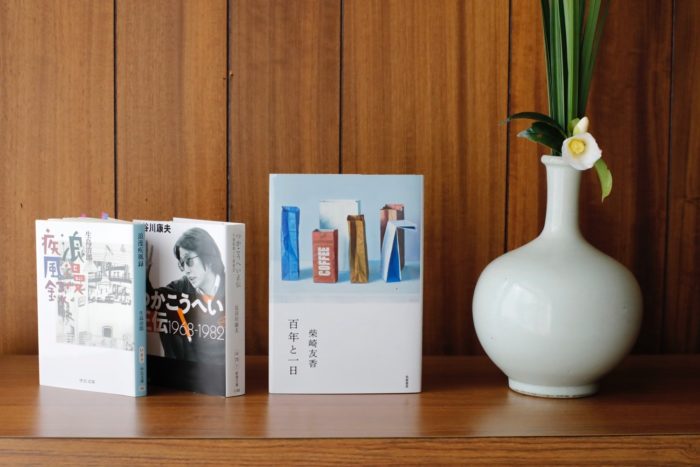

今日はそんな1年で印象に残った3冊を紹介してみたいと思います。

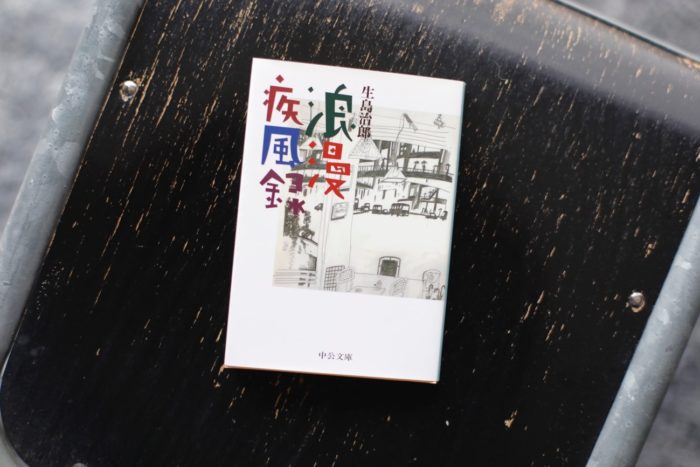

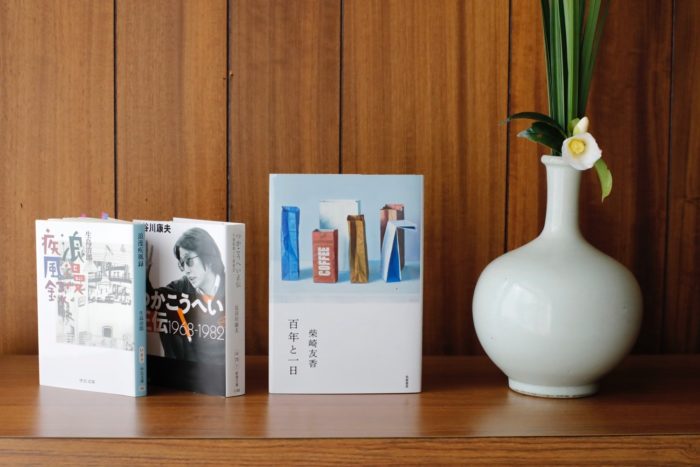

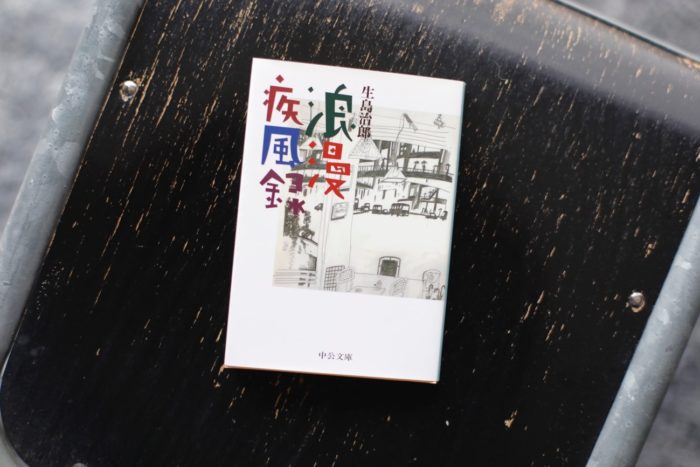

まずは生島治郎『浪漫疾風録』(中公文庫)。翻訳ミステリ雑誌『EQMM』(エラリィ・クィーンズ・ミステリ・マガジン)を舞台にした自伝的実名小説、ノンフィクション・ノベルです。『EQMM』の日本版が発刊された1956年から1964年まで、著者が在籍した早川書房での疾風怒濤の編集者時代をいきいきと描く本作を、長らく編集者という仕事を生業にしてきた私は魅入られるように手に取っていました(単行本、文庫本とも絶版状態でした)。

詩人の、田村隆一、のちに作家になる都築道夫、常盤新平ら先輩、同僚の編集者に囲まれながら、高木彬光、梶山季之、佐野洋、そして田中小実昌から開高健まで。綺羅星のごとき作家たちとの日々を編集という仕事の本質とともに描く本作を心躍らせながら読み耽りました。(その後、著者が作家デビューしてからの1964年〜1978年の物語は続編『星になれるか』(中公文庫)で読むことが出来ます)。

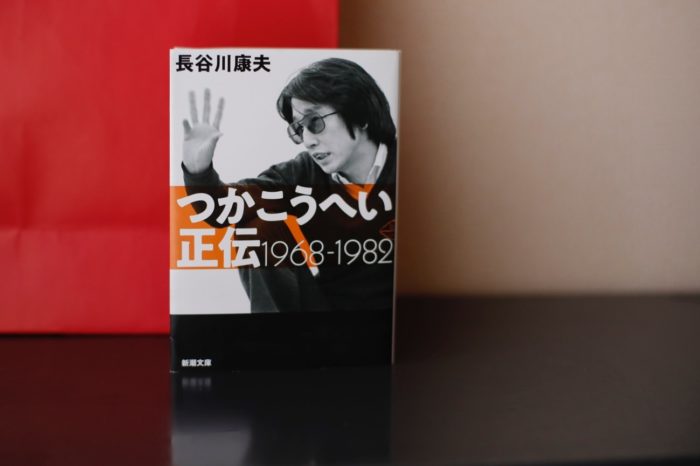

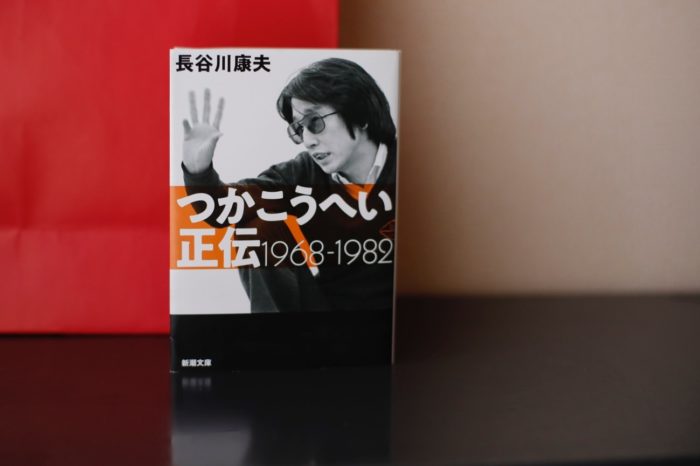

続いては今年文庫化された『つかこうへい正伝 1968-1982』(新潮社)。現代演劇の中で輝かしい歴史を残したつかこうへい。彼の作品はいまだに語り継がれ、上演され続けています。劇作家で、演出家、そして小説家。そして時代の寵児でもあった彼の本当の姿を、風間杜夫を始め関係者を徹底取材し、間近で見てきた著者が描きだす筆捌きは絶品です。

「私は彼のこんなことも知っている」という風に、自慢話に陥ることなく、自分が知っている姿を取材で補完し、ただありのままに記すだけとういう著者の姿勢は、つかこうへい本人の姿だけではなく、クリエイティブとは何か、そして人間とは何かまで伝えようとします。

怒濤の台詞が響き渡る“口立て”稽古、そして『熱海殺人事件』『初級革命講座 飛龍伝』『いつも心に太陽を』『広島に原爆を落とす日』『弟よ!』『二代目はクリスチャン』『幕末純情伝』『蒲田行進曲』……。つかこうへいの数々の名作が語り続がれるのと同様に、本作も語り継がれる名作になるだろうと思います(第38回 講談社ノンフィクション賞、第21回 AICT演劇評論賞、第35回 新田次郎文学賞受賞作)。

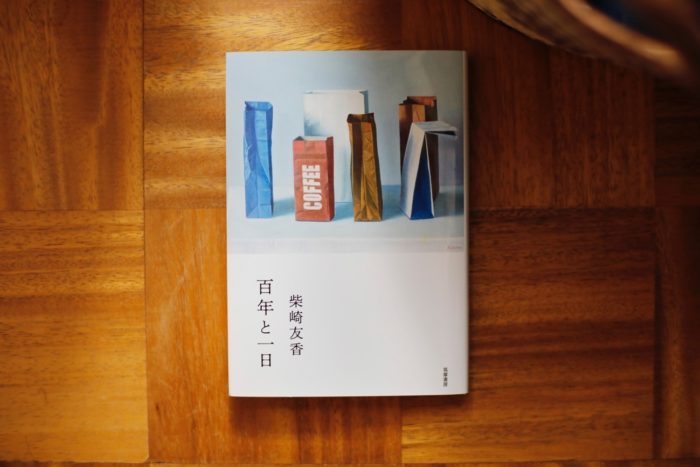

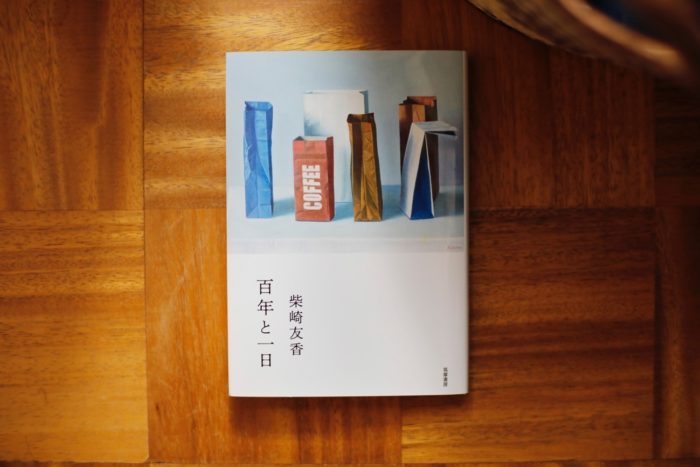

最後は小説を。柴崎友香さんの『百年と一日』。時間をテーマにした33篇の短編集です。(「短編」というよりも「掌編」といってもいい作品も多く収録されています)。時間をテーマに、2ページのものから長くても10ページ。「一瞬のことを詳細に、長い時間を一言で。そんな風に書いたり、言動と記憶を行ったり来たりできるのが小説の面白いところ」とインタビューで語る(京都新聞2020年8月23日付)柴崎さんの真骨頂のような本作は、〝普通の街〟を舞台にしながら「ここではないどこかへ連れて行かれる」その感じがたまらない短編集です。

またそれぞれのタイトルも絶品!です。因みに「一年一組一番と二組一番は、長雨の夏に渡り廊下のそばの植え込みできのこを発見し、卒業して二年後に再会したあと、十年経って、二十年経って、まだ会えていない話」というタイトルの作品からこの本は幕を開けます。

文芸コース| 学科・コース紹介

過去の記事はこちら

ウイルスとの戦いの中、世界中の人々が様々な思いを巡らせながら2020年が過ぎていこうとしています。

「巣ごもり」しなければならない時間も多かった今年、私にとっては書物との出会いが心のやすらぎにつながりました。

今日はそんな1年で印象に残った3冊を紹介してみたいと思います。

まずは生島治郎『浪漫疾風録』(中公文庫)。翻訳ミステリ雑誌『EQMM』(エラリィ・クィーンズ・ミステリ・マガジン)を舞台にした自伝的実名小説、ノンフィクション・ノベルです。『EQMM』の日本版が発刊された1956年から1964年まで、著者が在籍した早川書房での疾風怒濤の編集者時代をいきいきと描く本作を、長らく編集者という仕事を生業にしてきた私は魅入られるように手に取っていました(単行本、文庫本とも絶版状態でした)。

詩人の、田村隆一、のちに作家になる都築道夫、常盤新平ら先輩、同僚の編集者に囲まれながら、高木彬光、梶山季之、佐野洋、そして田中小実昌から開高健まで。綺羅星のごとき作家たちとの日々を編集という仕事の本質とともに描く本作を心躍らせながら読み耽りました。(その後、著者が作家デビューしてからの1964年〜1978年の物語は続編『星になれるか』(中公文庫)で読むことが出来ます)。

続いては今年文庫化された『つかこうへい正伝 1968-1982』(新潮社)。現代演劇の中で輝かしい歴史を残したつかこうへい。彼の作品はいまだに語り継がれ、上演され続けています。劇作家で、演出家、そして小説家。そして時代の寵児でもあった彼の本当の姿を、風間杜夫を始め関係者を徹底取材し、間近で見てきた著者が描きだす筆捌きは絶品です。

「私は彼のこんなことも知っている」という風に、自慢話に陥ることなく、自分が知っている姿を取材で補完し、ただありのままに記すだけとういう著者の姿勢は、つかこうへい本人の姿だけではなく、クリエイティブとは何か、そして人間とは何かまで伝えようとします。

怒濤の台詞が響き渡る“口立て”稽古、そして『熱海殺人事件』『初級革命講座 飛龍伝』『いつも心に太陽を』『広島に原爆を落とす日』『弟よ!』『二代目はクリスチャン』『幕末純情伝』『蒲田行進曲』……。つかこうへいの数々の名作が語り続がれるのと同様に、本作も語り継がれる名作になるだろうと思います(第38回 講談社ノンフィクション賞、第21回 AICT演劇評論賞、第35回 新田次郎文学賞受賞作)。

最後は小説を。柴崎友香さんの『百年と一日』。時間をテーマにした33篇の短編集です。(「短編」というよりも「掌編」といってもいい作品も多く収録されています)。時間をテーマに、2ページのものから長くても10ページ。「一瞬のことを詳細に、長い時間を一言で。そんな風に書いたり、言動と記憶を行ったり来たりできるのが小説の面白いところ」とインタビューで語る(京都新聞2020年8月23日付)柴崎さんの真骨頂のような本作は、〝普通の街〟を舞台にしながら「ここではないどこかへ連れて行かれる」その感じがたまらない短編集です。

またそれぞれのタイトルも絶品!です。因みに「一年一組一番と二組一番は、長雨の夏に渡り廊下のそばの植え込みできのこを発見し、卒業して二年後に再会したあと、十年経って、二十年経って、まだ会えていない話」というタイトルの作品からこの本は幕を開けます。

文芸コース| 学科・コース紹介

過去の記事はこちら

おすすめ記事

-

文芸コース

2021年06月30日

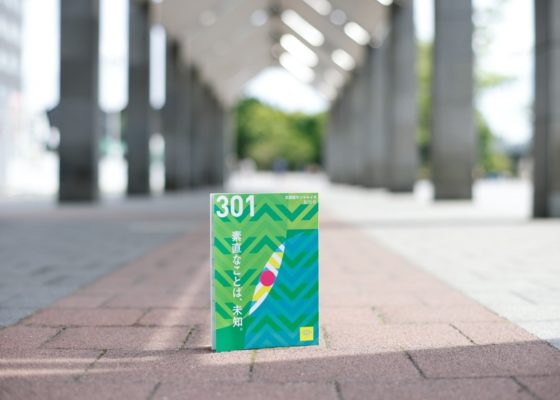

【文芸コース】京都芸術大学発・文芸誌『301』〜文芸誌の世界へ

こんにちは。文芸コース教員の安藤善隆です。緊急事態宣言は解除されましたが、まだまだ予断を許さない状況は続いています。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。 今日はあ…

-

文芸コース

2022年10月28日

【文芸コース】物語における「設定」の考え方

皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 ここ最近、文芸表現にまつわる「用語」についての質問をよく受けます。「草稿」、「さわり」、「初稿」、「あらすじ…

-

文芸コース

2019年04月18日

【文芸コース】入学ガイダンス始まる──有意義な大学生活を送るために。あわせて、読書会のご案内も。

みなさん、こんにちは。文芸コース教員の門崎です。 いよいよ新学期の始まりですね。 入学式が行われた4月7日の京都は少し肌寒い日でしたが、長持ちした桜の花が新入生…