文芸コース

- 文芸コース 記事一覧

- 【文芸コース】AIと翻訳

2024年08月29日

【文芸コース】AIと翻訳

皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。

最近、生まれて初めてAIを使ってみました。

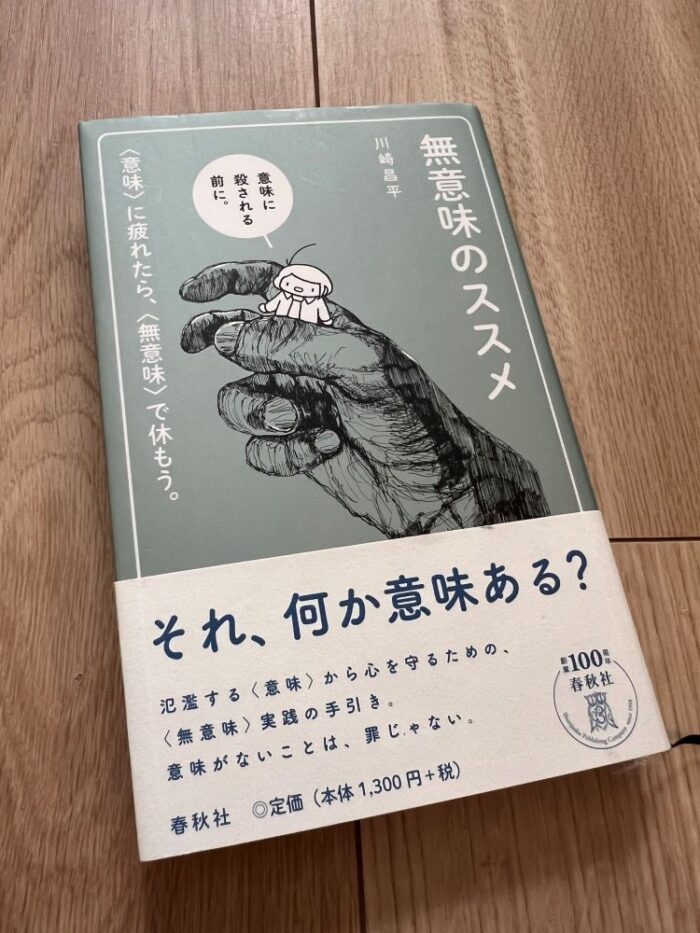

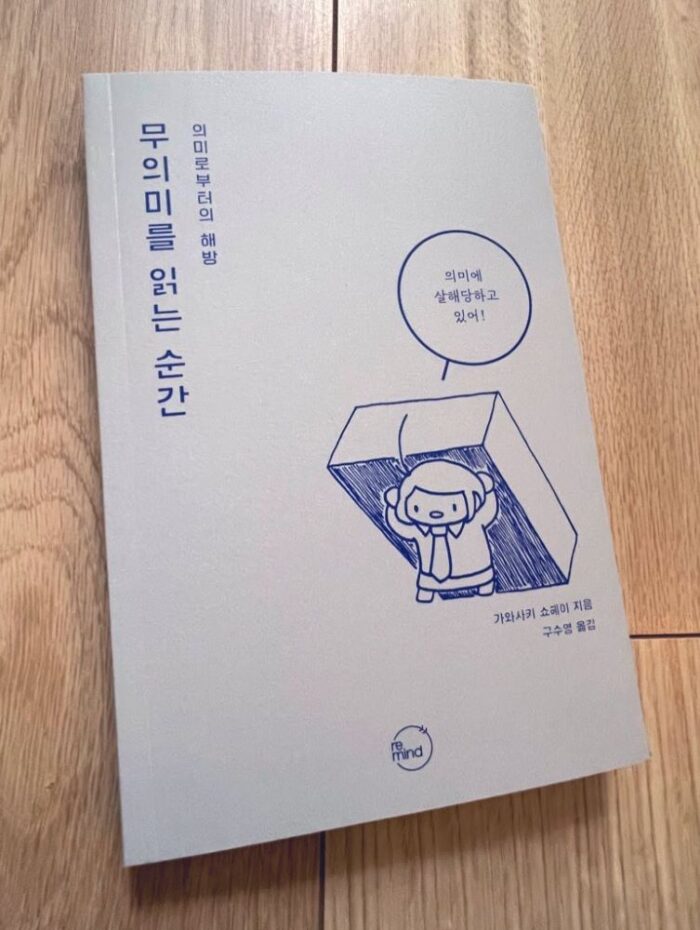

使った理由は、翻訳のため。というのも、最近になって2018年に出した私の著書(図1)が韓国で出版され(図2)、そうして原作者である私にも刊行された訳本が送られてきたのですが、情けないことに私には韓国語の素養がまったくないため、一文字たりとも読めなかったのです。

でも、自分の本が翻訳されたわけですし、隅から隅までと言わずとも、ちょっとぐらいは読んでみたい。そこで、AIの手を借りることにしました。表紙とか、私の面妖な文体が暴れている箇所とか、そうした部分を写真で撮影し、そのデータをAIに読み込ませて、「お願い、日本語に訳して!」と依頼してみたら……ものの数十秒でサラサラとハングル文字たちを見慣れた日本語の文字たちに変換してくれました。

読んでみると、なるほど、確かにすごいものです。ちゃんと翻訳できている。私では読めなかった韓国語が、しっかりとした日本語になっている。文意も概ね的を外していない。え? 韓国語を読めないお前が、どうして「正しく翻訳できている」などと言い切れるのかって? そもそも韓国語が読めないのだから、それが正しく訳せたかどうかなんて、お前にどうして判断できるんだよって?

確かに、私と無関係の韓国語の文章があって、それをAIに日本語へ翻訳してもらったとしても、そもそも韓国語がさっぱりわからないのですから、正しい本来の意味であるかどうか、確認しようがありません。AIが間違っている可能性を否定も肯定もできないわけです……普通なら。でもこの場合は違います。だって、私が原著者なので。非常にレアなケースかもしれませんが、しかしこの場合においては、「日本語を翻訳した韓国語の精度を、韓国語の知識が一切ないにもかかわらず確認できる」のです。

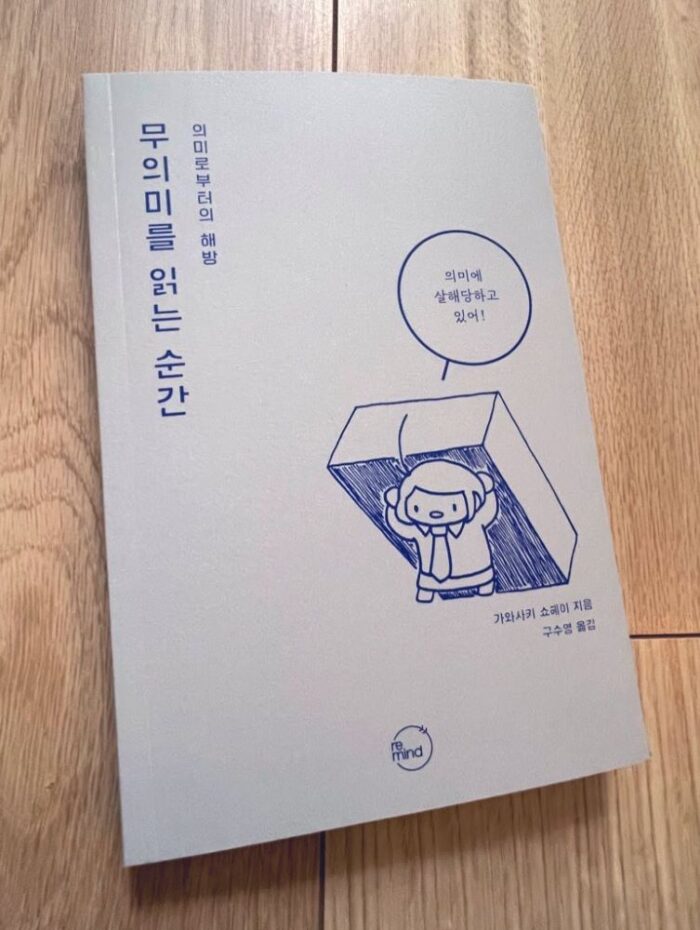

で、確認してみたら、まずタイトルが変わっていました。図3を見てください。

原著、すなわち日本語のタイトルは『無意味のススメ 〈意味〉に疲れたら、〈無意味〉で休もう。』だったのですが、韓国語を翻訳してみると、『無意味を読む瞬間 意味からの解放』となっているようです。

これについては、事前に韓国の出版社から「翻訳者がタイトルを変えたいと言っているがいいか?」という問い合わせをもらっており、もちろん著者によって色々な考え方があるのかもしれませんが、私は「翻訳した文章というものは、本質的には翻訳者のものであり、またそれを出版する版元の意思が、翻訳という行為においては最大限尊重されるべきである」という主張の持ち主だったために「どうぞどうぞ。原著者として確認もしません。好きなように翻訳してください」と返事をしたのです(そうじゃないと、明治初期に自由闊達に「翻訳」をしたことで、現代に通じる表現の豊かな土壌を築き上げてきた明治の偉大な先達たちを否定することになっちゃいますからね)。ですから、刊行されるまでどんなタイトルに変わるのか知らなかったわけですが……うん、なかなかいいタイトルのように感じます。

というか、著者である私が考えた原著のタイトルよりも、内容を正しく象徴し、歪みなく本質を伝えるタイトルのようにも思えてきました。デザインも、仮フランス装で1色刷りなところなど、とてもタイトルとしっくりあっているように感じます。私の名前の「昌平」が「翔平」になっていますが、まったく些末な問題なので(翻訳ソフトの問題かもしれませんし、あるいはハングル文字の音の問題かもしれませんし、私としてはとてもどうでもよい部分)気になりません。

他にも本文などを機械に翻訳してもらいつつ、いろいろと考えたのですが……数カ所、原著者である私が原著のテキストを書き直したくなる部分なども見つかりました。「あ、この表現のほうがいいかも」とか「こう訳されるのであれば、もっと別の書き方がありえるな」とか、思ったわけです。

その思考を突き詰めると、私は次のようにも考えました。「翻訳というプロセスを挟むことで、日本語の書き方を変えることができるな」と。

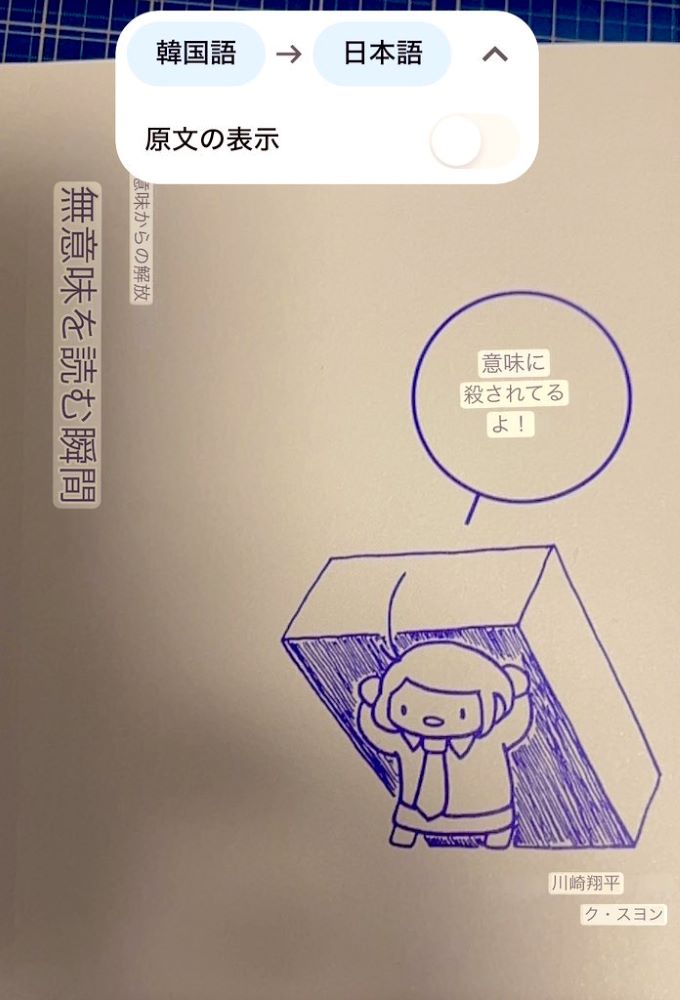

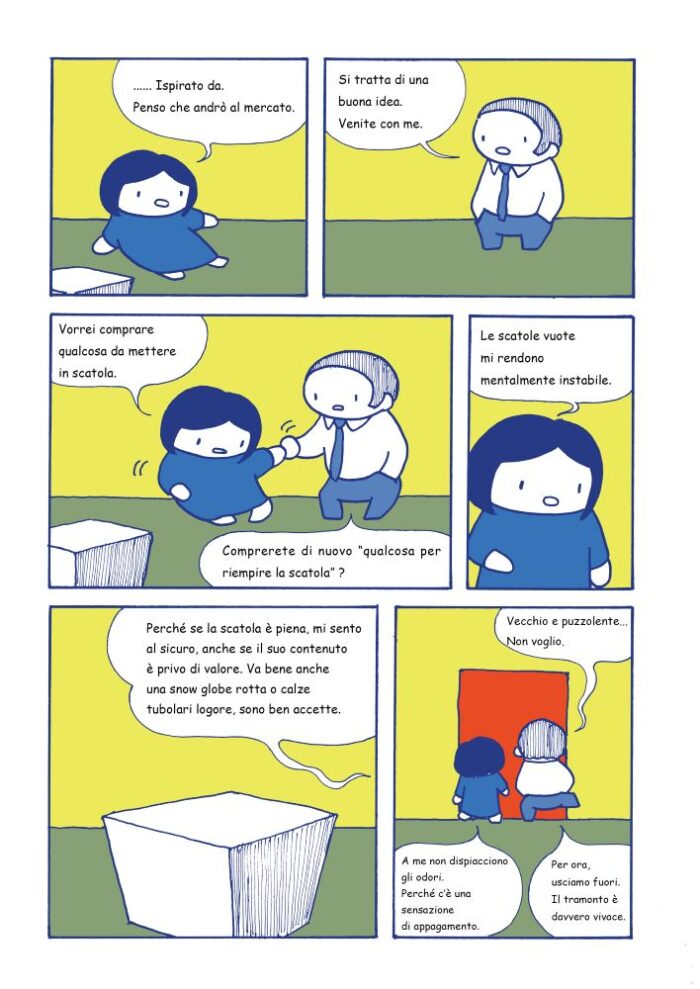

思いついたら即実践が私の信条。図4と図5の漫画を読んでみてください。

どうでしょうか? あえて元となった漫画はお見せしません。そこにおける言葉が図4の漫画をつくり、そうして翻訳という視点の変換を材料として、新たに日本語に「逆翻訳」したものが図5です。

プロセスとしては単にAIに委ねただけではなく、部分部分でこちらが手を加えたり、言葉を選んだりしています。一発でポン、というわけではありません。図4から図5への流れにおいても行ったり来たりを繰り返しています。

が、いずれにせよ、書く上での発見をふんだんにもたらしてくれる作業であると思いました。私はイタリア語はチンプンカンプンなのですが、AIの手を借りて、自分の言葉を全くしらない言語へと置き換えてみることにより、より繊細に自分の言葉を読み返すことができたように思います。ラストのコマのセリフとか、明らかに伊日で対応していないとわかるでしょう? 日→伊→日という翻訳プロセスにおいて、私が私の言葉に違和感を抱けた証拠です。

このあと、日→伊→英や日→伊→繁体字などもAIを使って実験してみました。やっぱり見つかるんです、自分の文章への〈異なる視点〉が。

急いで文章を書きたいときに、私はAIを使いません。今のところ私の文章は私が書いたほうが速いので。でも、のんびり書きたいときは、ゆっくりじっくり自分の中にある言葉と向き合いたいときには、AIは案外おもしろいものだなと感じました。

文芸コース| 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

最近、生まれて初めてAIを使ってみました。

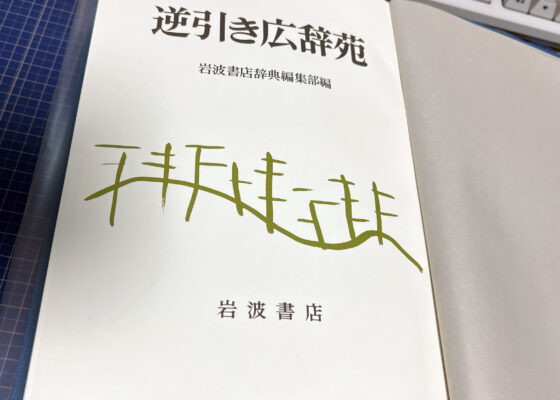

使った理由は、翻訳のため。というのも、最近になって2018年に出した私の著書(図1)が韓国で出版され(図2)、そうして原作者である私にも刊行された訳本が送られてきたのですが、情けないことに私には韓国語の素養がまったくないため、一文字たりとも読めなかったのです。

図1 私が日本語で書いた本。『無意味のススメ 〈意味〉に疲れたら、〈無意味〉で休もう。』春秋社、2018年

図2 図1が韓国で翻訳出版されたもの。

でも、自分の本が翻訳されたわけですし、隅から隅までと言わずとも、ちょっとぐらいは読んでみたい。そこで、AIの手を借りることにしました。表紙とか、私の面妖な文体が暴れている箇所とか、そうした部分を写真で撮影し、そのデータをAIに読み込ませて、「お願い、日本語に訳して!」と依頼してみたら……ものの数十秒でサラサラとハングル文字たちを見慣れた日本語の文字たちに変換してくれました。

読んでみると、なるほど、確かにすごいものです。ちゃんと翻訳できている。私では読めなかった韓国語が、しっかりとした日本語になっている。文意も概ね的を外していない。え? 韓国語を読めないお前が、どうして「正しく翻訳できている」などと言い切れるのかって? そもそも韓国語が読めないのだから、それが正しく訳せたかどうかなんて、お前にどうして判断できるんだよって?

確かに、私と無関係の韓国語の文章があって、それをAIに日本語へ翻訳してもらったとしても、そもそも韓国語がさっぱりわからないのですから、正しい本来の意味であるかどうか、確認しようがありません。AIが間違っている可能性を否定も肯定もできないわけです……普通なら。でもこの場合は違います。だって、私が原著者なので。非常にレアなケースかもしれませんが、しかしこの場合においては、「日本語を翻訳した韓国語の精度を、韓国語の知識が一切ないにもかかわらず確認できる」のです。

で、確認してみたら、まずタイトルが変わっていました。図3を見てください。

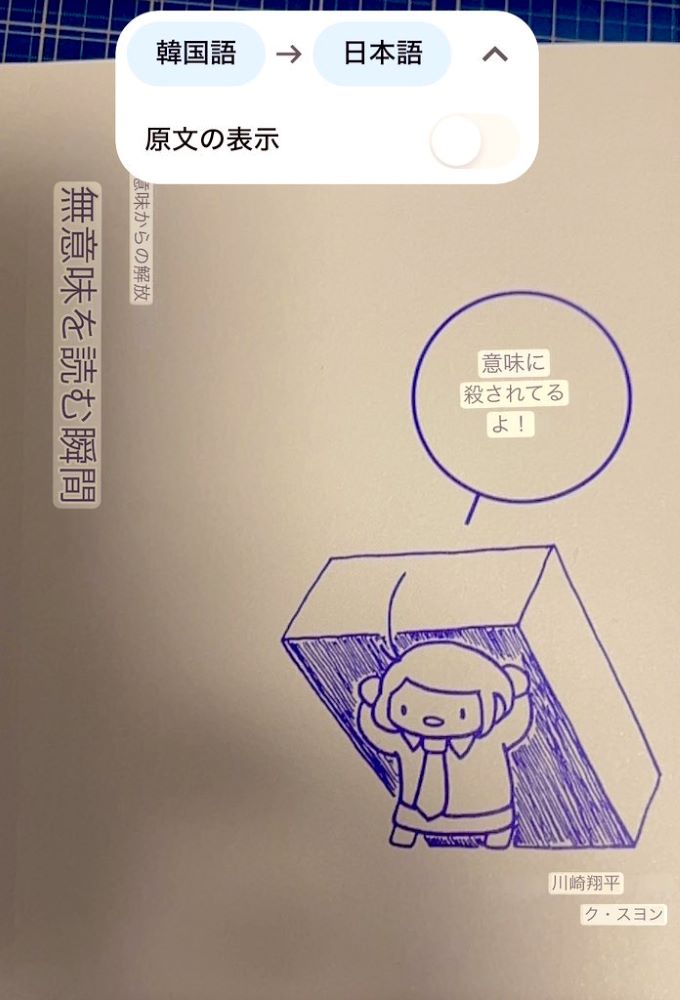

図3 翻訳ソフトに日本語訳をしてもらった写真。

原著、すなわち日本語のタイトルは『無意味のススメ 〈意味〉に疲れたら、〈無意味〉で休もう。』だったのですが、韓国語を翻訳してみると、『無意味を読む瞬間 意味からの解放』となっているようです。

これについては、事前に韓国の出版社から「翻訳者がタイトルを変えたいと言っているがいいか?」という問い合わせをもらっており、もちろん著者によって色々な考え方があるのかもしれませんが、私は「翻訳した文章というものは、本質的には翻訳者のものであり、またそれを出版する版元の意思が、翻訳という行為においては最大限尊重されるべきである」という主張の持ち主だったために「どうぞどうぞ。原著者として確認もしません。好きなように翻訳してください」と返事をしたのです(そうじゃないと、明治初期に自由闊達に「翻訳」をしたことで、現代に通じる表現の豊かな土壌を築き上げてきた明治の偉大な先達たちを否定することになっちゃいますからね)。ですから、刊行されるまでどんなタイトルに変わるのか知らなかったわけですが……うん、なかなかいいタイトルのように感じます。

というか、著者である私が考えた原著のタイトルよりも、内容を正しく象徴し、歪みなく本質を伝えるタイトルのようにも思えてきました。デザインも、仮フランス装で1色刷りなところなど、とてもタイトルとしっくりあっているように感じます。私の名前の「昌平」が「翔平」になっていますが、まったく些末な問題なので(翻訳ソフトの問題かもしれませんし、あるいはハングル文字の音の問題かもしれませんし、私としてはとてもどうでもよい部分)気になりません。

他にも本文などを機械に翻訳してもらいつつ、いろいろと考えたのですが……数カ所、原著者である私が原著のテキストを書き直したくなる部分なども見つかりました。「あ、この表現のほうがいいかも」とか「こう訳されるのであれば、もっと別の書き方がありえるな」とか、思ったわけです。

その思考を突き詰めると、私は次のようにも考えました。「翻訳というプロセスを挟むことで、日本語の書き方を変えることができるな」と。

思いついたら即実践が私の信条。図4と図5の漫画を読んでみてください。

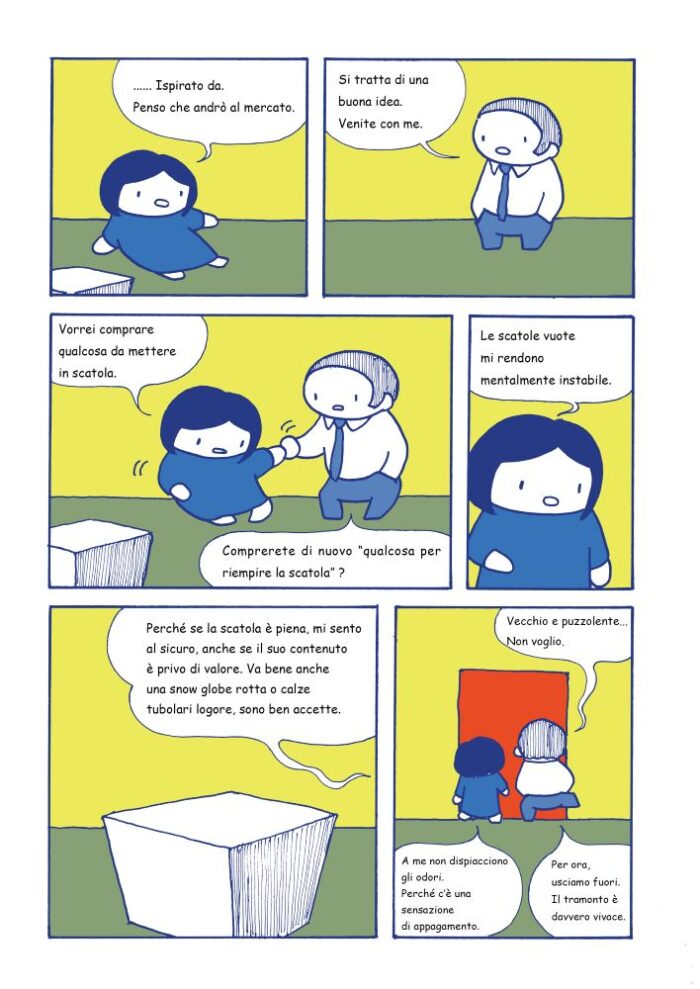

図4 私の漫画をAIにイタリア語に翻訳してもらったもの。

図5 図4をさらにAIで日本語に翻訳してもらい、それをベースに私が加筆修正したもの。

どうでしょうか? あえて元となった漫画はお見せしません。そこにおける言葉が図4の漫画をつくり、そうして翻訳という視点の変換を材料として、新たに日本語に「逆翻訳」したものが図5です。

プロセスとしては単にAIに委ねただけではなく、部分部分でこちらが手を加えたり、言葉を選んだりしています。一発でポン、というわけではありません。図4から図5への流れにおいても行ったり来たりを繰り返しています。

が、いずれにせよ、書く上での発見をふんだんにもたらしてくれる作業であると思いました。私はイタリア語はチンプンカンプンなのですが、AIの手を借りて、自分の言葉を全くしらない言語へと置き換えてみることにより、より繊細に自分の言葉を読み返すことができたように思います。ラストのコマのセリフとか、明らかに伊日で対応していないとわかるでしょう? 日→伊→日という翻訳プロセスにおいて、私が私の言葉に違和感を抱けた証拠です。

このあと、日→伊→英や日→伊→繁体字などもAIを使って実験してみました。やっぱり見つかるんです、自分の文章への〈異なる視点〉が。

急いで文章を書きたいときに、私はAIを使いません。今のところ私の文章は私が書いたほうが速いので。でも、のんびり書きたいときは、ゆっくりじっくり自分の中にある言葉と向き合いたいときには、AIは案外おもしろいものだなと感じました。

川崎昌平

文芸コース| 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

文芸コース

2021年11月24日

【文芸コース】草間彌生とイタリア・コミックの世界

文芸コースでは小説、エッセイ、批評、トラベルライティングなど、ジャンルや時代、国を問わず、様々なタイプの文芸に接しながら学ぶことで、自らの「スタイル」を見つけて…

-

文芸コース

2024年02月24日

【文芸コース】辞典で遊ぼう

皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 最近、辞典の編纂を仕事でしているから……ということもあるんですが、やたらと辞典を読むことが楽しくなっています…

-

文芸コース

2018年06月19日

【文芸コース】文芸の世界に踏み出す、スクーリング科目「文芸入門」

2018年度の文芸コースのさまざまな授業がスタートしています。 6月9日(土)〜10日(日)に東京・外苑キャンパスで、 6月16日(土)〜17日(日)に京都・瓜…