和の伝統文化コース

- 和の伝統文化コース 記事一覧

- 【和の伝統文化コース】研究テーマとゼミでの出会い

2022年05月11日

【和の伝統文化コース】研究テーマとゼミでの出会い

新緑がまぶしいこの頃ですが、皆さんは新学期を迎えて、それぞれの課題に向かわれていることでしょう。和の伝統文化コースの中村幸です。

徐々に科目の受講も進んでくると、いよいよご自分の研究テーマを絞らなければと、気になっていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。今回は、研究テーマとゼミのお話しをしたいと思います。

さて、皆さんが研究のテーマを選定しようと考えると、まずはご自身にとって興味がある、何がしかの「対象」を選ばれていると思います。

その状況をレポートタイトル風に表現すると、「△△について」とか「○○の考察」といったニュアンスではないでしょうか。

確かに論文は、「△△について」書いたり、先行する「○○の考察」を知るのは必須のことなのです。

そして、そこから研究論文にするには、一体何をどう論じればよいのかと迷います。

考察の対象は決まったものの、もう一歩踏み込んで、視点を絞りたいのに…と思うのは、学生の皆さんにとって、ほぼ共通の通過点と言えるでしょう。

そこで収集した史資料と向き合いながら、△△や○○を取り上げると、何において何が明らかにできるのかな?などと背景を見渡したり、史資料の考察から見落としがちなことにも目を向けたりしながら、研究の方法を探ってゆくことは大変重要な作業となります。

そんな作業を進める論文研究のゼミでは、考察の対象は異なっても同じ時代背景を持つ研究や、逆に近似する物事を、異なる時代や領域から取り組む研究など、多様な研究に取り組む仲間が集います。

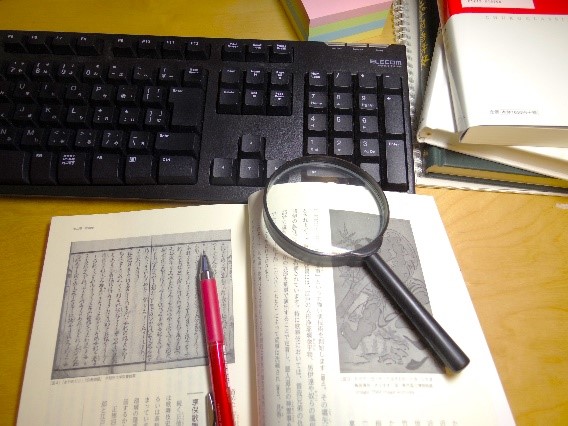

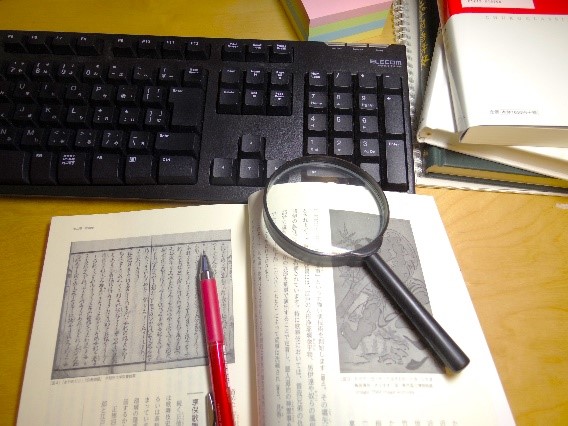

数人数ごとのグループ授業形式のゼミでは、各自のテーマと、その対象に関する先行研究の紹介や、ご自身で調査・分析したことを報告します。その発表方法も様々で、各自が工夫して作成した年表やグラフ、絵画資料や画像などを使って発表し、皆さんと研究を共有します。

そして様々な研究を志すゼミ仲間と、質疑や参考意見をなど交換する、ディスカッションを行い、そこからそれぞれのテーマを絞り込んだり、考察を深める視点や切り口を見出してゆきます。

つまりゼミは、多彩な人・物・事の出会いと交流の場で、一人ではなかなか気づかない研究の視点や、方法を知る貴重な時間なのです。

では、そんな研究の出会いの一例をご紹介しましょう。かつて祇園祭について研究したいと思っている方がいました。しかし、いったい祭りの何について、どう論じればよいのか悩んでいた所、ゼミ仲間の和菓子の発表を聞いたことにより「食からみる祭」の想を得て、祇園祭にみる胡瓜・粽・鱧寿司などの考察から、都市の祭の特色を見事に論じた…といったこともありました。

このように論文研究のゼミでは、多様な研究の切り口や、アプローチの出会いに溢れています。

そして教員のアドバイスを受けたり、ディスカッションをしたりと、仲間と研究の悩みをブレイクスルーする喜びを、きっと実感されることでしょう。

ぜひ皆さんも、ゼミで考察のヒントをゲットしたり、アイディアを交換したりと、研究の醍醐味を何倍も増幅していただきたいと願っています。

和の伝統文化コース|学科・コース紹介

徐々に科目の受講も進んでくると、いよいよご自分の研究テーマを絞らなければと、気になっていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。今回は、研究テーマとゼミのお話しをしたいと思います。

さて、皆さんが研究のテーマを選定しようと考えると、まずはご自身にとって興味がある、何がしかの「対象」を選ばれていると思います。

その状況をレポートタイトル風に表現すると、「△△について」とか「○○の考察」といったニュアンスではないでしょうか。

確かに論文は、「△△について」書いたり、先行する「○○の考察」を知るのは必須のことなのです。

そして、そこから研究論文にするには、一体何をどう論じればよいのかと迷います。

考察の対象は決まったものの、もう一歩踏み込んで、視点を絞りたいのに…と思うのは、学生の皆さんにとって、ほぼ共通の通過点と言えるでしょう。

そこで収集した史資料と向き合いながら、△△や○○を取り上げると、何において何が明らかにできるのかな?などと背景を見渡したり、史資料の考察から見落としがちなことにも目を向けたりしながら、研究の方法を探ってゆくことは大変重要な作業となります。

そんな作業を進める論文研究のゼミでは、考察の対象は異なっても同じ時代背景を持つ研究や、逆に近似する物事を、異なる時代や領域から取り組む研究など、多様な研究に取り組む仲間が集います。

数人数ごとのグループ授業形式のゼミでは、各自のテーマと、その対象に関する先行研究の紹介や、ご自身で調査・分析したことを報告します。その発表方法も様々で、各自が工夫して作成した年表やグラフ、絵画資料や画像などを使って発表し、皆さんと研究を共有します。

そして様々な研究を志すゼミ仲間と、質疑や参考意見をなど交換する、ディスカッションを行い、そこからそれぞれのテーマを絞り込んだり、考察を深める視点や切り口を見出してゆきます。

つまりゼミは、多彩な人・物・事の出会いと交流の場で、一人ではなかなか気づかない研究の視点や、方法を知る貴重な時間なのです。

では、そんな研究の出会いの一例をご紹介しましょう。かつて祇園祭について研究したいと思っている方がいました。しかし、いったい祭りの何について、どう論じればよいのか悩んでいた所、ゼミ仲間の和菓子の発表を聞いたことにより「食からみる祭」の想を得て、祇園祭にみる胡瓜・粽・鱧寿司などの考察から、都市の祭の特色を見事に論じた…といったこともありました。

このように論文研究のゼミでは、多様な研究の切り口や、アプローチの出会いに溢れています。

そして教員のアドバイスを受けたり、ディスカッションをしたりと、仲間と研究の悩みをブレイクスルーする喜びを、きっと実感されることでしょう。

ぜひ皆さんも、ゼミで考察のヒントをゲットしたり、アイディアを交換したりと、研究の醍醐味を何倍も増幅していただきたいと願っています。

和の伝統文化コース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

和の伝統文化コース

2021年04月23日

【和の伝統文化コース】入学後の「はじめの一歩」を紹介します

皆さん、こんにちは。和の伝統文化コース教員の井上治です。 新年度が始まりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 今年度はこれまでで最多の100名以上の方々が本コー…

-

和の伝統文化コース

2021年05月31日

【和の伝統文化コース】初夏を彩る山法師(ヤマボウシ)と和洋折衷の美

皆さん、こんにちは。 和の伝統文化コース非常勤講師の黒河星子です。 今回は季節と花にまつわるお話をひとつしたいと思います。 今年は梅雨入りが例年よりなんと3週間…

-

通信教育課程 入学課

2023年12月04日

「知らなかった!」「そうだったの?」 通信教育部 学びのポイント

今回のブログでは、入学をご検討中の方から「勘違いしていた」とよくうかがう3つのポイントをご紹介します。 1.編入学の方も専門分野は基礎から学びます 「編入学だと…