染織コース

- 染織コース 記事一覧

- 【染織コース】「自由に描く・蠟染の世界」

2022年06月22日

【染織コース】「自由に描く・蠟染の世界」

皆様こんにちは。通信染織研究室の梅崎由起子です。

関西は梅雨に入り、乾きにくく染物がちょっとしにくい季節となりました。

しかし、季節の移ろいにも負けず、カラフルな色合いで元気いっぱいに染め上げた蠟染 スクーリングを今回はご紹介いたします。

蠟染は蠟纈(ロウケチ)と言われ、古代染色技法の三纈の一つです。

正倉院にも納められ一度は見られた方もいると思います。蠟染めは遣唐使の廃止と共に、材料の蜜蠟を入手することができない理由から日本では一度は途絶えた技法でした。

余談ですが、その代わりに日本独自の発展を遂げ、誕生したのが紙による「型染」です。物事の誕生は面白いものですね。

一度は途絶えた蠟染技法が近代になって復活を遂げ、現在では友禅や染色作家によって親しまれている染色技法となっています。

蠟染めは蠟を溶かし、それを筆やチャンチン、型などに付け生地の上に置きます。蠟を置いた部分が防染され、染料が入らず白く残ります(防染)。蠟を置くときに蠟が解けたことが原因でしょうか? 筆やチャンチンで描いた線は自由で、おおらかで、 染め際が少しゆるくなるのも魅力の一つです。そのほかに蠟の際に染料が溜まって濃くなるのも素敵な表情で、それらを生かした絵画的な表現も得意とする技法です。

今年から新しく蠟染作家の繁田真樹子先生にお越し頂いて、スクーリングをご担当頂くことになりました。

先生との出会いは10年以上前となりますが、不思議でユニークな繁田先生の作品はとても魅力的です。

自由でカラフルな繁田先生の作品を少しご紹介します。

巻き寿司の柄が見事にキモノに!

他にもユニークな作品を沢山制作されています。

繁田真樹子ホームページ

では、スクーリング第2課題の「葉の絵を描こう!」のご紹介です。

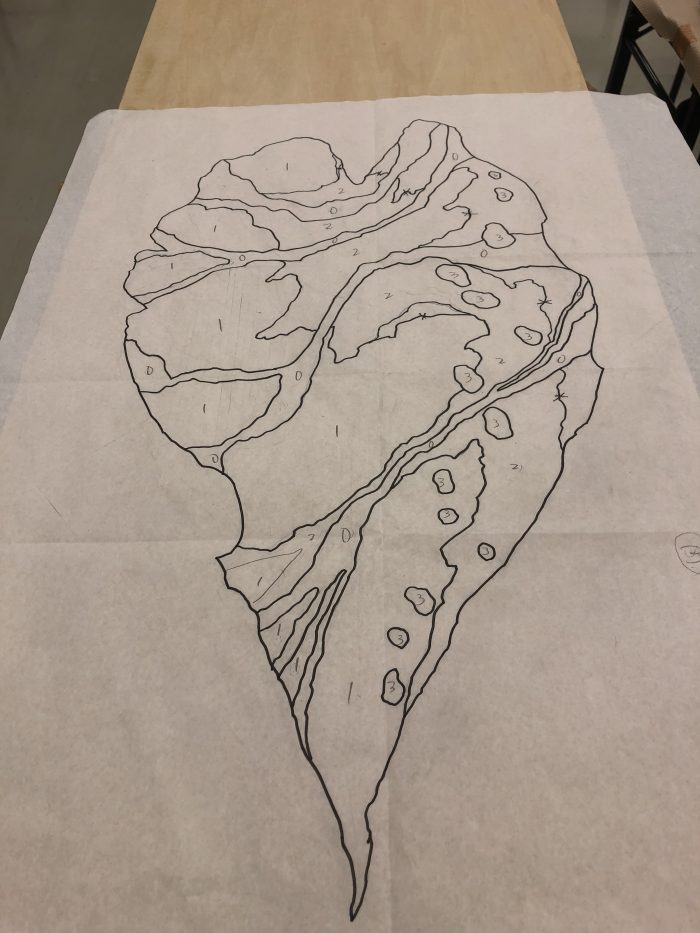

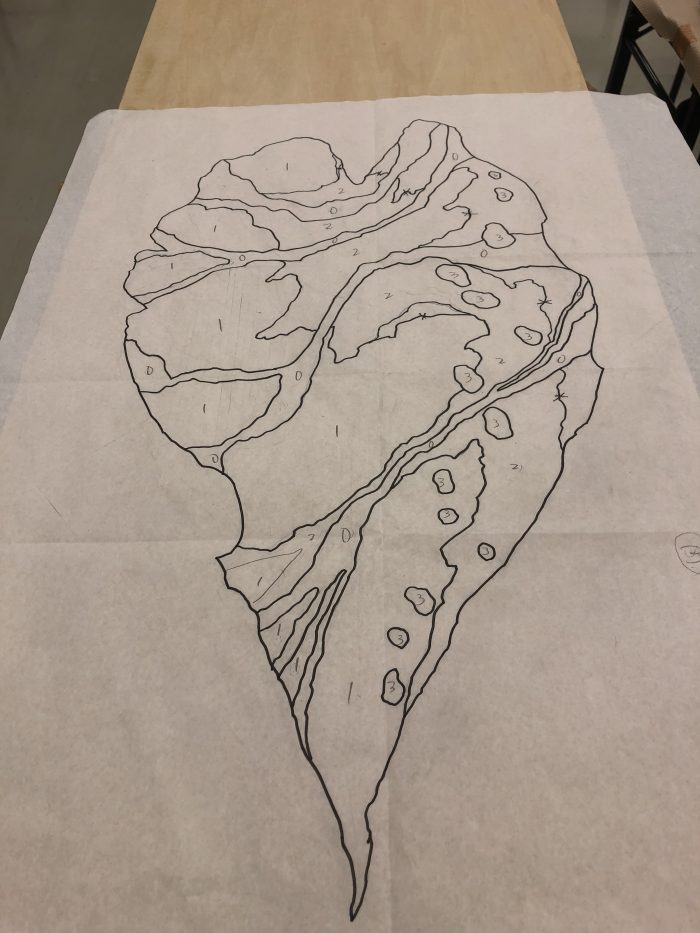

事前に自宅で描いてきた葉の草稿です。

画面いっぱいに描かれていて良い感じですね。

蠟染は初めの草稿がとても大切です。この草稿を元に生地にトレースをしていきます。

トレースが終了し、一度目の蠟置き、染色をしています。

作品制作は自由ですから、配色も本来の葉の色と違っていても問題ありません。

学生はイメージをカタチにしていきます。

1度目の染めが終わったら、色止めをして2回目の蠟置きをします。

蠟で伏せた部分の色が残ります。

2回目の染めが終了しました。葉といえど色々な表現があって楽しいですね。

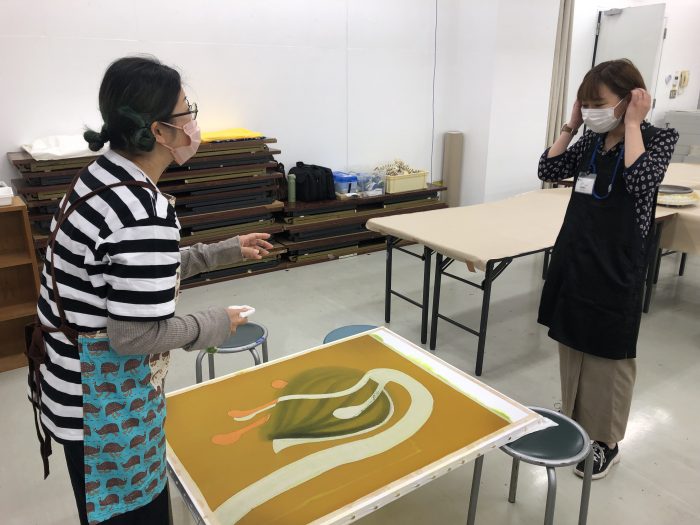

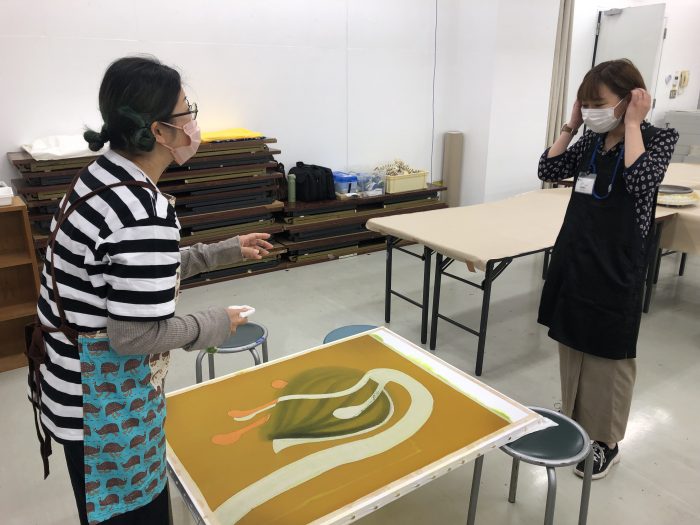

スクーリング中は繁田先生のご指導を受けながら進めていきます。

とてもカラフルな葉もできました!

今度は木枠から丁寧に作品を外していきます!

次は、置いた脱蠟をします。これは生地の上に置いた蠟を綺麗にとる工程です。

これは、沸騰したお湯の中に洗剤が入っています。100リットルほどありますので、お湯を沸かすのも

かなりの時間がかかります。

この中に作品を投入します。熱いので気をつけて作業しますよ!

そして、良い頃合いを見て鍋から作品を取り出します。

取り出した作品は綺麗にお水で洗い、完成です!

作品が完成したら展示をして合評です。

スクーリングでは必ず合評の時間があります。作品を通して先生にご指導を頂き、学生は自身で作品について語る

貴重な時間です。合評を通して作品作りの醍醐味を学ぶ学生も沢山います♪

大きな作品を制作するのが初めての学生も多く、とても楽しい時間を過ごすことができました。

蠟染の楽しさを味わった学生はご満悦の様子でしたよ!

余った布で、小さな自由作品を制作。

かわいいですね。

染織コースでは、今回ご紹介しました対面でのスクーリングと合わせて、通学せずに遠隔で学ぶオンラインスクーリングも開講しています。どちらの方法もご担当の先生方のおかげで染織コースらしい温かい雰囲気で開催しています。

また、オンラインスクーリングの様子もご紹介いたしますね!

▼染織コース紹介動画(教員インタビュー)

染織コース | 学科・コース紹介

京都芸術大学 通信教育部 染織研究室ブログ

研究室が在学生・卒業生向けに情報発信しているブログです。こちらでも授業の様子や展覧会の情報などが豊富です。

関西は梅雨に入り、乾きにくく染物がちょっとしにくい季節となりました。

しかし、季節の移ろいにも負けず、カラフルな色合いで元気いっぱいに染め上げた蠟染 スクーリングを今回はご紹介いたします。

蠟染の歴史

蠟染は蠟纈(ロウケチ)と言われ、古代染色技法の三纈の一つです。

正倉院にも納められ一度は見られた方もいると思います。蠟染めは遣唐使の廃止と共に、材料の蜜蠟を入手することができない理由から日本では一度は途絶えた技法でした。

余談ですが、その代わりに日本独自の発展を遂げ、誕生したのが紙による「型染」です。物事の誕生は面白いものですね。

一度は途絶えた蠟染技法が近代になって復活を遂げ、現在では友禅や染色作家によって親しまれている染色技法となっています。

蠟染とは

蠟染めは蠟を溶かし、それを筆やチャンチン、型などに付け生地の上に置きます。蠟を置いた部分が防染され、染料が入らず白く残ります(防染)。蠟を置くときに蠟が解けたことが原因でしょうか? 筆やチャンチンで描いた線は自由で、おおらかで、 染め際が少しゆるくなるのも魅力の一つです。そのほかに蠟の際に染料が溜まって濃くなるのも素敵な表情で、それらを生かした絵画的な表現も得意とする技法です。

蠟染が学べるスクーリング科目のご紹介

今年から新しく蠟染作家の繁田真樹子先生にお越し頂いて、スクーリングをご担当頂くことになりました。

先生との出会いは10年以上前となりますが、不思議でユニークな繁田先生の作品はとても魅力的です。

自由でカラフルな繁田先生の作品を少しご紹介します。

キモノ「道草」

巻き寿司の柄が見事にキモノに!

他にもユニークな作品を沢山制作されています。

繁田真樹子ホームページ

では、スクーリング第2課題の「葉の絵を描こう!」のご紹介です。

事前に自宅で描いてきた葉の草稿です。

葉の草稿

画面いっぱいに描かれていて良い感じですね。

蠟染は初めの草稿がとても大切です。この草稿を元に生地にトレースをしていきます。

トレースが終了し、一度目の蠟置き、染色をしています。

作品制作は自由ですから、配色も本来の葉の色と違っていても問題ありません。

学生はイメージをカタチにしていきます。

葉を染める2

葉を染める3

1度目の染めが終わったら、色止めをして2回目の蠟置きをします。

蠟置き

蠟で伏せた部分の色が残ります。

2回目の染めが終了しました。葉といえど色々な表現があって楽しいですね。

2度目の染め終了

スクーリング中は繁田先生のご指導を受けながら進めていきます。

2度目の染色。色止めが終了

とてもカラフルな葉もできました!

今度は木枠から丁寧に作品を外していきます!

木枠から作品を外します

次は、置いた脱蠟をします。これは生地の上に置いた蠟を綺麗にとる工程です。

脱蠟専用のお鍋

これは、沸騰したお湯の中に洗剤が入っています。100リットルほどありますので、お湯を沸かすのも

かなりの時間がかかります。

この中に作品を投入します。熱いので気をつけて作業しますよ!

作品を脱蠟します

そして、良い頃合いを見て鍋から作品を取り出します。

脱蠟鍋から作品を取り出します

取り出した作品は綺麗にお水で洗い、完成です!

作品を洗います

作品が完成したら展示をして合評です。

スクーリングでは必ず合評の時間があります。作品を通して先生にご指導を頂き、学生は自身で作品について語る

貴重な時間です。合評を通して作品作りの醍醐味を学ぶ学生も沢山います♪

合評

大きな作品を制作するのが初めての学生も多く、とても楽しい時間を過ごすことができました。

蠟染の楽しさを味わった学生はご満悦の様子でしたよ!

おまけ『猫』

余った布で、小さな自由作品を制作。

かわいいですね。

染織コースでは、今回ご紹介しました対面でのスクーリングと合わせて、通学せずに遠隔で学ぶオンラインスクーリングも開講しています。どちらの方法もご担当の先生方のおかげで染織コースらしい温かい雰囲気で開催しています。

また、オンラインスクーリングの様子もご紹介いたしますね!

▼染織コース紹介動画(教員インタビュー)

染織コース | 学科・コース紹介

京都芸術大学 通信教育部 染織研究室ブログ

研究室が在学生・卒業生向けに情報発信しているブログです。こちらでも授業の様子や展覧会の情報などが豊富です。

おすすめ記事

-

染織コース

2018年10月12日

【染織コース】いろいろな織機

みなさんこんにちは。染織コースの久田多恵です。学部の織に関する授業や大学院ではさまざまな織機を使って基本的な織り方から高度な技法まで、多種多様な織物に取り組んで…

-

染織コース

2019年01月14日

【染織コース】卒業生紹介 美しき実験

通信教育部のパンフレットでは毎年卒業生の方に直接お会いして在学時のお話をお伺いしていますが、その内容をこちらのブログでも紹介いたします。 本日は染織コース。卒業…

-

通信教育課程 入学課

2022年12月15日

コースの垣根を越えて広く芸術全般を学べる!共通科目のご紹介

本学に興味をもっている方のなかで、「大学で学ぶ」こと自体や「通信教育で学ぶ」こと、どちらもはじめて。という方はとても多いと思いますので、まずは本学のカリキュラム…