陶芸コース

- 陶芸コース 記事一覧

- 【陶芸コース】伝統工芸から見える陶芸とのつながりは?

2022年07月14日

【陶芸コース】伝統工芸から見える陶芸とのつながりは?

皆さん、こんにちは。通信陶芸コース教員、楢木野淑子です。

今回は7月1日(金)~31日(日)まで大阪府豊能郡にあるアートギャラリー、toyono gallery vitokurasで行われている展覧会「ふんだりけの塔 亀谷彩 漆作品展」の紹介をします。

工芸品のイメージのある漆ですが、伝統的な技法を使い現代的な作品を制作されていたり、街中にある展示空間とは一味違う自然に囲まれたギャラリーでの展示などとても面白かったです。

陶芸作品とは違いますが、共通する部分もありますのでぜひお読みください!

Toyono gallery vitokurasは2022年7月1日(金)に移転リニューアルしたギャラリーで、今展は開廊20周年を記念して開催されています。

豊能郡豊野町は大阪府箕面市の北、ギャラリーは妙見山の麓、能勢電鉄妙見口駅から徒歩約10分ほど。

駅近ですが、自然に囲まれた穏やかな地域です。

ギャラリーへの小道には看板が設置されていますので、わかりやすいです。

ここは妙見山へのハイキングコースにもなっているようです!ワクワク!

1階がギャラリーだそうです。遠くからでもわかる木の色合いと造りが大変美しいですね。

緑に囲まれながもしっかりと存在のある建物です。

ギャラリー名のvitokurasですが、読み方は「ビトクラス」、「美と暮らす」。

作り手、作品、生活、暮らし、自然、美。

「暮らしと美」を繋いだり、見つけたり、寄り添うための空間が、この外観からも感じられるようです。

ではお邪魔しま~す。

扉を開けてすぐ、作品が並んでいます。

階段に置かれた作品はまさに日常と地続きで美が在ることを教えてくれています。

作家の亀谷彩さんは出雲出身の漆芸作家の方です。

陶芸と漆芸は、伝統的な工芸品としてや現代的な立体作品としてなど、その表現フィールドは多岐に渡りとても面白い素材です。

作家の亀谷さんは漆を用いた道具仕立ての作品で日常をハレの世界へと変容させます。

どのような作品なのか、どのような思いが込められているのでしょうか。

先ほどの玄関から左に進むと展示空間が広がっています。

天井から吊られた天蓋と壇、柱に立てかけられた作品が展示されています。

天蓋と壇は「ふんだりけの塔」というタイトルです。

「ふんだりけ(芬陀利華)」とは白い蓮のことだそうです。

天蓋と壇からなるこの作品は間に人が入ることにより、作品と人で塔がと見立てるそうです。

こちらもですね。

一人一人が泥の中に咲く白い蓮華であることを思いが込められています。

空間や人が入ることで完成する作品がとても面白いですね。

陶芸も漆も立体的な作品が多いですが作品そのものに加え、その場も同時に作っていくという考え方は展示空間の調和や

作品表現の広がりを見せてくれます。

制作の仕方もお聞きしました。

この作品の上部、瓢箪のような、お椀が重なったような形の原型は発泡スチロールでロクロを使って削っているそうです!

陶芸コースもロクロは大変馴染み深いですね!しかしもちろん陶芸用のロクロではありません。

木工などで使われる、横に設置して使うロクロです。

発泡スチロールの形が出せたら、上から麻布を貼り、その上から漆を塗っていきます。

漆が乾いたら、発泡スチロールを取り出し(取れないところは薬で溶かす。)ます。

なのでとても軽く仕上がっています。これを脱乾漆法といいます。

この発泡スチロールの原型ですが、昔は土で行っていたそうです。

有名なものでは仏像の作り方などが挙げられますね。

興福寺の阿修羅像など天平時代から続く技法です。

作品内側です。美しいですね。漆の質感がよく見えます。

こちらは別の展示室の作品です。

物語の一節のような作品です。

作品のそれぞれの配置で展示台の木さえも作品に見えてきます。

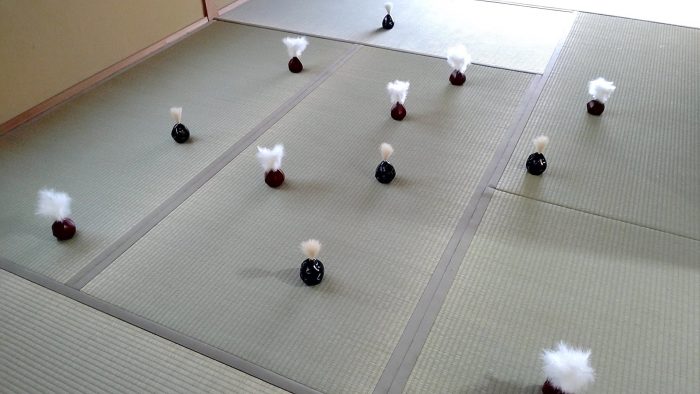

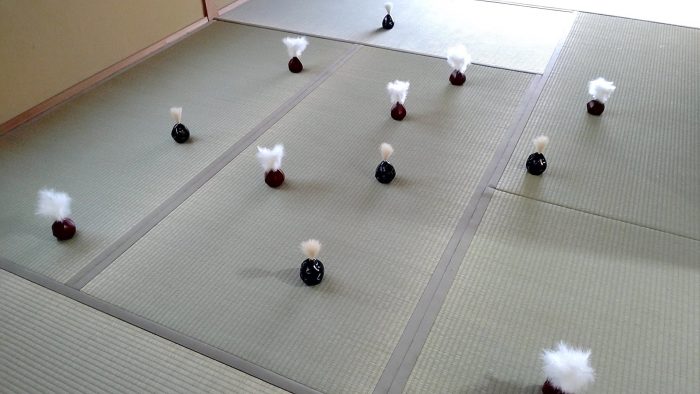

最後に和室にあった作品です。

漆の艶が美しいですね。表面のひらがなの色合いもとても綺麗です。

陶芸であれば、ラスター彩、パールラスターなどでもこの虹色の色合いに近いものができるかもしれませんね。

今回は自然の中のギャラリーと漆の作品の紹介をさせていただきました。

美術館、ギャラリー、カフェ、ショップ、室内、野外などなど、様々な展示空間がありますが作品に合わせて

展示空間も選択することも表現の一つですね。

ありがとうございました!

「ふんだりけの塔」亀谷彩漆作品展

toyono gallery vitokuras

563-0101

大阪府豊能町吉川210-1

阪急電車宝塚線 大阪梅田駅から急行で川西能勢口駅、

能勢電鉄に乗り換え「妙見口駅」下車徒歩7分。

====

陶芸コース| 学科・コース紹介

陶芸コース紹介動画(教員インタビュー)

陶芸コース研究室ブログ

研究室が在学生・卒業生向けに情報発信しているブログです。こちらでも授業の様子や展覧会の情報などが豊富です。

今回は7月1日(金)~31日(日)まで大阪府豊能郡にあるアートギャラリー、toyono gallery vitokurasで行われている展覧会「ふんだりけの塔 亀谷彩 漆作品展」の紹介をします。

工芸品のイメージのある漆ですが、伝統的な技法を使い現代的な作品を制作されていたり、街中にある展示空間とは一味違う自然に囲まれたギャラリーでの展示などとても面白かったです。

陶芸作品とは違いますが、共通する部分もありますのでぜひお読みください!

Toyono gallery vitokurasは2022年7月1日(金)に移転リニューアルしたギャラリーで、今展は開廊20周年を記念して開催されています。

豊能郡豊野町は大阪府箕面市の北、ギャラリーは妙見山の麓、能勢電鉄妙見口駅から徒歩約10分ほど。

駅近ですが、自然に囲まれた穏やかな地域です。

ギャラリーへの小道には看板が設置されていますので、わかりやすいです。

ここは妙見山へのハイキングコースにもなっているようです!ワクワク!

1階がギャラリーだそうです。遠くからでもわかる木の色合いと造りが大変美しいですね。

緑に囲まれながもしっかりと存在のある建物です。

ギャラリー名のvitokurasですが、読み方は「ビトクラス」、「美と暮らす」。

作り手、作品、生活、暮らし、自然、美。

「暮らしと美」を繋いだり、見つけたり、寄り添うための空間が、この外観からも感じられるようです。

ではお邪魔しま~す。

扉を開けてすぐ、作品が並んでいます。

階段に置かれた作品はまさに日常と地続きで美が在ることを教えてくれています。

作家の亀谷彩さんは出雲出身の漆芸作家の方です。

陶芸と漆芸は、伝統的な工芸品としてや現代的な立体作品としてなど、その表現フィールドは多岐に渡りとても面白い素材です。

作家の亀谷さんは漆を用いた道具仕立ての作品で日常をハレの世界へと変容させます。

どのような作品なのか、どのような思いが込められているのでしょうか。

先ほどの玄関から左に進むと展示空間が広がっています。

天井から吊られた天蓋と壇、柱に立てかけられた作品が展示されています。

天蓋と壇は「ふんだりけの塔」というタイトルです。

「ふんだりけ(芬陀利華)」とは白い蓮のことだそうです。

天蓋と壇からなるこの作品は間に人が入ることにより、作品と人で塔がと見立てるそうです。

こちらもですね。

一人一人が泥の中に咲く白い蓮華であることを思いが込められています。

空間や人が入ることで完成する作品がとても面白いですね。

陶芸も漆も立体的な作品が多いですが作品そのものに加え、その場も同時に作っていくという考え方は展示空間の調和や

作品表現の広がりを見せてくれます。

制作の仕方もお聞きしました。

この作品の上部、瓢箪のような、お椀が重なったような形の原型は発泡スチロールでロクロを使って削っているそうです!

陶芸コースもロクロは大変馴染み深いですね!しかしもちろん陶芸用のロクロではありません。

木工などで使われる、横に設置して使うロクロです。

発泡スチロールの形が出せたら、上から麻布を貼り、その上から漆を塗っていきます。

漆が乾いたら、発泡スチロールを取り出し(取れないところは薬で溶かす。)ます。

なのでとても軽く仕上がっています。これを脱乾漆法といいます。

この発泡スチロールの原型ですが、昔は土で行っていたそうです。

有名なものでは仏像の作り方などが挙げられますね。

興福寺の阿修羅像など天平時代から続く技法です。

作品内側です。美しいですね。漆の質感がよく見えます。

こちらは別の展示室の作品です。

物語の一節のような作品です。

作品のそれぞれの配置で展示台の木さえも作品に見えてきます。

最後に和室にあった作品です。

漆の艶が美しいですね。表面のひらがなの色合いもとても綺麗です。

陶芸であれば、ラスター彩、パールラスターなどでもこの虹色の色合いに近いものができるかもしれませんね。

今回は自然の中のギャラリーと漆の作品の紹介をさせていただきました。

美術館、ギャラリー、カフェ、ショップ、室内、野外などなど、様々な展示空間がありますが作品に合わせて

展示空間も選択することも表現の一つですね。

ありがとうございました!

「ふんだりけの塔」亀谷彩漆作品展

toyono gallery vitokuras

563-0101

大阪府豊能町吉川210-1

阪急電車宝塚線 大阪梅田駅から急行で川西能勢口駅、

能勢電鉄に乗り換え「妙見口駅」下車徒歩7分。

====

陶芸コース| 学科・コース紹介

陶芸コース紹介動画(教員インタビュー)

陶芸コース研究室ブログ

研究室が在学生・卒業生向けに情報発信しているブログです。こちらでも授業の様子や展覧会の情報などが豊富です。

おすすめ記事

-

陶芸コース

2021年06月07日

【陶芸コース】タタラづくりや様々な技法を直接学べるスクーリングの様子を大公開!

皆さん、こんにちは、陶芸コース教員の西村充です。 5月にはいると陶芸コースのスクーリング授業も本格的に始まります。今回は、2年次配当科目の「陶芸Ⅳ-1面による構…

-

陶芸コース

2021年12月21日

【陶芸コース】在学生たちの御用達、陶芸材料専門店のご紹介

皆さん、こんにちは。通信陶芸コース教員、楢木野淑子です。 入学をご検討されてるみなさんから、「テキスト科目の自宅学習では、陶土などの材料はどのように入手するので…

-

陶芸コース

2021年01月20日

【陶芸コース】卒業生紹介「未経験ゆえの苦労と、かつてない気持ちの高まり」

通信教育部のパンフレットでは、毎年卒業生の方に直接お会いして在学時のエピソードなどをお聞きしていますが、その内容をこちらのブログでも紹介いたします。 今回は陶芸…