空間演出デザインコース

- 空間演出デザインコース 記事一覧

- 【空間演出デザインコース】メディア表現と空間演出 ~「映像と音」の効果を学ぶ~

2022年08月05日

【空間演出デザインコース】メディア表現と空間演出 ~「映像と音」の効果を学ぶ~

みなさんこんにちは。空間演出デザインコースの桐畑です。

暑さと、祇園囃子の熱気がまちを包み込む、京都の夏が本番を迎えました。

今回のレポートでは、そんな京都の夏のような視覚と聴覚に訴えかける空デコースの講義風景をお伝えします。空デコースの特徴といえば、建築模型制作から映像の編集まで、領域を超えた学びがあること。様々な基礎的技術を習得して、今後の制作活動への積極的な展開をめざします。

空間演出デザインコース| 学科・コース紹介

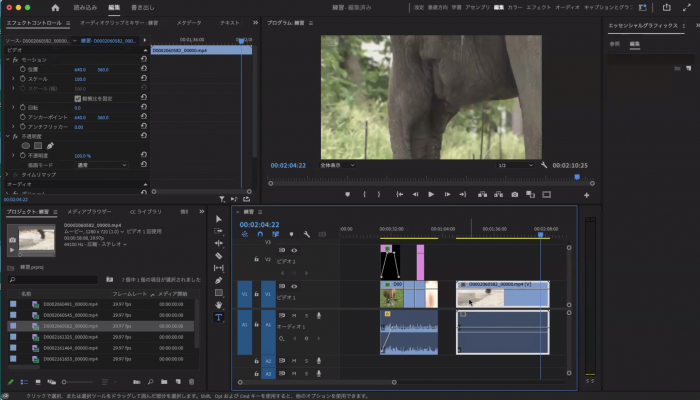

そうした学びのひとつである、スクーリング「メディア表現と空間演出」は、Adobe社の映像編集ソフト「Premier Pro(プレミア プロ)」を用いて映像制作に取り組む内容です。(講義を担当していただいた八木先生、田中先生ありがとうございました!)

課題は、各々がテーマに沿った映像を編集して1分間のプロモーション映像を完成させるというもの。

制作に入る前の導入講義は、八木先生の「映像・音のワークショップ」から。印象深かったのは作曲家ジョン・ケージの『4分33秒』ならぬ『zoomの4分33秒』。意図しない音であるZoomのハウリングを利用して、ノイズと音階の境界線を体験してもらいました。

『ゴッ、オ、オッーーー。』

アレ!?今ハウリングが音階を奏でたような!?

引き続き八木先生からソフトの基本操作のレクチャーも。操作画面には、見慣れないダイアログや専門用語が並ぶものの、先生の丁寧で細やかな指導で、皆さんが徐々に理解を深めていく様子がわかりました。

事例を踏まえた講義ですので、わかりやすく実践的でもあります。(とは言っても、このような専門的なスクーリングの際は、事前に用語や機能を調べておくとより理解が飛躍的に深まります。予習も大事ですよ!)

ソフトには、映画などで使われる演出効果を「簡単」に再現する機能もあり、教室では文字通り「感嘆」の声が上がります。なるほど、あの映画のあのシーンは、この演出を使っていたのかも……。終始ひとりで、納得する私でした。

2日に渡って行われた授業。 続いて実際の制作に取り組んでいきます。ここでよくありがちなのが、覚えたばかりの機能を駆使したい気持ちを抑えられないこと。ただし、デザインする上では取捨選択も必要です。闇雲に多くの加工(エフェクト)を重ねててしまうと肝心のテーマ性を見失うことにもなりかねません。普段から映像を視聴することの多い私たちですが、制作側に立って初めて視聴者に伝えるための様々な考慮が必要になることに気づきます。ときにはメモや絵コンテを描きながらタイムラインを整理していきます。

採取した音響を効果的に使うには……。世界観やストーリ性を築くには……。八木・田中両先生から都度アドバイス受けながら、みなさん真剣そのもの。試行錯誤の 2日間となったようです。

最後は、制作した作品の発表です。1分間の短い映像といえど、カメラアングルや音を駆使した個性的な作品が揃いました。似た風景を使いながらも演出次第では印象の全く違う作品に仕上がっている点も興味深い!全学生が作品を披露し、さながら映画祭のような講評会になりました。2日間でソフトの全ての機能を使いこなすことは当然ながら難しいことです。そんななかでも先生方からの具体的なアドバイス及び他者の作品を鑑賞することは、確実にスキルアップにつながりますので、振り返りも大切です。

それでは受講生の皆さんお疲れ様でした。今後は機会があればスマートフォンでも作品映像を撮影にしてみてはいかがでしょうか。新しい制作活動の扉が開くかもしれませんよ。

空間演出デザインコース| 学科・コース紹介

暑さと、祇園囃子の熱気がまちを包み込む、京都の夏が本番を迎えました。

今回のレポートでは、そんな京都の夏のような視覚と聴覚に訴えかける空デコースの講義風景をお伝えします。空デコースの特徴といえば、建築模型制作から映像の編集まで、領域を超えた学びがあること。様々な基礎的技術を習得して、今後の制作活動への積極的な展開をめざします。

空間演出デザインコース| 学科・コース紹介

そうした学びのひとつである、スクーリング「メディア表現と空間演出」は、Adobe社の映像編集ソフト「Premier Pro(プレミア プロ)」を用いて映像制作に取り組む内容です。(講義を担当していただいた八木先生、田中先生ありがとうございました!)

課題は、各々がテーマに沿った映像を編集して1分間のプロモーション映像を完成させるというもの。

制作に入る前の導入講義は、八木先生の「映像・音のワークショップ」から。印象深かったのは作曲家ジョン・ケージの『4分33秒』ならぬ『zoomの4分33秒』。意図しない音であるZoomのハウリングを利用して、ノイズと音階の境界線を体験してもらいました。

『ゴッ、オ、オッーーー。』

アレ!?今ハウリングが音階を奏でたような!?

引き続き八木先生からソフトの基本操作のレクチャーも。操作画面には、見慣れないダイアログや専門用語が並ぶものの、先生の丁寧で細やかな指導で、皆さんが徐々に理解を深めていく様子がわかりました。

事例を踏まえた講義ですので、わかりやすく実践的でもあります。(とは言っても、このような専門的なスクーリングの際は、事前に用語や機能を調べておくとより理解が飛躍的に深まります。予習も大事ですよ!)

ソフトには、映画などで使われる演出効果を「簡単」に再現する機能もあり、教室では文字通り「感嘆」の声が上がります。なるほど、あの映画のあのシーンは、この演出を使っていたのかも……。終始ひとりで、納得する私でした。

2日に渡って行われた授業。 続いて実際の制作に取り組んでいきます。ここでよくありがちなのが、覚えたばかりの機能を駆使したい気持ちを抑えられないこと。ただし、デザインする上では取捨選択も必要です。闇雲に多くの加工(エフェクト)を重ねててしまうと肝心のテーマ性を見失うことにもなりかねません。普段から映像を視聴することの多い私たちですが、制作側に立って初めて視聴者に伝えるための様々な考慮が必要になることに気づきます。ときにはメモや絵コンテを描きながらタイムラインを整理していきます。

採取した音響を効果的に使うには……。世界観やストーリ性を築くには……。八木・田中両先生から都度アドバイス受けながら、みなさん真剣そのもの。試行錯誤の 2日間となったようです。

最後は、制作した作品の発表です。1分間の短い映像といえど、カメラアングルや音を駆使した個性的な作品が揃いました。似た風景を使いながらも演出次第では印象の全く違う作品に仕上がっている点も興味深い!全学生が作品を披露し、さながら映画祭のような講評会になりました。2日間でソフトの全ての機能を使いこなすことは当然ながら難しいことです。そんななかでも先生方からの具体的なアドバイス及び他者の作品を鑑賞することは、確実にスキルアップにつながりますので、振り返りも大切です。

それでは受講生の皆さんお疲れ様でした。今後は機会があればスマートフォンでも作品映像を撮影にしてみてはいかがでしょうか。新しい制作活動の扉が開くかもしれませんよ。

空間演出デザインコース| 学科・コース紹介

おすすめ記事

-

空間演出デザインコース

2022年10月10日

【空間演出デザインコース】身近な素材から、多様な表現方法の可能性 を発見

こんにちは。空間演出デザインコース研究室の片岡サトシです。 酷暑、豪雨に悩まされる時期を過ぎて、涼しさを感じ秋めいてきた近頃です。4月の入学から半年。そろそろ、…

-

空間演出デザインコース

2023年03月01日

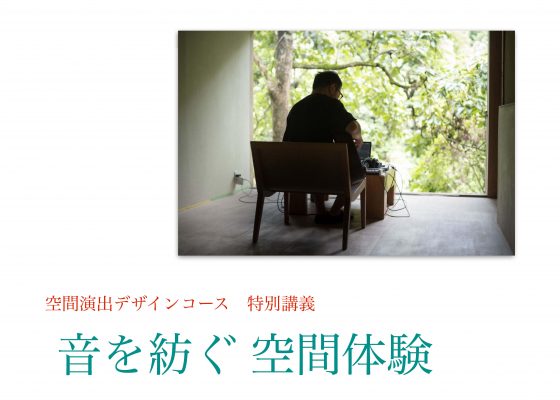

【空間演出デザインコース】「メディア表現と空間演出」/「特別講義 音を紡ぐ空間体験」

みなさん、こんにちは。空間演出デザインコース研究室の籔下です。2022年度も残りわずかとなりましたね。今回は2月に外苑キャンパスで開講されたスクーリング「メディ…

-

空間演出デザインコース

2019年08月14日

【空間演出デザインコース】デッサンや図学、平面構成など、ものづくりの基本的な能力や感性を養う「デザイン基礎」

みなさん、こんにちは。 本日は「デザイン基礎1(二次元ドリル)」という、自宅学習の授業をご紹介します。 空間演出デザインコースで扱うのは「空間」。つまり三次元で…