写真コース

- 写真コース 記事一覧

- 【写真コース】銀塩写真が学べる講座 “「光」を感じる”のご紹介

2022年08月05日

【写真コース】銀塩写真が学べる講座 “「光」を感じる”のご紹介

暑い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか。

今回は、一般公開講座「藝術学舎」で開講された銀塩写真が学べる講座についてご紹介したいと思います。フィルムカメラで撮影したことがあっても、それをご自身で現像やプリントまで行える機会や環境は減りつつあります。この講座はそういったものに触れる貴重な体験となるだけではなく、デジタル写真に慣れ親しんでいるからこそ、それとは違った表現の可能性を手に入れるための講座でもあります。暗室作業に興味のある方は誰でも受講いただけますし、通信教育部との単位連携もなされています。

銀塩写真について学べる講座は全4講座あり、基礎からアドバンス的な内容へとステップアップ式に学習を進めることができます。もちろん希望の内容のものだけをピンポイントで受講することも可能です。

フォトグラムについてのレクチャーの様子

初回の講座“「光」を感じる”は、光を記録するメカニズムを理解するためにフォトグラムとピンホール写真の2つを通じて「なぜ写真が映るのか」について紐解いていきます。今回はその中からフォトグラムについての授業をピックアップします。

フォトグラムというのは、あまり聴き慣れない言葉かもしれませんが、Laszlo Moholy Nagy 、Man Ray、中山岩太、瑛九などこれまで多くの作家たちがこの技法を用いて作品制作を行っています。

端的に言えば、カメラを使用せず、光と影を印画紙に直接焼き付ける技法です。

そのため、印画紙上に置いたモチーフのシルエットを浮かび上がらせたり、光の角度などを調整することで新しいイメージを創り出したり、光を当てることで可能となる影の画面構成についても考察を深めることができます。

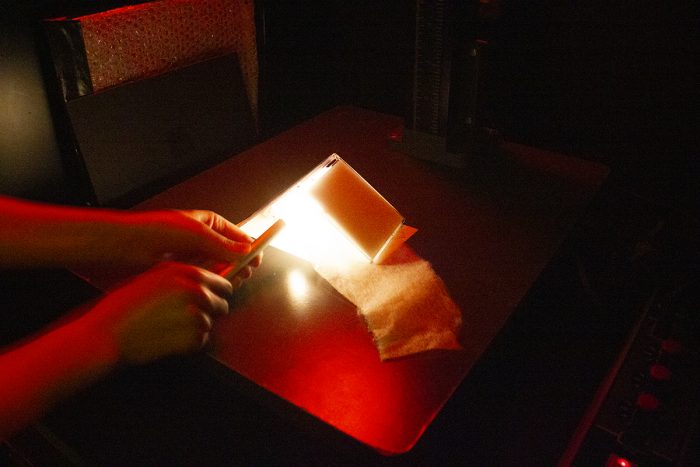

暗室機材(引き伸ばし機)のレクチャーの様子

また、光をコントロールする引き伸ばし機についても学んでいきます。2回目以降の銀塩写真講座では撮影済みのフィルムをセットして台の上に画像投影することにも使用しますが、初回はその操作の基本を学ぶという意味合いもあり、引き伸ばし機の構造やどの部分を触れば光の量や時間を調整できるのを確認していきます。

暗室での薬品処理や一連のワークフローについてのレクチャーの様子

印画紙上にモチーフを置いて光を当てても、薬品処理を行わないと画像を確認できないため、それぞれの薬品の役割や処理時間についても学んでいきます。薬品処理から乾燥までの一連のワークフローを実践しながら暗室作業の基礎を体得していきます。

フォトグラムのモチーフ例

フォトグラムのモチーフはガラス玉や器、おはじきなど身近なものを使用し、そこからイメージを膨らませていきます。本講座ではフォトグラムで使用したいモチーフも持参していただき取り組みます。

イメージする写真を得るためのシミュレーションを行っています。はじめはどのように置くか迷いますよね。ここから光の調整も含めて試行錯誤を繰り返してベストな構成を導き出していきます。

ペンライトなども使用して様々な角度からモチーフに光を当てることでさらに多彩な表現が可能となります。

ただ、ペンライトの多くはそのままだと光が強すぎてコントロールが容易ではありません。

そのため、先端にトレーシングペーパーなどを巻いて強弱を調整していきます。

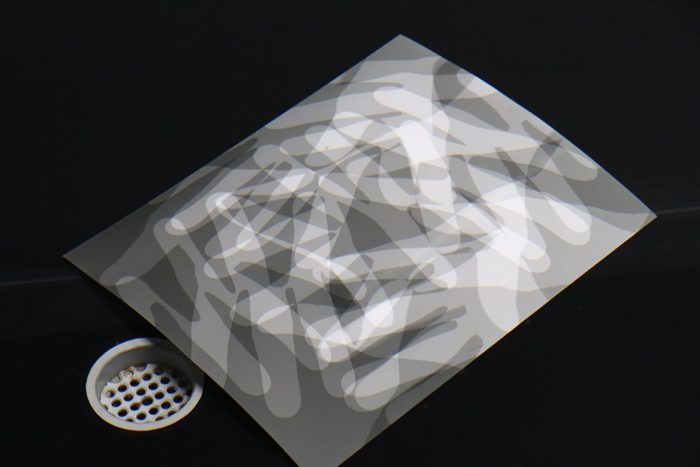

露光が終われば、いよいよ薬品処理へと進んでいきます。画像が印画紙上に浮かび上がってくる瞬間の感動は、暗室でのプリント作業の醍醐味と言えるのかもしれません(基本的には薬品につけて安定するまでは印画紙の乳剤面を下にしておくのが理想です)。もちろん定着処理が終わるまで気の抜けない作業となります。

暗室内での水洗の様子

薬品処理が終われば水洗へと進んでいきます。この段階を終えることではじめて明室で仕上がりを確認することが可能となります。暗室内で見るのとはプリントの印象が違ってきますので注意が必要です。

本学の暗室設備は暗室と明室の水洗浴槽が繋がっていて作業効率の良い仕様となっています。

明室での水洗浴槽の様子

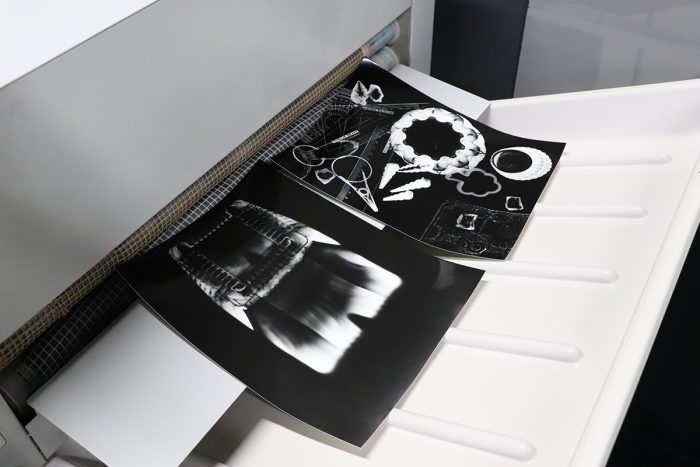

思い入れがあるものやご自身のからだ(手や頭など)を用いたものなど組み合わせも様々で、それぞれにコンセプトや物語性などもあって、個性感じる仕上がりを多く見ることができました。

水洗を終えた後、乾燥機からプリントが出てきたら仕上がりとなります。

仕上がりを乾燥用ネットの上で一時保管中。

フォトグラムに取り組むことで印画紙の性質についても理解を深めることができます。

印画紙は光が当たらなかった箇所は白くなります。逆に光の当たった箇所についてはその強弱によってグレーから黒まで様々な階調を表現することができます。カメラを使わずに光によって作者の内面世界を写し出すような写真表現を実践することで、一言に光と影といっても扱い次第で無限に展開できることに気づかされます。

また、印画紙の上に同じものを全く同じ場所に置くのは難しく、それぞれがある意味複製のきかない貴重な1枚とも言えるかもしれませんね。

またの機会にピンホール写真の授業についても解説できればと思います。

写真コース|学科・コース紹介

写真コース研究室ブログ|学生や教員の活動の情報を発信中。

京都芸術大学 通信写真コース 非公式Facebookページ|在学生・卒業生による情報交換グループ

おすすめ記事

-

写真コース

2020年07月20日

【写真コース】アザーズポートレイトについて

こんにちは。写真コース教員の堀井ヒロツグです。 本当に長い梅雨が続いている中、みなさまいかがお過ごしでしょうか。 Zoomによる遠隔授業も定着してきましたが、新…

-

写真コース

2022年06月13日

【写真コース】在学生卒業生の活躍2022-1

みなさんこんにちは。写真コースの勝又公仁彦です。今年度も新しい学生を迎えて順調なスタートを切っています。引き続き新型感染症への警戒が続く作品発表には逆風の状況に…

-

通信教育課程 入学課

2022年02月13日

【卒業生が語る!通信教育部の日々③】~美術科 陶芸コース・染織コース・写真コース編~

前回1月のオンライン入学説明会では本学通信教育部の学科・コースの卒業生たちに在学中の学習や思い出、体験談を語っていただきました。一部を抜粋してご紹介いたします。…