書画コース

- 書画コース 記事一覧

- 【書画コース】岡山で書の名品に触れる

2022年08月26日

【書画コース】岡山で書の名品に触れる

猛暑が続いておりますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか?

本日のブログでは、猛暑に突入する前、6月頭に出掛けた旅の様子を綴っていきたいと思います。本日の担当は、書画研究室の前川です。

近年はコロナ禍ということもあってあまり遠出ができていませんでしたが、どうしても観たい展覧会があり、1泊2日で岡山県に行ってきました。

これまで岡山県には行ったことがなく、初上陸でした。

1日目は、東京を出発したのが夕方だったこともあり、飛行機を降りた後はそのまま倉敷市のホテルへ。

そして2日目。まず向かったのは、きび美ミュージアムです。

倉敷美観地区をさまよいながら、何とかたどり着きました。

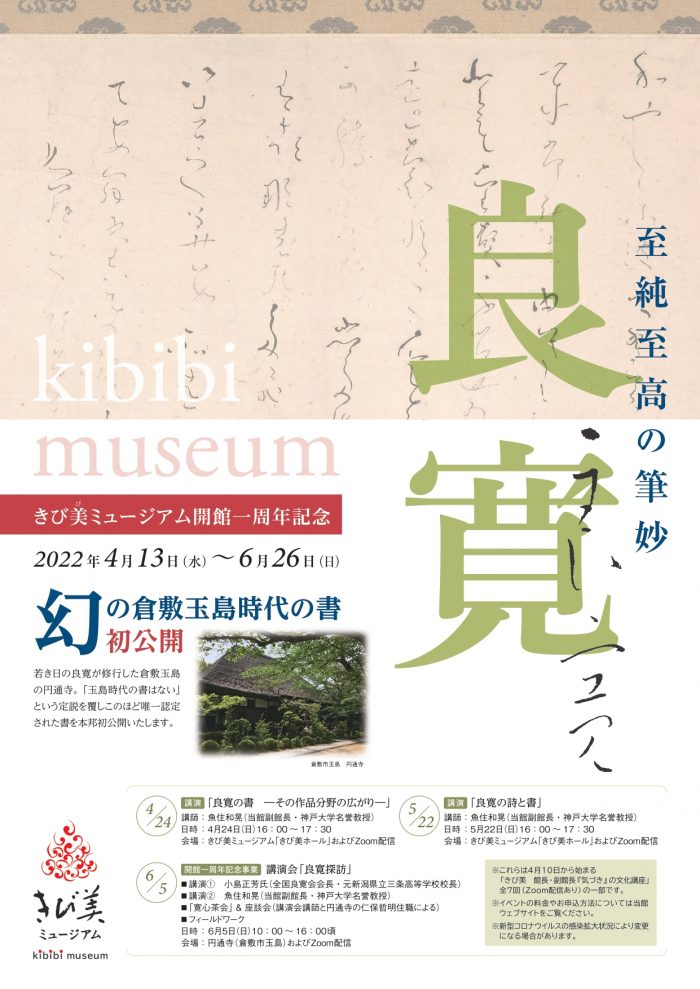

きび美ミュージアムでは、この旅の目当ての1つ、「至純至高の筆妙 良寛」展を鑑賞しました。

『墨』275号(芸術新聞社、2022年3月)できび美ミュージアムが所蔵する良寛の若書きの作品を見て以来、どうしても生で見たい!と思っていたので、感無量でした…。

館自体は小さく、落ち着いて鑑賞できました。

きび美ミュージアムHP

良寛(1758~1831)は、江戸時代後期に活躍した僧で、歌人・詩人・書家としても知られています。越後国の人である良寛は、若かりし頃に備中国で修行していたといいます。

安政2年(1779)に良寛は、偶然越後を訪れた、備中国玉島(岡山県倉敷市)にある円通寺の国仙和尚(1723~1791)に得度を受け、そのまま随行して円通寺で10余年にわたって厳しい修行を重ねました。

今回展示されていた良寛の若書きは、円通寺での修行時代の現存唯一の書である「芭蕉画賛」です。

良寛といえば、「自叙帖」や「秋萩帖」の影響を受けた、軽快な筆致で書かれた細身の線と独特の揺らぎによる書を思い浮かべると思いますが、若書きはこうした書風とは異なっていました。

作品を鑑賞して満足したところで、倉敷美観地区をしばし散策。

その名の通り、街全体の景色が美しく、歩いているだけでもタイムスリップしたような気持ちになれました。

キレイな景色に癒されたところで、電車に乗って岡山駅へ。

ちょうどお昼になったので、まずはランチへ。

デミカツというのがどうやら名物らしく、それを注文しました。初体験でしたが、とても美味しかったです。

なかなかのボリュームで、胃もたれしながらも岡山県立美術館へ。今回の旅の目的でもある「生誕100年記念 高木聖鶴展」を鑑賞しました。

高木聖鶴(1923~2007)は岡山県出身の書家です。終戦後、「仕事以外に生涯を通じて学べるものを」と書を選び、1947年より書家・内田鶴雲に師事し、1950年には日展に初入選するなど徐々に頭角を現しました。

鶴雲に古筆だけでなく漢字を積極的に学ぶことを勧められたこともあり、漢字・仮名の双方を研究し、優美さと鋭さを兼ね備えた独自の書風を打ち立てたことで知られています。

日展や朝陽書道会展、読売書法展などの展覧会を中心に、2017年に93歳で歿するまで70年以上にわたって制作活動を展開しました。2006年に文化功労者に選出、2013年には文化勲章を受章しています。

この展覧会では、初期から最晩年まで100点の作品が展示されていて、とても見ごたえがありました。また、聖鶴の作品だけでなく、愛蔵の古筆も展示されていて、その書のルーツを窺い知れました。

展覧会をゆっくり鑑賞したところで、時間になったので飛行機で東京へ。

短い時間でしたが、大満足な旅となりました。

今回のブログでは、岡山県で開催されていた2つの展覧会を中心に、プライベートな旅の様子をご紹介しました。

今回紹介したような書画に関連する展覧会は、日本全国各地で開催されています。

京都芸術大学の在学生、卒業生、教職員専用のSNS・airUコミュニティでは、こうした展覧会情報などを紹介したり、学生同士が交流したりしています。

書画コースに入学した折には、ぜひairUコミュニティを活用して、積極的に交流しましょう!

書画コース|学科・コース紹介

本日のブログでは、猛暑に突入する前、6月頭に出掛けた旅の様子を綴っていきたいと思います。本日の担当は、書画研究室の前川です。

近年はコロナ禍ということもあってあまり遠出ができていませんでしたが、どうしても観たい展覧会があり、1泊2日で岡山県に行ってきました。

これまで岡山県には行ったことがなく、初上陸でした。

1日目は、東京を出発したのが夕方だったこともあり、飛行機を降りた後はそのまま倉敷市のホテルへ。

そして2日目。まず向かったのは、きび美ミュージアムです。

倉敷美観地区をさまよいながら、何とかたどり着きました。

きび美ミュージアムでは、この旅の目当ての1つ、「至純至高の筆妙 良寛」展を鑑賞しました。

『墨』275号(芸術新聞社、2022年3月)できび美ミュージアムが所蔵する良寛の若書きの作品を見て以来、どうしても生で見たい!と思っていたので、感無量でした…。

館自体は小さく、落ち着いて鑑賞できました。

きび美ミュージアムHP

良寛(1758~1831)は、江戸時代後期に活躍した僧で、歌人・詩人・書家としても知られています。越後国の人である良寛は、若かりし頃に備中国で修行していたといいます。

安政2年(1779)に良寛は、偶然越後を訪れた、備中国玉島(岡山県倉敷市)にある円通寺の国仙和尚(1723~1791)に得度を受け、そのまま随行して円通寺で10余年にわたって厳しい修行を重ねました。

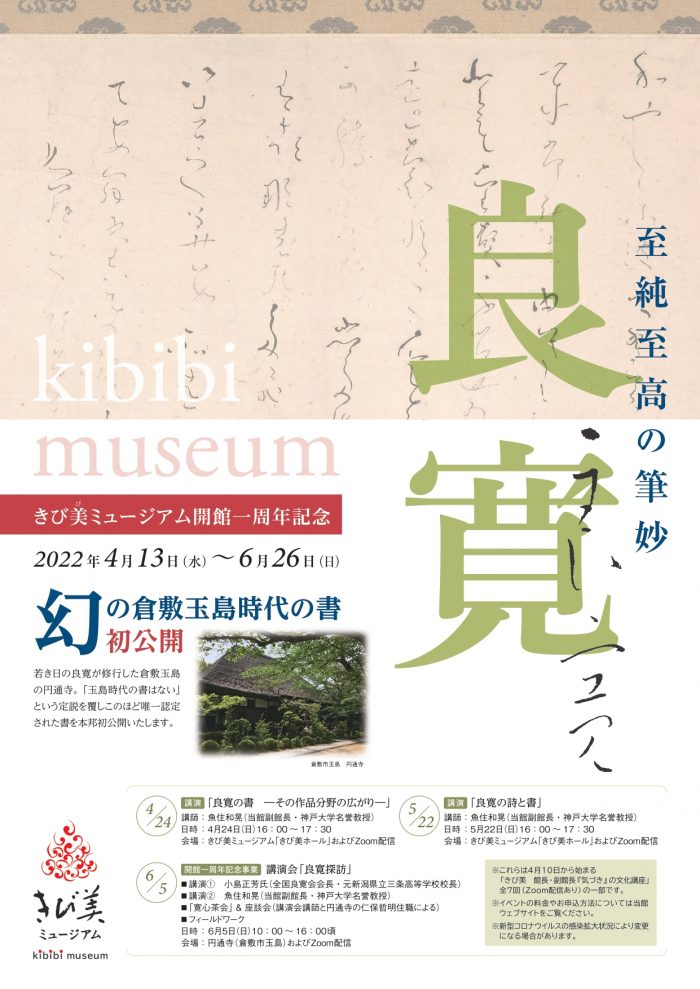

今回展示されていた良寛の若書きは、円通寺での修行時代の現存唯一の書である「芭蕉画賛」です。

良寛といえば、「自叙帖」や「秋萩帖」の影響を受けた、軽快な筆致で書かれた細身の線と独特の揺らぎによる書を思い浮かべると思いますが、若書きはこうした書風とは異なっていました。

作品を鑑賞して満足したところで、倉敷美観地区をしばし散策。

その名の通り、街全体の景色が美しく、歩いているだけでもタイムスリップしたような気持ちになれました。

キレイな景色に癒されたところで、電車に乗って岡山駅へ。

ちょうどお昼になったので、まずはランチへ。

デミカツというのがどうやら名物らしく、それを注文しました。初体験でしたが、とても美味しかったです。

なかなかのボリュームで、胃もたれしながらも岡山県立美術館へ。今回の旅の目的でもある「生誕100年記念 高木聖鶴展」を鑑賞しました。

高木聖鶴(1923~2007)は岡山県出身の書家です。終戦後、「仕事以外に生涯を通じて学べるものを」と書を選び、1947年より書家・内田鶴雲に師事し、1950年には日展に初入選するなど徐々に頭角を現しました。

鶴雲に古筆だけでなく漢字を積極的に学ぶことを勧められたこともあり、漢字・仮名の双方を研究し、優美さと鋭さを兼ね備えた独自の書風を打ち立てたことで知られています。

日展や朝陽書道会展、読売書法展などの展覧会を中心に、2017年に93歳で歿するまで70年以上にわたって制作活動を展開しました。2006年に文化功労者に選出、2013年には文化勲章を受章しています。

この展覧会では、初期から最晩年まで100点の作品が展示されていて、とても見ごたえがありました。また、聖鶴の作品だけでなく、愛蔵の古筆も展示されていて、その書のルーツを窺い知れました。

展覧会をゆっくり鑑賞したところで、時間になったので飛行機で東京へ。

短い時間でしたが、大満足な旅となりました。

今回のブログでは、岡山県で開催されていた2つの展覧会を中心に、プライベートな旅の様子をご紹介しました。

今回紹介したような書画に関連する展覧会は、日本全国各地で開催されています。

京都芸術大学の在学生、卒業生、教職員専用のSNS・airUコミュニティでは、こうした展覧会情報などを紹介したり、学生同士が交流したりしています。

書画コースに入学した折には、ぜひairUコミュニティを活用して、積極的に交流しましょう!

書画コース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

書画コース

2023年03月02日

【書画コース】第一期生の学びの様子をご紹介

書と水墨画を完全オンラインで学ぶことができる日本初の書画コース。 このコースでは、書と水墨画を同時に学び、制作技法だけでなく理論や知識を体系的に学べます。 新入…

-

書画コース

2022年06月28日

【書画コース】スクーリング科目「書画Ⅰ-1(篆書法・隷書法)」のご紹介

みなさんこんにちは。書画研究室の前川です。 この春に新設された書画コースでは、スクーリング科目(以下、S科目)のうち、春期に開講されている「書画Ⅰ-1 (篆書法…

-

通信教育課程 入学課

2022年04月25日

働きながら通信制大学で学ぶ、社会人学生のスケジュールは?

通信制大学に入学した場合の学習ペースや、働きながら学習・卒業できるのかを知りたい方のために、「社会人大学生の一日」について本学通信教育部卒業生4名の具体例を紹介…