芸術学コース

- 芸術学コース 記事一覧

- 【芸術学コース】「技」と「芸術」――近代以前の作品を考えるにあたって

2022年11月13日

【芸術学コース】「技」と「芸術」――近代以前の作品を考えるにあたって

fig.1クレタ島の友人から頂いた自家製オリーヴオイル。大抵このようなペットボトルに入っている。濃い緑色で独特の風味。

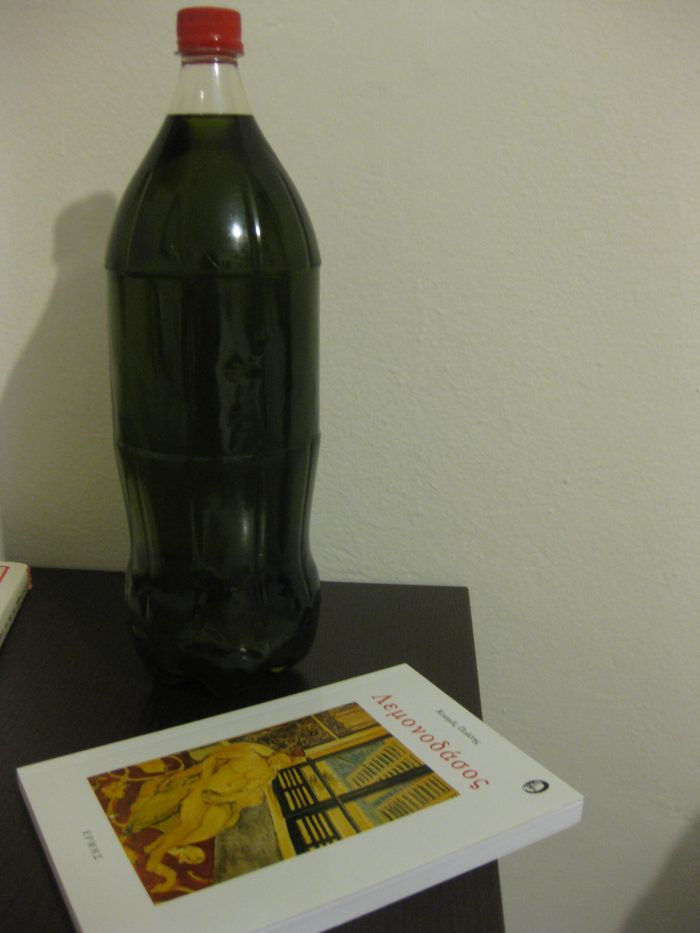

下の図(fig.2)は、腹部にオリーヴ収穫の様子が描かれた古代ギリシアの壺です。この壺が作られたのはじつに紀元前6世紀ですが、なんと現在でもこの図と同じように棒で枝を叩いて実を落とす方法が一般的です。

fig.2 アンティメネスの画家作画、オリーヴ収穫を描いたアッティカ式アンフォラ(前520年頃)、ロンドン、大英博物館蔵

じつはこの壺は、私が最初に古代ギリシアに興味を抱く契機となった作品です。世界史の資料集に小さく載っていたこの壺の写真に、15歳の私は釘付けになりました。無駄なく美しいシルエット。硬質な描線ながら漂うたおやかな雰囲気。文様の豊かさ。そして、これが2500年程前に作られていたという驚き。大学に入り、ギリシアの陶器画について学ぶようになってからは、この作品よりもさらに精巧で質の高いものが数多く制作されていたことを知りましたが、15歳のこの時の感動は四半世紀経った今でも憶えています。

大学で古代美術について講義をしていると、学生から必ず寄せられる感想があります。それは、「大昔なのに現代と並ぶような高い技術があったことに驚いた」といった類のものです。こうした感想が出るのは、至極当然のことだと思います。かつて私も古代ギリシアの壺の美しさに感嘆したように、この「驚き」は探求への原動力にもなり得ます。

ただ、これらの感想に接するたび、作品を観る際にも、そこには進歩史観が無意識かつ深く根付いているということを改めて感じずにはいられません。古代から現代に向かって、技術や表現方法が「進歩・発展」しているはずだという暗黙の前提があるために、「昔なのにすごい」と感じるのでしょう。しかし、こと美術史については、進歩史観のみでは理解しがたい事象も多々あるのです。

そのようなわけで、以下、近代以前(とりわけ18世紀以前)の芸術作品を考えるうえで意識しておくとよいポイントについてお話したいと思います。

1. 作品の目的・意義の違い

fig. 3 《ヘジラの肖像(ヘジラの墓室木製扉より)》(前2778-2723年頃)、カイロ美術館蔵

例えば、皆さんの中には、エジプト美術がお好きで精通なさっている方もおられるかもしれません。しかし、そのようなツウの方以外は、エジプトの壁画などを目にした際に、一種独特の「不自然さ」を感じる方も多いのではないでしょうか。日本ではエジプト美術はかなり人気のジャンルであり、あの独特の様式がすでに馴染み深いものとなっていますが、それでもやはりよく観察すると不思議な表現も見受けられるはずです。

上に挙げたfig.3をご覧ください。頭部は横向き、目は正面観。上半身は正面を向いているが、腕と脚は横向きに描かれています。土踏まずなどは両足にあり、実際とは異なる見え方をしています。改めて観察してみると、このようにエジプトの人物像は、正面からの視点と真横(左右両方)からの視点がひとつの画面に統合されているのが分かります。平板で捻れているようにみえるこの人体表現は、各々の部位の形態的な特徴をよく把握できる向きで描かれているのだそうです。

fig. 4 《庭園の池(ネブアメンの庭)》テーベの墳墓より、(前1400年頃)、ロンドン、大英博物館蔵

人体表現のみならず、fig.4のエジプトの墓室壁画などでも同様の手法が採られています。三方に配された木はすべて側面からの視点で描かれています。また、中央の人工池は上からの視点で捉えられていますが、水中の動植物は横向きに描かれています。このように、すべての要素の特徴を捉えるべく多視点で描かれた結果、遠近法に慣れた眼には、技術の未熟さゆえのぎこちない表現として映るかもしれません。

しかしながら、もし古代の作品が異質な形態にみえるとすれば、その理由は、未熟な技術や表現の稚拙さではなく、現代の考え方の違い、ものの見方の違いによるものでしょう。例えば、美術史家のゴンブリッチ著『美術の物語』によると、上述の古代エジプトの図像において肝要なのは、完全さの再現であったといいます。誰が見ても何が表現されているのか分かることが重要なのだと。すなわち、あらゆるものをできるだけ明確に、普遍的な姿で残すのが画家や彫刻家の仕事だったのです。そのため、事物の特徴がもっともよく捉えられるように、実物を見たまま描くのではなく、記憶に基づいて描く手法が採られたとも指摘されています。

このように、なかんずく時代や文化の異なる作品については、馴染みの尺度のみでは作品の見方を狭めてしまうこともあります。ぜひ、多様な思考の枠組みを知ってください。作品の理解に繋がるだけでなく、自身の視野を広げるよい機会にもなるはずです。

2. テクネーとアルス:芸術における「技」

fig. 5 イタリア派の画家《パラシオスとゼウクシスの腕比べ》(17世紀)、個人蔵

後述するように、古代の画家や彫刻家のなかで、その名が伝わっている者はごく僅かです。そのなかには古代ギリシアの名匠も含まれます(残念ながら現存する作品はほぼ皆無です)が、彼らは何故「卓越した者」として歴史に名を刻んでいるのでしょう。それは、ひとえに彼らの「技巧」の高さや技法の核心に因っています。

神話に登場する絶世の美女を描くにあたり、複数の女性たちの各々の美点を抽出し一人の女性像に統合させるという、元祖モンタージュのような手法を用い、至高の美を感覚的かつ現実的に表現する手法を確立したゼウクシス。また、そのゼウクシスとパラシオスの腕比べも有名です(fig.5参照)。ゼウクシスが描いた葡萄は本物そっくりであったために、鳥たちが実をついばみに飛んで来ましたが、かたやパラシオスは絵に掛けられた幕を写実的に描き、それを開けようとしたゼウクシスの目すらも欺いたというのです。あるいは、線の美しさを競ったアペレスとプロトゲネスの逸話も広く知られています。

fig. 6 アドリアン・ファン・デル・スペルト《花とカーテンのある静物》(1658年)、シカゴ美術館蔵

主にローマの著述家プリニウスの『博物誌』が伝えるこれら古代の名匠たちをめぐる逸話は、いずれも半ば伝説的にその技芸の高さを称えるものであり、近代に入ってからも、例えば先述のパラシオス作のカーテンのだまし絵を範に採ったような作品(fig.6)等で参照されています。

そもそも、古代における「芸術」に相当するような語としては、古典ギリシア語の「テクネー」、ラテン語の「アルス」などがあります。両者は、「技、技芸、技術、技巧、術」等を意味しますが、これらの「技」はいずれも、「人間の制作活動一般にともなう知識や能力」といった意味合いを帯びています。つまり、いわゆる芸術のための技のみならず、医術や建築術、航海術、果ては料理の技術などまでも含む、広い意味での「技」を指しているのです。

ところが、このようにテクネーもアルスも元来は共に「技、技芸」といった意味であるにもかかわらず、テクネーに由来する英語のtechnicとアルスに由来するartは、現代ではそれぞれ異なるものとして捉えられがちです。例えば、採点競技などで顕著ですが、「技術点」と「芸術点」は別々の判断基準となして分離しています。「あの選手は、技術は高いが表現力がいまひとつ」との言い回し、よく耳にするのではないでしょうか。

しかし、古代(ないし近代以前)においては、芸術とはすなわち技芸であり、再現する技術こそが高く評価されていました。独創性の発揮や感情の爆発の場ではなかったわけです。このように、「芸術」の概念は、近代以前/以後で異なるのだということを頭の片隅に置いていただきたいと思います。

3. 作り手の「名」

fig. 7 エクセキアス作陶、グループE作画、ヘラクレスの戦いを描いたアンフォラ(前550-540年頃)、パリ、ルーヴル美術館蔵 ※黄緑色で囲った部分にエクセキアスの署名あり

前述の内容と関連しますが、最後は、作り手の「名」というテーマについて。古代ギリシアで活躍した画家や彫刻家なかには、その名が後世に伝わっている者もあります。とはいえ、これら稀少な例外を除き、作り手の名は殆ど残されていません。それは、古代のみならず中世においても然りです。近代以前では、作り手は基本的に注文を受け制作を行っていました。例えば古代エジプトでは、魂は肖像をつうじて生き続けるとの死生観のもと、彫刻家は「生かし続ける者」と呼ばれていたそうです(ゴンブリッチ、前掲書、50頁参照)。あるいは、中世のイコン画家などは、神像を描く者は即ち神に奉仕する者であり、そこでは個人の名は不問でした(むろん名の知れた画僧は存在しますが)。

fig.8 上の図(fig.7)左側の黄緑色で囲った部分の拡大図。「エクセキアスが作った」とのギリシア語の銘

作り手の名が作品の前面に出てくるようになることと、作り手が、職人からいわゆる「芸術家」へと変容することのあいだには、少なからぬ相関が認められるでしょう。一般的には、この変化が顕著になるのはルネサンス期といわれます。デューラーが自画像に署名した作品などがよく例に挙げられますね。ただし、じつは古代においてもまた、自作の品に名を記した事例が確認されています。例えば、すでに前580年頃、古代ギリシアのソフィロスという陶工が作品に自身の名を刻んでいます。あるいは、fig.7および fig.8の画工兼陶工のエクセキアスや、アマシスなども銘を残しています。

つまり、ある時突然、「芸術家」の意識変革が生じたわけではなく、その萌芽は長らく胚胎されており、さまざまな条件が重なった結果、たとえば偶々ルネサンス期に顕在化したということではないかと思います。芸術について考えるとき、特定の作品や作者の時代ばかりでなく、前後の歴史の流れや、重層的な要因にも目を配ってみるとよいのではないでしょうか。

以上、とくに近代以前の作品にふれる際に留意いただきたい点についてお話してきました。地域や時代の異なる作品については、そもそも作品の意義や目的からして異なる可能性があるということ、もっといえば、「芸術」の概念自体に相違があるということ等々。これらは、古い時代の作品のみならず、近現代の作品にふれる際にも応用可能な視点ではないかと思います。

例えば、こと近代以後の作品にかんしては、「作者の意図」や作者の背景などに関心が向きがちです。たしかに、伝記的アプローチの魔力(魅力以上という意味であえてこのように表現しました)は強力ですし、ある程度有益でもありましょう。しかし、そうした「背景」や内面の表出などといった側面ばかりではなく、「芸術」の不可欠な要素のひとつである「技」の部分にも着目して観察してみると、新たな発見があるのではないかと思います。

この「発見」のために、ぜひお勧めしたい観察方法は、模写です(芸術学コースサイトLo Gai Saber 7月の田島先生の記事がとても分かりやすいですので、ぜひご参照ください)。私も授業によっては模写を採り入れていますが、模写により、学生のコメントの質が格段に向上することを実感しています。作品をよく観察し、手を動かし、さらに気づいた点を言語化してみることで、眼のみで眺めていたときとは別の見方、楽しみ方ができるはずです。ぜひ、作品そのものと対峙し、じっくりと味わうという体験をなさってみてください。

参考文献:E. H. ゴンブリッチ『美術の物語』天野衛ほか訳、ファイドン、2011/ 2013年.

オンライン入学説明会スケジュールはこちら

芸術学コースコースサイト Lo Gai Saber|愉快な知識

芸術学コース|学科・コース紹介

芸術学コース紹介動画(教員インタビュー)

おすすめ記事

-

芸術学コース

2020年09月23日

【芸術学コース】儚き肉体の栄光

こんにちは。芸術学コースの佐藤真理恵です。時おり秋の気配を感じるこの頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。 本来ならば、この時期、巷にはまだ東京オリン…

-

芸術学コース

2022年06月08日

【芸術学コース】手持ちの札を見直してみる―企画展再考/最高

皆様こんにちは。芸術学コースの佐藤です。京都は青もみじ輝く季節ですが、そろそろ憂鬱な梅雨がやってきますね。梅雨の時期でも楽しめる外出先のひとつが美術館、博物館…

-

芸術学コース

2022年01月27日

【芸術学コース】『一四一七年、その一冊がすべてを変えた』 スティーヴン・グリーンブラット著/河野純治訳

新しい年となりました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。芸術学コースの田島です。 今回は、お正月休みの間に読んだ一冊『一四一七年、その一冊がすべてを変えた』(原題…