芸術教養学科

- 芸術教養学科 記事一覧

- 【芸術教養学科】たわいのないこと-瓜生山キャンパス案内

2022年12月13日

【芸術教養学科】たわいのないこと-瓜生山キャンパス案内

みなさん、こんにちは。芸術教養学科の宮です。

いかがおすごしでしょうか。「FIFAワールドカップカタール2022」はご覧になっていますか? まさか日本がドイツやスペインに勝つとは、夢にも思わなかったですね。残念ながら日本代表はPK戦の末に、クロアチア代表に敗れてしまいましたが、12月19日の決勝戦まで、まだまだ寝不足の日々が続きそうです。

さて、今回、このブログを書くにあたって、ほかの先生方の授業案内や作品・資料の紹介、エッセイなどをあらためて読み返してみました。驚きました。いまさらなのですが、多彩な知識や教養とともに、深遠な学問・芸術の世界が垣間見えて、本当に楽しく、そしてタメになることばかりでした。入学を検討している方が、「どこのコース・学科にしたらいいのだろうか」と、迷ってしまわないか心配になるほどです。しかし、ご安心ください。今回(いつも?)の私の文章は毒にも薬にもなりません。たわいのないことを、とりとめもなく綴ってみたいと思います。寄席の番組でいえば、まさに色物。落語や講談、つまりほかの先生方の文章の彩りです。どうぞ、のんびり、ぼんやりとお読み流しください。

前回、このブログの最後で、私が普段仕事をしている「陽陽館」をご紹介しました。

そこで、今回は、その陽陽館までの道のりを辿りつつ、瓜生山キャンパスを、ごく一部ですが、ご案内したいと思います。

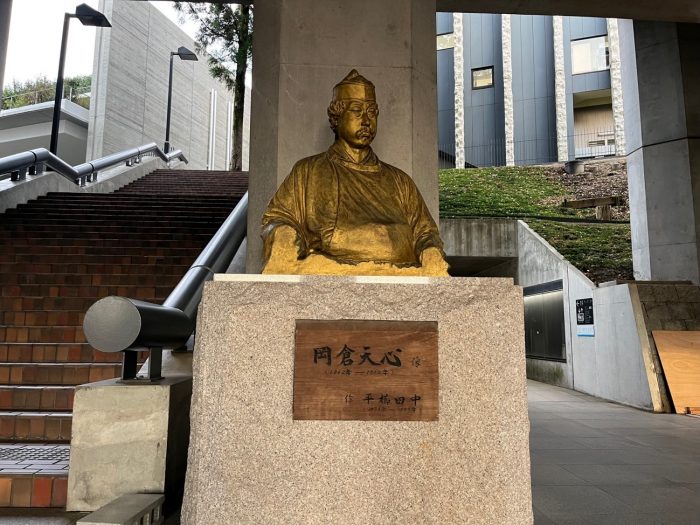

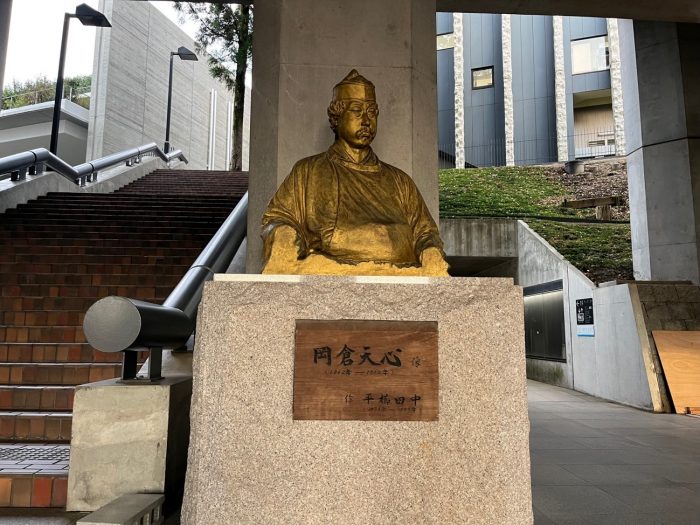

まず、学園歌「59段の架け橋」のモデルにもなった(アニメ「けいおん!」のオープニングでも話題となった)大階段を登ると、金色に輝く「岡倉天心像」が出迎えてくれます。この彫像の作者である平櫛田中(1872-1979)は、「実践実践また実践 挑戦挑戦また挑戦 修練修練また修練 やってやれないことはない やらずにできるわけがない 今やらずしていつできる わしがやらねばだれがやる」という言葉を残したことでも有名ですが、やはりその代表作は、六代目尾上菊五郎をモデルに、20年以上の歳月をかけて作られた「鏡獅子」でしょう。そうです、国立劇場大劇場のロビーに飾られている、あの高さ2メートルにも及ぶ大作です。ご覧になられたことがある方も多いのではないでしょうか。

ちなみに、私が以前勤めていた早稲田大学の演劇博物館には、この「鏡獅子」の裸像が所蔵されていました。隆々とした筋肉、躍動する肢体、みなぎる緊張感が見事に表現されていて、あの「鏡獅子」の内側には、このような身体があったのかと驚かされるとともに、妙に納得させられたものです。六代目菊五郎の芸の秘密を、チラリと覗かせてくれたような気がします。それにしても、1936年5月に歌舞伎座で上演された「春興鏡獅子」に取材した、田中の「鏡獅子」が完成したのは、なんと1958年のことでした。その後、1966年の国立劇場開場を記念して、大劇場のロビーに飾られることになるのですが、「今やらずしていつできる」が口癖であった田中が、22年かけてひとつの作品を彫り上げるというのは、いやはや、物凄いとしか言いようがありませんね。

ゆっくりしていると日が暮れてしまいますので、先に進むことにしましょう。田中作「岡倉天心像」を尻目に殺して、階段を登っていくと、キャンパスライフ最大の楽しみのひとつ、学生食堂が見えてきます。建築家の隈研吾氏がデザインした至誠館の5階に、パステルカラーで、採光性の高い、開放感のある空間が広がっています。きつねうどん、きつねそばが200円、しょうゆラーメン、とんこつラーメンが300円、天津飯が320円、白身魚フライ定食が340円(2022年12月7日現在)と、さすが学食というリーズナブルな値段設定。この日、私は贅沢にもカツカレーをいただきました。

カツカレー発祥の地とされるのは、東京銀座の老舗「グリルスイス(銀座スイス)」です。この店の常連だった巨人軍(読売ジャイアンツ)の千葉茂選手が、1948年に「カレーにカツレツを乗せてくれ」と注文したのが、カツカレー誕生の瞬間でした(その30年前、1918年に浅草にオープンした洋食屋「河金」も、丼のご飯にキャベツとトンカツをのせて、その上にカレーをかけた「河金丼」をメニューに出していたそうです)。1948年当時のカツカレーは特別メニューで、銀行員の初任給が3000円の時代に、180円で提供されていたといいます。いまの銀行員の初任給がおよそ20万円から21万円ほどですから、現在の価格に換算すると、カツカレー1杯が12000円。 高い! 恐ろしくて食べられません。でも、大丈夫。京都芸術大学の学食では380円です。思い切って散財しても、へっちゃらですね。

それでは、お腹も心も満たされたところで、陽陽館に向けて出発、といきたいところですが、このまま続けていくと、あまりにも長くなってしまいますので、今回はこのへんで、おしまいにしたいと思います。講談であれば、「ちゃんちゃんばらばら、血の雨が降るという、さあ、ここからが面白いが……、お時間がいっぱいいっぱい、また明晩」と切ってしまうところです。「切れ場よければすべて良し」……いや、さすがにカツカレーが切れ場では心許ないでしょうか。

もしかすると、「平櫛田中とカツカレーを同列に並べるな」、とお叱りになる方がいらっしゃるかも知れません。しかし、それは大きな間違いです。みなさんの身の回りにも、たわいもないこと、とりとめもないことが、たくさん転がっていると思います。しかし、じつはこちらがたわいもない、とりとめもないと勝手に決めつけているだけで、そこには、さまざまな人の思いや願いが込められていることも少なくありません。芸術教養学科とは、まさしくその思いや願いへの「まなざし」を養い、身につけ、それを社会に還元していく学科にほかならないのです。

そういえば、前回のこのブログの最後に、「猿が出没しました。ご注意ください」という注意喚起が時々回ってくるが、猿なら大丈夫、熊じゃないですもんね、と書いたことを覚えておいででしょうか。じつはその後、下村先生と三木先生から「熊も出ますよ」という衝撃の事実を知らされました。半信半疑で「本当に出るんですか?」と聞き返したところ、2人とも「はい。出ます」と、こともなげにおっしゃいます。すぐにスマホを取り出して、「熊と遭遇した時の対処法」を検索したのは言うまでもありません。すると、「落ち着いて、熊の目を見ながら、静かにゆっくりと後退しましょう」と書いてあります。思わず「できるか!」とスマホに向かって大きな声でツッコンでしまいました。熊と遭遇したら、落ち着いてなんかいられませんよね。とりあえず、大きな鈴を買ってこようと思います。

芸術教養学科|学科・コース紹介

詳細・申込|教員から直接話が聞ける!オンライン入学説明会

入学説明会は12月~3月まで毎月開催します。最新情報は上記説明会ページをご確認ください。

入学説明会は12月~3月まで毎月開催します。最新情報は上記説明会ページをご確認ください。

いかがおすごしでしょうか。「FIFAワールドカップカタール2022」はご覧になっていますか? まさか日本がドイツやスペインに勝つとは、夢にも思わなかったですね。残念ながら日本代表はPK戦の末に、クロアチア代表に敗れてしまいましたが、12月19日の決勝戦まで、まだまだ寝不足の日々が続きそうです。

さて、今回、このブログを書くにあたって、ほかの先生方の授業案内や作品・資料の紹介、エッセイなどをあらためて読み返してみました。驚きました。いまさらなのですが、多彩な知識や教養とともに、深遠な学問・芸術の世界が垣間見えて、本当に楽しく、そしてタメになることばかりでした。入学を検討している方が、「どこのコース・学科にしたらいいのだろうか」と、迷ってしまわないか心配になるほどです。しかし、ご安心ください。今回(いつも?)の私の文章は毒にも薬にもなりません。たわいのないことを、とりとめもなく綴ってみたいと思います。寄席の番組でいえば、まさに色物。落語や講談、つまりほかの先生方の文章の彩りです。どうぞ、のんびり、ぼんやりとお読み流しください。

前回、このブログの最後で、私が普段仕事をしている「陽陽館」をご紹介しました。

【芸術教養学科】遊び心とまじめさ

そこで、今回は、その陽陽館までの道のりを辿りつつ、瓜生山キャンパスを、ごく一部ですが、ご案内したいと思います。

まず、学園歌「59段の架け橋」のモデルにもなった(アニメ「けいおん!」のオープニングでも話題となった)大階段を登ると、金色に輝く「岡倉天心像」が出迎えてくれます。この彫像の作者である平櫛田中(1872-1979)は、「実践実践また実践 挑戦挑戦また挑戦 修練修練また修練 やってやれないことはない やらずにできるわけがない 今やらずしていつできる わしがやらねばだれがやる」という言葉を残したことでも有名ですが、やはりその代表作は、六代目尾上菊五郎をモデルに、20年以上の歳月をかけて作られた「鏡獅子」でしょう。そうです、国立劇場大劇場のロビーに飾られている、あの高さ2メートルにも及ぶ大作です。ご覧になられたことがある方も多いのではないでしょうか。

ちなみに、私が以前勤めていた早稲田大学の演劇博物館には、この「鏡獅子」の裸像が所蔵されていました。隆々とした筋肉、躍動する肢体、みなぎる緊張感が見事に表現されていて、あの「鏡獅子」の内側には、このような身体があったのかと驚かされるとともに、妙に納得させられたものです。六代目菊五郎の芸の秘密を、チラリと覗かせてくれたような気がします。それにしても、1936年5月に歌舞伎座で上演された「春興鏡獅子」に取材した、田中の「鏡獅子」が完成したのは、なんと1958年のことでした。その後、1966年の国立劇場開場を記念して、大劇場のロビーに飾られることになるのですが、「今やらずしていつできる」が口癖であった田中が、22年かけてひとつの作品を彫り上げるというのは、いやはや、物凄いとしか言いようがありませんね。

ゆっくりしていると日が暮れてしまいますので、先に進むことにしましょう。田中作「岡倉天心像」を尻目に殺して、階段を登っていくと、キャンパスライフ最大の楽しみのひとつ、学生食堂が見えてきます。建築家の隈研吾氏がデザインした至誠館の5階に、パステルカラーで、採光性の高い、開放感のある空間が広がっています。きつねうどん、きつねそばが200円、しょうゆラーメン、とんこつラーメンが300円、天津飯が320円、白身魚フライ定食が340円(2022年12月7日現在)と、さすが学食というリーズナブルな値段設定。この日、私は贅沢にもカツカレーをいただきました。

カツカレー発祥の地とされるのは、東京銀座の老舗「グリルスイス(銀座スイス)」です。この店の常連だった巨人軍(読売ジャイアンツ)の千葉茂選手が、1948年に「カレーにカツレツを乗せてくれ」と注文したのが、カツカレー誕生の瞬間でした(その30年前、1918年に浅草にオープンした洋食屋「河金」も、丼のご飯にキャベツとトンカツをのせて、その上にカレーをかけた「河金丼」をメニューに出していたそうです)。1948年当時のカツカレーは特別メニューで、銀行員の初任給が3000円の時代に、180円で提供されていたといいます。いまの銀行員の初任給がおよそ20万円から21万円ほどですから、現在の価格に換算すると、カツカレー1杯が12000円。 高い! 恐ろしくて食べられません。でも、大丈夫。京都芸術大学の学食では380円です。思い切って散財しても、へっちゃらですね。

それでは、お腹も心も満たされたところで、陽陽館に向けて出発、といきたいところですが、このまま続けていくと、あまりにも長くなってしまいますので、今回はこのへんで、おしまいにしたいと思います。講談であれば、「ちゃんちゃんばらばら、血の雨が降るという、さあ、ここからが面白いが……、お時間がいっぱいいっぱい、また明晩」と切ってしまうところです。「切れ場よければすべて良し」……いや、さすがにカツカレーが切れ場では心許ないでしょうか。

もしかすると、「平櫛田中とカツカレーを同列に並べるな」、とお叱りになる方がいらっしゃるかも知れません。しかし、それは大きな間違いです。みなさんの身の回りにも、たわいもないこと、とりとめもないことが、たくさん転がっていると思います。しかし、じつはこちらがたわいもない、とりとめもないと勝手に決めつけているだけで、そこには、さまざまな人の思いや願いが込められていることも少なくありません。芸術教養学科とは、まさしくその思いや願いへの「まなざし」を養い、身につけ、それを社会に還元していく学科にほかならないのです。

そういえば、前回のこのブログの最後に、「猿が出没しました。ご注意ください」という注意喚起が時々回ってくるが、猿なら大丈夫、熊じゃないですもんね、と書いたことを覚えておいででしょうか。じつはその後、下村先生と三木先生から「熊も出ますよ」という衝撃の事実を知らされました。半信半疑で「本当に出るんですか?」と聞き返したところ、2人とも「はい。出ます」と、こともなげにおっしゃいます。すぐにスマホを取り出して、「熊と遭遇した時の対処法」を検索したのは言うまでもありません。すると、「落ち着いて、熊の目を見ながら、静かにゆっくりと後退しましょう」と書いてあります。思わず「できるか!」とスマホに向かって大きな声でツッコンでしまいました。熊と遭遇したら、落ち着いてなんかいられませんよね。とりあえず、大きな鈴を買ってこようと思います。

芸術教養学科|学科・コース紹介

詳細・申込|教員から直接話が聞ける!オンライン入学説明会

入学説明会は12月~3月まで毎月開催します。最新情報は上記説明会ページをご確認ください。

入学説明会は12月~3月まで毎月開催します。最新情報は上記説明会ページをご確認ください。 おすすめ記事

-

芸術教養学科

2020年05月11日

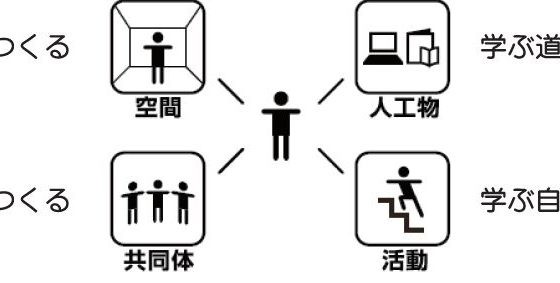

【芸術教養学科】「学ぶ環境を作る」

こんにちは。芸術教養学科の野村です。 皆さん、如何お過ごしですか。COVID-19の世界的流行のため、日本においても緊急事態宣言が出され、いつもの春とは異なった…

-

芸術教養学科

2022年06月16日

【芸術教養学科】はじめてのレポート

こんにちは。芸術教養学科の野村です。 大学入学を検討さる方たち、また入学された方たちの「関心事」、いや、「心配事」といっても良いかもしれません。その最たるものが…

-

芸術教養学科

2024年06月20日

【芸術教養学科】正身のとこ

みなさん、こんにちは。芸術教養学科の宮です。 (『大改造‼️ 劇的ビフォーアフター』風に)なんということでしょう。ふと気がつけば、今年も半分が終わろうとしていま…