ランドスケープデザインコース

- ランドスケープデザインコース 記事一覧

- 【ランドスケープデザインコース】植栽管理の大切さを知る

2022年12月26日

【ランドスケープデザインコース】植栽管理の大切さを知る

こんにちは。ランドスケープデザインコース業務担当非常勤教員の大嶋陽子です。 9月に行われたスクーリング「1-2日本庭園1 管理から日本庭園を学ぶ」の授業の様子についてご紹介いたします。このスクーリングでは公園や近代庭園の歴史や設計の時代背景、デザインの特徴について、また剪定や掃除などの実習を通した庭園管理の基礎を学びます。

1日目は新宿御苑を視察しながら講義を受けます。講師の高﨑康隆先から新宿御苑の歴史について解説を聞きながら公園を散策しました。

集合場所となる大木戸門近くに見える日本庭園と玉藻池は公園のルーツを知る重要な場所です。 江戸時代は内藤家の庭園「玉川園」と呼ばれ、池、谷、築山で構成された玉川の豊かな自然を生かした江戸の名庭だったそうです。

授業では樹木や石の種類や配置、構成を確認しながら庭がより良く見える場所(視点場)に立ち作庭の意図を探ります。池の形や灯篭の位置、石の姿だけでなく、景観に応じた樹木の手入れについて観察してみると木が大きすぎる、茂りすぎているなど植栽管理の重要さに気づきます。

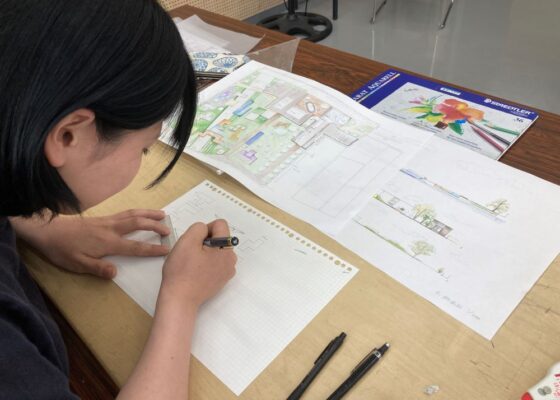

新宿御苑には日本庭園のほか、明治の頃に作られたフランス式整形庭園、ユリノキが巨木となり広々した景観が圧巻のイギリス風景式庭園などがありますが、説明を受けながら見て歩くとあちこちに当時の庭園へ意気込みが感じられます。公園の木は大きいものが多く剪定せずに生長した木雄大なスケールに驚きながら写真をとりました。散策後は好きな場所で各自スケッチを行い、教室に戻り公園での気づきと共にデザインシートを作成します。

2日目の庭園実習では講師の平井孝幸先生、松中徹先生から樹木剪定や植栽管理について学びます。平井先生は庭に武蔵野の雑木風景を作る「雑木の庭」の作庭では大変著名な造園家です。そして松中先生は庭園管理の実務について、多くの経験と実績をお持ちですので、かなり実践的な授業となりました。

まず平井先生作庭の個人庭園を見学しました。クヌギ、コナラ、モミジが多数植えられた庭園は生き生きとして幹の美くしさが際立ちまるで木々の中にいるよう。庭の中央は水が湧いてくる仕掛けとなっており住宅街にありながら自然と一体となった別世界がありました。

「まるで林の中でしょう。山にいるように感じないか?」平井先生は庭に自然と静けさを作り、庭に合わせた樹木の手入れで景色を維持していくことの重要さを質問に答えながら話してくれました。多くの受講生はとても居心地が良く、ずっと眺めていたい庭に深く感動していたようです。

午後は樹木の剪定技術についてのレクチャーと実践です。樹種や周囲の環境により枝の向きや葉の出方が違うことに注目し、建物や隣り合う木との関係性を考えながら剪定するという話を聞きながら実際に手入れを行います。作業は初めてという方も多く、剪定ハサミやノコギリなどの道具類の扱い方の講義を受け、自作の手ぼうきも実際に使用してみました。

経験豊かな職人さんによる剪定のデモンストレーションでは、手早く枝が切られていき木も喜ぶほどに清々しい木姿となっていく様子は圧巻でした。茂った箇所を切れば良いと考えがちですが、木の生育と全体の景観を考えながら枝葉を整えることは難しく高い技術が必要となります。手入れをする経験を通し植栽を維持管理していくことの重要さや難しさを学ぶことで、樹木の見方や計画へのアイデアも変わってくるかもしれません。

詳細・申込|教員から直接話が聞ける!オンライン入学説明会

ランドスケープデザインコースは1/19(木)19:0~よりオンライン入学説明会を開催します。

入学説明会は12月~3月まで毎月開催します。最新情報は上記説明会ページをご確認ください。

ランドスケープデザインコース| 学科・コース紹介

1日目は新宿御苑を視察しながら講義を受けます。講師の高﨑康隆先から新宿御苑の歴史について解説を聞きながら公園を散策しました。

集合場所となる大木戸門近くに見える日本庭園と玉藻池は公園のルーツを知る重要な場所です。 江戸時代は内藤家の庭園「玉川園」と呼ばれ、池、谷、築山で構成された玉川の豊かな自然を生かした江戸の名庭だったそうです。

授業では樹木や石の種類や配置、構成を確認しながら庭がより良く見える場所(視点場)に立ち作庭の意図を探ります。池の形や灯篭の位置、石の姿だけでなく、景観に応じた樹木の手入れについて観察してみると木が大きすぎる、茂りすぎているなど植栽管理の重要さに気づきます。

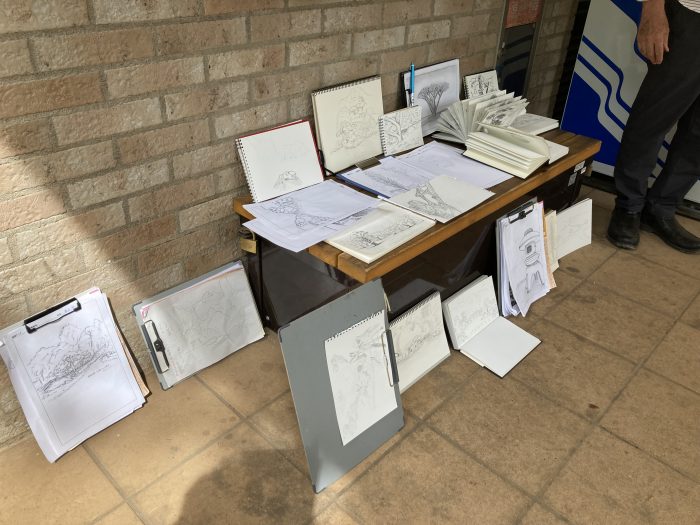

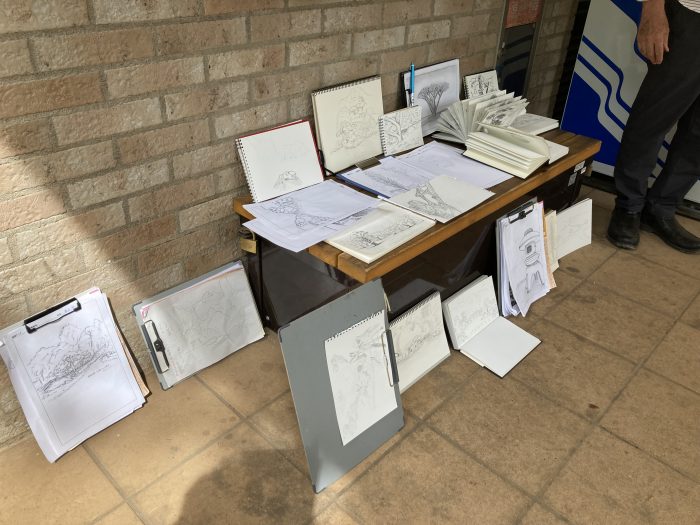

新宿御苑には日本庭園のほか、明治の頃に作られたフランス式整形庭園、ユリノキが巨木となり広々した景観が圧巻のイギリス風景式庭園などがありますが、説明を受けながら見て歩くとあちこちに当時の庭園へ意気込みが感じられます。公園の木は大きいものが多く剪定せずに生長した木雄大なスケールに驚きながら写真をとりました。散策後は好きな場所で各自スケッチを行い、教室に戻り公園での気づきと共にデザインシートを作成します。

玉藻池でレクチャー

巨木が茂る遊歩道

各自のスケッチを並べて講評

教室にてより深く公園の歴史を学ぶ

2日目の庭園実習では講師の平井孝幸先生、松中徹先生から樹木剪定や植栽管理について学びます。平井先生は庭に武蔵野の雑木風景を作る「雑木の庭」の作庭では大変著名な造園家です。そして松中先生は庭園管理の実務について、多くの経験と実績をお持ちですので、かなり実践的な授業となりました。

まず平井先生作庭の個人庭園を見学しました。クヌギ、コナラ、モミジが多数植えられた庭園は生き生きとして幹の美くしさが際立ちまるで木々の中にいるよう。庭の中央は水が湧いてくる仕掛けとなっており住宅街にありながら自然と一体となった別世界がありました。

「まるで林の中でしょう。山にいるように感じないか?」平井先生は庭に自然と静けさを作り、庭に合わせた樹木の手入れで景色を維持していくことの重要さを質問に答えながら話してくれました。多くの受講生はとても居心地が良く、ずっと眺めていたい庭に深く感動していたようです。

午後は樹木の剪定技術についてのレクチャーと実践です。樹種や周囲の環境により枝の向きや葉の出方が違うことに注目し、建物や隣り合う木との関係性を考えながら剪定するという話を聞きながら実際に手入れを行います。作業は初めてという方も多く、剪定ハサミやノコギリなどの道具類の扱い方の講義を受け、自作の手ぼうきも実際に使用してみました。

経験豊かな職人さんによる剪定のデモンストレーションでは、手早く枝が切られていき木も喜ぶほどに清々しい木姿となっていく様子は圧巻でした。茂った箇所を切れば良いと考えがちですが、木の生育と全体の景観を考えながら枝葉を整えることは難しく高い技術が必要となります。手入れをする経験を通し植栽を維持管理していくことの重要さや難しさを学ぶことで、樹木の見方や計画へのアイデアも変わってくるかもしれません。

剪定のデモンストレーション

灯篭や石材についてのレクチャー

自作の手ぼうきでの掃除風景

詳細・申込|教員から直接話が聞ける!オンライン入学説明会

ランドスケープデザインコースは1/19(木)19:0~よりオンライン入学説明会を開催します。

入学説明会は12月~3月まで毎月開催します。最新情報は上記説明会ページをご確認ください。

ランドスケープデザインコース| 学科・コース紹介

おすすめ記事

-

ランドスケープデザインコース

2018年12月04日

【ランドスケープデザインコース】「農的な暮らし」を軽やかに学ぶ

こんにちは。 ランドスケープデザインコース・業務担当非常勤の木村です。 今回は、11月3日に行われた、「里地・里山の構造と風景デザイン」のスクーリング実習につい…

-

ランドスケープデザインコース

2019年07月08日

【ランドスケープデザインコース】カラダではかる。[スクーリング/製図基礎]

新年度から数か月たち、いくつかのスクーリングも始まっています。 今回は、京都キャンパスで行われた1年生のスクーリング「製図基礎」について。 科目名の通り「製図」…

-

ランドスケープデザインコース

2024年08月22日

【ランドスケープデザインコース】水辺の利用と新たな広場を考える

こんにちは。外苑キャンパスで業務担当非常勤講師をしている大嶋陽子です。 とても暑い8月です。30年前の東京の夏は32℃くらいだったというニュースを見て気候変動の…