書画コース

- 書画コース 記事一覧

- 【書画コース】鉛筆で拓本をとってみよう!

2023年02月22日

【書画コース】鉛筆で拓本をとってみよう!

寒い日が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。こんなに寒いと、なかなか家を出るのが億劫になってしまいますよね。(私だけでしょうか…?) さて、本日のブログでは、自宅でも簡単にできる鉛筆での拓本の採り方をご紹介したいと思います。本日の担当は、書画研究室の前川です。

まずは、拓本についてお話ししたいと思います。みなさんは、拓本をご存じでしょうか?

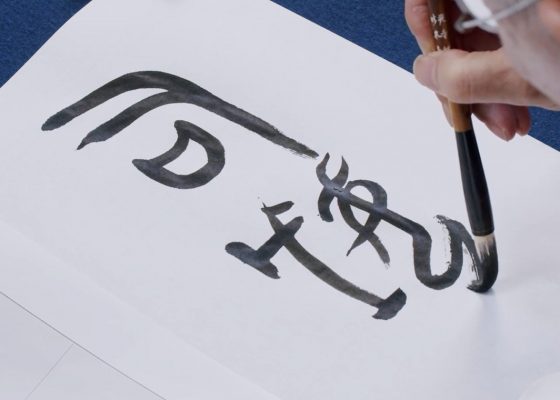

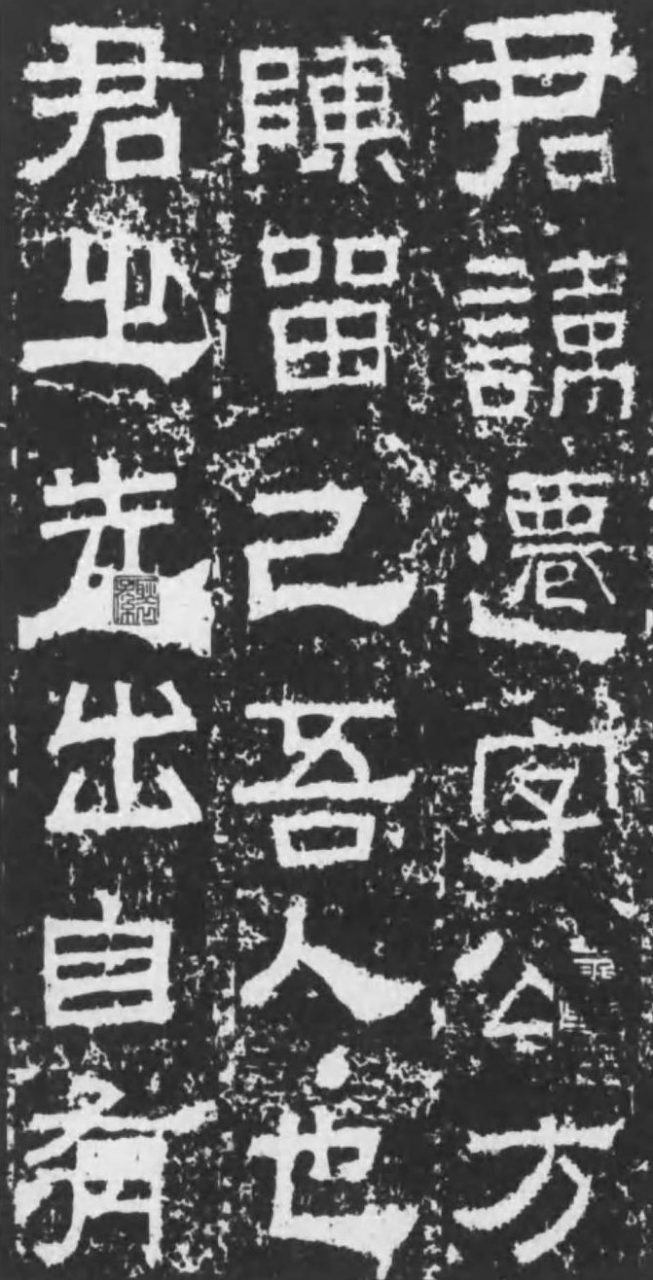

下の写真をご覧ください。

見たことがある!という方もいるのではないでしょうか。これが拓本です。

拓本とは、石碑や器物などに刻まれた文字や文様などを直接あてた紙の上から墨によって写し取ったもののことをいいます。

魚拓などでは対象物に直接墨を塗って採るために左右が反転してしまいますが、拓本の場合は対象物に紙を当ててその上から墨によって文様を写しとるため、左右が反転しないというメリットがあります。

書の世界では、拓本を手本にすることが多々あります。

書を習ったことがある方の中には、紙に墨で書くと字が黒くなるはずなのに、なぜお手本は字が白くて背景が黒いのだろう?と思ったことがある方もいるのではないでしょうか。 これは、拓本を手本としているためです。

古い時代に中国で制作され、現在書の名品として伝わっているものには、金属に鋳込まれたものや石碑に刻まれたものが多く含まれています。そのため、書では拓本を見て学ぶことが多いのです。

ここで、拓本の採り方について簡単にご紹介したいと思います。拓本の採り方は大きく分けて「乾拓」と「湿拓」の2種類あります。

乾拓は、対象物の表面に紙を当て、その上から釣鐘墨や蝋墨などの固形墨で写し取っていくという方法です。写し取る際、紙がズレないようにしっかりと押さえることが重要となってきます。大きなものを写すよりも、小さいものや繊細な文様があるものを採るのに適しています。

湿拓は、対象物の表面に紙を当て、その上から紙を霧吹きなどで水にぬらして張り付け、墨のついたタンポで軽く叩いて写し取っていくという方法です。石碑などの拓本を採る際には、ほとんど湿拓が用いられています。

このように、何の拓本を採るかによって適した方法が異なってくるのです。

さてここからは、自宅で簡単にできる鉛筆での拓本の採り方についてご紹介したいと思います。今回ご紹介するのは、乾拓を鉛筆で疑似体験するという方法です。

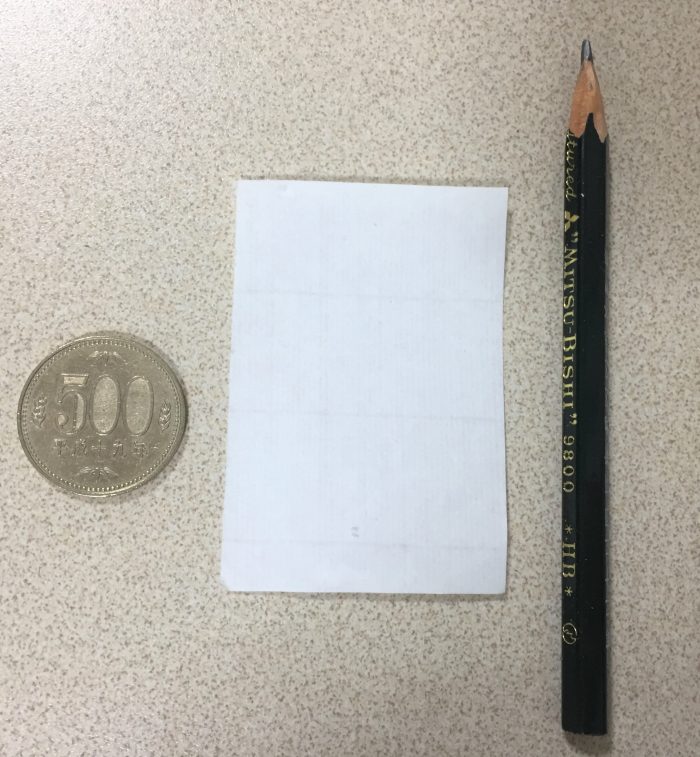

まずは、拓本を採りたいもの(コインなどの凹凸のあるものがオススメです!)と紙、鉛筆をご用意ください。

対象物に紙を載せて、その上から鉛筆で擦っていきます。

対象物に紙を載せて、その上から鉛筆で擦っていきます。

この際、紙が動かないように注意しましょう。鉛筆は立てて擦るのではなく、倒して側面で擦るとやりやすいです。

この際、紙が動かないように注意しましょう。鉛筆は立てて擦るのではなく、倒して側面で擦るとやりやすいです。

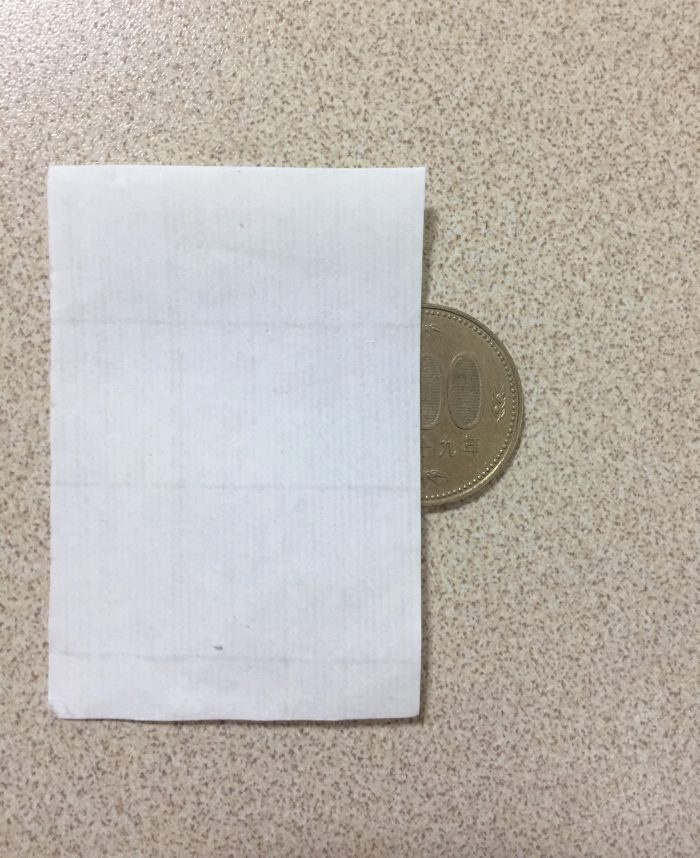

そして、採り終わったのがこちらです。 このように簡単に文様を写すことができます。ここでは、中国の画仙紙を使用してみましたが、柔らかい紙だったためか、繊維が鉛筆によって削がれてしまい、今ひとつ上手く採れませんでした。

このように簡単に文様を写すことができます。ここでは、中国の画仙紙を使用してみましたが、柔らかい紙だったためか、繊維が鉛筆によって削がれてしまい、今ひとつ上手く採れませんでした。

次に、違う紙で試してみます。 某ケーキ屋さんでお買い物した際にいただいた紙です。この紙で採ったのがこちらです。

某ケーキ屋さんでお買い物した際にいただいた紙です。この紙で採ったのがこちらです。 紙を変えただけでも色や模様の出方が異なることが分かるかと思います。先ほどよりも、細かい文様が写し取れたような気がします。

紙を変えただけでも色や模様の出方が異なることが分かるかと思います。先ほどよりも、細かい文様が写し取れたような気がします。

今回は2種類の紙で試してみましたが、紙ごとに採れ方が異なります。

お時間のある方は、ぜひ色々な紙を試してみて、採りやすい紙を探してみてください。

実際にやってみると、紙が動かないように、また均一の圧力をかけながら拓本を採るということが意外と難しいことが分かります。鉛筆でさえ難しいため、実際に墨で採るとなるとさらに大変です。現在に伝わる多くの拓本を採った先人たちに脱帽ですね…。

さて、今回のブログでは、拓本の簡単な概要と鉛筆での拓本の採り方をご紹介してきました。今後の書画コースブログでは、今回触れられなかった拓本の種類などについても深堀していきたいと思います。

お時間のある方は、今後も書画コースのブログをチェックしてみてください。

【参考文献】

・内田弘慈著『拓本技法図典』(創元社、1989年)

・篠崎四郎著『図録 拓本入門事典』(柏書房、1991年)

書画コース|学科・コース紹介

◎拓本について

まずは、拓本についてお話ししたいと思います。みなさんは、拓本をご存じでしょうか?

下の写真をご覧ください。

瓦当の拓本

見たことがある!という方もいるのではないでしょうか。これが拓本です。

拓本とは、石碑や器物などに刻まれた文字や文様などを直接あてた紙の上から墨によって写し取ったもののことをいいます。

魚拓などでは対象物に直接墨を塗って採るために左右が反転してしまいますが、拓本の場合は対象物に紙を当ててその上から墨によって文様を写しとるため、左右が反転しないというメリットがあります。

書の世界では、拓本を手本にすることが多々あります。

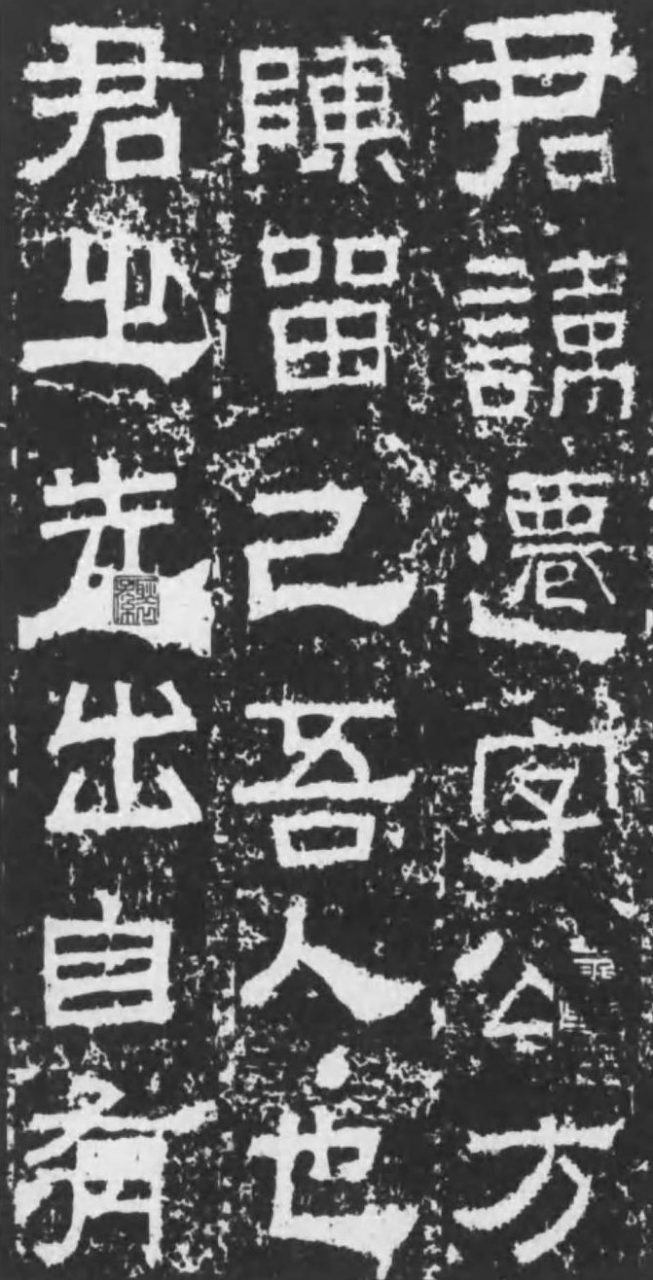

書を習ったことがある方の中には、紙に墨で書くと字が黒くなるはずなのに、なぜお手本は字が白くて背景が黒いのだろう?と思ったことがある方もいるのではないでしょうか。 これは、拓本を手本としているためです。

「張遷碑」の拓本(寧楽書道会編『昭和新選碑法帖大観』第1輯 第3巻、寧楽書道会、1935年)

古い時代に中国で制作され、現在書の名品として伝わっているものには、金属に鋳込まれたものや石碑に刻まれたものが多く含まれています。そのため、書では拓本を見て学ぶことが多いのです。

◎乾拓と湿拓

ここで、拓本の採り方について簡単にご紹介したいと思います。拓本の採り方は大きく分けて「乾拓」と「湿拓」の2種類あります。

乾拓は、対象物の表面に紙を当て、その上から釣鐘墨や蝋墨などの固形墨で写し取っていくという方法です。写し取る際、紙がズレないようにしっかりと押さえることが重要となってきます。大きなものを写すよりも、小さいものや繊細な文様があるものを採るのに適しています。

湿拓は、対象物の表面に紙を当て、その上から紙を霧吹きなどで水にぬらして張り付け、墨のついたタンポで軽く叩いて写し取っていくという方法です。石碑などの拓本を採る際には、ほとんど湿拓が用いられています。

このように、何の拓本を採るかによって適した方法が異なってくるのです。

◎鉛筆での拓本の採り方

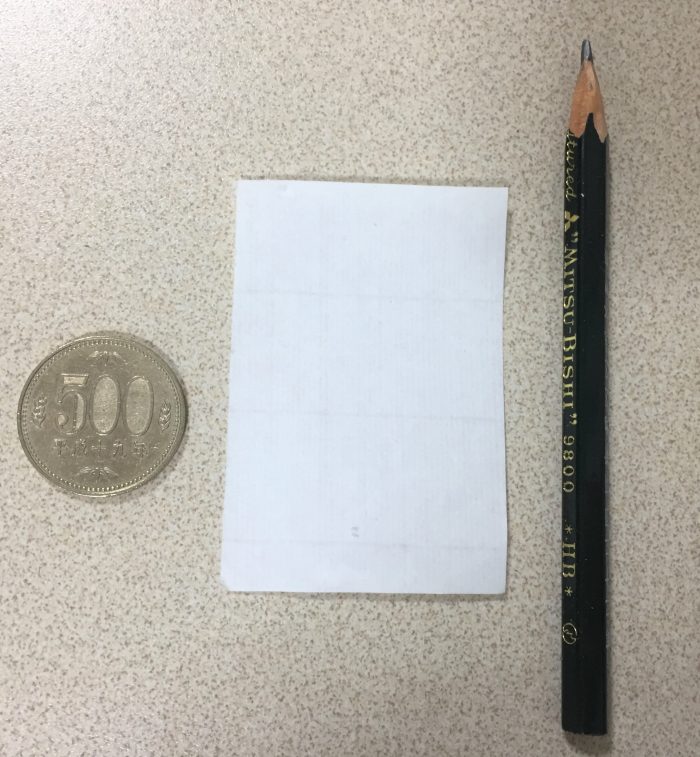

さてここからは、自宅で簡単にできる鉛筆での拓本の採り方についてご紹介したいと思います。今回ご紹介するのは、乾拓を鉛筆で疑似体験するという方法です。

まずは、拓本を採りたいもの(コインなどの凹凸のあるものがオススメです!)と紙、鉛筆をご用意ください。

対象物に紙を載せて、その上から鉛筆で擦っていきます。

対象物に紙を載せて、その上から鉛筆で擦っていきます。 この際、紙が動かないように注意しましょう。鉛筆は立てて擦るのではなく、倒して側面で擦るとやりやすいです。

この際、紙が動かないように注意しましょう。鉛筆は立てて擦るのではなく、倒して側面で擦るとやりやすいです。そして、採り終わったのがこちらです。

このように簡単に文様を写すことができます。ここでは、中国の画仙紙を使用してみましたが、柔らかい紙だったためか、繊維が鉛筆によって削がれてしまい、今ひとつ上手く採れませんでした。

このように簡単に文様を写すことができます。ここでは、中国の画仙紙を使用してみましたが、柔らかい紙だったためか、繊維が鉛筆によって削がれてしまい、今ひとつ上手く採れませんでした。次に、違う紙で試してみます。

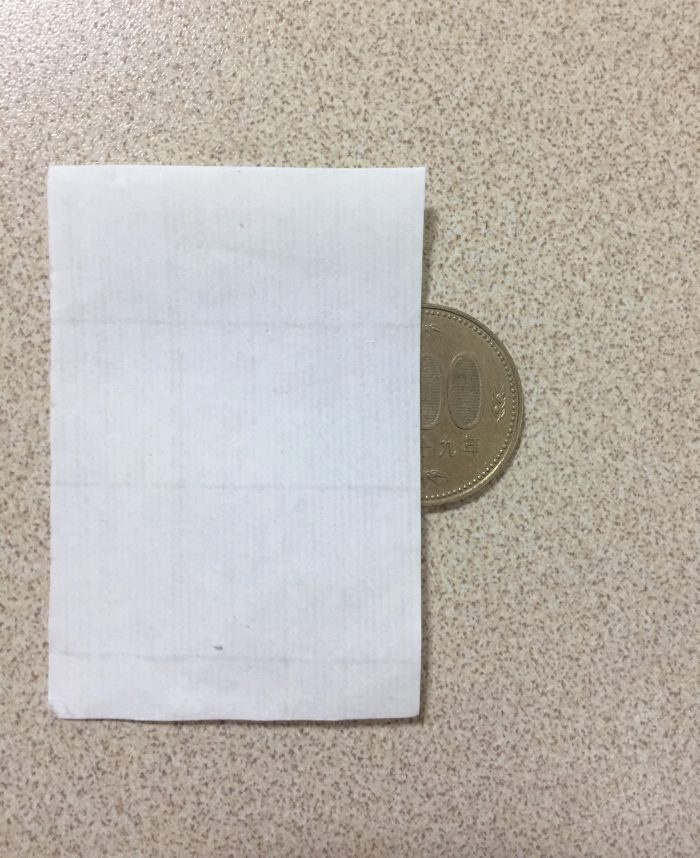

某ケーキ屋さんでお買い物した際にいただいた紙です。この紙で採ったのがこちらです。

某ケーキ屋さんでお買い物した際にいただいた紙です。この紙で採ったのがこちらです。 紙を変えただけでも色や模様の出方が異なることが分かるかと思います。先ほどよりも、細かい文様が写し取れたような気がします。

紙を変えただけでも色や模様の出方が異なることが分かるかと思います。先ほどよりも、細かい文様が写し取れたような気がします。今回は2種類の紙で試してみましたが、紙ごとに採れ方が異なります。

お時間のある方は、ぜひ色々な紙を試してみて、採りやすい紙を探してみてください。

実際にやってみると、紙が動かないように、また均一の圧力をかけながら拓本を採るということが意外と難しいことが分かります。鉛筆でさえ難しいため、実際に墨で採るとなるとさらに大変です。現在に伝わる多くの拓本を採った先人たちに脱帽ですね…。

さて、今回のブログでは、拓本の簡単な概要と鉛筆での拓本の採り方をご紹介してきました。今後の書画コースブログでは、今回触れられなかった拓本の種類などについても深堀していきたいと思います。

お時間のある方は、今後も書画コースのブログをチェックしてみてください。

【参考文献】

・内田弘慈著『拓本技法図典』(創元社、1989年)

・篠崎四郎著『図録 拓本入門事典』(柏書房、1991年)

書画コース|学科・コース紹介

おすすめ記事