歴史遺産コース

- 歴史遺産コース 記事一覧

- 【歴史遺産コース】古代の史料と資料

2023年03月02日

【歴史遺産コース】古代の史料と資料

こんにちは。歴史遺産コース業務担当非常勤講師の上村正裕です。もう2022年度も終わりが見えてきました。1月21日・22日には卒業研究の口頭試問が実施され、卒業要件を満たされた方は、3月18日の卒業式を迎えます。

何回かこのブログでも書いておりますように、歴史遺産コースを卒業するにあたって、卒業研究への取り組みは欠かすことができません。詳細は以下の記事にも記しておりますが、史資料を分析するということが1つの前提となってきます(もちろんテーマによっては、例外はあります)。

【歴史遺産コース】史料講読ガイダンスを通して史料読解にトライ

ここで、1つ問題です。史資料とは何でしょうか。史資料は史料と資料のことを指しますが、具体的に何が違うと思いますか?

今日はこの問いかけを皮切りに、古代史を研究する上で必要な史資料のお話しをしてみたいと思います。

『日本国語大辞典』によると、史料は「歴史研究の素材となる文献、遺物、文書、日記、伝承、絵画、建築などの総称」、資料は「それを使って何かをするための材料。特に、研究や調査などのもとになる材料。もと」とありますが、これは合っているようで正しくはありません。では、史料と資料はどのようなものを指すのでしょうか。

史料とはすなわち文献史料のことで、歴史書や文書など、文献に文字で書かれたものの総称のことを言います。例えば、『日本書紀』を筆頭とした古代国家が編纂した6つの歴史書のことを六国史(りっこくし)といいますが、これはれっきとした史料です。

また、奈良の正倉院に現存している正倉院文書、あるいは平安時代の貴族が書いた日記(古記録)など、他にも多数の史料があります。日記も多くが今日に伝わっていますが、中でも来年のNHK大河ドラマ「光る君へ」にも登場する藤原道長が書いた『御堂関白記』は有名だと思います。

古代の史料はだいたい刊本が出ているので、上記写真のような文字を自身で読み解く場面はそれほど多くはありません(御堂関白記も岩波書店刊の大日本古記録にて活字化されています)。ただ、多くの研究者の「手垢が付いた」史料をもとに新しい見解を出していくのは、そう簡単なことではありません。特に六国史2番目の『続日本紀』には、一日の出来事を示す記事ごとに、論文があるとも言われています。

そこでもう1つ、研究のツールとなりえるのが資料です。これは出土文字資料と言われるもので、発掘時に出土した遺物などのうち、文字が記されているものを指します。例えば、木簡や墨書土器が代表的なものだと思いますし、あるいは碑文(金石文)という石碑なども該当します。

文献史料は書き手の意図が多分に反映されることは言うまでもなく、その記述内容が本当に妥当かどうかを検討する必要があります。これを「史料批判」と言います。

一方、出土文字資料も恣意的な記述がなされている可能性はゼロではありませんが、木簡には帳簿形式のものもあり、生きた情報が手に入ります。

上記の木簡は奈良時代の大臣だった長屋王邸跡から見つかった、いわゆる長屋王家木簡の1つです。長屋王は天武天皇の孫、高市皇子の子にあたるので、本来親王を名乗るべき立場にはないのですが、この木簡では「親王」と書かれています。

とはいえ、長屋王が自らのことを親王と同等だと思っていたのではなく、あくまで敬称としてこのような表記が長屋王の邸宅内で行われていたと考えられています。当時の社会通念を把握しておく必要があり、字面だけから正しい解釈は導き出せないということです。

あと、文献史料の中でも意外なところでは、『万葉集』も古代史の実態に迫る史料になりえます。『万葉集』巻17・3922番題詞(タイトル)によると、天平18年(746)に左大臣橘諸兄らが諸王・諸臣を率いて、元正太上天皇の御在所である平城宮の中宮西院に参入し、掃雪に供奉したとされています。ここから奈良時代の太上天皇が天皇と同じ内裏に住んでいたことが判明し、さらには橘諸兄ら臣下が文書行政とは別次元の個別人格的関係を形成したと考えられるわけです。

私は奈良時代において天皇単独ではその権威は不十分で、太上天皇や皇后・皇太后の補佐が欠かせないものであったこと、平安時代初期における天皇の権力確立により、太上天皇や皇后・皇太后の立場が変化したと考えています。その根拠の1つとして、上記の『万葉集』が挙げられるわけです(以下もご参照ください)。

『日本古代王権と貴族社会』(八木書店)

古代史は他の時代に比べて史料が少なく、極めて難しい研究分野といえます。しかし、その限られた史資料から古代史像を復元するのも醍醐味の1つです。卒業研究でのテーマは様々ですが、古代史の中から題材を選択される方も多くいらっしゃいます。

皆さんも、史資料から過去の歴史を読み解いてみませんか。本コースで春から一緒に学びたい!興味がある!という方は是非、以下通信教育部の本コース紹介ページや教員インタビュー、またオンライン入学説明会にご参加くださいね。お待ちしております。

歴史遺産コース|学科・コース紹介

何回かこのブログでも書いておりますように、歴史遺産コースを卒業するにあたって、卒業研究への取り組みは欠かすことができません。詳細は以下の記事にも記しておりますが、史資料を分析するということが1つの前提となってきます(もちろんテーマによっては、例外はあります)。

【歴史遺産コース】史料講読ガイダンスを通して史料読解にトライ

【歴史遺産コース】史料講読ガイダンスを通して史料読解にトライ

ここで、1つ問題です。史資料とは何でしょうか。史資料は史料と資料のことを指しますが、具体的に何が違うと思いますか?

今日はこの問いかけを皮切りに、古代史を研究する上で必要な史資料のお話しをしてみたいと思います。

『日本国語大辞典』によると、史料は「歴史研究の素材となる文献、遺物、文書、日記、伝承、絵画、建築などの総称」、資料は「それを使って何かをするための材料。特に、研究や調査などのもとになる材料。もと」とありますが、これは合っているようで正しくはありません。では、史料と資料はどのようなものを指すのでしょうか。

史料とはすなわち文献史料のことで、歴史書や文書など、文献に文字で書かれたものの総称のことを言います。例えば、『日本書紀』を筆頭とした古代国家が編纂した6つの歴史書のことを六国史(りっこくし)といいますが、これはれっきとした史料です。

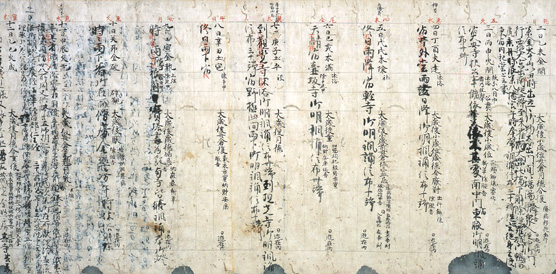

また、奈良の正倉院に現存している正倉院文書、あるいは平安時代の貴族が書いた日記(古記録)など、他にも多数の史料があります。日記も多くが今日に伝わっていますが、中でも来年のNHK大河ドラマ「光る君へ」にも登場する藤原道長が書いた『御堂関白記』は有名だと思います。

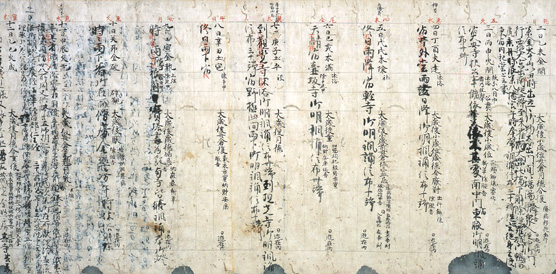

御堂関白記(Wikipediaより転載)。現存最古の自筆本が伝わっており、ユネスコ記憶遺産にも登録されている。具注暦の間に記されていることがわかる。

古代の史料はだいたい刊本が出ているので、上記写真のような文字を自身で読み解く場面はそれほど多くはありません(御堂関白記も岩波書店刊の大日本古記録にて活字化されています)。ただ、多くの研究者の「手垢が付いた」史料をもとに新しい見解を出していくのは、そう簡単なことではありません。特に六国史2番目の『続日本紀』には、一日の出来事を示す記事ごとに、論文があるとも言われています。

そこでもう1つ、研究のツールとなりえるのが資料です。これは出土文字資料と言われるもので、発掘時に出土した遺物などのうち、文字が記されているものを指します。例えば、木簡や墨書土器が代表的なものだと思いますし、あるいは碑文(金石文)という石碑なども該当します。

文献史料は書き手の意図が多分に反映されることは言うまでもなく、その記述内容が本当に妥当かどうかを検討する必要があります。これを「史料批判」と言います。

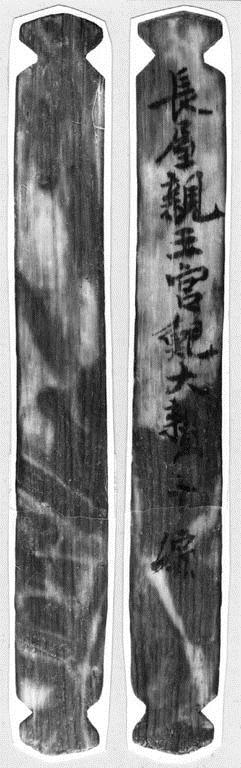

一方、出土文字資料も恣意的な記述がなされている可能性はゼロではありませんが、木簡には帳簿形式のものもあり、生きた情報が手に入ります。

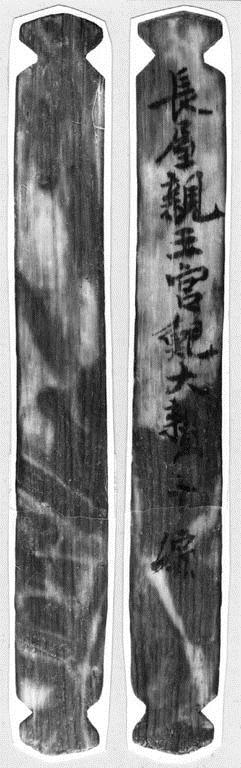

長屋王家木簡(奈良文化財研究所データベース「木簡庫」より)。「長屋親王宮鮑大贄十編」と記されている。

上記の木簡は奈良時代の大臣だった長屋王邸跡から見つかった、いわゆる長屋王家木簡の1つです。長屋王は天武天皇の孫、高市皇子の子にあたるので、本来親王を名乗るべき立場にはないのですが、この木簡では「親王」と書かれています。

とはいえ、長屋王が自らのことを親王と同等だと思っていたのではなく、あくまで敬称としてこのような表記が長屋王の邸宅内で行われていたと考えられています。当時の社会通念を把握しておく必要があり、字面だけから正しい解釈は導き出せないということです。

あと、文献史料の中でも意外なところでは、『万葉集』も古代史の実態に迫る史料になりえます。『万葉集』巻17・3922番題詞(タイトル)によると、天平18年(746)に左大臣橘諸兄らが諸王・諸臣を率いて、元正太上天皇の御在所である平城宮の中宮西院に参入し、掃雪に供奉したとされています。ここから奈良時代の太上天皇が天皇と同じ内裏に住んでいたことが判明し、さらには橘諸兄ら臣下が文書行政とは別次元の個別人格的関係を形成したと考えられるわけです。

私は奈良時代において天皇単独ではその権威は不十分で、太上天皇や皇后・皇太后の補佐が欠かせないものであったこと、平安時代初期における天皇の権力確立により、太上天皇や皇后・皇太后の立場が変化したと考えています。その根拠の1つとして、上記の『万葉集』が挙げられるわけです(以下もご参照ください)。

『日本古代王権と貴族社会』(八木書店)

古代史は他の時代に比べて史料が少なく、極めて難しい研究分野といえます。しかし、その限られた史資料から古代史像を復元するのも醍醐味の1つです。卒業研究でのテーマは様々ですが、古代史の中から題材を選択される方も多くいらっしゃいます。

皆さんも、史資料から過去の歴史を読み解いてみませんか。本コースで春から一緒に学びたい!興味がある!という方は是非、以下通信教育部の本コース紹介ページや教員インタビュー、またオンライン入学説明会にご参加くださいね。お待ちしております。

歴史遺産コース|学科・コース紹介

おすすめ記事