芸術学コース

- 芸術学コース 記事一覧

- 【芸術学コース】鏡面から素粒子へ――西洋美術にみる「表層」あれこれ

2023年03月06日

【芸術学コース】鏡面から素粒子へ――西洋美術にみる「表層」あれこれ

梅香漂うみぎり、皆様いかがお過ごしでしょうか。芸術学コースの佐藤です。

春の到来を告げる花々は数多ありますが、水仙もそのひとつですね。水仙の学名(ラテン語)はNarcissusですが、これはギリシア神話に登場する美少年ナルキッソスの名に由来します。泉の水面に映った自身の姿をそれとは知らずに水中の美少年と思い、「彼」に恋焦がれつつ衰弱し果てたナルキッソスが、死後に水仙の花に姿を変じたという神話をご存知の方も多いことでしょう(オウィディウス『変身物語』参照)。

このナルキッソス、じつは「絵画の発明者」と称されることもあります(アルベルティ『絵画論』(1435年)参照)。そこで今回は、ナルキッソスを端緒に、表層をめぐる認識や知覚がどのように西洋美術作品に反映され表象されているか、その変遷についての雑感を簡単に述べてみたいと思います。

前述のアルベルティは、ナルキッソス=「絵画の発明者」説を展開するくだりで、「技芸という手段を用いて、泉の表面を抱擁する行為でないとすれば、絵画とは何であろうか」と、反語的に絵画が「ナルキッソスの技芸」にほかならないと述べています。この言い回しはどことなく謎めいています。ナルキッソス自身は水面に映った「美少年(ナルキッソス自身)」を眺めはしましたが、その美少年の像を描いたわけではありません。

しかし、抱擁せんと像に接近する、あるいは手繰り寄せるこの行為は、別離に際し恋人の影をなぞって写し取ったという、肖像の起源をめぐる神話として名高いブタデスの娘の物語とも相通ずる面があるように思われます(ブタデスの娘の物語については、芸術学コースブログLo Gai Saber 2020年9月の記事で取り上げています)。これらの行為は、距離をもって俯瞰的な視点から眺め再現する行為の手前にあるという点で、技法の面でも、絵画という技芸の根源的/原初的形態といえるのではないでしょうか。

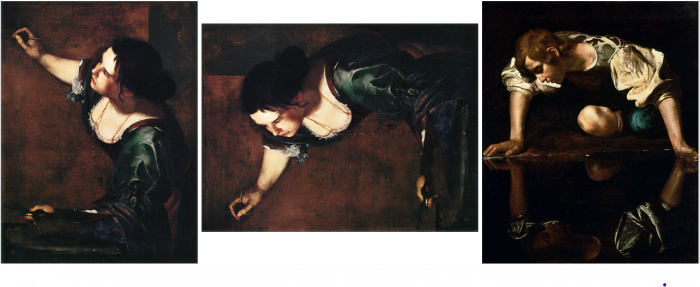

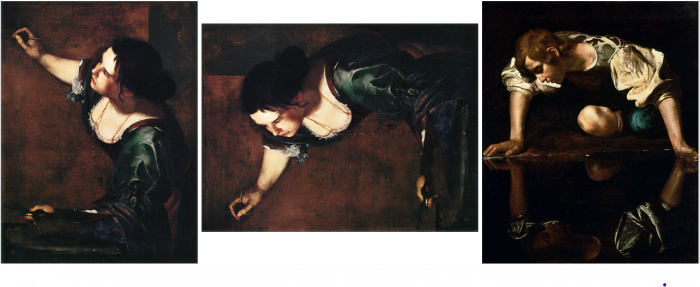

なお、ナルキッソスを描いた絵画としておそらくもっとも広く知られている作品であろうfig.2の作者はカラヴァッジョですが、この画家に影響を受けたアルテミジア・ジェンティレスキはfig.3左端の《絵画の寓意としての自画像》を描いています。これは、画家の自画像ではお馴染みの、筆やパレットを手に画板に向かう姿を描いたものですが、彼女の姿勢はどこか不自然にもみえます。

じつはこの作品は、左側に90度回転させると、他でもないカラヴァッジョ《ナルキッソス》と構図が相似していることがわかります。いまや、ジェンティレスキが自らを絵画の寓意=ナルキッソスに擬えていることは明らかです。当時としては珍しかった女流画家としての矜持すら感じる意匠です。ただし、水面に映る「美少年」を描く代わりに、ここでジェンティレスキがカンヴァス(=水面)に自画像を描き出している点は、カラヴァッジョ作品との大きな違いでしょう。ジェンティレスキが自らの姿を自覚的に模倣しているのに対し、カラヴァッジョのナルキッソスは水鏡のなかの美少年に見惚れているのです。

ナルキッソスの神話は、しばしば自己愛やナルシシズムの文脈で解釈されます。しかしながら、その神話を伝えるオウィディウス『変身物語』では、ナルキッソスは「水の中の美少年」について常に二人称ないし三人称を用いて語っています(それが自分自身の姿と判明した後ですら)。しかも、死後もなお「冥府の河にうつる自分を見つめていた」というのです。

つまり、ナルキッソスは、それが自分のものであろうと誰かのものであろうと、美しい像そのものを愛していたともいえるでしょう(自己愛としての物語ではなく「イメージそのものへの愛の物語」としてのナルキッソス神話の解釈を詳しく知りたい方は、岡田温司『イメージの根源へ』(人文書院、2024年)などをご参照ください。)

水中の美少年を映し出すこのナルキッソスの水鏡は、光を反射する鏡というよりは、彼岸と此岸の柔らかな境界面として、此岸の光景を反射するというよりは彼岸へと通じる半透明のヴェールのようなものでもあります。このような、その奥の世界を透かし見せる表面への情熱は、たとえば古代ギリシア美術のクラシック期(前5世紀後半頃)から多用される「濡れ衣表現」などにも見出すことができるでしょう。これは身体に薄く張り付いたような布の襞表現などにより、身体のラインや動きを裸体以上に顕著なかたちで提示する表現です。

しかし、古代ギリシアと双璧を成す(あるいはそれ以上の)襞表現の技巧が追求されたのは、バロック美術です。そこでの襞は、身体のフォルムを描き出すだけではなく、激情や精神性などを表すものとして機能します。たとえば、fig. 4では、宗教的エクスタシー(法悦)における心身の昂揚、またfig. 5は激情とも違う気がしますが、キリストの受難への哀悼を感じる方もおられるかもしれません(私がこの作品の前にした時の第一印象は「真空パック」でしたが、同時に精緻な襞表現の技巧の高さに驚嘆し、不思議と神聖な感覚をおぼえました)。

これらのような、表層の奥にあるものを露わにするような「表皮」の表現は、バロック美術で好んで用いられました。例えば、建築や静物画にすら、過剰ともいえるような襞的な表現が使われています。さらに、アポロンによるマルシュアスの皮剥ぎというギリシア神話の主題や、剥ぐだけでなく切断してしまう斬首の主題(ダヴィデによるゴリアテの斬首、ペルセウスによるメドゥーサの斬首、ユディトによるホロフェルネスの斬首、サロメによる洗礼者ヨハネの斬首等々)をとる作品も、驚くほど多く制作されています。

かような、表皮の奥への関心は、ルネサンス期以降の解剖学の発展とも無関係ではないように思われます。fig.6は、18世紀末にヨーロッパで盛んに制作された人体解剖標本(模型)のひとつです。「医師たちのヴィーナス」ないし「解剖学のヴィーナス」と呼ばれるように、表面は美しいヴィーナス像を象ったようなものが多いのですが、皮膚層以下、取り外しが可能な造りになっており、皮膚、筋組織、血管、臓器などが、表層から下層に向かって入れ子上に収まっています。そのため、皮膚から始まり、内臓の内部、果ては子宮の中の胎児まで、人体の内部構造を確認することができるのです。

愛と美、そして生殖の女神ヴィーナスと見紛う美しい外貌から、内臓などのグロテスクにもみえる内容物の開示へ(なお、近代の美術や美学においては、目に心地よい「美」のみではなく、グロテスクや「醜」といったものも重要なテーマとなっていきます)。これら医学標本は、文字通りメスを入れ内部を探求するという学術的な関心に基づくものではありますが、隠れた深層を覗きたいという欲望も介在しているのではないでしょうか。こうした欲望の背景には、重要なものは表層ではなく深層に宿っている(はず)との思考があるのでしょう。この解剖学標本の流行の少し後、とりわけ19世紀後半からは、考古学や精神分析学などの新たな学問が興隆しますが、それらもやはり、表層から深層へと分け入り、隠れていたものを明らかにするという情熱を共有しているのです。

しかし、同時代にありながら、表面を別様の方法で分析し「解剖」する試みもみられます。そのひとつの例として考えてみたいのは、fig.7のスーラに代表されるポスト印象派による、点描画法を用いた筆触分割と視覚混合の実践です。スーラは、同時代の科学研究による色彩理論を絵画作品に応用したといわれますが、それは、切開とは別の方法で表面(視覚表面)にメスを入れたと言っても過言ではないように思います。ちなみにこの実践はまた、輪郭線という西洋美術における課題にとっても、事物の輪郭線を強調することなく色斑の連なりによって形態を獲得するという(コロリートによってディゼーニョをも担保するとすら言えそうな)ひとつの解決ともいえるでしょう。

あるいは、ダリの作品などにも、fig.8のような近代科学理論や原子爆弾から着想を得た「原子核的神秘主義」と呼ばれるものがいくつかあります。さらに、一見したところ何を表象しているのか分からず、あるいはもはや絵画とも彫刻ともつかぬような(一部の)現代美術などは、世界をいわば量子レヴェルまで極限に解体・還元し、核心に迫る試みとして捉えることも可能かもしれません。とりわけ写真の登場以来、写実は美術が担うものではなくなりました。今日の美術は、目にした風景を切り取って再現するだけでなく、世界をどのように知覚するか、それをどのようなかたちで作品として提示するかが問われているといえるでしょう。

話がややこしくなってきたので、そろそろこのへんでお開きにしましょう。今回は、泉の像を抱擁しようとする「絵画の発明者」ナルキッソスの話から、絵画や彫刻における表層についてお話してきました。ほんの一例ではありますが、その表象が多様なものであることの一端を示すことができていれば幸甚です。今回の雑感を踏まえ、美術鑑賞に際しては、それが物質を用いた/物質についての再現芸術であるという点を再認しながら鑑賞するのも、作品の理解にとって無益ではないと思います。

作品において表象される表層、あるいは作品じたいの物質的な表層やメディウムに着目してみるのもよいでしょう。美術鑑賞においては、もちろん内奥を探求する楽しさもありますが、襞や皺や肌理といった表層に目を凝らしながら形象を愛でてみるのもまた一興です。

芸術学コース|学科・コース紹介

芸術学コース紹介動画(教員インタビュー)

芸術学コースコースサイト Lo Gai Saber|愉快な知識

春の到来を告げる花々は数多ありますが、水仙もそのひとつですね。水仙の学名(ラテン語)はNarcissusですが、これはギリシア神話に登場する美少年ナルキッソスの名に由来します。泉の水面に映った自身の姿をそれとは知らずに水中の美少年と思い、「彼」に恋焦がれつつ衰弱し果てたナルキッソスが、死後に水仙の花に姿を変じたという神話をご存知の方も多いことでしょう(オウィディウス『変身物語』参照)。

fig. 1 ギリシャの友人宅の居間で、3月の陽光に輝く水仙

このナルキッソス、じつは「絵画の発明者」と称されることもあります(アルベルティ『絵画論』(1435年)参照)。そこで今回は、ナルキッソスを端緒に、表層をめぐる認識や知覚がどのように西洋美術作品に反映され表象されているか、その変遷についての雑感を簡単に述べてみたいと思います。

fig. 2 ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ《ナルキッソス》(1598-1599年)、ローマ、国立古典絵画館蔵

前述のアルベルティは、ナルキッソス=「絵画の発明者」説を展開するくだりで、「技芸という手段を用いて、泉の表面を抱擁する行為でないとすれば、絵画とは何であろうか」と、反語的に絵画が「ナルキッソスの技芸」にほかならないと述べています。この言い回しはどことなく謎めいています。ナルキッソス自身は水面に映った「美少年(ナルキッソス自身)」を眺めはしましたが、その美少年の像を描いたわけではありません。

しかし、抱擁せんと像に接近する、あるいは手繰り寄せるこの行為は、別離に際し恋人の影をなぞって写し取ったという、肖像の起源をめぐる神話として名高いブタデスの娘の物語とも相通ずる面があるように思われます(ブタデスの娘の物語については、芸術学コースブログLo Gai Saber 2020年9月の記事で取り上げています)。これらの行為は、距離をもって俯瞰的な視点から眺め再現する行為の手前にあるという点で、技法の面でも、絵画という技芸の根源的/原初的形態といえるのではないでしょうか。

fig.3 (左)アルテミジア・ジェンティレスキ《絵画の寓意としての自画像》(1638-1639年)、ロイヤル・コレクション、(中央)ジェンティレスキの作品を反転したもの、(右)カラヴァッジョ《ナルキッソス》

なお、ナルキッソスを描いた絵画としておそらくもっとも広く知られている作品であろうfig.2の作者はカラヴァッジョですが、この画家に影響を受けたアルテミジア・ジェンティレスキはfig.3左端の《絵画の寓意としての自画像》を描いています。これは、画家の自画像ではお馴染みの、筆やパレットを手に画板に向かう姿を描いたものですが、彼女の姿勢はどこか不自然にもみえます。

じつはこの作品は、左側に90度回転させると、他でもないカラヴァッジョ《ナルキッソス》と構図が相似していることがわかります。いまや、ジェンティレスキが自らを絵画の寓意=ナルキッソスに擬えていることは明らかです。当時としては珍しかった女流画家としての矜持すら感じる意匠です。ただし、水面に映る「美少年」を描く代わりに、ここでジェンティレスキがカンヴァス(=水面)に自画像を描き出している点は、カラヴァッジョ作品との大きな違いでしょう。ジェンティレスキが自らの姿を自覚的に模倣しているのに対し、カラヴァッジョのナルキッソスは水鏡のなかの美少年に見惚れているのです。

ナルキッソスの神話は、しばしば自己愛やナルシシズムの文脈で解釈されます。しかしながら、その神話を伝えるオウィディウス『変身物語』では、ナルキッソスは「水の中の美少年」について常に二人称ないし三人称を用いて語っています(それが自分自身の姿と判明した後ですら)。しかも、死後もなお「冥府の河にうつる自分を見つめていた」というのです。

つまり、ナルキッソスは、それが自分のものであろうと誰かのものであろうと、美しい像そのものを愛していたともいえるでしょう(自己愛としての物語ではなく「イメージそのものへの愛の物語」としてのナルキッソス神話の解釈を詳しく知りたい方は、岡田温司『イメージの根源へ』(人文書院、2024年)などをご参照ください。)

fig. 4 ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ《福者ルドヴィカ・アルベルトーニ(ルドヴィカ・アルベルトーニの法悦)》(1671-1674年)、ローマ、サン・フランチェスコ・ア・リーパ聖堂

水中の美少年を映し出すこのナルキッソスの水鏡は、光を反射する鏡というよりは、彼岸と此岸の柔らかな境界面として、此岸の光景を反射するというよりは彼岸へと通じる半透明のヴェールのようなものでもあります。このような、その奥の世界を透かし見せる表面への情熱は、たとえば古代ギリシア美術のクラシック期(前5世紀後半頃)から多用される「濡れ衣表現」などにも見出すことができるでしょう。これは身体に薄く張り付いたような布の襞表現などにより、身体のラインや動きを裸体以上に顕著なかたちで提示する表現です。

しかし、古代ギリシアと双璧を成す(あるいはそれ以上の)襞表現の技巧が追求されたのは、バロック美術です。そこでの襞は、身体のフォルムを描き出すだけではなく、激情や精神性などを表すものとして機能します。たとえば、fig. 4では、宗教的エクスタシー(法悦)における心身の昂揚、またfig. 5は激情とも違う気がしますが、キリストの受難への哀悼を感じる方もおられるかもしれません(私がこの作品の前にした時の第一印象は「真空パック」でしたが、同時に精緻な襞表現の技巧の高さに驚嘆し、不思議と神聖な感覚をおぼえました)。

fig. 5 ジュゼッペ・サンマルティーノ(テラコッタ原型制作はコッラディーニ)《ヴェールに覆われたキリスト》(1753年)、ナポリ、サン・セヴェーロ礼拝堂美術館蔵

これらのような、表層の奥にあるものを露わにするような「表皮」の表現は、バロック美術で好んで用いられました。例えば、建築や静物画にすら、過剰ともいえるような襞的な表現が使われています。さらに、アポロンによるマルシュアスの皮剥ぎというギリシア神話の主題や、剥ぐだけでなく切断してしまう斬首の主題(ダヴィデによるゴリアテの斬首、ペルセウスによるメドゥーサの斬首、ユディトによるホロフェルネスの斬首、サロメによる洗礼者ヨハネの斬首等々)をとる作品も、驚くほど多く制作されています。

fig. 6 クレメンテ・スジーニ作《医師たちのヴィーナス》(1781-1782年)の一例、フィレンツェ、ラ・スペーコラ博物館蔵

かような、表皮の奥への関心は、ルネサンス期以降の解剖学の発展とも無関係ではないように思われます。fig.6は、18世紀末にヨーロッパで盛んに制作された人体解剖標本(模型)のひとつです。「医師たちのヴィーナス」ないし「解剖学のヴィーナス」と呼ばれるように、表面は美しいヴィーナス像を象ったようなものが多いのですが、皮膚層以下、取り外しが可能な造りになっており、皮膚、筋組織、血管、臓器などが、表層から下層に向かって入れ子上に収まっています。そのため、皮膚から始まり、内臓の内部、果ては子宮の中の胎児まで、人体の内部構造を確認することができるのです。

愛と美、そして生殖の女神ヴィーナスと見紛う美しい外貌から、内臓などのグロテスクにもみえる内容物の開示へ(なお、近代の美術や美学においては、目に心地よい「美」のみではなく、グロテスクや「醜」といったものも重要なテーマとなっていきます)。これら医学標本は、文字通りメスを入れ内部を探求するという学術的な関心に基づくものではありますが、隠れた深層を覗きたいという欲望も介在しているのではないでしょうか。こうした欲望の背景には、重要なものは表層ではなく深層に宿っている(はず)との思考があるのでしょう。この解剖学標本の流行の少し後、とりわけ19世紀後半からは、考古学や精神分析学などの新たな学問が興隆しますが、それらもやはり、表層から深層へと分け入り、隠れていたものを明らかにするという情熱を共有しているのです。

fig. 7ジョルジュ・スーラ《グランド・ジャット島の日曜日の午後》(1884-1886年)、シカゴ美術研究所蔵

しかし、同時代にありながら、表面を別様の方法で分析し「解剖」する試みもみられます。そのひとつの例として考えてみたいのは、fig.7のスーラに代表されるポスト印象派による、点描画法を用いた筆触分割と視覚混合の実践です。スーラは、同時代の科学研究による色彩理論を絵画作品に応用したといわれますが、それは、切開とは別の方法で表面(視覚表面)にメスを入れたと言っても過言ではないように思います。ちなみにこの実践はまた、輪郭線という西洋美術における課題にとっても、事物の輪郭線を強調することなく色斑の連なりによって形態を獲得するという(コロリートによってディゼーニョをも担保するとすら言えそうな)ひとつの解決ともいえるでしょう。

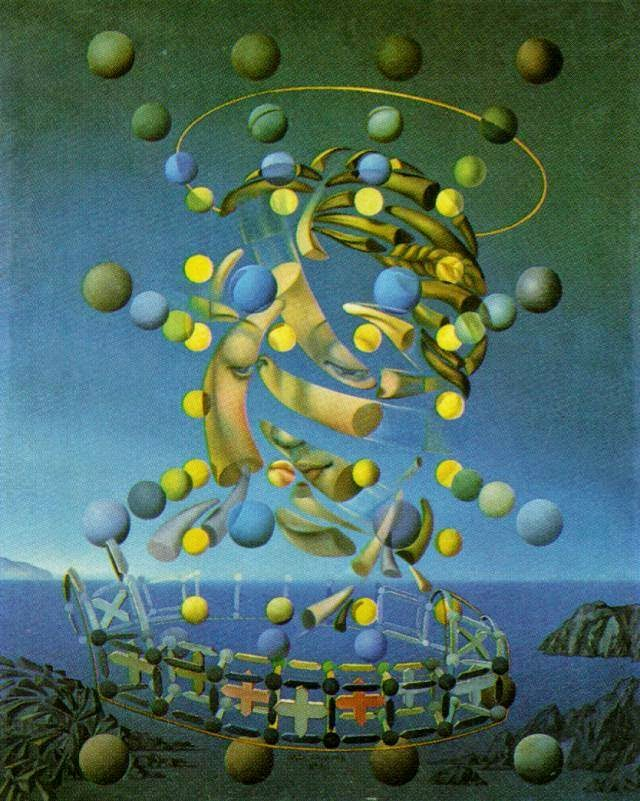

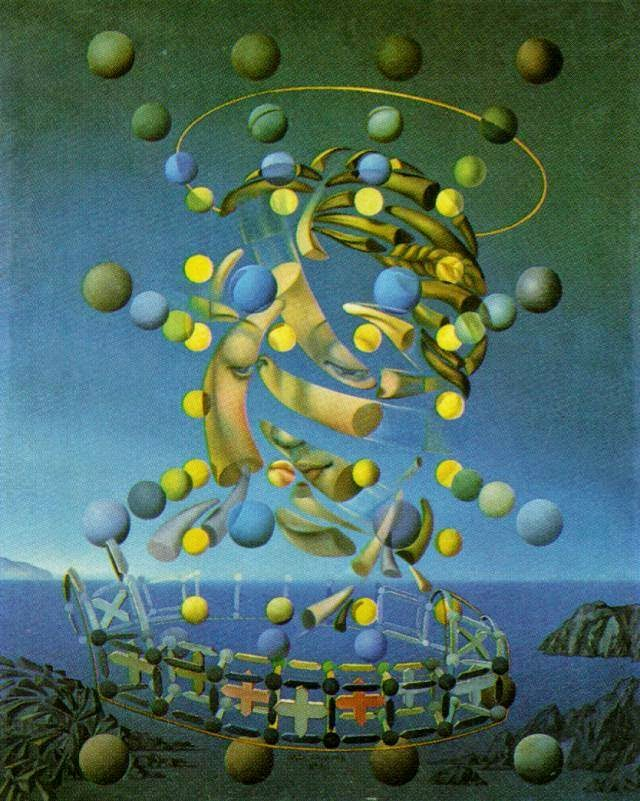

fig. 8サルバドール・ダリ《ラファエロの聖母の最高速度》(1954年)、マドリード、ソフィア王妃芸術センター蔵

あるいは、ダリの作品などにも、fig.8のような近代科学理論や原子爆弾から着想を得た「原子核的神秘主義」と呼ばれるものがいくつかあります。さらに、一見したところ何を表象しているのか分からず、あるいはもはや絵画とも彫刻ともつかぬような(一部の)現代美術などは、世界をいわば量子レヴェルまで極限に解体・還元し、核心に迫る試みとして捉えることも可能かもしれません。とりわけ写真の登場以来、写実は美術が担うものではなくなりました。今日の美術は、目にした風景を切り取って再現するだけでなく、世界をどのように知覚するか、それをどのようなかたちで作品として提示するかが問われているといえるでしょう。

話がややこしくなってきたので、そろそろこのへんでお開きにしましょう。今回は、泉の像を抱擁しようとする「絵画の発明者」ナルキッソスの話から、絵画や彫刻における表層についてお話してきました。ほんの一例ではありますが、その表象が多様なものであることの一端を示すことができていれば幸甚です。今回の雑感を踏まえ、美術鑑賞に際しては、それが物質を用いた/物質についての再現芸術であるという点を再認しながら鑑賞するのも、作品の理解にとって無益ではないと思います。

作品において表象される表層、あるいは作品じたいの物質的な表層やメディウムに着目してみるのもよいでしょう。美術鑑賞においては、もちろん内奥を探求する楽しさもありますが、襞や皺や肌理といった表層に目を凝らしながら形象を愛でてみるのもまた一興です。

芸術学コース|学科・コース紹介

芸術学コース紹介動画(教員インタビュー)

芸術学コースコースサイト Lo Gai Saber|愉快な知識