文芸コース

- 文芸コース 記事一覧

- 【文芸コース】書き続けるコツ

2023年03月19日

【文芸コース】書き続けるコツ

最後に勝つのは筆を折らなかった人間である。

皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。

丸1年間、この面妖なブログにお付き合いいただき、誠にありがとうございました。2022年度の締めということで、ひとつ、これから文芸を学ぼうとする人にも、今学んでいる人にも役立つようなお話をさせていただいて、終わろうと思います。

テーマはシンプルですが、「いかに書き続けるか」です。

あるいは「書き続けるためのコツ」みたいなところを主題にしたいと思います。

これ、実はなかなか難しい問題です。一応は作家ですので、出版社から依頼されて仕事として文章を書くことがある私ですが、「簡単なことじゃないなあ」と常日頃感じていると申しますか、自分に言い聞かせているというか、悩み……と書くと正鵠を射ていない感じがしますので、やはり問題として認識している、という具合でしょうか。

私が大人気の流行作家であれば、原稿依頼も引きも切らず、毎月どころか毎週のように締切があって、休む暇もなく書き続ける生活をするのでしょうが、残念なことに(幸福なことに?)そこまで人気のある人間ではありませんので、そうそうたくさんの原稿依頼はやってきません。せいぜい長いもの(単行本になるような量)の依頼が年に一本あるかないか、短いものが二ヶ月に一本ぐらいあるかないか、といったところでしょうか。

この量ですと、平日の日中を大学教員として勤め、夜更けや休日の余暇の時間を使って自分なりに精一杯、丁寧な仕事をしたつもりでいても、少々時間が余ります。「ああ、今週は書かなきゃいけない仕事、ないなあ」となる瞬間が、そこそこの頻度で訪れるわけです。若い頃は「よーし、じゃあ遊ぶか!」と気分を切り替えられたのですが、この歳になると、そんな気力も特には湧かず、遊ぶのも大切なインプットだとは思いつつ、腰がなかなか上がらない。

それに、こうも思うわけです。「締切に頼って書いているようでは、これ以上の伸びしろはないな」と。

締切が存在するという事実は、ある意味では大学のレポート課題と同様に、「内容に関する一定のルール」があることを示唆します。例えば文字数であったり、ある程度自由が利くとはいえ内容の方向性が定められていたり、掲載媒体に沿ったテイストが求められたり。

無論、そうしたものに取り組むのも、それはそれで書く醍醐味ですし、書く上での学びにもなりますから、私はとても大切だと思います、締切。問答無用でやる気をくれるものでもありますし、頭から否定してしまおうとは思いません。締切が途切れないポジションを目指すというのも、書き続ける道のひとつではあるでしょう。

ですが一方で、締切に頼ってしまう恐怖もあると思うわけです。締切に依存してしまうと、当然ですがどうしても「仕事を探そう」としちゃう。もし私がこれから先、締切ドランカーになってしまったら、「書かせてくれる場所」ばかりを求めさまようはめになり、挙げ句は「なんでもいい、書かせてくれ!」と悪鬼羅刹の如き締切亡者となって、ほうぼうの出版社の編集者の方々に煙たがられながら、やがては「書きたいこと」を忘れ去ってしまうかもしれません……まあ、今までも比較的なんでも書く人間だった気はしますが。

そんな風に必死になった自分を見てみたい気もわずかながらにしますが、でもやっぱり、スローペースとはいえ「書きたいこと」を細々と書き続けられている現状を愛したい。

そして、いつか締切がぱったりなくなる未来が訪れても、慌てふためかずに済むように、常に自分の中に「書きたいこと」のストックが尽きないようにしたい……そう考えるわけです。

自分の中に「書きたいこと」があれば、文章は書き続けられます。他の誰に頼まれるでもなく、自分が「書きたいこと」を持つがゆえに書くという姿勢を忘れなければ、書き続ける素地は育つと私は信じています。

と、観念論はこれぐらいにして、では具体的にどうするか、というお話を。

皆さん、メモのご準備はよろしいですか?

特に発表するあてもない文章を、一日に数行でよいから、書く。

これです。文章は、小説でも随筆でも論文でも、なんでもかまいません。締切はないわけですから、急いで書く必要はありません。むしろ好きなだけ調べ物に時間を費やしてみたほうが、学びのチャンスが増えるかもしれません。

一日の書く量を設定してもいけません。そんなことをした瞬間に、自分で小刻みな締切をつくってしまう愚を犯します。書きたい量だけ書く。もっとも筆が走ったからと言って、大量に書いてしまうのは、あまりおすすめしません。たくさん書くのはよいことなのですが、反面、書く勢いが途切れた途端、再び筆を持つのが億劫になるからです。綿密なプロットありきならばその限りではありませんが、好きに書く文章って、だいたいが書き手の頭の中にぼんやりとした設計図しかないものですし、その態度は少しも間違っていないとも思いますから、早々に燃え尽きないよう、あてどなく、コツコツと書いてみましょう、特に最初のうちは。

少量ずつ書く最大の理由は、「書くたびに、毎回その前後を読み直さなければならなくなるから」です。昨日書いた文章の続きを書くために、昨日と一昨日、そのまた前日ぐらいまでさかのぼって文章を読んでみる……と、自然、書き直したいところが目についたり、ここから先に書くべき内容が浮かび上がってきたり、過去の自分の筆との対話が可能になります。

対話してどうするの、と思われるかもしれませんが、そこに意味があります。対話はおそらく、混迷を書き手に呼び覚ますでしょう。「これ、おもしろいと思って書いたの?」と自分に問われ「いや、えっと、そこそこ可能性を感じていたんだけど……」と自分で答えるうちに、やがて発見できるものなのです……今一番、心の底から書きたいと思えるものが何であるかが。自己否定と自己肯定の連鎖を徒労や無意味と笑うのは現代人の勝手ですが、誰かに決められた方向性に従って誰かの求める内容を言語化する行為のほうが、私に言わせれば無益です。だって、そこから編み出される文章がどんなシロモノであるかなんて、だいたい読まずともわかりますから。

書いている当人が常に新鮮な気持ちになれるように書く……には、発見という名の驚きや感動が不可避であると考えてください。「あ、こんなアイデアもあるなあ」とか「別の角度から見たら、こんな意見もアリかも」とか、そんな発見と出会うためには、あてのない散歩のように、毎日少しの距離を、特に目的も持たず、のんびりと歩くことを繰り返す……そのような態度が、書き続けるための秘訣です。

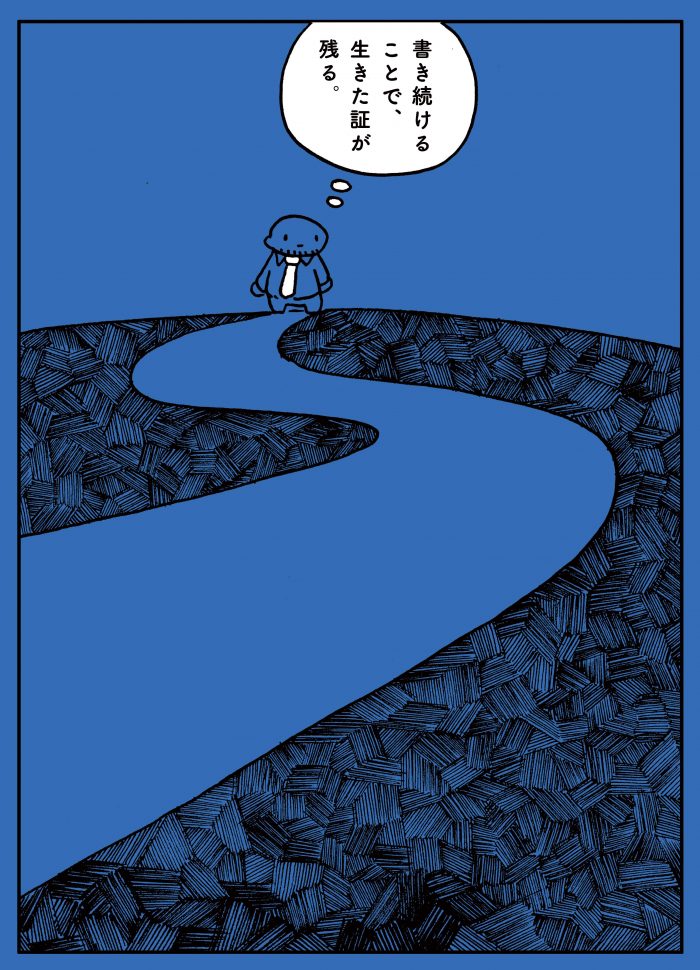

書き続けてどうするの、と言われるかもしれませんが、そこが文芸における学びの要諦です。書いて終わり、の文章はこの世にありません。あなたが書いたものを誰かが読めば、あなたの言葉は残ります。誰も読んでくれなくとも……言葉そのものはそうは消えません。あるいは消えないようにするために、書き続けるのです。書き続けた先にある言葉こそが、あなたの存在を確実にあなたの文章の中に生き永らえさせるのです。

というわけで、これから文芸を学ぼうとする人も、今、学んでいる人も、書き続けることを、大切に実践してみてください。

文芸コース主任 川﨑昌平

文芸コース| 学科・コース紹介

文芸コースカリキュラム説明(アーカイブ動画)

おすすめ記事

-

文芸コース

2022年07月29日

【文芸コース】文芸を学ぶと社会でどんなふうに活躍できるの?

皆さん、こんにちは。文芸コースの川﨑昌平です。 さて、今日も今日とて小説を書く上でとっても役に立つ「斜め上の」アイデアを皆さんと共有したいと……思っていたのです…

-

文芸コース

2022年10月28日

【文芸コース】物語における「設定」の考え方

皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 ここ最近、文芸表現にまつわる「用語」についての質問をよく受けます。「草稿」、「さわり」、「初稿」、「あらすじ…

-

通信教育課程 入学課

2025年10月25日

【初心者でも大丈夫!】基礎から学べる通信教育部のカリキュラムとは?

これから出願するかどうか検討をはじめるといった方に向けて、ぜひ知っていただきたい初心者でもイチから芸術を学ぶことができる本学の特長をいくつかご紹介いたします。 …