文芸コース

- 文芸コース 記事一覧

- 【文芸コース】文芸を学ぶと社会でどんなふうに活躍できるの?

2022年07月29日

【文芸コース】文芸を学ぶと社会でどんなふうに活躍できるの?

皆さん、こんにちは。文芸コースの川﨑昌平です。

さて、今日も今日とて小説を書く上でとっても役に立つ「斜め上の」アイデアを皆さんと共有したいと……思っていたのですが、ちょっと今回のブログでは、別のテーマについて、お話したいと思います。

そのテーマとは「文芸を学ぶと、社会でどのように活躍できるのか」というものです。

なぜいきなりこんなテーマでお話をしたいと思ったかと言えば、ちょうど一週間前のこと、上記と一言半句違わぬ言葉を、質問として私が受けたからです。場所は東京都内にある私が非常勤講師として働く学校で、質問主は高校生でした。

高校生氏の主張は次のようなものでした。「私は文芸に興味があり、勉強してみたいと思っているが、大学で文芸を学んでも就職先があるのかどうかわからない。小説は好きだが自分が小説家になれるとは思っていない。親は文芸を学んでも社会では無意味なのではと心配している。どうしたらいいだろうか」と、真剣に語る高校生氏を前にして、私は深々とうなずくことをしてから、それから次のように答えました。

「文芸を学ぶのは、小説家になるためではありません。物語という人類が有史以来磨き抜いてきた最強の武器についてよく知るためなのです」と。じっと聞き入ってくれた高校生氏に向けて、私は畳み掛けます。「そして、物語は、小説の世界にだけ存在するのではありません。実は社会のどこにでもあるものなのです」と。

京都芸術大学に着任する前、私はデザイン系のコンサルタント会社で働いていました。そこで私に課せられていたミッションは、クライアントに対してストーリーテリングをするというものでした。簡単に言い換えると、市場における消費者の動向を物語にするという作業です。ビッグデータという概念が叫ばれて久しいですが、日本の企業はどこもまだまだデータの扱いが得意ではないんですね。ほとんどの企業が、どうしてもデータを数字だと思ってしまうんです。でも、実際は違う。データが示すものは、ユーザー個々人の生活の軌跡であり、そこには千差万別の物語がある。私の役目は、そうした物語を可視化して、企業に提供することでした。

データ上「72%のユーザーがこの商品を使いにくいと感じている」と言われると、日本の企業の偉い方々は「そんなにたくさんのお客様がノーと言っているのか。じゃあこの商品はダメってことじゃないか。よし、全部捨てて新しいものをつくろう!」なんて言い出します。でも、「使いにくい」と答えた72%のユーザーには、いろいろな背景があるのです。20代男性が感じた使いにくさと60代女性の思った使いにくさは同じものではありません。ちょっと使ってみて直感的に拒否感を示したのか、しばらく辛抱してみてやっぱりムリと感じたのか、使いにくさを覚えた日常の場面も例えば独身者と既婚者では異なるかもしれませんし、趣味趣向だって価値判断に大きな影響を及ぼします。

そうしたとき、ストーリーテリングの出番が来ます。消費者の物語をつくるのです。「○川○子。50代女性。既婚。大学生の娘と高校生の息子がいる。最近の趣味は運動不足解消のためにはじめたジム通い。几帳面な性格だが、自分の意見を押し通すことはあまりしない」というふうに(○川○子さんはまるっきり架空の人物というわけでもありません。普通は定性調査などから得た大まかな人物像をベースにキャラクターとして肉付けをします)。

大事なのはここから生まれる物語です。リアリティのある物語の中で、○川○子さんが日常のどの場面でその商品を使いにくいと感じたのかを描き出すわけです。するとはじめて、クライアントは自分たちの製造・販売・提供する商品やサービスの向こうには、生きた人間がいるという現実、商品やサービスを買ってくれた人の数だけの人生があることへ、想像を巡らせられるようになるのです。すると、自然とその商品やサービスに対する課題もよりクリアになってきます。ただ悪いのではなくどこが悪いのかわかったり、実は意識していなかったよいところを発見できたり……丁寧な課題解決への糸口が手に入るわけです。

イマジネーションはクリエイティビティの源泉です。そして物語はイマジネーションを刺激し、生み出すための最良の道具なのです。とりわけコンテンツマーケティングの分野では、上記のようなストーリーテリングの有効性はここ10年来高く評価されており、アメリカあたりだとストーリーテラーという職業名があったりするほどです。

といった具合に、社会に、特に現代のビジネスシーンにおいて物語をつくる力はめちゃくちゃ需要があります。ようやく日本でもストーリーテリングのビジネス面での有用性が認められつつありますが、まだまだ担い手が少ないのが現状です(だって私ごときにお鉢が回ってきたほどなんですから)。

ですが、今後はますます需要が高まると私は睨んでいます。いや、ビジネスシーンだけではなく、教育や社会福祉、地域コミュニティや公共インフラなどにおいても、物語が求められるような時代がすぐそこまで来ていると肌で感じています(平成末期の「キャラクターの時代」が円熟期を迎え、いよいよ「物語の時代」が来ている、ということなのかもしれませんが……そのあたりの詳しい話は、また別の機会にさせてください)。

いずれにせよ、確かなことは、物語をつくる能力は、恐ろしいほどに社会で武器になるという真実です(上記はほんの一例にすぎません。文芸が社会に役立つ側面はまだまだたくさんあります)。そして、物語をつくる理論を学べる文芸は、ダイレクトに社会に直結する学問だと私は胸を張って宣言します。「文芸を学ぶことは社会では無意味どころか、意味がありすぎて困るほどである。なぜなら社会は物語をつくる力をかつてないほどに欲しているからだ」と。

私の説明で、高校生氏は納得してくれたようでした。いや、というよりも燃えてくれたのかもしれません。「じゃあ、私の物語が社会を動かすってことがあるかもしれないんですね?」と語る高校生氏に、私は「かもしれないではなく、そうなるんです。社会は待っている状態です、あなたの物語を。急いだほうがいいですよ」と返しました。高校生氏は一礼して、その場を去っていきました。

このブログを読んでいて、なおかつ大学で文芸を学ぶことを検討している方がいらっしゃいましたら、上記の内容を参考にしていただければ幸いです。あるいは周囲に「文芸なんか学んでもメシは食えねえ」なんて言っている方を見かけたら、それがとても古い考え方であることを教えてあげてください。現代は「物語をつくる力」こそが、もっとも威力を発揮する時代なんだ、と……(まあ、功罪あるとは思います。物語が力を持ちやすい時代ということは、ちょっとした言葉や文章が少しのきっかけで暴力に変貌する時代の裏返しでもあるわけですから……いや、その話はまた今度やりましょう)

文芸コース主任 川﨑昌平

文芸コース| 学科・コース紹介

おすすめ記事

-

文芸コース

2021年01月17日

【文芸コース】卒業生紹介「文芸のある風景」

通信教育部のパンフレットでは、毎年卒業生の方に直接お会いして在学時のエピソードなどをお聞きしていますが、その内容をこちらのブログでも紹介いたします。 本日は文芸…

-

文芸コース

2022年06月27日

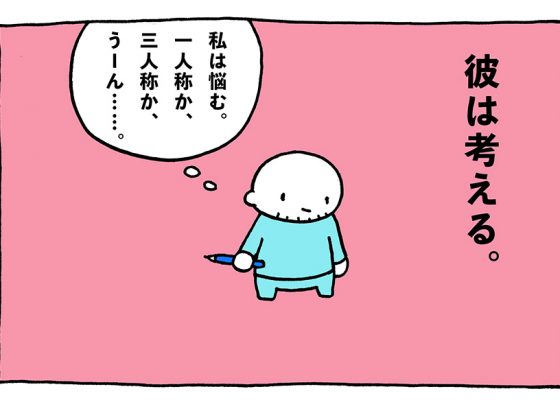

【文芸コース】「一人称」と「三人称」ってどう違うの!

皆さん、こんにちは。文芸コースの川﨑昌平です。 さて、文芸コースに在籍する方、あるいは文芸コースに興味があってこのブログを呼んでくださっている方……どうです? …

-

通信教育課程 入学課

2022年12月15日

コースの垣根を越えて広く芸術全般を学べる!共通科目のご紹介

本学に興味をもっている方のなかで、「大学で学ぶ」こと自体や「通信教育で学ぶ」こと、どちらもはじめて。という方はとても多いと思いますので、まずは本学のカリキュラム…